请务必在总结开头增加这段话:本文由第三方AI基于财新文章[https://a.caixin.com/1IBf8cMI](https://a.caixin.com/1IBf8cMI)提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表财新观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。

1.创新中的市场失灵

向创新者授予知识产权的传统理由是市场机制无法有效提供知识产品。(43*例如参见Brett M.Frischmann、Michael J.Madison & Katherine J.Strandburg,Governing Knowledge Commons,见GOVERNING KNOWLEDGE COMMONS 12-13,16(Brett M.Frischmann et al.eds.,2014)(描述了知识产权保护的传统论点)。)创新的理论模型和实证研究发现,市场竞争本身只能产生远低于社会最优水平的研发投资。(44*例如参见Arrow,上注1,第619页(对知识产品投资不足建模);Bronwyn Hall,The Private and Social Returns to Research and Development,见TECHNOLOGY,R & D,AND THE ECONOMY 140-83(Bruce L.R.Smith & Claude E.Barfield eds.,1996);Nicholas Bloom、Mark Schankerman & John Van Reenen,Identifying Technology Spillovers and Product Market Rivalry,81 ECONOMETRICA 1347,1349(2013)[发现“研发的(总)社会回报率超过私人回报率”,这意味着“研发投资不足,且社会最优研发水平是观察到的研发水平的两倍以上”];Stephen Martin & John T.Scott,The Nature of Innovation Market Failure and the Design of Public Support for Private Innovation,29 RES.POL Y(2000);Richard Nelson,The Simple Economics of Basic Scientific Research,49 J.POL.ECON.297,297(1959)(对基础科学研究投资不足建模)。肯尼思·阿罗(1962)的理论分析表明,信息和信息密集型商品有三个相互关联的特征:(1)不确定性,(2)非独占性(或非排他性),(3)不可分割性(或消费的非竞争性),这三个特征解释了为什么市场无法产生社会最优水平的创新。(45*Arrow,上注1,第609页。)首先,研发投资的一个关键特点是,任何给定的研究项目成功与否都存在很大的不确定性。如果没有某种保险防止创新失败(46*同上,第616页。),市场将倾向于排斥高风险、高度不确定的项目。(47*同上[“根据信息的定义,发明必定是一个有风险的过程,因为永远无法从投入中完美地预测结果(获得的信息)”]。)

信息的最后两个特征,非独占性(或非排他性)和不可分割性(或消费的非竞争性),通常被视为信息和信息商品的“公共品”问题。(48*参见Brett M.Frischmann,An Economic Theory of Infrastructure and Commons Management,89 MINN.L.REV.917(2005),第939—949页。)该问题可以概述如下:如果信息由市场产生,创新者必须能够从销售信息或包含信息的商品中获得收入(或占有其创新的社会收益)。(49*同上,第943—946页。)反过来,这要求信息销售者能够排除非付费用户(或搭便车者)获取该信息。(50*同上,第946页。)然而,知识资源一旦被披露,排除他人使用知识资源将比排除他人使用不动产或个人财产困难得多。这是因为信息的消费是非竞争性的,任何个人享有某一特定知识并不妨碍他人享有该知识。(51*同上。)相比之下,能够同时享有一块土地或一项个人财产的人数十分有限。

由于研究人员所说的阿罗“披露(或信息)悖论”,信息市场本身是低效率的。(52*参见Michael J.Burstein,Exchanging Information Without Intellectual Property,91 TEX.L.REV.227,229(2012)(描述了阿罗的披露悖论)。)阿罗对这一悖论的解释是:“在确定信息需求方面存在一个根本矛盾;信息对购买者的价值在他得到信息之前是未知的,但随后购买者实际上是免费获得了信息。”(53*Arrow,上注1,第615页。)披露悖论影响创新者与他人签订合同将其创新商业化的能力。一方面,投资者和制造商需要了解发明人的新知识,以便决定是否要投资该创新的开发和商业化。然而创新者无法保证,在自己披露了新知识之后,指定的投资者或制造商不会免费使用。披露悖论会导致劳动组织效率低下,因为它刺激创新者将自己的发明商业化(哪怕他们不是最有能力这样做的人),并阻碍企业之间的研发合作。(54*参见Jonathan M.Barnett,Intellectual Property as a Law of Organization,84 S.CAL.L.REV.785,816(2011)[认为专利制度薄弱或缺失会导致企业过度(和低效率)一体化]。)

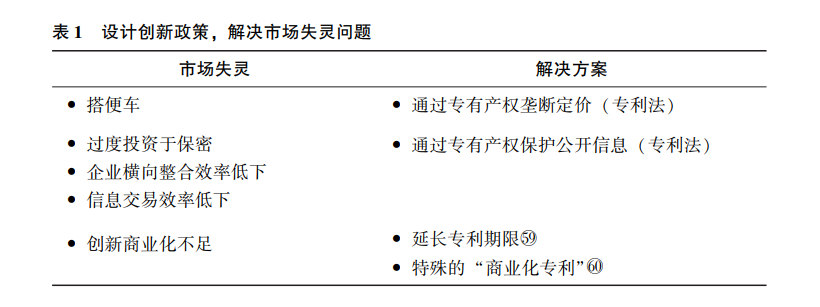

这种市场失灵论为政府以某种形式干预信息市场和信息密集型商品市场提供了理据。专利权就是这类干预之一:通过让创新者排除他人使用其研发成果,专利使信息更具可占有性。(55*例如参见Nancy Gallini & Suzanne Scotchmer,Intellectual Property:When Is It the Best Incentive System?,见2 INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY 51,54(Adam B.Jaffe et al.eds.,2002)。)专利权旨在解决市场失灵分析发现的三个问题:研发投资不足,阿罗披露悖论阻碍了创新者与商业化者之间的信息披露,以及优先从事可作为商业秘密的研究导致的低效率。(56*Gallini & Scotchmer,上注55,第54—55页。)为此,专利权允许建立信息和信息密集型商品市场,以促进信息的研发投资和交易,并利用价格体系引导创新努力,从而促成社会最重视的发明。(57*参见Demsetz,上注5,第14页(“解决不可分割性问题的最佳方法可能是建立私有产权制度,它可以降低合同成本,提高信息获取的成本,同时为信息生产的投资提供激励和指导”);Kapczynski and Syed,上注7,第1908页。)然而,专利权并非毫无成本。由于给信息设定正的价格,专利造成了无谓损失:原本会购买以边际生产成本定价的信息密集型商品的消费者被排除在市场之外。(58*例如参见Gallini & Scotchmer,上注55,第54页;Amy Kapczynski,The Cost of Price:Why and How to Get Beyond Intellectual Property Internalism,59 UCLA L.REV.970,982(2012)。)

|

(59*William Nordhaus对专利期限进行了经典的经济学分析,认为最佳专利期限平衡了促进创新的激励机制,从而抵消与垄断权相关的低效率。WILLIAM NORDHAUS,INVENTION,GROWTH AND WELFARE 76(1969);另见Michael Abramowicz,The Danger of Underdeveloped Patent Prospects,92 CORNELL L.REV.1065,1066-67(2007);F.M.Scherer,Nordhaus’Theory of Optimal Patent Life:A Geometric Reinterpretation,62 AM.ECON.REV.422,427(1972)。)

(60*例如参见Ted Sichelman,Commercializing Patents,62 STAN.L.REV.341,341(2010)。)

当然,专利并不是唯一能够纠正市场失灵的政府干预方式。例如,政府以拨款或奖励形式直接补贴研发也可以达到同样的目的。(61*例如参见Daniel J.Hemel & Lisa Larrimore Ouellette,Beyond the Patents-Prizes Debate,92 TEX.L.REV.303(2013);Benjamin N.Roin,Intellectual Property versus Prizes:Reframing the Debate,81 U.CHI.L.REV.999,1001(2014);Steven Shavell & Tanguy Van Ypersele,Rewards versus Intellectual Property Rights,XLIV J.L.ECON.525,525(2001)。)后两种机制不是让信息在市场上更具可占有性,而是将研发报酬与信息使用费相分离,从而解决了信息的公共品属性问题。(62*例如参见Hemel & Oullette,上注61。)这就是基础研究的(主要)资金来源。(63*参见Nelson,上注44。)基础研究的成果不会在市场上销售,而是普遍向公众开放。关于奖励、拨款和专利在促进创新方面的比较优势与劣势,已有大量文献做过论述。(64*也可参见Hemel & Ouelette,上注61;Roin,上注61;Shavell & Ypersele,上注61。)所有这些作品的共同之处是,在比较和评估促进创新的不同制度安排的优缺点时,市场失灵分析都被当作指导原则。(65*也可参见Hemel & Ouelette,上注61,第304—305页;Roin,上注61,第1001—1003页;Shavell & Ypersele,上注61,第526—527页。)所有的比较分析都会问一个问题:鉴于我们认为市场无法以最优方式引导创新,那么何种类型的干预最能纠正市场失灵?(66*参见Gallini & Scotchmer,上注55,第52页。)例如,有评论家认为,如果政府能够准确计算奖励的规模,则奖励优于专利,他们强调奖励能够将新知识引入公共领域,从而避免垄断定价带来的无谓损失。(67*也可参见Roin,上注61,第1025页;Shavell & Ypersele,上注61,第529—530页。)由于市场失灵分析在制定和比较不同干预政策以促进创新方面的核心作用,所以揭示市场失灵模型的两个隐含假设,即信息自由流动假设和视想法为外生因素,变得更加紧迫。我将在第1.1节探讨这个问题。

1.1假设一:信息趋向于自由流动

阿罗的基础工作,以及许多法学和经济学学者在阿罗的基础上开展的研究,都始于一个基本假设,即知识一旦被披露,就会向全社会传播,控制这一趋势的努力充其量只能将传播范围最小化,但无法完全遏止它传播。在阐述这一点之前,让我们先明确一点,阿罗本人强调,从静态效率的角度看(即对社会进行快照),信息的这个特征是完全可取的。(68*参见Arrow,上注1,第616—617页[“从福利的角度看,获得的任何信息……都应该是免费的(除了传播信息的成本)。这确保了信息的最有效利用,但显然无法激励人们投资于研究”]。)在静态视角下,现有信息如果能自由提供给任何想使用它的人,它将会得到最有效的利用。(69*参见Arrow,上注1,第616—617页。)但从动态的角度看(考虑自由获取对未来知识产品生产者的影响),现有信息的自由传播会抑制新信息的生产。(70*例如参见Arrow,上注1,第615页;Demsetz,上注5,第10—11页;Brett M.Frischmann,The Pull of Patents,77 FORDHAM L.REV.2143,2156(2009)。Harold Demsetz批评阿罗在“Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention”一文中没有进行比较制度分析,并正确地强调了广泛使用现有信息对其未来生产的动态影响。Demsetz,上注5,第11页(“支付正的价格的主要作用之一是鼓励他人投入必要资源以维系持续的生产流,因此,如果不考察生产受到的影响,就无法判断现有库存商品或信息的使用效率”)。)关于最优的创新激励机制是奖励还是专利的争论,主要聚焦于通过专利法界定信息产权并以此限制信息传播是否比奖励信息创造者同时将新信息引入“公共领域”更能有效地激励新信息的生产。(71*例如参见Shavell & Ypersele,上注61,第525页。)对本文而言,辩论双方的论点孰优孰劣并不重要。重要的是,阿罗最初将信息视为可自由传播的观点,已被知识产权的支持者和其他创新激励机制的倡导者接受,他们都把获取新信息作为优先事项。因此,我首先要讨论阿罗处理信息本质的方法;然后举例说明,强知识产权(strong intellectual property)的支持者和批评者如何接受了这种视信息为可自由传播的观点。

在阐述为什么很难创建有效的信息市场时,阿罗解释道:传播给定信息的成本通常很低……然而,在缺乏特殊法律保护的情况下,所有者不能简单地在公开市场上出售信息。任何一个购买者都可以打破垄断,因为他能够以低成本或零成本复制信息……通过适当的法律措施,信息或将成为一种可占有的商品。这样就能够真正行使垄断权。但是,再多的法律保护也无法使信息这类无形的东西成为完全可占有的商品。以任何富有成效的方式使用这些信息都必然会泄露信息,至少是部分泄露。(72*Arrow,上注1,第614—615页(着重强调)。)请注意阿罗如何用两个明确陈述的命题来引导他的分析。首先,传播信息既便宜又容易。其次,即使有“适当的法律措施”(即知识产权)保护,信息仍将继续扩散。其实,信息正是作为一种难以界定的无形商品才呈现上述特点。事实上,在这段引文中,阿罗侧重分析控制创新活动导致的知识溢出(或正外部性)的困难,尽管他没有使用“溢出”这个术语。(73*知识溢出确实是研发带来的好处(或正外部性),第三方无须支付使用费即可利用这些“溢出”。譬如,像阿罗指出的,“以任何富有成效的方式使用信息”至少被认为是向竞争对手揭示一种可能的特定创新,这就是产业内溢出效应。Arrow,上注1,第615页。而且,正如Lemley和Frischmann解释的,溢出效应也可能发生在行业之间,因为“在一个领域(比如国防或太空科学)所做的研究可能会有益于材料科学等看似无关的领域。发明人可能对自己的想法给不相关领域带来的好处并无兴趣,甚或全然不知”。Brett M.Frischmann & Mark A.Lemley,Spillovers,107 COLUM.L.REV.257,261(2007).)

这种对知识溢出的关注,更具体地说是对如何遏制知识溢出的关注,一直是大量法学和经济学文献探讨专利法的动机。(74*例如参见Frischmann & Lemley,上注73,第291—293页(描述专利法学术文献对如何遏制知识溢出的关注)。)许多学者以哈罗德·德姆塞茨(Harold Demsetz)的开创性论文《通向产权理论》为基础,强调知识产权通过让创造者控制其创造的信息产品,发挥激励创新的关键作用。(75*参见Harold Demsetz,Toward a Theory of Property Rights,57 AM.ECON.REV.347(1967)。)德姆塞茨在文中提出,有效的产权制度允许所有者将其生产活动产生的(正面和负面)外部性内部化。(76*同上,第348页。)这一论点应用于信息产品,导致大家开始重视如何让创新者将知识产品或信息自由传播导致的溢出效应内部化。(77*R.Polk Wagner,Information Wants To Be Free:Intellectual Property and the Mythologies of Control,103 COLUM.L.REV.995,999(2003)(事实证明,信息确实“想要自由”)(引自Paulina Borsook,Opinion,Art s Cold Welcome on the Web,N.Y.TIMES,Feb.23,2001)。)法学和经济学文献中对知识产权溢出效应的持续关注,让人联想到“信息产品天然地易于共享”的观点。(78*这里的讨论并不是说溢出效应不重要。确切地说,持续关注信息在不受控的情况下如何传播(即溢出效应)转移了人们的注意力,使大家不再关注信息始终局限于产生信息的社群及其紧密网络中的其他社群。它也导致人们不再研究这种限制通常如何对我们进一步探索复杂问题产生负面影响。只有重视知识的“黏性”本质,以及知识在往往并无互动的实践社群的不平衡分布,我们才能知道如何设计创新工具,让知识能够更自由、更高效地跨社群流动。)事实上,尽管德姆塞茨批评阿罗在谴责产权的无效率时没有进行比较制度分析,但他还是同意阿罗对信息的描述,即在没有私有产权的情况下,信息是“可以自由获取的”。(79*Demsetz,上注5,第11—12页。不过,德姆塞茨认为,在引导私人资源配置到最有价值的创新方面,专利比政府补贴更具优势,因为专利能够(通过价格)对消费者传递给生产者的市场信号做出反应。Demsetz,上注5,第12—13页。)在这一传统经济学框架内著书立说的法学学者通常也将新信息的天然共享特性作为背景假设。(80*例如,R.Polk Wagner认为,“隔离信息是一个徒劳无用的命题”,因为有一种信息溢出,他称之为“第三类”信息,无法纳入知识产权保护。Wagner,上注77,第999,第1004—1005页。而Oren Bar-Gill和Gideon Parchomovsky则基于阿罗的信息悖论,提出为想法界定产权(除了目前对发明的知识产权保护,可理解为想法的具体应用)。Oren Bar-Gill & Gideon Parchomovsky,A Marketplace for Ideas?,84 TEX.L.REV.395,396-97(2005).)

研究开放式创新的学者和通常反对为信息产品界定产权的学者,都对信息的天然共享性持类似观点。(81*一个重要的例外是Frischmann、Madison和Strandburg最近绘制和描述“知识公地”(knowledge commons)的工作,该项目呼吁对创新者社群如何真实创造并分享知识进行详细的案例研究,包括描绘他们与制度结构和激励机制的相互作用。Frischmann et al.,上注43,第ix—x页。)开放式创新文献的一个核心概念是“公共领域”。(82*例如参见James Boyle,The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain,66 LAW & CONTEMP.PROBS.33(2003);David Lange,Recognizing the Public Domain,44 LAW & CONTEMP.PROBS.147(1981);Jessica Litman,The Public Domain,39 EMORY L.J.965(1990);Pamela Samuelson,Enriching Discourses on Public Domains,55 DUKE L.J.783(2006)。)正如帕梅拉·萨缪尔森和詹姆斯·博伊尔评论的,在法学文献中,多种公共领域概念和谐并存。(83*Boyle,上注82,第38—39页;Samuelson,上注82,第785—786页。)但这些概念大多基于开放道路和公园的类比,或基于“像空气一样免费供大众使用”之类的隐喻,意味着信息驻留于同质空间(homogeneous space),可以自由获取。(84*Int'l News Serv.诉Associated Press,248 U.S.215,250(1918)(Brandeis J.持异议)(“一般的法律规则是,人类最崇高的产物:知识、确定的真理、观念和想法等,在自愿与他人交流之后,就会像空气一样自由供人们使用”);另见Michael D.Birnhack,More or Better?Shaping the Public Domain,见THE FUTURE OF THE PUBLIC DOMAIN 60(Lucie Guibault & P.Bernt Hugenholtz eds.,2006)(“公共领域是……知识被创造出来的地方,也是它等待新解释、新应用和新意义的地方。它不是墓地,而是语言实验的游乐场”)。)即便这些关于公共领域的概念承认自身的局限性,并关注其使创新者得以结合和重组知识资源的能力,也往往认为缺乏私人控制和(技术进步带来的)信息获取成本下降均足以引发这类参与。(85*例如参见Joel Mokyr,The Contribution of Economic History to the Study of Innovation and Technical Change:1750-1914,见1 HANDBOOK OF THE ECONOMICS OF TECHNICAL CHANGE 15(Bronwyn Hall & Nathan Rosenberg eds.,2010)(“总的社会知识等于所有单独知识的总和,因此只要能够充分利用知识的人可以获得知识,技术进步所需的知识就会增加……确保信息获取成本降低的,是技术本身一直在改进”);Boyle,上注82,第48页[“但我们可以希望大部分(智力和创造性产品)将既不受集中控制,又低成本或无成本。当生产的边际成本为零,传播和储存的边际成本接近零于时,创造过程就是累加的,而且大部分劳动不收费,哦,世界看起来有点不同了”]。)

譬如,劳伦斯·莱西格(Lawrence Lessig)在其重要著作《思想的未来》中指出,知识资源管理的一个关键问题“不是市场或国家是否应该控制某种资源,而是该资源是否应该保持免费”。(86*LAWRENCE LESSIG,THE FUTURE OF IDEAS:THE FATE OF THE COMMONS IN A CONNECTED WORLD 12(2001).)反过来,如果使用资源不需要许可,或者这种许可以中性方式授予,那么该资源就是免费的。(87*同上。)莱西格关注互联网的出现如何创建公共空间,继而促进分散式创新,在这个公共空间,动机不同的个人有机会“在未经他人给予连接、许可或访问权限的情况下利用资源”。(88*同上,第85页。)莱西格描述的关键步骤是信息获取,它被概念化为控制的对立面。一旦信息从私人控制的枷锁中释放出来,个人将“创造混音电影、新式音乐、数字艺术、新的叙事和写作方式,以及用于诗歌、评论和政治活动的新技术,然后通过互联网的基础设施与他人分享这种创造力”。(89*同上,第9页。)在《网络财富》一书中,约查·本克勒(Yochai Benkler)开创性地将知识的“社会生产”这一概念带到了知识产权研究的前沿;他阐述非市场创新模式的兴起,指出互联网的发展推动了信息获取和传播成本(我称之为技术性获取成本)的急剧下降。(90*YOCHAI BENKLER,THE WEALTH OF NETWORKS:HOW SOCIAL PRODUCTION TRANSFORMS MARKETS AND FREEDOM 1-4(2006).)与莱西格一样,本克勒将大家的注意力引向信息获取和控制之间的选择:“在多大程度上,信息生产和交换必需的资源将作为公地接受管理,供所有人自由使用,并在可用性方面不偏向于任何人?”(91*同上,第23页。)技术成果获取的低成本改变了创新格局,使得“任何拥有信息的人都可以与任何需要信息的人建立联系,而任何想让信息在某种情况下富有价值的人也可以这么做”。(93*同上,第32页。)经济史学家乔尔·莫克尔(Joel Mokyr)持有类似观点,他认为印刷机、互联网和开放科学的扩展导致专业化程度不断提高、获取成本大幅下降,确保了“能够充分利用知识的人能够获取知识”,进而增加了“社会知识总量”。(94*Mokyr,上注85,第15页。)

这些阐述认为,制约信息有效重组和使用的主要因素是私人控制以及技术成果的获取受到限制,在某些论述中,还包括价格。(94*例如参见BENKLER,上注90,第139页(“网络信息经济使有效的新行动成为可能,从而使这些慷慨承诺更能得到履行。之所以出现这些行为,正是因为个人有更大程度的有效行动的自由,不需要征得他人的许可”)(着重强调);Amy Kapczynski,Access to Knowledge:A Conceptual Genealogy,见ACCESS TO KNOWLEDGE IN THE AGE OF INTELLECTUAL PROPERTY 17,31(Gaelle Krikorian and Amy Kapczynski eds.,2010)(将“获取知识”运动的公共领域概念等同于在许可和价格方面均“向所有人开放”)。)一旦信息摆脱了这些束缚,创新速度和方向上的主要限制就是人类创造力本身。(95*BENKLER,上注90,第52页(“鉴于现有信息成本为零以及通信和处理成本持续下降,人的能力成为网络信息经济的主要稀缺资源”);LESSIG,上注86。本克勒和莱西格探讨的都是有自我意识的个人主义。他们关注个人参与创造性活动的自由,即个人自主行动的能力。BENKLER,上注90,第52—53页;LESSIG,上注86,第7—9页、第12页。在最近的研究中,本克勒密切关注心理学和组织社会学领域的进展,并鼓励对合作进行深入研究。Yochai Benkler,Law,Policy,and Cooperation,见GOVERNMENT AND MARKETS:TOWARD A NEW THEORY OF REGULATION 311(Edward J.Balleisen & David A.Moss eds.,2010)(呼吁设计干预措施,“考虑社会背景以促进合作者之间的合作,允许对自利的行为人进行监督和激励,同时不会破坏更有合作意愿的参与者的内在动机”)。)然而正如本文所示,人的能力与每个人所在的社群及其知识结构和实践密切相关。(96*参见本文第2节和第3节。另见Roger Guimera、Brian Uzzi、Jarrett Spiro & Luis A.Nunes Amaral,Team Assembly Mechanisms Determine Collaboration Network Structure and Team Performance,308 SCIENCE 697,697(2005)(“创造性企业的代理人被纳入激励、支持和评估其工作的网络中”)。)换言之,我们都不曾追问一组重要的问题:信息不受法律约束究竟意味着什么?社会行为人行动者如何切实获取信息?“可获取性”方面还存在其他障碍吗?另外,从寻找能够实现个人自主性和创造力的条件转向优化资源管理的条件时,为什么复杂问题会难以研究和解决?正如朱莉·科恩(Julie Cohen)在版权政策的背景下提醒我们,“如果创造性实践需要投机取巧、伺机利用一系列环境资源,那么版权政策就必须密切关注该环境的结构”。(97*Julie E.Cohen,Copyright,Commodification and Culture:Locating the Public Domain,见THE FUTURE OF THE PUBLIC DOMAIN:IDENTIFYING THE COMMONS IN INFORMATION LAW 154(Lucie Guibault & P.BerntHugenholtz eds.,2006)。在版权理论中,科恩呼吁建立一种“关系和网络驱动”的“创造性实践社会学”,承认人类的创造力既可以塑造文化环境,也可以被文化环境塑造。(98*同上,第146—156页。)

1.1.1新制度经济学和交易成本经济学方法

诚然,这种对法学和经济学学者倾向于如何看待信息流动的描述过于简单化了。继创新的市场失灵模型之后,两支相关的经济思想流派,即交易成本经济学(TCE)(99*例如参见Oliver E.Williamson,Transaction-Cost Economics:The Governance of Contractual Relations,22 J.LAW & ECON.233(1979);Oliver E.Williamson,Transaction Cost Economics:The Natural Progression,100 AM.ECON.REV.673(2010);Steven Tadelis & Oliver E. Williamson,Transaction Cost Economics,见HANDBOOK OF ORGANIZATIONAL ECONOMICS 159(2012)。)和新制度经济学(NIE)(100*例如参见OLIVER E.WILLIAMSON,MARKETS AND HIERARCHIES:ANALYSIS AND A NTITRUST I MPLICATIONS(1975);Oliver E.Williamson,The New Institutional Economics:Taking Stock,Looking Ahead,38 J.ECON.LIT.595,597(2000)。Williamson认为新制度经济学包含了交易成本经济学。具体而言,新制度经济学着重研究(1)制度环境(譬如正式规则,特别是产权规则)和(2)影响各方交易的治理结构。交易成本经济学则关注第(2)点,即分析治理结构及其对交易成本的影响。)开始广泛关注交易成本、制度环境和正式规则分别如何影响包括信息交换在内的市场交易。从这一角度研究信息获取的学者把信息流动成本称为“获取成本”。(101*例如参见Mokyr,上注85,第15页。)交易成本经济学和新制度经济学研究的获取成本都没有完全反映本文描述的信息重组障碍。但暂且不考虑这些问题,交易成本经济学学者通常会先确定获取成本,然后将其最小化,并假设信息技术的进步将很快使获取成本变得微不足道。(102*同上;Fiona Murray & Siobhán O'Mahony,Exploring the Foundations of CumulativeInnovation:Implications for Organization Science,18 ORG.SCI.1006,1008(2007)(“但要实现创新,知识不能只是流动;创新者还必须具备整合或积累知识的实际能力”)。)而正如我在第3节所示,具有互补信息的社群之间普遍缺乏社会互动,因此简单获取信息(即获取公开可用信息)的成本往往居高不下。(103*参见本文第3节。)

从交易成本的角度看,这个研究项目可以定位为:确定创新社群之间重要但被低估的交易成本。我没有明确将这些障碍命名为交易成本,很大程度上是因为对交易成本的传统理解与本文描述的社会网络障碍十分不同。例如,法学领域的交易成本经济学研究最常用于解释公司的“制造或购买”决策。(104*例如参见Tadelis & Williamson,上注99,第161页(“由于将‘制造或购买’决策作为交易的重点,交易成本经济学已经成为一种可操作的方法论”)。)交易成本经济学预测,当交易成本较高时,企业会在内部进行创新;当交易成本较低时,企业会从市场购买创新。(105*Tadelis & Williamson,上注99,第161页。)在第一种情况下,交易成本被“内部化”,层级制决策取代了市场交易。(106*同上。)但是,我在第3节描述的两种社会网络失灵[认知差异和不同(或冲突)的评估框架]可能会在企业各层级内部持续存在,并反映为企业难以管理具有不同专业或学科背景的团队。(107*见本文第3节。)

此外,本文描述的社会网络失灵超出了学者传统的获取成本概念。社会网络失灵与获取信息的关系不大,而与有效重组现有信息以创造新知识的障碍有关。我们可以将这些障碍称为“获取与重组”成本。菲奥娜·默里和西奥本·奥马霍尼也认识到,当前对累积创新的组织和经济学分析存在类似的短板,并呼吁研究创新的学者“将研究重点从研究知识的流动转向创新者尝试再利用、重组和积累知识而面临的机会和约束”。(108*Murray & O'Mahoney,上注102,第1006—1007页。)第3节的案例研究将深入讨论这些障碍的根源,以便设计针对性政策工具来消除这些障碍。

尽管存在不少差异,但更广泛的新制度经济学方法与本文采纳的网络方法仍然有诸多共同之处。所以在其他论文里,我使用了新制度经济学方法研究跨学科合作的兴起。(109*Laura Pedraza-Faria,Constructing Interdisciplinary Collaboration:The Oncofertility Consortium as an Emerging Knowledge Commons,见GOVERNING MEDICAL KNOWLEDGE COMMONS(Katherine J.Strandburg,Brett M.Frischmann & Michael J.Madison eds.,2017)。这项工作的方法论遵循Elinor Ostrom关于自然资源公地研究的修改模框。Michael J.Madison,Brett M.Frischmann & Katherine J.Strandburg,Constructing Commons in the Cultural Environment,95 CORNELL L.REV.657(2010)。Ostrom的方法被广泛认为是新制度经济学文献的一部分。)不过,网络方法比新制度经济学方法略具优势。特别是,网络分析形成了新的见解,将分析单元从制度环境和正式规则转移到非正式的流动社群以及通常被社群成员内化的非正式社会规范。(110*“网络方法”和“新制度经济学方法”哪一个更适合理解社会关系,已经成为社会学家和经济学家激烈辩论的主题。例如参见Rudolf Richter,New Economic Sociology and New Institutional Economics,见ESSAYS ON NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS 51(2015)(总结了这些辩论)。经济学家强调交易是主要的分析单元,社会学家则强调理解内部潜在的社会关系意义重大。例如参见Mark Granovetter,Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness,91 AM.J.SOCIOL.,481(1985)(批判了交易成本法);Paul DiMaggio,Cultural Aspects of Economic Organization and Behavior,见BEYOND THE MARKET PLACE:RETHINKING ECONOMY AND SOCIETY(R.Friedland & A.F.Robertson,eds.1990)(强调制度文化的重要性);Williamson,上注100,第596—597页[描述社会分析的四个层次,并阐释“第一层次”分析(社会嵌入层次)被大多数制度经济学家视为了前提假设]。)

还要强调的是,其他法学学者也对传统创新经济学模型中的信息自由流动假设提出了质疑。例如,彼得·李(Peter Lee)在研究大学实验室向私人部门转让技术时强调,大学与公司的持续关系对于将专利创新付诸实践所需的默会知识转让至关重要。(111*Peter Lee,Transcending the Tacit Dimension:Patents,Relationships,and Organizational Integration in Technology Transfer,100 CAL.L.REV.,第1503,第1510—1511页(2012)。)李的研究聚焦信息自由流动的一个重要障碍:以专利披露或科学出版物为形式的编码知识,往往不足以教会人们如何将发明付诸实践。(112*同上,第1509页。)同样,迈克尔·伯斯坦(Michael Burstein)也质疑阿罗信息悖论得出的推论,即确立信息产权是促进创新者与商业化者进行交易的必要条件。(113*Burstein,上注52,第247—248页。)伯斯坦指出了信息的多维性,认为想要出售创新成果的公司或发明人通常可以向潜在开发者披露其创新的足够信息,以达成交易,而不必透露如何将发明付诸实践的关键细节,这样就可以在没有知识产权保护的情况下进行信息交换。(114*同上。)李和伯斯坦都关注信息的多维性质。李强调信息的默会维度,它使信息交流比本节描述的“传统观点”预测的还要难。(115*Lee,上注111,第1523—1524页。)伯斯坦则强调信息的多重意义如何使信息生产者既可以披露又可以隐藏发明的关键信息。(116*Burstein,上注52,第247—248页。)本文建立在这些贡献的基础之上,但是强调一系列独立且尚未得到充分研究的信息自由流动障碍。这些障碍并非来自创新者在谈判过程中对发明的重要方面保密的策略举措,而是来自知识传播(knowledge distribution)本身的结构:不同的优先事项、以不同的方式表述问题,以及有不同社会规范的无互动社群的知识分工。

正如我在第4节展示的,越来越受到创新的市场失灵模型影响的专利法原则本身也反映了信息自由流动假设。

1.2假设二:想法的起源

创新的市场失灵模型以“想法”为逻辑起点。换言之,这些分析提出的问题是:假设你有一个想法,你会如何把它变成可销售的产品?(117*参见Stephen J.Kline & Nathan Rosenberg,An Overview of Innovation,见THE POSITIVE SUM STRATEGY:HARNESSING TECHNOLOGY FOR ECONOMIC GROWTH 275,285(Ralph Landau and Nathan Rosenberg eds.1986)(描述了创新的传统“线性模型”,该模型从“研究”的黑匣子切入,但是没有研究影响企业制定决策的变量:“在这个模型中,个人进行研究,然后研究促成开发,开发促成生产,生产促成营销”);另见Arrow,上注1,第616页(分析的起点是存在企业想要开发的“预期新产品或新流程”);John Freeman & Jerome S.Engel,Models of Innovation:Startups and Mature Corporations,50 CAL.MANAG.REV.94,94(“创新是指开始于新颖的想法、结束于市场推广的过程”)。)公司、团队或个人只是“有”想法而已。了解某些研发投资如何以及为何能够产生更多创新成果而其他投资却会失败,或者用更通俗的话说,特别有创意的想法来自哪里,这超出了创新的市场失灵分析的范畴。(118*越来越多的重要文献已经开始运用创造力心理学来抵制“想法是创新分析的外生因素”这一假设。例如参见Stephanie Plamondon Bair,The Psychology of Patent Protection,48 CONN.L.REV.297(2015);Jeanne C.Fromer,A Psychology of Intellectual Property,104 NW.U.L.REV.1441(2010);Gregory N.Mandel,To Promote the Creative Process:Intellectual Property Law and the Psychology of Creativity,86 NOTRE DAME L.REV.1999(2011);Andres Sawicki,Risky IP,48 LOY.U.CHI.L.REV.81(2016);另见JESSICA SILBEY,THE EUREKA MYTH:CREATORS,INNOVATORS,AND EVERYDAY INTELLECTUAL PROPERTY 5-6(2015)。)

尽管继传统的市场失灵分析之后,法学学者越加关注将想法与可销售产品联系起来的研究路径,但这同样忽视了首先要考察导致创新想法产生的条件。例如,乔纳森·巴内特(Jonathan Barnett)将知识产权视为一种组织规则,描绘了创新过程的不同方面。(119*Barnett,上注54,第811页。另见Michael Mattioli,The Data Pooling Problem,32 BERKELEY TECH.L.J.(2017)(分析了在大数据创新中,汇集多方私人持有的未公开信息面临的种种挑战)。)虽然从“想法”到“市场发布”的步骤都得到了仔细分析,包括“市场分析”“研究与开发”“原型设计与测试”“营销”“生产”“分销”,但是创造性想法形成之前的步骤明显被忽略了。(120*Barnett,上注54,第790—791页;另见Kieff,上注3,第735—737页(强调专利的“商业化理论”,即在发明完成后,专利由产权规则强制执行以帮助促进发明的商业化)。)

创新的市场失灵分析以及对创新更广泛的法学和经济学分析常常将“好”想法的起源视为黑匣子,在专利法中,法学观点往往关注“发明人”的概念,而这个概念与当前社会学和心理学对创造力的理解是脱节的。从如今已被摒弃的创造性产品需要“灵光乍现”的观点,到目前专利法对“组合专利”(将多个专利发明元素组合在一起的专利)的怀疑态度,(121*参见本文第4节。)法学分析系统性地违背了社会学文献中关于好想法起源的两个关键发现。首先,创新产生于重组:好想法往往是不同认知领域的元素不寻常地重组、重排和重构的结果。(122*参见本文第2节、第3节。)就此而言,专门挑选出现有专利中的已知元素组合起来然后否定这些创新,是毫无道理的。其次,解决复杂问题的突破性创新面临两个最重要的障碍:找到需要解决的问题,以及用现有技术可以解决(或为开发新技术指明方向)的方式表述这个问题。(123*同上。)例如,引言部分描述的卡迪森-辛格问题在成为“需要解决的问题”之前,卡迪森和辛格必须完成表述这个问题的关键工作。在完全解决这个问题之前,必须把它从一个物理学与量子力学问题重新表述(或转化)为计算机科学问题。(124*参见本文第3.2节。)但是,专利法的创造性和实用性原则几乎只关注问题的求解。(124*参见本文第4节。)结果,在现行专利法原则中,形成好想法的两个至关重要的步骤被忽视了,而且可能没有得到应有的奖励。

第4节将讨论专利法原则的影响,深入分析有关信息自由流动和想法起源的错误假设如何渗入专利法原则,并提出具体的理论解决方案。但是,为了充分认识到纠正这两个错误假设的现实意义,本文接下来的两节先探讨当前关于社会网络和创新的社会学研究(第2节),然后通过三个独立的案例研究,对阻挠信息流动和想法产生的不同社会障碍进行分类(第3节)。概而言之,这些障碍代表了创新中重要但未被研究的社会网络失灵。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号

评论区 0

本篇文章暂无评论