*本文为诺贝尔经济学奖评委会对2023年诺贝尔经济学奖得主克劳迪娅·戈尔丁(Claudia Goldin)学术贡献的总结,感谢李一南博士提供的帮助。——编者注

1.引言

女性在全球劳动力市场上所占份额明显不足,仅有约50%的女性在从事或积极寻求有偿工作,而男性的比例为80%。劳动参与率的这一性别差距主要取决于女性参与率的变化,而男性参与率在不同时期和不同国家基本保持稳定。男性和女性的劳动参与率差距在南亚、中东和北非尤其突出,有些地方甚至超过50个百分点。(**不同性别劳动力的市场参与率的信息,参见世界银行性别数据门户网站。)

一个世纪前,北美洲和欧洲也存在类似的男女劳动参与率的巨大差距。但在过去一百多年中,高收入国家的女性劳动参与率提升至以前的三倍以上,堪称这些国家在此期间发生的最显著的经济与社会变革之一。

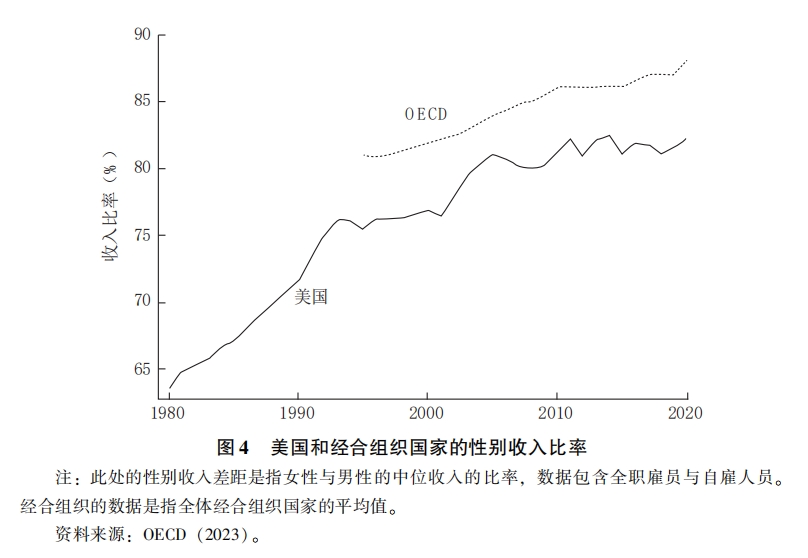

当然,相同的劳动参与率并不意味着性别平等,因为在劳动力市场的其他许多维度上也存在性别差距。女性在参与工作的时候,获得的收入更少。例如在经合组织(OECD)国家,女性的收入平均而言比男性少13%。(*OECD(2023).)此外,女性更多从事升职空间较小的工作,担任公司董事会成员或CEO(首席执行官)的人数比男性少很多。性别收入差距和职位晋升中的“玻璃天花板”是世界范围的普遍现象。

为什么劳动力市场上的性别差距时至今日还在全球普遍存在?有哪些因素可以解释这些差距在不同时期和不同国家的变化?性别平等程度是否主要取决于经济发展水平?在高收入国家,女性的受教育水平已得到改进,同工同酬也受到立法的保证,为什么依然存在性别收入差距?

上述问题的答案对于实现经济繁荣有极为重要的意义。如果女性在劳动力市场上遭到不公正对待,这不仅涉及公平问题,也会影响经济效率。如果员工的工作安排没有与他们的技能充分匹配,劳动力配置将损失效率。这种效率损失可能给社会带来巨大的经济成本。所以,缩小就业方面的性别差距,改善女性劳动力的技能配置,可望显著提升全球GDP水平。

今年的诺贝尔经济学奖授予哈佛大学的克劳迪娅·戈尔丁,主要表彰她极大地增进了我们对女性在劳动力市场上的表现的理解。戈尔丁对女性经济史的精彩记述给劳动力市场上多个维度的性别差距提供了新颖的资料,并发现了影响长期以来与迄今尚存的性别差距的主要因素。

借助历史的镜头来理解如今的性别差距

在过去一个世纪中,世界上许多地方的女性的工作场所从家庭转向市场。历史视角能帮助识别变革的推动因素,并启发我们思考女性的经济发展轨迹在未来会如何继续演进。这一视角还有助于我们了解,当前状况在多大程度上仍受到过去的影响,以及各种社会障碍在历史上如何出现,又如何得到解决。

其中的许多启发主要来自对单个国家(如戈尔丁关注的美国)劳动力市场性别差距长期演化的细致分析,而非对当今世界各国内部或相互之间短期变化的考察。长期研究强调发展因素,如技术变革、教育进步和生育率下降等,这些因素的变动较为缓慢,容易被当时的观察者忽略。

还有,鉴于处在不同时点和不同发展水平的国家会在一定程度上经历类似的转型过程,长期研究可以给我们揭示当今各国横向差距的根源。在劳动参与率和收入水平的性别差距方面,今天的世界各国相差悬殊,一如美国在过去250年里天翻地覆的变化。例如,印度目前的女性劳动参与率就和美国1900年的相当。

然而,由于缺乏历史就业记录(尤其是关于女性的),测算劳动力市场性别差距的长期发展趋势殊为不易,遑论给出有力解释。此外,即便能找到此类数据,女性的信息也可能被系统性地低估。例如在美国过去的人口普查中,女性的职业经常被标示为“妻子”。要充分评估并解释女性的经济进步,关键的第一步就是可靠地测算女性在劳动力市场上的表现。

采用统一的经济理论框架

在戈尔丁的研究之前,还没有考察女性劳动力市场成就的清晰理论框架。之前的许多研究成果陈述的事实不见得准确,有些甚至相互矛盾,提出的解释则明显过于简单。历史学家更多关注社会和经济领域中性别差距保持稳定的现象(如Harris,1978;Tentler,1979)。经济史学家则通常认为,不太可能从历史记录中搜集到关于女性工作状况的有意义的估计数据,所以很少关注女性在经济中的作用,仅有少数关键的例外(如Pinchbeck,1930;Richards,1974)。另一方面,某些经济学家指出美国女性劳动参与率在20世纪长期提升与经济发展存在函数关系,背后作用机制是实际工资水平的提高与女性劳动力供给的弹性(如Durand,1948;Mincer,1962)。

戈尔丁拓展了上述研究思路,并采用重要方法将它们整合起来。她创建的理论框架把教育、生育和生产率同女性的志向与身份认同演化乃至制度变迁联系起来,将女性放到研究的中心位置。于是,女性在关键约束条件之下(主要是因为需要在服务市场和服务家庭之间做出权衡)所做的选择就被纳入经济活动这一整体的考察对象。

具体而言,戈尔丁对女性的经济地位随时间演化所做的解释基于如下理论框架:女性在给定时点的就业和工资状况,取决于女性劳动力带有的技能的供给和需求这两个方面。需求的时间变化来自结构变革和技术变革等因素。劳动力供给决策则被嵌入生命周期理论,做教育决策的时候,对劳动力市场未来状况的预期是关键因素。另外,社会习俗、制度障碍以及平衡工作与家庭的需要等也都制约着女性的劳动力供给选择。在任意给定时点,女性劳动力的总供给都包含处于不同生命周期阶段的女性。这些女性在年轻时做出不同的教育决策,而她们的家庭责任则会随着年龄发生改变。因此在女性的整个人生中,面对劳动力技能需求的根本改变,她们的调整适应能力也有所不同。

戈尔丁采用的这套劳动力供求理论框架提供了一个逻辑自洽的工具,帮助我们理解女性劳动力市场表现的变化。借助该理论,劳动力市场性别差距可以通过经济基本因素来解释,女性面临的约束条件则是核心所在。

美国就业与收入性别差距的长期演变

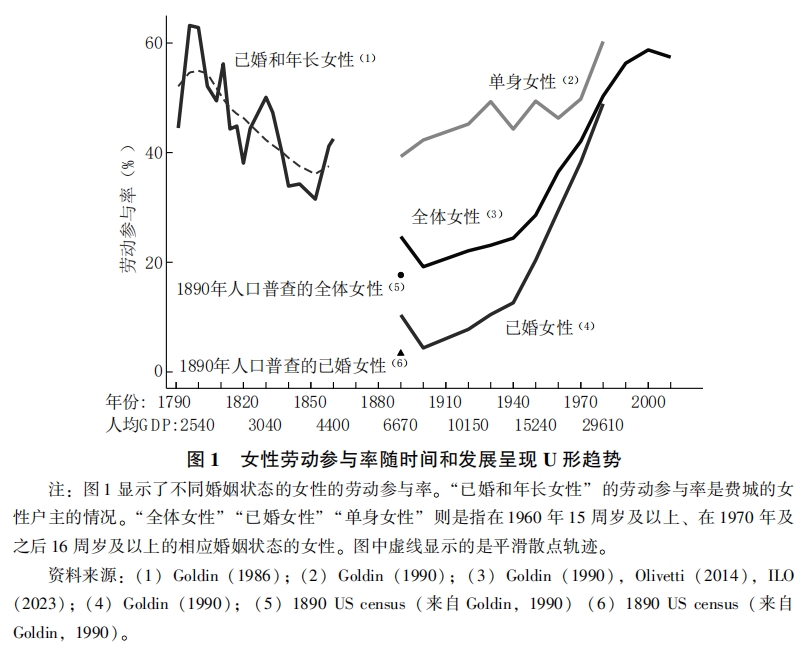

戈尔丁的研究方法把历史学与经济学结合起来,得出了许多经常挑战传统智慧的研究成果。例如,她推翻了过去广泛接受的女性劳动参与率是经济发展的正向函数的观点(Goldin,1990)。通过细致分析,利用新的数据资料,并纠正现有数据的偏差,她指出美国女性劳动参与率的长期演变轨迹其实是U形曲线。此外,劳动参与率向上变化的趋势出现得比之前数据显示的要晚。尽管有人曾经从跨国数据分析中提出过这种U形曲线的假设,但在她之前,还未曾从单个国家的发展背景中总结出来。(*受戈尔丁(1990)的启发,学者们发现其他高收入国家也存在类似的U形曲线(如Mammen and Paxson,2000;Olivetti,2014)。)

戈尔丁进一步指出,这样的长期演变趋势主要是源于已婚女性的就业变化,背后包括一系列经常相互作用的影响(已婚)女性劳动力供求的因素。女性从事有偿劳动的就业机会在20世纪得到扩展,这是因为:(1)白领工作岗位增加带来的结构性变革;(2)对办公室工作和居家工作的性质产生影响的技术变革;(3)受教育水平的改变,例如中学教育的扩张等。不过,对已婚女性就业的社会偏见和公开的制度障碍(例如所谓婚姻限制规定)严重制约了机会扩展的效果。

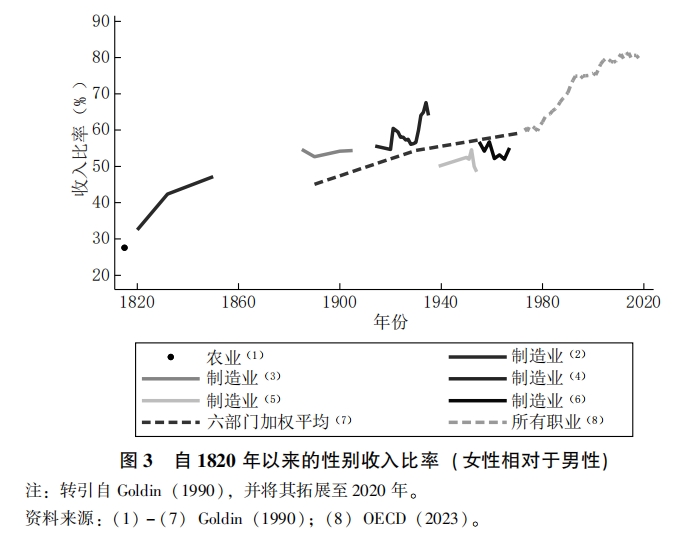

戈尔丁将19世纪早期以来的多个收入数据来源拼接起来,为性别收入差距如何随经济发展演化提供了第一手资料(Goldin,1990)。她发现了三个非常突出的新典型事实。第一,历史上出现的劳动力需求结构的根本变革对女性很有利,时间上甚至早于争取同工同酬社会运动的兴起。例如,美国的性别收入差距在工业革命时期(1820—1850年)以及在文秘工作和中学教育扩张时期(1890—1930年)被大幅缩小。第二,与通常观点相反,戈尔丁发现,在白领岗位增加、性别收入差距缩小的同时,“工资歧视”(意指与观察到的生产率相关变量无关的性别收入差距)有所扩大。性别收入差距中源于歧视的份额增加了一倍以上,戈尔丁将此归咎于现代工资政策的出现,特别是利用晋升来奖励职业生涯很少中断的员工。第三,在20世纪30年代以后的大约半个世纪中,尽管人均GDP水平提升至原来的三倍,女性劳动参与率大致翻番,性别收入差距却基本保持稳定。

戈尔丁的研究还有助于回答变革速度较为缓慢这一根本问题。具体而言,她从美国历史的研究中得出了一个重要发现:劳动参与率与劳动力供给结构的变化在很大程度上是通过出生年龄组群体发挥作用的,也就是说,在相同时点附近出生的女性群体的选择和机遇。在测算女性的总体劳动力市场参与率,以及她们在给定年份的资历和构成时(如教育和培训水平),我们考察的是不同年龄组的平均值。也可以说,女性在劳动力市场的总体表现既包括较年轻的新来者,也包括较年长的群体,后者的成长环境可能与前者大不一样,并度过了生儿育女的年纪。由于整个生命周期的就业机遇会受到人们年轻时所做的人力资本决策(如教育和早期从业经历)的影响,假如新的年龄组群体在年轻时做出不同的决策,就会带来实质性的变化。然而,总体表现的改变却较为缓慢,甚至有时完全没有迹象,这取决于哪些年龄组群体在给定时点占据劳动力队伍的主体部分。

自20世纪70年代起,美国和其他高收入国家出现了女性受大学教育比例、女性相对于男性的工资水平迅速提高的现象,同时女性的劳动力市场参与率也稳步提升。戈尔丁发现这背后有两个相互关联的基本因素,第一个与年龄组有关,第二个涉及技术变革。

关于第一个因素,戈尔丁(2006)的研究证实:在快速变革时期,女性对未来劳动参与的预期可能严重失真,从而导致教育投资不足。例如20世纪初期的女性对短期职业生涯(由于当时的婚姻和家庭的羁绊)的预期较为准确,但对于在20世纪五六十年代成年的那一代女性而言,这样的预期就很不可靠。她们的预期是在青少年时跟着当全职太太的母亲在家里形成的。她们的母亲事实上有很多在后来重返劳动力市场,可惜是在女儿们的教育决策做出之后。从事后来看,20世纪五六十年代成年的这批女性在劳动力市场上投入了相当多的时间,假如她们能早先预见这一结果,或许会愿意为职业生涯做更多投资。与之相反,在20世纪七八十年代成年的那批女性则预见了人生多数时候将参加有偿工作,因此给教育做了更多投入。

关于第二个因素,戈尔丁与卡茨(Goldin and Katz,2002)的研究显示,职业生涯投资增加还受到20世纪60年代一项重要技术创新的推动:口服避孕药。尽管当时的观察家已经认识到首批由女性自主控制、便于使用的避孕药给社会带来的革命性作用,但直至这项研究的发表,避孕药对女性的劳动力市场参与率的影响才得到严格的证明。(*戈尔丁与卡茨的论文中提到,《经济学人》杂志于1999年把避孕药视为20世纪最伟大的科技成果(Goldin and Katz,2002)。)戈尔丁与卡茨指出,此类药物让上了大学的女性把更多时间投入职业生涯,并推迟结婚年龄。可靠的避孕药物让女性能够有效控制生育行为,从而增大了对昂贵的职业和教育的投资激励。

当代性别差距的决定因素

在如今的高收入国家,女性的受教育水平已超过男性,专业教育的入学人数与男性接近,劳动力市场参与率也日益趋近。然而,性别收入差距依然存在且收敛趋势似乎已走向停滞,这是为什么?戈尔丁的若干论文考察了两方面背景:直接原因是生儿育女的父母效应(parenthood effect),与之有关的促进因素则是职场缺乏灵活性。

首先,戈尔丁的研究显示,教育和职业选择方面的差异——传统上可以解释很大部分工资与收入性别差距的因素——已逐渐变得没有那么重要,而相同职业内部的性别差距的影响在增大(Goldin,2014)。她与合作者通过考察性别差距如何在生命周期中发生变化,进一步指出相同职业内部的性别差距主要在女性生孩子以后出现和扩大(Bertrand、Goldin and Katz,2010)。女性在生育期间离开劳动力市场,回归之后投入工作的时间有所减少,会给她们的工资收入带来长期影响。(**这一发现推动了越来越多相关研究成果,进一步证实了戈尔丁等人记录的现象(Bertrand、Goldin and Katz,2010)。例如,有学者发现在他们考察的全部6个经合组织国家中,女性与男性的收入水平在生育前变化趋势相近,但在生育后快速分化(Kleven、Landais、Posch、Steinhauer and Zweimüller,2019b)。)此外,戈尔丁等人在相关研究中提供的实证数据显示,职场缺乏灵活性对这一父母效应有推波助澜的作用:在大多数劳动力市场上,让女性能够随时看护孩子的灵活工作岗位,有降低工资水平的惩罚机制(Goldin and Katz,2011;Goldin,2014)。

相关政策启示?

戈尔丁的研究是展示历史学与经济学联合发挥威力的绝佳范例。通过对历史的分析,我们可以更深入地了解当今性别差距的各种决定因素。戈尔丁采用的统一理论框架能够解释在社会经济转型进程中,女性在劳动力市场上的不同表现及其背后的原因。尽管她的主要研究成果属于“实证”性质,而并未探讨与政策设计有关的“规范”类型的议题,但其中仍包含许多宝贵洞见,可以给志在缩小劳动力市场性别差距的政策制定者提供参考。归根到底,要设计出行之有效的政策,我们必须弄清楚待解决问题的根源。

今天许多国家仍在经历美国已经完成的社会变革,戈尔丁针对美国历史的研究可以给它们的政策设计提供帮助。不过,戈尔丁的研究得出的一个核心启示是,劳动力市场上的性别差距有很多可能的解释,彼此之间经常互不排斥,包括歧视、人力资本差异、社会习俗、育儿期望、技术变革和劳动力市场结构等,而且随着社会从一个发展阶段向另一个发展阶段转型,这些解释也会相应改变。她的研究还表明,由于性别差距的许多来源之间经常相互作用,只针对某一渠道的政策或许不足以产生显著效果。此外,在某个场景或某个国家能发挥作用的政策在其他环境下或许无能为力。

还有一点启示值得政策制定者关注,即变革速度可能因两方面的原因而较为缓慢。其一是社会习俗和期望的演变通常比较慢,例如,关于谁来承担看护子女的责任。其二是影响整个职业生涯的人力资本投资决策取决于做选择时的关键时间节点上的预期,所以,只有当新的年龄组群体进入劳动力市场时,重大变革才会切实发生,并且还需要些时日才能看到这些变革的总体效果。

本文的结构安排

本文后续部分的内容安排如下。第2节将介绍戈尔丁在测算过去250年的女性劳动参与率与工资率方面的开创性贡献,突出她整理的新数据资料,以及关于美国劳动力市场性别不平等演化的新典型事实。第3节将介绍戈尔丁在解释性别差距(尤其是劳动收入差距)的变化及其为何延续至今等方面的贡献。第4节简要讨论美国性别差距长期演化的时间序列数据与分处经济发展各个阶段的世界各国不同性别差距之间的关系,以及教育在其中发挥的核心作用。第5节将探究戈尔丁的历史研究成果对当代政策讨论的启示。第6节总结全文。

2.确认劳动力市场上性别差距的关键事实

克劳迪娅·戈尔丁的研究极大地增进了我们对不同时代和发展阶段的女性劳动参与率和性别收入差距的关键事实的认识。本节将介绍如下四个方面的实证研究成果:

女性劳动力供给随时间和发展阶段呈现U形趋势。在戈尔丁的研究之前,学者通常利用美国人口普查数据来显示1890年以来女性劳动参与率长期提高的趋势,对于19世纪的情况则知之甚少。戈尔丁采用了此前未被挖掘过的宝贵的定量和定性资料,将这一“时间序列”前推至18世纪后期,并对1890—1900年的原有劳动参与率统计数据做了修正。她的研究表明,女性劳动参与率在20世纪的更多受人赞叹的提升之前,其实在19世纪表现为下降趋势。由此得出的更长时期的数据显示,女性劳动参与率随时间呈现U形走向。详情参见后续的第2.1节。

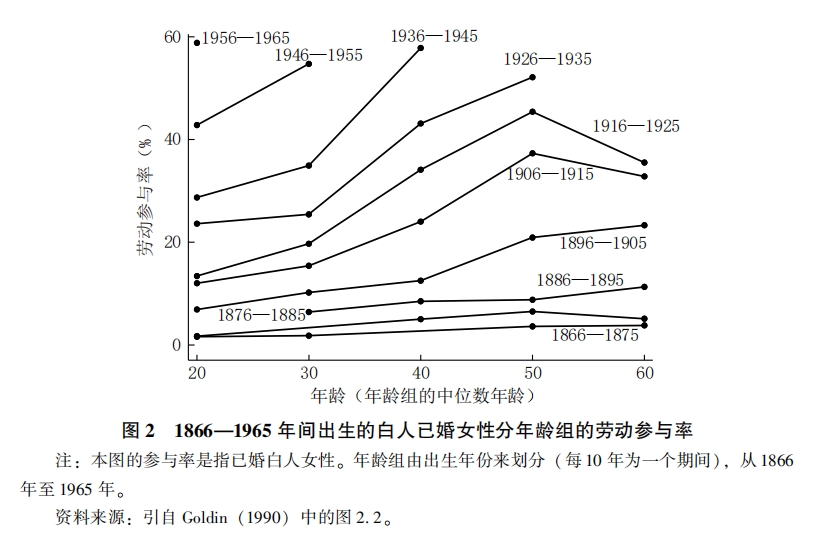

已婚女性重返劳动力市场以及年龄组效应发挥的重要作用。在考察性别差距的核心总体指标时,关键之处是要弄清楚已婚女性和单身女性的劳动参与率如何随时间发生演变。在18—19世纪,大多数女性在结婚之后便停止外出参与工作。戈尔丁的研究表明,这种模式在20世纪很长时期之内的美国并没有改变;因此,女性劳动参与率在20世纪提高是源于有更多女性在度过生育期之后重返劳动力市场。每个年龄组群体重返劳动力市场的比例均高于之前的年龄组群体,而且这一强烈年龄组效应对于女性劳动力的教育水平和工作资历构成有重要影响。详情参见后续的第2.2节。

女性相对收入水平提升缓慢以及“工资歧视”的根源。美国直至20世纪中期才开始收集全面的收入数据。戈尔丁从不同资料来源中拼接出了近两个世纪的女性与男性收入比的历史数据,并得出了惊人发现。尽管有巨幅的经济增长以及对女性有利的结构与社会变革,性别收入差距的变化却非常缓慢。在制造业,女性与男性的收入比在19世纪多数时间里有所提高,但在1880年至20世纪60年代却陷入停滞,稳定在55%左右。随着文秘工作岗位的增加和教育水平的改善,总体性别收入差距在1890—1930年间显著缩小,此后却陷入停滞状态,直至20世纪80年代。戈尔丁的研究还指出,当女性在劳动力市场上的机遇于20世纪中期得到改善时,又出现了“工资歧视”现象。详情参见后续的第2.3节。

在性别收入差距的来源中,职业内部的差距愈发重要。通行观点认为,女性与男性在劳动力市场上的性别收入差距主要源于人力资本和职业选择的不同。在历史上,此类区别确实非常重要。但戈尔丁的研究显示,当前的性别收入差距大部分来自相同职业内部的收入差距。所以,在探究当今的性别收入差距时,我们必须考察女性和男性在类似职业中获得的相对收入状况。详情参见后续的第24节。

2.1女性劳动力供给随时间和发展阶段呈现U形趋势

在戈尔丁的研究之前,人们从美国自1890年以来的人口普查数据中发现了女性劳动参与率长期提高的趋势(如Durand,1948;Mincer,1962;Easterlin,1968),但这些数据的准确性和完整性从收集之初就受到质疑,特别是对1940年之前开展的普查。

戈尔丁的研究强调了女性就业在历史普查数据中被低估的几个原因,包括历史上核算定义的偏差、劳动参与定义的改变,以及普查中对女性劳动者人数的低估等(Goldin,1990)。(*美国目前的劳动参与定义是在1940年人口普查中首次采用的,以个人在普查时是否从事有偿工作为标准。在1940年之前,对劳动参与的定义是基于名为“有收益工作者”(gainful worker)这一指标,依据是对如下调查问题的回答:由个人报告在普查前的一年中是否拥有职业(Goldin,1990)。)通过修订收入估计数据,并讨论劳动参与定义改变的影响,她构建了历史上女性就业状况的新数据资料。(**在多项研究中,戈尔丁都反复细致地修订了过去对劳动参与和收入的测算数据(例如Goldin and Sokoloff,1982,1984;Goldin,1986,1990)。)

戈尔丁的主要贡献之一是针对女性劳动者被低估和忽略的现象,尤其是1940年之前的时期。例如,当时的人口普查中普遍采用“妻子”的身份来登记已婚女性。在现代社会,这样的记录意味着不参与劳动力市场。但是,当时登记为妻子的许多已婚女性实际从事着我们今天理解的劳动力市场上的活动。小农场主或者农场工人的妻子几乎肯定与丈夫一起在农场工作。寄宿公寓业主的妻子,或许还有其他许多小业主的妻子,也都在自己丈夫的企业里参与工作。

戈尔丁把收入报告、日程表调查和人口普查得到的数据结合起来,表明如果对农业部门的女性劳动者低估状况加以修正,会使1890年的女性劳动参与率提升近7个百分点,对其他部门(尤其是寄宿公寓业主和制造业员工)的低估状况加以修正,又会提升3个百分点。这些修正大部分来自已婚白人女性,该群体修正后的劳动参与率(12.5%)几乎是官方普查数据(2.5%)的5倍。因此,1890年的已婚女性劳动参与率与1940年的情形大致相当。对全体女性而言,这些修正使得1890年的劳动参与率提升了大约37%,从19%增加至26%。

戈尔丁(1990)提供的证据显示,低估问题在更遥远的历史上可能更为严重,因为在1890年之前的大多数人口普查中没有收集女性职业的信息。职业构成的改变——源自从农业向制造业转型、工厂生产方式兴起以及与之相伴的小业主的衰落——意味着如果全面修订整个19世纪的就业序列数据,几乎肯定会使女性劳动参与率呈现下降走势。然而,工业化对已婚女性和未婚女性的影响可能有所不同,因为已婚女性必须把市场工作与家庭劳动两方面加以权衡,这个因素制约了她们在经济现代化时期能做的选择。而对年轻的单身女性来说,工业化在初期提供了与她们的技能形成互补的就业岗位。下文还将介绍戈尔丁的研究对这些推测的论证。

戈尔丁参与的一项研究指出,美国工业革命是女性劳动参与和男女相对收入演变的一个关键节点。她与合作者利用过去未曾发掘的档案资料,构建了反映美国工业化早期阶段女性就业状况的新数据库。她们发现,有相当一部分女性(特别是年轻女性和未婚女性)受雇于制造业,而且在工业化扩张到的各个地方,劳动参与率均有所提高。例如在马萨诸塞州,她们发现1832年有27.1%的年龄在10~29岁的女孩和成年女性在制造业(含家庭作坊)就业,这个数字在1837年提升至40%以上。由于非制造业部门同样有女性参与就业,劳动参与率应该相当高。与之相比,1900年单身女性的整体劳动参与率也只有40%(Goldin and Sokoloff,1982)。

在19世纪后半叶,年轻女性和单身女性在制造业的劳动参与率开始下降。戈尔丁(1990)找出了变化背后的一个重要原因:女性就业人数大幅增加导致许多人质疑女性的劳动权利,并呼吁采取保护性的立法,由此出现了后来的女性年龄组群体将要面临的制度障碍(有关讨论将在第3节展开)。

戈尔丁发现,更年长和已婚的女性存在不同的就业模式(Goldin,1986)。她把商业和城市目录的信息与费城的人口普查记录稿联系起来,构建了1791—1860年间以女性为户主(多数为未婚成年女性或寡妇)的约1.2万个家庭的数据库。(*这一女性为户主的家庭样本约占费城全部家庭的15%左右。费城的城市目录是信息最全面的之一,包含1785年到19世纪后期的漫长时期。)这一开拓性研究为考察工业化时期的女性经济地位提供了首个系统性数据库。通过重点关注女性为户主的家庭,戈尔丁记录了女性的就业状况,在人口普查中无法得到已婚女性的此类信息。她发现的一个关键信息是,商业和城市目录中有44%的女性存在职业登记,主要是可以在家里完成的工作,例如手工裁缝、零售商、旅店或寄宿公寓管理员以及洗衣工等。

历史传闻类证据同样显示,除寡妇和大龄未婚女性以外,已婚女性也在从事某些“隐性市场工作”。例如有许多记述提到,妻子与丈夫一起在家庭作坊中参与工作。戈尔丁采用了一种创新方法来量化这种工作类型的规模。具体来说,她把1796年费城目录中记录的女性为户主的家庭与之前的目录做比对,以此追踪女性在丈夫过世之后的工作轨迹。该研究表明,18世纪90年代的寡妇有很高概率继承亡夫的产业和工作岗位。继承率最高的是商店和寄宿公寓的经营,但许多寡妇还从丈夫那里继承了更加不同寻常的职位,如制鞋匠、五金匠和洋铁匠等,表明生活在19世纪之初的这些女性对丈夫的职业掌握了相当多的实用知识。不过,在此类男性占据主体的职业中,受雇的女性户主所占份额逐渐减少,说明已婚女性从事“隐性市场工作”的比例在19世纪处于下降状态。

总之,利用美国自18世纪以来的许多基本未被开发的历史资料,戈尔丁发现女性劳动力供给在20世纪出现众所周知的增加之前,在整个19世纪其实是走向减少的(如图1所示)。换句话说,美国的女性劳动参与率在时间和发展阶段的维度上呈现U形走势。(**有研究指出(Olivetti,2014),男性的劳动参与率在20世纪大部分时间里变化很小。)戈尔丁(1990)的成果启发了经济史研究更多关注女性的劳动力市场参与程度,例如,有学者重新构造了欧洲历史上的女性劳动参与率状况(Humphries and Sarasüa,2012)。戈尔丁还推动了越来越多把性别因素纳入长期经济发展分析的研究,这一领域近期的文献综述可参阅梅鲁瓦尼和佩林(Merouani and Perrin,2022)。

|

2.2已婚女性群体与年龄组效应的重要影响

女性在20世纪的劳动力市场上参与增多主要源于已婚女性的行为改变(参见图1)。白人已婚女性在这个增长方面扮演了尤其突出的角色,因为在1890—1970年间,89%的美国人口是白人。此外,黑人女性在1900年参与工作的比例本就远高于白人女性,她们的劳动参与增幅要小得多。(*戈尔丁(1990)分析了美国黑人与白人女性的劳动参与率,发现在1900年,黑人已婚女性的参与率是白人已婚女性的10倍。她的另一项研究(1977)认为,奴隶制或许使黑人已婚女性参与工作所受的社会偏见更小。随着时间推移,黑人与白人之间的这一差距缩小。1970年,该比例已缩减至1.3。在20世纪上半叶,黑人女性参与的工作几乎都局限在农业和服务业。)1900年,女性总体劳动参与率只有21%,已婚女性更是不足6%。80年之后,全体女性与已婚女性子样本的就业率基本上持平,都在50%左右。

虽然女性劳动参与率在20世纪的增长主要源于已婚女性的行为变化,但在这个世纪的多数时期里,大多数女性实际上在结婚时仍会停止外出工作。戈尔丁(1990)的研究表明,这两种现象并不矛盾,因为劳动参与率提高并非源自女性在结婚时离开职场的比率的变化,而是由于她们在人生后期阶段重新进入职场的比率大幅提高。

|

图2显示了白人女性的生命周期选择对推动女性劳动参与率提高的关键作用,尤其是在20世纪50年代及以后。例如,我们看看生于1886—1895年、1896—1905年、1906—1915年这三个相邻年龄组的已婚白人女性的情况,她们的中位数年龄分别在1940年、1950年和1960年达到50岁。这些群体的劳动参与率在1940—1960年间几乎每十年翻一番,初期仅有10%的50岁女性参加工作,到末期则接近40%。在第3节,我们还将讨论某些年龄组群体在特定时期参与率显著增加的原因及其对性别收入差距的影响。

2.3女性相对收入提升缓慢以及“工资歧视”的根源

在测算性别收入差距演化时,一个重要局限是缺乏全面的收入数据,如美国直至20世纪中叶才开始收集此类信息。戈尔丁(1990)通过汇集近两个世纪的女性与男性相对收入的数据(主要来自制造业的调查),率先为此提供了一个长期观察(参见图3)。

|

戈尔丁在对性别收入差距的分析中确认了三个关键事实。第一,性别收入差距在美国工业革命时期(1820—1850年)及白领工作岗位兴起时期(1890—1930年)均显著缩小。这两个差距缩小时期都与女性获得新的工作机会有关,并发生在争取同工同酬的社会运动大规模兴起之前。

第二,尽管20世纪出现了一些重大的结构和社会变革,包括女性劳动参与率和人力资本的大幅提升,性别收入差距的总体收敛速度却较慢。在女性相对收入提高的最初阶段过去后,制造业的性别收入差距在1880年至20世纪60年代陷入停滞(为期约80年),维持在55%左右。如果分析所有职业在1890—1980年的平均收入水平,会发现性别收入差距在1930年之前趋于缩小,但在此后直至1980年,却基本维持稳定(随商业周期有所波动)。(*平均收入由各个群体的职业分布比例加权计算得出。)

|

第三,收入差距的来源和程度等特性随时间发生改变。在19世纪后期,美国的性别收入差距主要来源于制造业中的性别隔离。女性被限制在少数几个产业(如纺织业、服装业、制鞋业、罐头加工业和烟草业等)以及缺乏准入资质要求和晋升机会的岗位。但戈尔丁(1990)发现,观察到的“工资歧视”,即根据不同性别生产率差异调整后的工资差距,相对较少,因为在制造业岗位中比较容易观察生产率水平。事实上,计件工资制度在当时较为普遍,尤其是在女性参与的产业部门,这种制度会自动把工资与生产率挂钩。也就是说,劳动力市场的组织类似于现货交易市场,劳动者获得的报酬主要取决于个人的生产率,在这种情况下,基于群体特征的歧视行为没有多大的操作空间。

有些矛盾的是,恰恰是白领工作岗位的扩张给显著的“工资歧视”打开了大门。到1940年,女性与男性在办公室岗位中有一半以上的收入差距无法用观察到的个人生产率指标来解释。(*在不采用计件工资方式,或者说生产率观察不太容易的时候,分析工资歧视的真实程度也更为困难。通常来说,对工资歧视的测算主要采用所谓Blinder Oaxaca分解法或者混合回归模型。在混合回归模型中,个人工资水平(对数值)对假设的反映个人生产率(或偏好)差异的各种变量和一个女性指示变量进行回归,由此得出的女性指示变量的相关系数被解释为对工资歧视的测算。该系数反映了在其他可观察差异保持不变时,不同人群间的剩余收入差距。在Blinder Oaxaca分解法中,将对女性和男性分别做工资回归估计,再把他们之间的工资差距分解为“已解释”和“未解释”的部分。)也就是说,“工资歧视”现象的出现主要发生在劳动力市场从现货交易类型转向基于长期雇佣合同的现代类型的时候。各种机构在20世纪中叶纷纷成立人事部门,制定职业阶梯制度和薪酬制度,员工凭借忠诚和能力得到晋升。由于女性的平均预期工作年限比男性更短,雇主很容易将性别作为晋升决策中的重要考量因素。(**晋升决策部分取决于为企业服务的预期年限,因为更长的工作年限意味着对企业的更高价值。)在现代劳动力市场上,根据观察到的个人生产率差异调整后的性别工资差距扩大,这是因为男性相比女性更容易进入职业发展的高层职位。

2.4职业内部的收入差距对于现存性别收入差距的影响变得更大

图3和图4表明,性别收入差距在过去半个世纪有显著收缩,不过,女性的收入依然少于男性。2020年,经合组织国家的全职工作中位收入的平均性别差距为13%,当然各国之间还有较大的差异,例如瑞典为7%,美国达到18%。

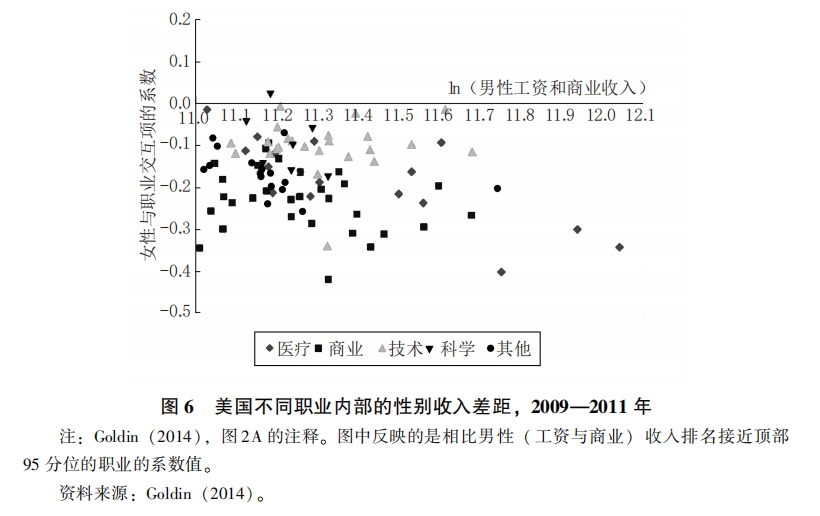

性别收入差距的变化受到哪些因素的影响呢?劳动力市场上的女性与男性在人力资本和职业类型方面的差异显然发挥了作用。在历史上,这些差异很重要。但随着时间的推进,女性的教育和职业选择已变得与男性日益接近。戈尔丁(2014)的研究表明如今尚存的性别收入差距大部分来自相同职业内部(而非不同职业之间)的收入差距。

许多研究采用了线性回归来测算人力资本与其他因素对不同时期性别差距的相对影响程度(如Blau and Kahn,2000)。有的学者根据美国的数据发现,对1979年的全职员工而言,女性收入约为男性的54%,到1998年上升至77%(Blau and Kahn,2006)。人力资本因素可以解释1979年的性别收入差距的25%,到1998年下降至8%。

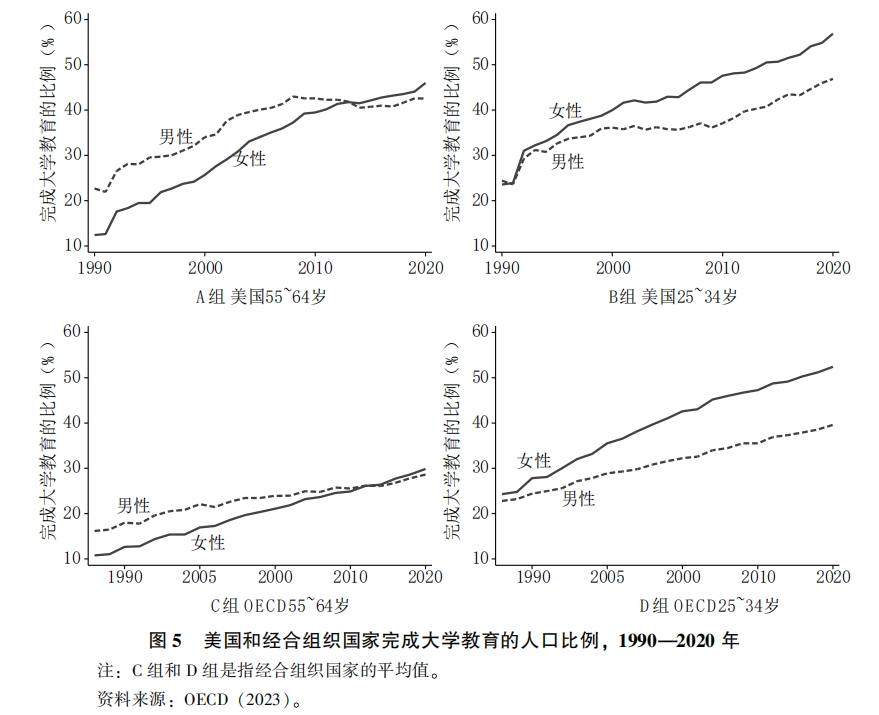

如今,以受教育水平测算的人力资本差异对高收入国家性别收入差距的影响已变得更小。事实上如图5所示,女性的受教育程度已经超过男性,而且这一优势还在逐渐扩大。这种情况不仅发生在今天的美国,全体经合组织国家平均而言同样如此,而且包括较年轻的年龄组(25~34岁)和较年长的年龄组(55~64岁)。

关于人力资本的标准测算指标(如受教育年限)已无法给如今尚存的性别收入差距提供充分解释。不过,女性与男性选择的教育类型及后续职业类型依然可能发挥关键作用。

首先,有研究指出教育类型的选择差异对于性别收入差距有直接影响(Altonji,1993)。例如,几位学者利用美国的数据发现,大学的专业选择可以为有类似从业履历的女性与男性之间的收入差距(对数值)提供一半以上的解释(Black、Haviland、Sander and Taylor,2008)。性别差异在科学、技术、工程和数学(STEM)等理工类学科中表现最明显。另有研究发现,某些经合组织国家已有超过50%的男性完成理工类学科的大学教育,女性的比例却从未超过20%。与之相比,在全体经合组织国家都有更大比例的女性比男性完成人文学科的大学教育,至于商业和法律等学科领域则没有如此系统性的性别不平衡现象。

|

可是,戈尔丁注意到尽管存在这样的教育和职业选择差异,美国大学毕业生的性别收入差距的主要部分却是来自相同职业内部的收入差距,而非不同职业之间的收入差距(Goldin,2014)。也就是说,在解释性别收入差距的时候,不同的教育和职业轨道会逐渐变得不那么重要,而相同职业内部的性别收入差距显得更加突出。具体来说,戈尔丁利用2010年的数据测算,如果把每个职业内部的性别收入均等化,相比把每个职业内部的女性与男性的人数均等化,会分别给性别收入差距带来何种变化(Goldin,2014)。结果表明,消除职业内部的性别收入差距带来的影响远远超过在各个职业之间实现女性与男性人数平均分布的影响:性别收入差距大约三分之二来自“职业内部的差距”,三分之一来自“职业之间的差距”。

图6(引自Goldin,2014)利用2009—2011年的数据,展示了(标准化的)多个职业内部的性别收入差距(对数值)。(*这些类型的实证分析的一个潜在问题是,女性选择从事某些类型职业(如技术部门)的人数较少。不过,戈尔丁找到的证据显示,此类选择不是影响性别收入差距的主要因素(Goldin,2014)。)图中点状分布的众多系数值反映的是经过年龄、教育、从业时间调整后的总体性别收入差距。从图中可见,尽管女性相对于男性的收入在几乎所有职业中都明显更低,但在各个职业和经济产业部门都存在巨大的“内部”差距。其中“商业”类型职业的性别收入差距最大。

|

戈尔丁的发现得出的一个核心启示是,由于相同职业内部的性别差距正变得比不同职业之间的男女人数分布更加重要,深入探究职业内部的情形将为我们揭示现有差距背后的更深刻原因。这也是接下来第3节的主题。

3.对就业与性别收入差距演变的解释

戈尔丁不仅提供了关于就业和性别收入差距随时间演变的新事实,还发现了驱动这些演变的因素,包括与如今尚存的性别差距关系最密切的部分。她采用的研究方法是将有微观基础的供求理论框架、现代劳动经济学的严格实证分析与经济历史学的谨慎叙述相结合。

在戈尔丁的研究的核心部分,我们看到家庭(配偶和子女)在塑造劳动力供给和性别收入差距中起到了关键作用。女性在制定劳动力供给与早期人力资本投资的决策时面临各种约束条件,其中最重要的是生育和抚养子女的责任。女性可能要在家庭中承担生育责任,但许多决策是由家庭共同做出的,例如什么时候生育第一个孩子,总共生育多少个孩子,以及谁来负责看护孩子等。

对上述问题的回答部分受到社会习俗的影响,例如能否接受已婚女性参与劳动力市场上的工作,能否接受母亲把孩子交给其他人帮助看护等。随着这些习俗在过去一个世纪中发生改变,甚至在某些时候出现正式禁止已婚女性参与工作的法律障碍(所谓婚姻限制规定),上述问题的答案也自然有所不同。

答案还会受到其他许多因素的影响,包括教育水平和制度因素的改变、影响家务劳动耗费时间的技术条件、工作环境的性质(如清洁的办公室岗位),以及女性能够通过避孕药物来规划生育时间,乃至利用试管婴儿技术把生育时间推迟到较晚的年龄阶段等。

所有这些变化都导致高收入国家的女性在年轻时对未来参与劳动力市场的预期发生改变,包括(婚后的)人生中将有多大比例的时期从事工作,以及从参与劳动力市场中获得的工资回报高低等。由于对未来的预期发生改变,女性开始做出不同的人力资本投资决策,由此显著缩小了在教育与技能方面的性别差距,甚至在大学教育完成率上完全抹平了差距。

如第2节所述,戈尔丁的研究的另一个重要特点是发现了面临相同社会习俗、制度障碍或创新的年龄组群体,这在解释性别差距的实际演变过程中发挥了关键作用。由此也使得劳动参与率的重大改变主要发生在新的年龄组群体进入就业年龄的时候,她们有着与过去世代不同的教育水平、态度、预期与生育决策。当各个年龄组群体根据前辈人的成功和失败来调整自己对未来的预期时,决策会相应改变。戈尔丁的年龄组群体研究方法得出了一些重要的新观点:女性在人生不同阶段做出的选择,即生命周期选择,有助于解释性别收入差距。

本节将介绍戈尔丁在解释劳动力市场性别差距演变中的主要贡献。

3.1经济的结构性变革与就业和收入性别差距的演化

经济的结构性变革,包括从农业向制造业转型、文秘类工作的兴起,以及更普遍的制造业扩张等,是影响女性在不同经济发展阶段就业状况的关键因素。在标准的经济学模型中,U形曲线中下降的部分通常以收入效应占据主导来解释:随着收入的提高(工业部门的工资水平相对于农业部门更高),让女性从事工作的压力减轻了。U形曲线中上升的部分则可以由替代效应占据主导来解释:由于工资继续提高(这次是源于服务业的扩张)以及社会更加需要智力技能(而非体力技能),导致对女性劳动力的需求相应增长(如Mincer,1962)。

戈尔丁的研究表明,美国经济的结构性变革的确从根本上影响了女性从19世纪以来的经济角色,这些影响存在异质性(例如对已婚女性和单身女性群体有不同影响),并且较为缓慢(因为年龄组群体效应)。本小节将按照时间顺序分成三个部分,以描述戈尔丁发现的影响19世纪早期至20世纪50年代中期的女性劳动参与率和性别收入差距的主要驱动因素:(1)从农业向制造业转型;(2)白领工作岗位扩张的第一阶段;(3)白领工作岗位扩张的第二阶段。对这些驱动因素的深入理解还将给处于不同发展阶段的世界各国提供宝贵参考。

从农业向制造业转型

前文第2节强调了戈尔丁的若干新发现:(1)女性劳动参与率(在自给自足的农业之外)在19世纪早期处于较高水平;(2)19世纪上半叶以来,性别收入差距缩小;(3)女性劳动参与率在19世纪趋于下降。下面我们将介绍戈尔丁发现的有助于解释这些趋势的若干因素。

美国工业革命在19世纪初期的几十年里方兴未艾。(*美国的工业革命首先在东北部地区展开。戈尔丁等人考察了美国的早期工业化历史,发现在此之前,女性与儿童在农业部门相对于男性的生产率是工厂制度演化与工业化进程中地区差异(北部和东北部相比南部)的核心影响因素(Goldin and Sokoloff,1984)。女性相对于男性的工资在北部地区较低(部分源于以牧草和小麦为主的作物种植系统,男性拥有较强的体力优势),于是,较为丰富且廉价的女性和儿童劳动力成为工业革命最初发展阶段的关键资源。)工厂的生产组织方式对女性劳动参与率具有重大影响,至少对年轻的未婚女性是如此。到1832年,美国东北部地区有超过40%的工厂劳动力是年轻女性。在工业化推进较早的马萨诸塞州,全体年轻女性中有三分之一在1850年受雇于制造业。由于农业部门中的女性收入比男性低很多(特别是在美国东北部地区),随着制造业的扩张,女性与男性的相对收入几乎翻了一番。到1850年,性别收入比率提升至50%左右,与1950年的水平已经相差不远(Goldin and Sokoloff,1982)。因此,19世纪从农业向制造业(以轻工业为主)的转型能帮助解释性别收入差距最初的缩小过程。

工业发展虽然显著改变了年轻单身女性在劳动力市场的表现,却没有更多影响已婚和更年长女性的状况。在整个19世纪,对于已婚女性外出工作仍有强烈的社会偏见。因此,年轻时加入过劳动力队伍的女性几乎都会在结婚时退出。事实上,工业化、城市扩张以及随之出现的家庭和工作的逐渐分离与既有社会习俗相结合,还压缩了同时完成市场工作与承担家庭责任的可能性。因此,工业革命导致城市区域已婚女性的劳动参与率在19世纪大多数时候处于持续下降之中(Goldin,1986)。

白领工作岗位扩张的第一阶段

女性与男性的收入差距在白领工作兴起时期(1890—1930年)显著缩小,但劳动参与率只有些微改变。这是为什么?

在20世纪最初的几十年,女性劳动力队伍主要由受教育较少的未婚者构成,她们主要在轻工业(如制鞋、服装、水果蔬菜罐头加工业等)和家政服务业工作。这些岗位没有多少资质要求和晋升机会,往往实行计件工资制。缺乏职业发展前景无法给人力资本投资提供有效激励。

不过在这段时期,我们也看到变革种子已被播下。首先,技术创新(如打字机、收银机和速记机等)改变了文秘工作的性质,使其在20世纪之初带有了日常和机械的性质(Rotella,1981)。同时,企业规模扩大以及对支持经营管理的办公室文员的需求出现增加,导致在1870—1930年间文秘岗位在雇员中的占比从1%提升至10%。

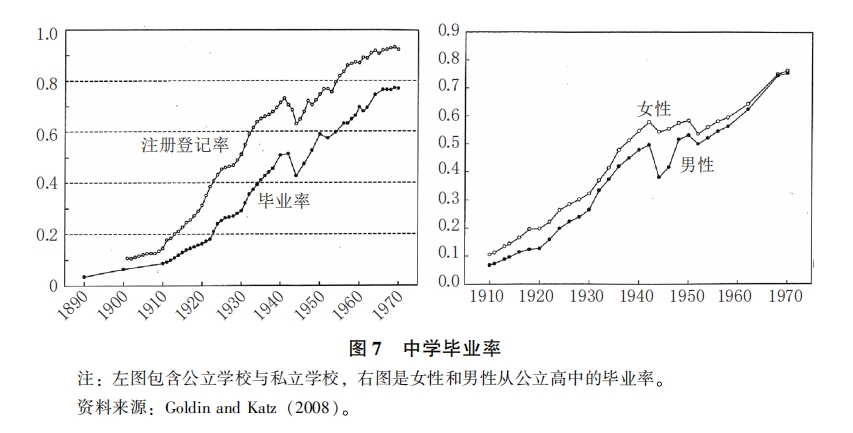

其次,人们所说的高中教育运动从1910年左右起步,使高中教育普及率得以快速提升(Goldin,1998;Goldin and Katz,2008)。图7显示,15~18岁的孩子在高中注册的占比从1910年的19%快速提升至1940年的73%。(*美国女性的教育水平提升领先于其他发达国家。)而且在整个20世纪,年轻美国女性的高中毕业率均高于男性,这个现象可以由中学教育回报的性别差距提供部分解释。如果没有高中毕业证,女性在劳动力市场上的前景会很糟糕。而没有高中毕业证的男性依然能够获得收入尚可(但体力要求较高)的制造业岗位。

|

这两个因素结合起来,扩展了文秘工作的规模,并使其从男性主导(1890年占比达85%)变成女性主导(Goldin,1984)。与制造业岗位相比,文秘工作有更舒适的工作环境,对缺席劳动力市场的惩罚不算严重,对女性比较有吸引力(Goldin,1984)。(*由于生产率随着工作经验而提高,制造业工作岗位又经常采用计件方式(文秘岗位采用薪酬制),所以在制造业中,缺席劳动力市场受到的工资惩罚更严重。)此外,由于文秘岗位的收入高于其他大多数部门,女性与男性的收入差距也在缩小。

可见,办公室的“女性化”是源于大量制造业和家政服务业的岗位转化为白领职业岗位,而非女性劳动参与率的显著提升。本文第2节提到,尽管文秘类的更高收入岗位增多,女性劳动参与率在1890—1930年间却仅有轻微改变,这是什么原因所致?

与19世纪的情形类似,答案可以从制约女性就业的习俗和规范中去寻找:女性依然在结婚之后几乎全部脱离劳动力队伍(并且在成年后的绝大部分时间里处于已婚状态)。制造这一离职现象的社会偏见和习俗甚至在19世纪末期到20世纪初期被正式纳入制度规定,即所谓的婚姻限制规定(marriage bars),明确禁止已婚女性的雇佣和就业。

戈尔丁分析了两种类型的婚姻限制(Goldin,1988,1990)。“雇佣限制”是指禁止聘用已婚女性,但允许企业留任已经在职、后来结婚的女性。“留任限制”则更为苛刻,要求解雇结婚的女性员工。婚姻限制的做法在大萧条后达到巅峰,对于教师和文秘等岗位尤其普遍。1942年,美国有87%的学区实施雇佣限制,70%实施留任限制。婚姻限制规定在大企业中更为普遍。20世纪30年代的一项企业调查发现,有35%~40%的女性所服务的企业不会招聘已婚女性。因此,歧视性法规限制了女性从文秘类工作岗位的增长中可能获得的收益。

白领工作岗位扩张的第二阶段

本文第2节提到,主要在已婚女性推动下,女性就业率呈现长期上升趋势,但性别收入差距在1930—1980年间却基本保持稳定,这是为什么?

在1930—1950年间,对文秘类工作岗位的需求仍在增长。在这个时期之初限制女性就业的婚姻限制规定到20世纪40年代基本被废除,因为把大量潜在劳动力供给排斥在外没有任何经济意义(Goldin,1988,1990)。特别是,由于20世纪二三十年代出生的年龄组群体的规模缩小,到40年代时,能够从事白领岗位的高中毕业年轻女性的人数变得更少。而与此同时,还有人数相当多的更年长的已婚女性,她们有过从事文秘工作的经验,并愿意在子女长大之后重返劳动力市场。这种愿望还受到广泛采用的家务劳动节约型技术创新的促进,在某种程度上把女性从家庭责任中解放了出来(Greenwood、Seshadri and Yorukuglu,2005)。可以说,是市场力量,也即对女性劳动力的需求增长加上已婚女性为主的潜在劳动力供给,推动了婚姻限制规定的废除。(*取消婚姻限制规定和公开歧视并没有消除更隐蔽的歧视性做法。戈尔丁等人分析了一种特定场景,即美国知名交响乐团对音乐家的招聘(Goldin and Rouse,2000)。这些乐团从20世纪70年代后期开始,在不同时点上改变了招聘办法。在过去是通过当面的演奏考察,此后则是安排在幕后演奏。戈尔丁等人试图弄清楚,这种背靠背考察办法是否让招聘变得更加性别平等。在此前的招聘程序中,尽管没有明确“禁止”女性参与,却有很大的性别歧视操作空间。该研究发现,背靠背招聘考察对女性录用有巨大影响,表明她们在此前遭到了歧视。不过这一效应只在10%的水平上显著,在后续考察轮次(根据之前考察轮次的结果来安排)也不太容易给出解释。戈尔丁等人的研究对该领域产生了持久的促进作用,表明可以利用现实环境的准实验性质的改变来检验性别歧视。)

对女性劳动力的需求还受到二战时期男性军事动员的影响。戈尔丁等人的研究指出,这个时期对于完成了(至少)高中教育的女性的劳动参与率有持续影响,在美国男性军事动员率较高的州,女性的劳动参与率增幅也更高(Goldin and Olivetti,2013)。(*不过,美国军事动员年轻男性入伍对受教育水平较低的女性的就业没有什么影响,原因在于她们在战争时期开始从事的是制造业工作,后来则被退伍男性取代。)

与女性就业增加相伴的,是社会对已婚女性参与工作的接受度提升。劳动力市场也在发生调整。例如,企业从20世纪40年代开始(50年代更甚)设立定时兼职类工作岗位(Goldin,1990):有18%的女性劳动力在1940年从事兼职工作,到1960年增加至28%。女性兼职类工作在零售行业增长尤其多,从1940年的14%提升至1960年的40%。已婚女性可以借此获得更具弹性的工作时间,兼顾家庭责任和市场工作的要求。

劳动力供给的生命周期模型还能帮助解释性别收入差距变化甚微的原因。这个时期劳动力市场的主要加入者是更年长的女性,她们之前的工作时间不长,也普遍没有预期会重返劳动力市场。她们的教育投资是根据这些原有预期决定的,因此进入劳动力市场的这个年龄组女性群体的平均技能较低,通常从事日常文秘工作,从中积累的人力资本较少,也缺乏进步的空间。

3.2无声的革命

从1970年以来,女性的教育选择发生了惊人改变,大学入学率和毕业率均超过男性,专业教育项目的入学人数也大幅攀升。从1980年前后起,人力资本的这一显著增加促进了性别收入差距的大幅减小(参见前文图3)。女性劳动参与率同样在持续提升,但速度比之前更慢。

哪些因素促进了人力资本投资的大幅增加及与之相关的性别收入差距缩小?戈尔丁通过一系列研究成果明确了两个互补因素的作用:预期的改变,以及口服避孕药的出现。

预期的改变

人们在年轻的时候形成对未来的预期,这些预期可能包括婚姻、生育和就业等方面的概率和时机。预期是如何形成的?它们部分来自观察上一代人在劳动力市场上的表现,同时社会习俗和预期也会代代相传。然而,由于教育投资是在年轻时发生的,年轻一代人不能观察到上一代人的全部表现。他们形成的关于未来的预期或许不够准确,可能导致次优的教育选择。

戈尔丁利用美国全国长期跟踪调查(National Longitudinal Survey)的数据发现,20~21岁的女性预期自己在35岁会参与工作的比例从1967年(即出生于1947—1948年的群体)的35%提升至1979年(即出生于1958—1959年的群体)的80%(Goldin,2005,2006)。前一部分群体的预期接近其母亲的实际就业率(近30%),但她们自己在35岁时的实际就业率则接近65%。(*更确切地说,有大约65%生于1951—1954年的已婚女性在35岁时参与工作(Goldin,2005)。)反之,后一部分群体的预期则与全国长期跟踪调查中反映的该群体实际就业率(75%)接近得多。

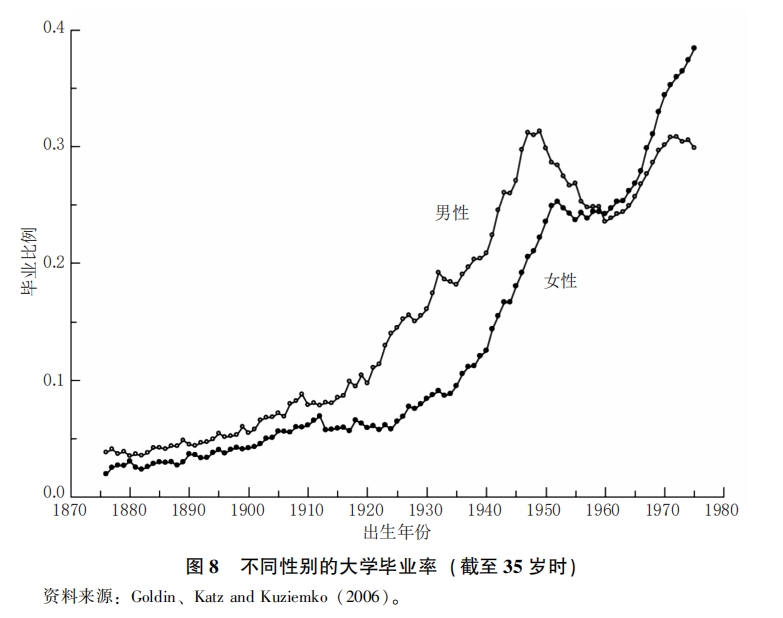

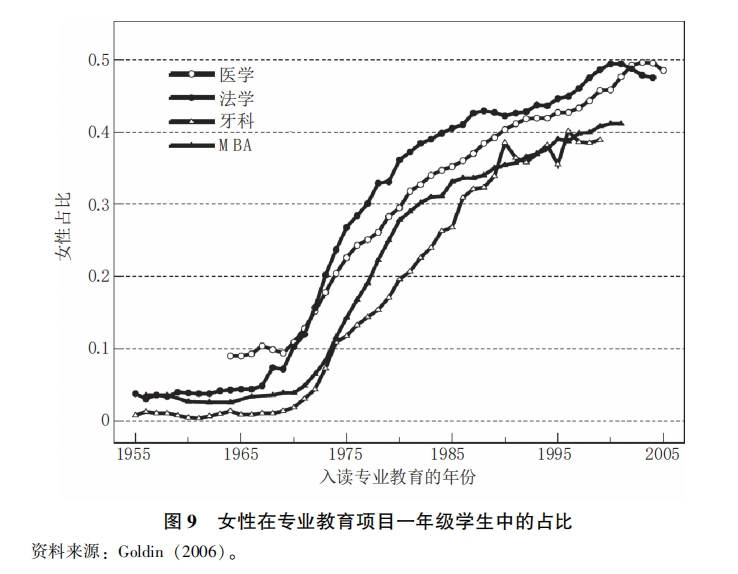

随着对未来职业前景的预期得到更新,高中时期的女生为进入大学做了更多的投资,这体现在她们的考试成绩、选择数学和科学课程的人数等方面(Goldin、Katz and Kuziemko,2006)。随着大学教育的回报在1980年左右开始提升,女性尤其重视利用这一机遇,或许还因为大学入学准备的资金投入相对较少(Katz and Murphy,1992;Goldin and Katz,2008)。(**大学教育的回报从1980年左右开始提高,但在此之前的1915—1950年,大学毕业的工资溢价有过较长的下降时期(Goldin and Margo,1992;Goldin and Katz,2008),该溢价水平在1950—1970年间有所提高,但在70年代再度下降。)戈尔丁把20世纪70年代末之后这段时期总结为“无声的革命”阶段(Goldin,2006)。这场革命的特征之一是年轻女性的大学入学人数急剧增加。图8显示,从20世纪60年代早期出生的年龄组群体开始,女性的大学毕业率已经超过男性。特征之二是女性的职业选择开始出现变化,专业教育项目的参与人数大幅增加(见图9),女性劳动力市场参与率也在提高。更多的教育、不同的职业选择、更高的劳动力市场参与率共同促进了性别收入差距的收缩(Goldin,1990;Olivetti,2006;Goldin and Mitchell,2017)。

避孕药的引进和普及

避孕药让女性可以控制生育时机。戈尔丁等人的研究指出,避孕药的普及对女性来说具有转折作用,是“无声的革命”的重要催化剂(Goldin and Katz,2002)。避孕药增强了投资于教育的激励,扩大了受过高等教育的女性劳动力的供给。

|

|

为什么避孕药的普及有如此深刻的影响?戈尔丁等人提出了一个简单的理论框架来解释避孕药的普及如何降低了等待结婚的成本(如节欲),并鼓励女性加大对职业发展的投资(Goldin and Katz,2000,2002)。避孕药的引入提升了女性控制生育的能力,让昂贵的“职业生涯”教育投资对更大比例的群体变得物有所值。这一理论框架预测,避孕药的引入会提高初次生育的年龄、结婚年龄和职业发展方面的投资。

在美国,首个口服避孕药在1960年获得批准,并向已婚女性提供。但直至20世纪60年代末,仍不能供应给年轻的未婚女性。低于(各州规定的)成年年龄的单身女性需要父母同意才能获得此类药物。到70年代初,许多州把成年年龄从21岁降至18岁,并通过法律来扩大避孕药的普及,而不再需要父母同意。于是,这导致了各州在允许年轻单身女性获得口服避孕药方面的时间差异。关键之处还在于,成年年龄规定的改变实际上不是出于避孕方面的考虑,而是在越南战争时期,政府希望降低征兵的年龄标准。

在评估避孕药的效应之前,戈尔丁与卡茨通过分析证明避孕药的确是被单身女性作为节育工具来使用,接下来分析避孕药如何影响年轻女性的生育和教育选择。(*戈尔丁与卡茨采用了两个调查项目的数据,包括首次服用避孕药或采取避孕措施的年龄等追溯性问题,发现避孕药的使用随着成年年龄规定和征求父母同意的改革而显著增加。)首先,他们发现对20世纪50年代早期出生的女性而言(即能够获得避孕药的首批年龄组的未婚女性),婚前性行为、结婚年龄和职业投资出现了时间序列上的断裂。例如,图9显示当这批女性在20世纪70年代早期做大学教育选择时,专业教育项目的投资开始显著增加。

其次,戈尔丁与卡茨做了更形式化的分析,依据不同州在成年年龄和生育计划改革上的时间差异,来识别避孕药普及对结婚年龄的因果效应(Goldin and Katz,2002)。以各州的时间差异为基础,他们能够控制总体趋势不变,以排除其他未测量因素在同期发生改变带来的潜在影响,例如社会性别规范的变化。最后,他们核对了不同年龄人群在1970年、1980年和1990年人口普查中的职业与婚姻状况。通过观察次第年龄组群体在相同年龄时的表现,戈尔丁与卡茨继续验证不同年龄组群体在婚姻和职业选择方面的差异是否与避孕药和流产服务的普及程度有关。这些分析令人信服地证实避孕药发挥了决定性作用:获得可靠的避孕药让大学女性能更多投资于职业生涯,并推迟结婚年龄。

3.3父母效应:性别收入差距依然存在的原因

尽管女性相比男性有更高的教育水平、类似的专业教育项目入学率,劳动参与率性别差距也在缩小,但今天依然存在似乎难以缩小的性别收入差距。例如,美国的性别收入差距的收敛趋势事实上已经停滞(见图4)。对此该如何解释?

与玛丽安娜·伯纳德(Marianne Bertrand)和劳伦斯·卡茨合作,克劳迪娅·戈尔丁发现养育子女是女性与男性收入分化的关键节点。事实上父母效应对收入的负面影响主要落在母亲身上,而父亲的收入甚至可能增长。

父母效应(*我们这里采用了“父母效应”的说法,而非其他人常用的“子女惩罚”“母亲惩罚”等。这种效应能够被解释为一种惩罚,取决于背后的作用机制。)

本文第2节指出,戈尔丁发现当前的性别收入差距大部分来自相同职业内部而非不同职业之间的收入差距(Goldin,2014)。因此,特定职业内部发生的情形可能给这一差距的根源提供关键佐证。

戈尔丁等人考察了性别收入差距在生命周期中的变化(Bertrand、Goldin and Katz,2010),特别是芝加哥大学布斯商学院这所顶尖学府的毕业生的职业成就,该学院的MBA毕业生通常在高收入公司任职和从事金融工作。(**还有若干研究(Wood、Corcoran and Courant,1993;Noonan、Corcoran and Courant,2005)分析了密歇根大学法学院法学博士毕业生的职业内部性别收入变化。戈尔丁利用密歇根大学校友调查研究数据库的更近期资料指出(Goldin,2014),法学博士存在类似于之前研究(Bertrand et al.,2010)发现的父母效应。)与其他职业教育项目类似,美国MBA教育入学者的性别差距在逐渐缩小,女性占比从1970年的4%增加至2006年的43%。戈尔丁及其合作者把1990年毕业班截至2006年的回溯调查信息(包括工作、收入、家庭状况等)与学院保留的选课、成绩和入学前特征的记录做了对比分析,发现在毕业时,女性和男性在就业或工资方面的差距比较小,但十年后差距拉大。到第十年的时候,女性的平均累计离职时间达到1年左右(男性只有0.12年)。这些并不太长的平均离职时间主要来自离职时间达到6个月及以上的人的占比,女性达41%,男性则只有10%。在维持年龄组和年份不变的情况下,毕业时11个对数点的性别收入差距在五年和十年之后分别扩大至31和60个对数点。

收入差距的扩大该如何解释?对性别收入差距的对数值回归表明,MBA选课和成绩、MBA之后的从业经历与脱离劳动力市场的时间以及工作时长这三个因素可以解释总差距(综合所有年份)的84%。每个因素的相对重要性则随着毕业后的时间长度而改变。对脱离职场的时间有较大的惩罚,表现出非线性特征。尽管这样的惩罚不是只针对女性,但男性脱离职场的概率却低得多。

所以,我们需要解答的问题是:为什么在劳动力供给和职业中断方面会出现性别差距。答案在于孩子。就业方面的性别差距(包括就业概率、工作履历和工作时长等)主要来自有小孩需要看护的女性,且这种现象不是由于对已婚和有子女的女性类型的负选择。

为深入分析养育孩子带来的影响,戈尔丁及合作者分析了个人的就业与收入在生育第一个孩子之后数年的变化(Bertrand et al.,2010),针对女性和男性分别做了类似于事件研究的测算,以评估生育子女对不同性别带来的影响,即父母效应。女性的就业、收入和工作时长在生育之后立刻减少,并在之后数年里持续减少。但男性的劳动力市场表现并未恶化,甚至收入还在增加。

在戈尔丁等人的成果启发下,其他研究者做出了迅速增多的分析成果,以探究劳动力市场的性别差距的根源。借鉴戈尔丁等人的思路(Bertrand、Goldin and Katz,2010),近期关于父母效应的若干研究也利用了个人在劳动力市场上的表现变化的数据。(*关于父母效应的早期研究的综述,可参阅Waldfogel(1998)。关于父母效应导致的性别收入差距的研究目前非常活跃。有学者利用基于试管婴儿治疗随机成功的替代工具变量策略,发现生育导致女性收入持续减少(Lundborg、Plug and Rasmussen,2017)。另有研究也利用了试管婴儿治疗中的差异(Bensnes、Huitfeldt and Leuven,2023)。从长期来看,母亲和父亲之间的收入差距在孩子出生后被扩大。这一性别差距部分源于母亲的收入减少,部分源自父亲的收入增加。)这些研究在许多国家展开,例如瑞典(Angelov、Johansson and Lindahl,2016)、丹麦(Kleven、Landais and S gaard;2019a)和德国(Adda、Dustmann and Stevens,2017)。每项研究都证实了戈尔丁等人的一般结论:父母效应可以解释现存性别收入差距的很大一部分,在丹麦甚至是全部。性别收入差距在生育孩子后开始扩大。不过,尽管这个模式在各国普遍存在,其程度却各有不同。从该效应在女性生育前的收入中所占的比例来看,丹麦和瑞典为21%~26%,英国和美国为31%~44%,德国和奥地利则为51%~61%(Kleven et al.,2019b)。

补偿性差异与职场灵活性对父母效应的解释

为什么当女性成为母亲后,会给收入带来负面效应?为什么这种效应会持续很长时间?答案或许与我们在各国观察到的一个实证现象有关:女性承担了绝大部分养育子女的责任。

戈尔丁等人的研究提出了对父母效应的一个重要解释:职场缺乏灵活性(Goldin and Katz,2011;Goldin,2014)。这些研究提出了一个补偿性差异理论框架,认为女性为随时看护子女,要求足够灵活的工作岗位,为此会承受工资惩罚。与之相比,男性则能够成为随叫随到的雇员,及时满足雇主或客户的需要,为此获得工资加成。在重视此类“面对面时间”(face time)的工作岗位中,雇员不容易相互替代,难以采取兼职工作的方式。于是,这里的工资出现非线性状态,愿意贡献更多工作时长的员工会得到更高工资的奖励。

戈尔丁通过考察不同产业和职业的不同工作需求,展示了这一思路的更多解释潜力(Goldin,2014)。在时间压力较大、需要与他人接触、涉及人际关系和决策自由的职业中,员工的可替代程度较低,性别收入差距更大。

戈尔丁与卡茨的一项研究重点关注可替代性较高的药剂师职业(Goldin and Katz,2016)。在这个职业中,对带孩子的女性来说,存在一定的性别收入差距,但这完全可以用每周工作小时数的差异来解释。收入水平呈线性特征,对于较少的工作时长没有额外的惩罚。药剂师的可替代性来自现代的创新,因为药剂产业的结构发生了巨大改变,过去有许多独立的零售商,药剂师需要直接参与配药,并且熟悉客户的许多个人信息,如今则变成少数大型连锁药店的模式,药物被预先配置好,通过电脑提供处方和医保记录。1960年,参数调整前的女性与男性药剂师的收入比(全职全年)为0.60,随着整个产业结构的改变,到今天已升至0.85。

近期的后续研究还考察了职场灵活性的影响,但得出的结论并不一致。有的研究发现了支持职场灵活性影响性别收入差距的证据(Azmat and Ferrer,2017),但在其他研究中并不显著(Cook、Diamond、Hall、List and Oyer,2021)。有学者利用挪威的注册数据发现,从事非线性工资结构的职业(MBA毕业生和律师),相比从事线性工资结构的职业(理工科毕业生与医疗职业),对母亲有更大的收入惩罚(Bütikofer、Jensen and Salvanes,2018)。还有学者利用美国的数据发现,某些医药专业对每周工作小时数实施封顶,从而鼓励了女性加入,但对男性没有影响(Wasserman,2023)。

戈尔丁与同时代学者的研究清晰地指出,现存性别收入差距中的很大部分与养育子女有关,但具体的作用机制仍存在争议。戈尔丁提出职场灵活性是一个影响因素,然而其他解释也不能排除。例如,对性别刻板印象的传统观念可能导致女性在做职业、休假、子女养育的决策时,有意识避免因为偏离正统行为而带来的声誉损失(如Bertrand,2020)。

4.国际背景

对于女性在经济发展进程中的劳动力市场参与率和角色变化的研究,已经有半个多世纪的历史。(*例如Boserup(1970)以及Schultz(1990)。更早期研究文献的综述可参阅Psacharopoulos and Tzannatos(1989)。)关于女性劳动参与率与发展进程的许多早期研究受困于数据的缺乏,特别是发展中国家没有较长期的时间序列数据。

戈尔丁关于美国的分析得出了独特的案例研究成果,反映女性劳动力市场表现如何随着供求关系的调整发生演变,特别是当社会出现:(1)结构性变革,如工业化和白领工作岗位扩张;(2)影响工作性质(如居家工作和离家工作)的技术变革;(3)与性别相关的习俗以及儿童抚养责任的预期的变化;(4)受教育机会的变化;(5)限制女性接受教育和参与劳动力市场的制度障碍的变化。由于上述转变过程在当今世界的许多发展中国家还远未完成,戈尔丁的研究对于理解它们当前的劳动力市场性别差距的根源以及政策制定者在解决此类问题时面对的挑战,都有极其重要的意义。

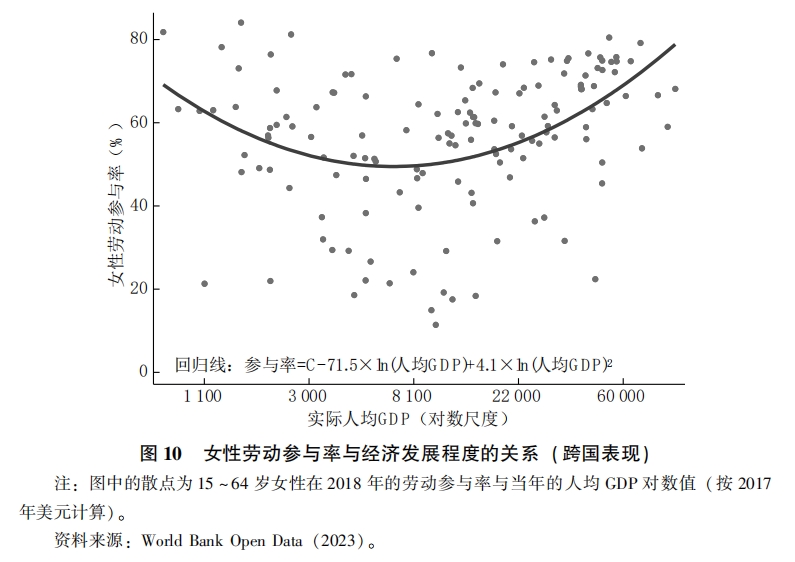

戈尔丁利用大约130个国家的数据,揭示了美国的长期发展经验对处于不同发展阶段的当今世界各国的外部适应性(Goldin,1995)。图10利用更近期的数据重现了世界各国的经济发展程度(以人均GDP为代表)与女性劳动参与率之间的相关关系。

|

与美国的情形类似,戈尔丁用经济的结构性变革来解释图10中U形曲线的下降部分,此时,生产场所从家庭农场转向工厂、企业和其他雇佣劳动地点。随着这些结构性变革的推进,女性获得了在家庭之外的雇佣劳动的机会,而不只是为自己的家庭劳作。不过,正如戈尔丁对美国的分析所示,女性能否以及可以在多大程度上利用这些机会还取决于对待已婚女性外出工作的社会习俗和偏见。有大量证据表明,这样的社会习俗如今仍广泛存在(Goldin,1995),并且随着丈夫(以及全家)的收入增加而形成的收入效应,还可能进一步压缩女性的劳动力市场参与水平。

随着发展的推进,教育(特别是中学教育)将发挥关键作用,这同样类似于美国在白领工作岗位兴起时出现的U形曲线上升趋势。然而,社会习俗乃至性别歧视法规会继续影响女性就业率提升的程度和速度。(*例如,贬低允许妻子外出工作的丈夫这种社会习俗可能自我强化,这有助于解释为什么女性就业率在经济发展进程中改变较为缓慢。)

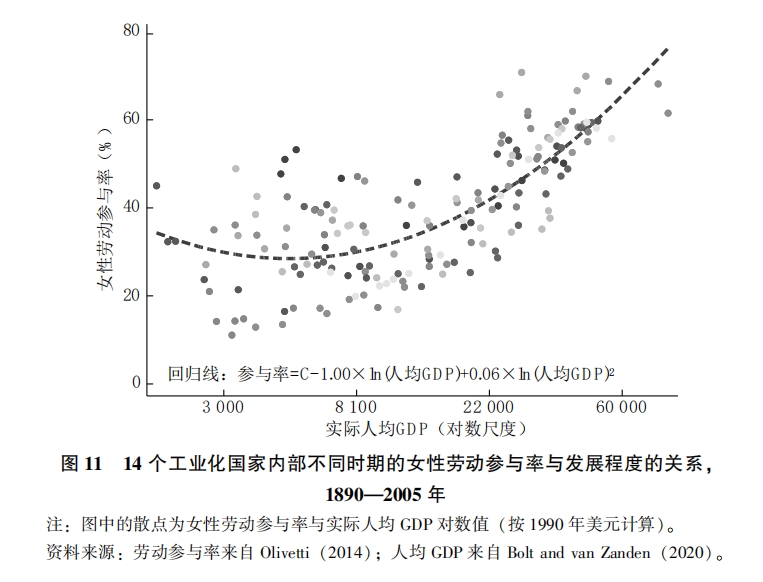

更近期的研究利用高收入国家的可比数据,确认了众多工业化国家存在U形女性劳动力供给趋势。有学者利用若干发达经济体在1890—2005年间多数时期的连续统计数据,确认各国内部存在U形的女性劳动力供给函数关系(Olivetti,2014),图11展示了其中的主要发现。与戈尔丁(1990)揭示的美国女性劳动力市场参与率的上升阶段类似,图11中主要反映的是后工业化国家的女性劳动参与率进入扩张的时期,即曲线的上升部分。还有研究显示,这一模式不仅反映了劳动力市场参与率的外延边际的变化,也适用于集约边际即工时长度的变化(Ngai、Olivetti and Petrongolo,2022)。

|

总之,这里介绍的研究结果表明,从美国过去200多年的经济发展进程中总结出来的经验教训对其他国家同样具有借鉴意义。

5.戈尔丁的研究成果的广泛政策启示和更多影响

戈尔丁在测算和解释美国历史上200多年的劳动力市场性别差距方面做出了开创性贡献,几乎都属于实证性质。也就是说,她的绝大多数研究没有给出规范性的政策建议。(*戈尔丁在某些研究中对具体政策做了评估,例如,Goldin and Rouse(2000)以及Goldin and Katz(2002)等。)在大部分工作中,戈尔丁采用统一的供求关系理论框架来解释女性在劳动力市场上的实际表现及其背后的原因。

但这并不意味着戈尔丁的研究在政策方面没有启示作用,恰恰相反,只有在我们对需要解决的问题有深入理解的时候,政策才能有效实现预定目标。因此,戈尔丁的研究可以提供许多重要的参考,包括哪些类型的政策能够或不能够缩小劳动力市场上的性别差距,什么时候能发挥作用,以及特定政策需要多长时间才能产生效应,等等。

戈尔丁的研究带来的第一个基本启示是,当社会从一个发展阶段向另一个阶段转型的时候,性别差距的根源并非固定不变。她的研究强调了哪些因素在不同经济发展阶段最为重要,以及性别差距的多种因素往往发生关键的相互作用。例如,如果社会习俗或制度障碍阻止女性加入职场,那么旨在改善女性教育水平(当前许多低收入国家的一个奋斗目标)的相关政策或许难以有效缩小劳动力市场的性别差距。

第二个基本启示是,辨识性别差距的根源非常重要。例如,近期的一些研究文献表明,高收入国家的性别收入差距的主要原因与生育有关,然而这一父母效应背后的根本原因又是什么呢?能否通过政策来解决,以及该依靠什么样的政策?戈尔丁的成果普遍启发了大量研究对特定政策的效果开展评估。(*关于家庭扶持政策和早期儿童看护支出对女性就业及性别收入差距的影响,有学者通过相关文献的综述(Olivetti and Petrongolo,2017)认为,没有可靠证据显示产假权利给女性劳动力市场表现带来正向影响,对早期教育和儿童看护的支出增加则通常有助于缩小性别差距。)此外,近期还有若干文献试图测算父母效应在各国之间的差异。(**例如Kleven et al.(2019b)以及Boelmann、Raute and Sch.nberg(2019)等。)结果表明,这一效应的绝对值在性别态度更为保守的环境中更为突出。这似乎意味着,政策要想发挥作用,就必须改变长期对谁应该担任“专职父母”的传统社会成见。(***有学者评估了奥地利的家庭扶持政策(产假和儿童看护)的直接影响(Kleven、Landais、Posch、Steinhauer and Zweimüller,2022),发现效果非常有限。他们由此认为,政策要想发挥作用,必须改变社会习俗和偏好的均衡状态。还有学者通过对挪威的类似分析认为,产假对缩小性别差距没有影响,儿童看护则使父母效应的绝对值减小了约四分之一(Andersen and Nix,2022)。)

戈尔丁带来的第三个基本启示与变革速度有关。即便是设计得当的政策,对总体表现的影响也可能需要较长时间才会表现出来,因为改变人力资本投资决策及家庭和职业选择的人主要是较晚出生的年龄组群体。

最后一点,戈尔丁的研究表明,由于劳动力供给决策的跨时期特性,女性对未来的预期发挥着关键作用。这一点关系重大,源于如下两方面理由。首先,影响就业构成或当前女性劳动力市场机遇等指标的政府政策,或许会给未来产生长远的动态效应,因为这些政策会影响年轻女性的预期,她们在制定自己的人力资本投资决策时有机会把政策改革纳入考虑,这也是有效的政策可能需要较长时间才能带来改变的又一个原因。其次,了解预期如何形成及其如何能被政策影响是关键所在,目前有越来越多研究文献试图探索这些预期的形成过程,以及女性模范人物可能发挥的作用,特别是在女性必须反抗负面刻板印象的地方。关于性别刻板印象的研究文献回顾,可参阅Bertrand(2020)。

6.结论

机会平等对社会的健康与繁荣来说至关重要。得益于克劳迪娅·戈尔丁在40多年时间里的一系列开创性研究成果,我们对性别差距缩小的基本因素以及主要残存障碍的认识已经大为丰富。本文重点介绍的戈尔丁的若干核心贡献有一个共同特征:家庭、子女和职业组织方式对劳动力供给与工资水平的性别差距起着基础性的作用。

在戈尔丁的开创性贡献的基础上,沿着多条线索发展出了丰硕的研究成果。她在如下领域给学者们带来了重要启发:(1)收集历史记录,开展美国之外的女性劳动力市场表现的长期研究;(2)寻找自然实验,以深入理解性别差距,包括歧视现象的根源;(3)分析父母效应对女性劳动力市场表现的影响;(4)探索职场结构和灵活性对劳动力市场上的性别差距的影响;(5)针对父母效应等现象,探讨性别刻板印象等不同解释或补充性解释。此外,深入了解女性在劳动力市场上的表现如何以及为何随经济发展而演变,还启发了关于各种类型的政策干预如何影响性别差距的越来越丰富的研究成果。

总之,在性别经济学成为经济学的主流研究领域的过程中,戈尔丁的成果起到了核心作用。同时,她对促进经济史研究与应用经济学的结合和相互借鉴也功不可没。

参考文献

Adda,Jerome,Christian Dustmann,and Katrien Stevens. 2017. “The Career Cost of Children.”Journal of Political Economy,125(2):293-337.

Altonji,Joseph G. 1993. “The Demand for and Return to Education When Education Outcomes Are Uncertain.” Journal of Labor Economics 11(1):48-83.

Andersen,Martin E. and Emily Nix. 2022. “Can the Child Penalty Be Reduced?Evaluating Multiple Policy Interventions.” Manuscript. University of Oslo.

Angelov,Nikolay,Per Johansson,and Erica Lindahl. 2016. “Parenthood and the Gender Gap in Pay.”Journal of Labor Economics,34(3):545-579

Azmat,Ghazala and Rosa Ferrer. 2017. “Gender Gaps in Performance:Evidence from Young Lawyers.”Journal of Political Economy,125(5):1306-1355.

Bensnes,Simon,Inger Huitfeldt,and Edwin Leuven. 2023. “Reconciling Estimates of the Long Term Earnings Effect of Fertility.” IZA Discussion Paper 16174.

Bertrand,Marianne. 2020. “Gender in the Twenty First Century.” AEA Papers and Proceedings,110:1-24.

Bertrand,Marianne,Claudia Goldin,and Lawrence F. Katz. 2010. “Dynamics of the Gender Gap for Young Professionals in the Financial and Corporate Sectors.”American Economic Journal:Applied Economics,2(3):228-255.

Black,Dan A.,Amelia M. Haviland,Seth G. Sanders,and Lowell J. Taylor. 2008. “Gender Wage Disparities among the Highly Educated.”Journal of Human Resources,43(3):630-659.

Blau,Francine D.,and Lawrence M. Kahn. 2000. “Gender Differences in Pay.” Journal of Economic Perspectives,14(4):75-99.

Blau,Francine D.,and Lawrence M. Kahn. 2006. “The U.S. Gender Pay Gap in the 1990s:Slowing Convergence.”Industrial and Labor Relations Review,60(1):45-66.

Bolt,Jutta and Jan Luiten van Zanden. 2020. “Maddison Style Estimates of the Evolution of the World Economy.” A New 2020 Update.

Boserup,Ester. 1970.Woman s Role in Economic Development. London:George Allen & Unwin.

Boelmann,Barbara,Anna Raute,and Uta Sch nberg. 2019. “Wind of Change? Cultural Determinants of Maternal Labor Supply.” Working Papers 914,Queen Mary University.

Bütikofer,Aline,Sissel Jensen,Kjell G. Salvanes. 2018. “The Role of Parenthood on the Gender Gap Among Top Earners.”European Economic Review,109:103-123.

Cook,Cody,Rebecca Diamond,Jonathan Hall,John A. List,and Paul Oyer. 2021. “Gender Earnings Gap in the Gig Economy:Evidence from Over a Million Rideshare Drivers.” The Review of Economic Studies,88(5):2210-2238.

Durand,John D. 1948.The Labor Force in the U.S. New York:Social Science Research Council.

Easterlin,Richard A. 1968.Population,Labor Force,and Long Swings in Economic Growth:The American Experience. Cambridge:National Bureau of Economic Research.

Goldin,Claudia. 1977. “Female Labor Force Participation:The Origin of Black and White Differences,1870 and 1880.”Journal of Economic History,37(1):87-108.

Goldin,Claudia. 1984. “The Historical Evolution of Female Earnings Functions and Occupations.”Explorations in Economic History,21(1):1-27.

Goldin,Claudia. 1986. “The Economic Status of Women in the Early Republic:Quantitative Evidence.” The Journal of Interdisciplinary History,16(3):375-404

Goldin,Claudia. 1990.Understanding the Gender Gap:An Economic History of American Women. Oxford:Oxford University Press.

Goldin,Claudia. 1988. “Marriage Bars:Discrimination against Married Women Workers from the 1920s to the 1950s.” NBER Working Paper No. w2747.

Goldin,Claudia. 1995. “The U shaped Female Labor Force Function in Economic Development and Economic History.” In:T.P. Schultz(ed),Investment in Women s Human Capital and Economic Development. Chicago:University of Chicago Press.

Goldin,Claudia. 1998. “America s Graduation from High School:The Evolution and Spread of Secondary Schooling in the Twentieth Century.”Journal of Economic History,58(2):345-374.

Goldin,Claudia. 2005. “From the Valley to the Summit. A Brief History of the Quiet Revolution that Transformed Women s Work.”Regional Review,14(3):5-12.

Goldin,Claudia. 2006. “The Quiet Revolution That Transformed Womens Employment,Education,and Family.”American Economic Review,96(2):1-21.

Goldin,Claudia. 2014. “A Grand Gender Convergence:Its Last Chapter.”American Economic Review,104(4):1091-1119.

Goldin,Claudia,and Lawrence F. Katz. 2000. “Career and Marriage in the Age of the Pill.”American Economic Review,90(2):461-465.

Goldin Claudia,Lawrence F. Katz. 2002. “The Power of the Pill:Oral Contraceptives and Women s Career and Marriage Decisions.” Journal of Political Economy, 110(4):730-770.

Goldin,Claudia and Lawrence F Katz. 2008.The Race between Education and Technology. Cambridge,MA:Harvard University Press.

Goldin,Claudia,and Lawrence F. Katz. 2011. “The Cost of Workplace Flexibility for High Powered Professionals.”Annals of the American Academy of Political and Social Science 638:45-67.

Goldin,Claudia,and Lawrence F. Katz. 2016. “The Most Egalitarian of All Professions:Pharmacy and the Evolution of a Family Friendly Occupation.”Journal of Labor Economics,34(3):705-746.

Goldin,Claudia,Lawrence F. Katz,and Ilyana Kuziemko. 2006. “The Homecoming of American College Women:The Reversal of the College Gender Gap.”The Journal of Economic Perspectives,20(4):133-156.

Goldin,Claudia and Robert A. Margo. 1992. “The Great Compression:The Wage Structure in the United States at Mid century.” Quarterly Journal of Economics,107(1):1-34.

Goldin,Claudia and Joshua Mitchell. 2017. “The New Life Cycle of Women s Employment:Disappearing Humps,Sagging Middles,Expanding Tops.”Journal of Economic Perspectives, 31(1):161-182.

Goldin,Claudia and Claudia Olivetti. 2013. “Shocking Labor Supply:A Reassessment of the Role of World War II on Women s Labor Supply.”American Economic Review,103(3):257-262.

Goldin,Claudia and Cecilia E. Rouse. 2000. “Orchestrating Impartiality:The Impact of‘Blind’Auditions on Female Musicians.”American Economic Review, 90(4):715-741.

Goldin,Claudia and Kenneth Sokoloff. 1982. “Women,Children,and Industrialization in the Early Republic:Evidence from the Manufacturing Censuses.”Journal of Economic History,42:741-774.

Goldin,Claudia and Kenneth Sokoloff. 1984. “The Relative Productivity Hypothesis of Industrialization:The American Case,1820 to 1850.”The Quarterly Journal of Economics,99(3):461-487.

Greenwood,Jeremy,Ananth Seshadri,and Mehmet Yorukoglu. 2005. “Engines of Liberation.”The Review of Economic Studies,72(1):109-133.

Harris,Barbara. 1978.Beyond Her Sphere:Women and the Professions in American History. Westport,CT:Greenwood Press.

Humphries,Jane and Carmen Sarasúa. 2012. “Off the Record:Reconstructing Women s Labor Force Participation in the European Past.Feminist Economics,18(4):39-67.

International Labour Organization. 2023. Data retrieved from World Bank Gender Data Portal,https://genderdata.worldbank.org/data stories/flfp data story/.

Katz,Lawrence F. and Kevin M. Murphy. 1992. “Changes in Relative Wages,1963-1987:Supply and Demand Factors.”Quarterly Journal of Economics,107(1):35-78.

Kleven,Henrik,Camille Landais,and Jakob Egholt S gaard. 2019a. “Children and Gender Inequality:Evidence from Denmark.”American Economic Journal:Applied Economics,11(4):181-209.

Kleven,Henrik,Camille Landais,Johanna Posch,Andreas Steinhauer,and Josef Zweimüller. 2019b. “Child Penalties across Countries:Evidence and Explanations.”AEA Papers and Proceedings,109:122-126.

Kleven,Henrik,Camille Landais,Johanna Posch,Andreas Steinhauer,and Josef Zweimüller. 2022. “Do Family Policies Reduce Gender Inequality? Evidence from 60 Years of Policy Experimentation.” Forthcoming American Economic Journal:Economic Policy.

Lundborg,Petter,Erik Plug,and Astrid Würtz Rasmussen. 2017. “Can Women Have Children and a Career? IV Evidence from IVF Treatments.”American Economic Review,107(6):1611-1637.

Mammen,Kristin and Christina Paxson(2000). “Women s Work and Economic Development.” Journal of Economic Perspectives,14(4):141-164.

Merouani,Youssouf and Faustine Perrin. 2022. “Gender and the Long run Development Process. A Survey of the Literature.”European Review of Economic History,26(4):612-641.

Mincer,Jacob. 1962. “Labor Force Participation of Married Women:A Study of Labor Supply.” In H. G. Lewis(ed.)Aspects of Labor Economics. Princeton,New Jersey:Princeton University Press.

Ngai,Rachel,Claudia Olivetti,and Barbara Petrongolo(2022). “Structural Transformation over 150 years of Women s and Mens Work.” Working Paper.

Noonan,Mary C.,Mary E. Corcoran,and Paul N. Courant. 2005. “Pay Differences among the Highly Trained:Cohort Differences in the Sex Gap in Lawyers’ Earnings.”Social Forces 84(2):853-872.

OECD(2023),Gender wage gap(indicator). doi:10.1787/7cee77aa en(Accessed 2023).

Olivetti,Claudia. 2006. “Changes in Women s Aggregate Hours of Work:The Role of Returns to Experience.”Review of Economic Dynamics,9(4):557-587.

Olivetti,Claudia. 2014. “The Female Labor Force and Long Run Development:The American Experience in Comparative Perspective.” In L.P. Boustan,C. Frydman,and R.A. Margo(eds.) Human Capital in History:The American Record. Chicago:University of Chicago Press.

Olivetti,Claudia and Barbara Petrongolo(2017)“The Economic Consequences of Family Policies:Lessons from a Century of Legislation in High Income Countries.”Journal of Economic Perspectives,31(1):205-230.

Pinchbeck,Ivy(1930).Women Workers and the Industrial Revolution,1750-1850. London:George Routledge.

Psacharopoulos,George and Zafiris Tzannatos(1989). “Female Labor Force Participation:An International Perspective.”The World Bank Research Observer,3(2):187-201.

Richards,Eric.(1974).“Women in the British Economy since about 1700:An Interpretation.”History,59(197),337-357.

Rotella,Elyce(1981). From Home to Office:US Women at Work,1870-1930. Ann Arbor:UMI Research Press.

Schultz,T. Paul(1990)“Women s Changing Participation in the Labor Force:A World Perspective,”Economic Development and Cultural Change,38(3):457-488.

Tentler,Leslie Woodcock. 1979.Wage earning Women:Industrial Work and Family Life in the United States,1900-1930. New York:Oxford University Press.

Waldfogel,Jane. 1998. “Understanding the ‘Family Gap’ in Pay for Women with Children.”Journal of Economic Perspectives,12(1):137-156.

Wasserman,Melanie. 2023. “Hours Constraints,Occupational Choice,and Gender:Evidence from Medi cal Residents.” Forthcoming,Review of Economic Studies.

Wood,Robert G.,Mary E. Corcoran,and Paul N. Courant. 1993. “Pay Differences among the Highly Paid:The MaleFemale Earnings Gap in Lawyers’ Salaries.” Journal of Labor Economics,11(3):417-441.

World Bank. 2023. Data retrieved from World Bank Open Data Portal.

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号