*上村泰裕,名古屋大学大学院环境学研究科副教授,从事福利社会学和比较社会政策研究。他的研究领域包括东亚福利制度的政治经济学、工作和福利的历史和未来、新旧非正规雇佣、环境和社会正义,以及全球社会政策。他的著作《福利的亚洲:从国际比较到政策构想》(名古屋大学出版会,2015)获得了由每日新闻社和亚洲调查会主办的第28届亚太奖特别奖。本文由作者本人翻译而成。原文为「働くことの意味と保護——持続可能なディーセントワークの構想」『日本労働研究雑誌』(2021)第736号,第77—86页。

一、体面劳动的困难

有人因为不知道自己的工作有什么意义而烦恼,也有人说无所谓有无意义,但还是必须好好地保障劳动条件。我预感到,在看似一成不变的日常生活中,过去认为理所当然的“工作的意义与保护”正在悄无声息地瓦解。在即将到来的数字经济中,有没有可能构想出一个所有人都有机会享有“体面劳动”的社会呢?在本文中,我想基于体面劳动的理念来展望未来的工作。

体面劳动是国际劳工组织(ILO)的口号,并被列入联合国可持续发展目标(可持续发展目标之8:体面劳动和经济增长,简称SDG8)。其定义不是很明确,国际劳工组织网站上是这样解释的:“体面劳动包括:能提供合理收入的生产性工作机会,工作场所的安全和对家庭的社会保护,人格成长和社会整合的前景,自由表达关切、组织工会、参与影响其生活的决策,所有男女都有平等的机会和待遇。”(*1.ILO网站(https://www.ilo.org/global/topics/decent-work)。)最后访问日期为2021年8月29日。当我们说“值得为之”时,往往很容易联想到工作的“意义”,但在这里我们可以将重点放在“保护”上,其中包括合理收入、安全、社会保护、组织权和平等。另一方面,通过工作获得的人格成长和社会整合,都包含在工作的“意义”中。

与体面劳动的理念相关联的是非正规就业的概念(ILO,2002)。非正规就业是指不受税制、劳动法、社会保障等限制和保护的就业。但是,非正规就业和正规就业之间的界限是连续的,因为存在缴了税却得不到保障的灰色地带(上村,2015)。

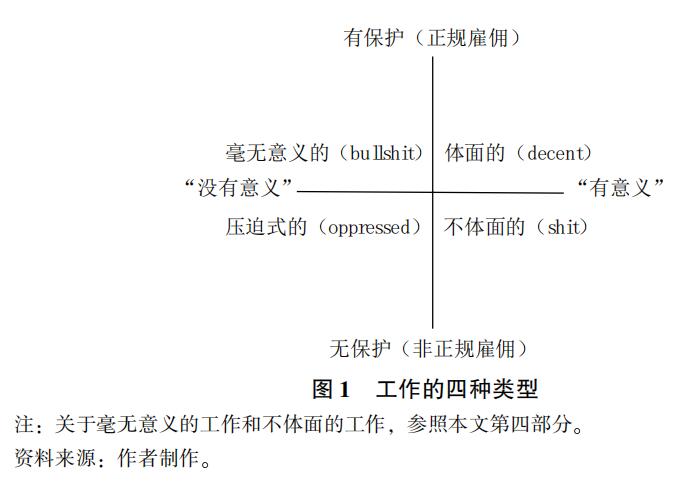

这里需要注意的是,正规就业并不等同于体面劳动。如前所述,体面劳动不仅有保护的维度,还有意义的维度。图1对几种概念进行了梳理:体面劳动是正规就业中有意义的工作,即既有意义又有保护的工作(右上象限)。

|

如果效仿涂尔干(Durkheim,1897)的说法,图1中的横轴就是社会整合的维度(内在的激励力量),纵轴就是社会规制的维度(外在的支持力量)。根据涂尔干的理论,过多的整合和过度的规制会导致自杀。也就是说,无论是工作的意义还是保护,都不应该过度。

国际劳工组织说要实现“人人享有体面劳动”。如果所有人都能享有既有意义又有保护的工作,那再好不过,但这真的可能吗?国际劳工组织对此说法也留有余地。“体面劳动是目标,而不是标准”(ILO,2002,第4页)。体面劳动是“促进沿着梯子一步步地向正规的、体面的、受保护的极点攀登的渐进方法”(同上)。也就是说,体面劳动是制定政策的规范概念。

下面的第二部分和第三部分概述了工作的意义和保护的历史。第四部分和第五部分考察了工作的意义和保护当前面临的危机。最后,第六部分设想了使体面劳动在21世纪下半叶可持续的政策。

二、工作的意义

我们为了什么而工作呢?工作有什么意义?究竟是什么样的力量,从内在激发我们的工作动力呢?

工作社会学的先驱尾高邦雄所著的《职业社会学》一书,为我们提供了回答这些问题的线索。尾高认为,职业(*1.这里,“职业”被解释为工作的同义词。)有“谋生”“天职”“职分”三个要素。与谋生是维持生计的手段相对,天职是发挥个性的生活方式,职分是为了实现社会团结而履行义务(尾高,1941,第11页)。

尾高说,所谓谋生,就是为了维持生计而不得不进行的活动,与劳动概念几乎没有不同之处(尾高,1941,第13页)。这与阿伦特借用马克思的物质代谢概念而描绘的劳动理念不谋而合(Arendt,1960/2015,第117页)。在近代以后的市场社会,谋生意味着赚取生活费,但在非市场社会也有旨在获得衣食住的活动,因此可以说谋生是一个超历史的概念。

所谓天职,是指在自己最擅长的领域发挥才能,从而做出贡献(尾高,1941,第11页)。这个定义也与受尾高推崇的韦伯(Weber,1920)所说的新教禁欲职业伦理有关。对新教来说,职业是神赋予的使命,是为了增加神的荣耀而应专注的事情。自己最擅长的工作,才是神喜欢的天职。

所谓职分,是指在世间互相扶持、互相帮助的过程中,每个人应该扮演的角色(尾高,1941,第 11页)。其原型是以行会为中心的中世纪都市生活的形象(Troeltsch,1912/2014,第167页),即托马斯·阿奎那《神学大全》中的有机分工观[引自上田(1933,第326页),“所谓职分,就是做不伤害任何人而又对所有人有用的活动”]。

按尾高的说法,以上三要素构成了职业的理想类型。“所谓职业,是以发挥个性、实现社会团结以及维持生计为目标的人们持续的行为方式……所谓职业,是指经营社会生活的人们①发挥其天赋,②履行其角色,从而③将其报酬用于谋生的持续劳动”(尾高,1941,第23页)。当然,在实际生活中,既有三要素均衡的职业,也有某一要素薄弱的职业。

在分析上,只要对照这一理想类型来探讨现实中的职业形态即可,但尾高还在此中隐含了规范性的意味。也就是说,孤立的个人仅仅为了维持生命而工作,这只不过是劳动(同上,第16页)。职业的本质,在于在社会生活中“发挥与他人不同的个性,为他人实现社会团结”(同上)。在职业中,人们的天赋和才能应该得到提高,其角色和使命应该得到实现(同上,第15页)。根据尾高的构想,工作的意义不是为了谋生,而是由天职和职分构成。

从历史上看,天职与职分之间存在着宗教改革的分水岭。职分要求人们为封建社会中的特定集团贡献,而天职则试图将市民社会中的个人从特定集团中解放出来,投入工作(同上,第340页)。职分这种工作方式的普及是在宗教改革以后。用现在的话说,职分是公司人的工作方式,天职是工作狂的工作方式。尾高指出“东洋缺乏禁欲性的职业伦理”(同上,第368页),这或许是日本的工作方式至今仍以公司人为主导的原因。

尾高强调贡献或沉浸在工作中的论点,在今天看来似乎有些过时。从其所强调的“贡献”中可以感受到,通过劳资一体化实现产业报国运动的思想仍未消失,“沉浸在工作中”的说法也显得过于认真。尾高和韦伯都倡导:“要想成为一技之达人,真正发挥自己,首先必须把自己局限在一定的范围内。正是这种禁欲使人能够集中精力”(同上,第334页)。与此相反,特洛尔奇鼓励人们关注与宗教改革同时期的文艺复兴理想。文艺复兴的理想人物是全才、优雅的宫廷人、精神自由人、有教养的人,而不是职业人或专业人(Troeltsch,1925/1959,第47页)。

尽管如此,我还是认为这些概念可以作为捕捉工作意义的线索。所谓天职,就是通过工作发挥个性和才能。所谓职分,就是在组织和网络社会关系中,通过工作享受社会的认可。这样的说法,应该可以涵盖现代的工作的意义。简单地说,工作的喜悦来自能够发挥自己能力的乐趣(用上一节体面劳动的定义来说就是“人格成长”)和自我能为社会所用的实感(“社会整合”)。当然,也必须注意工作和生活的平衡。应吸取文艺复兴的理想,不要失去工作以外的价值,即非职业的政治参与、艺术、体育、社交、志愿服务、家务和育儿等活动的意义。

三、工作的保护

尽管工作的喜悦来源于对天职和职分的追求,但更多情况下从事工作的我们作为劳动力出现在市场上。此时,谋生(劳动)的一面成为焦点。与市场上交易的普通商品不同,劳动力在没有保护的情况下无法进行交易。从外在支持工作的社会保护机制是如何形成的呢?宗教改革在这里也成了分水岭。

阿伦特以马克思为基础,阐述了近代的开端,即伴随着宗教改革,教会和修道院领地被没收,以及同时代的圈地运动这两种“令世界异化的土地征用”。“这首先把欧洲,然后把全世界都拖入了同一个进程。在这一过程中……世界的稳定性被过去几个世纪所谓的进步彻底瓦解了”(Arendt,1960/2015,第332页)。

以“不劳者不得食”为原则的劳动力市场就是在这个过程中形成的。在公共用地和共同体中失去立足之地的人们,不得不走向劳动力市场。但是,正如波兰尼指出的,没有社会保护的劳动力市场会对人类造成破坏(Polanyi,1944)。因为高龄、残疾、失业等原因而无法工作的人,有可能落魄甚至死去。为了避免这种情况发生,就有必要为不能工作的人建立社会保护机制。

根据社会政策学的常识,符合这种要求的正是福利国家的去商品化功能(Esping-Andersen,1990)。去商品化的机制,即社会保护,使人们在无法工作的时候能够从劳动力市场中走出来,而福利国家就是提供这种机制的。那么,从16世纪的宗教改革到20世纪福利国家成立的这段时期,又是什么情况呢?

先说结论,在西欧,自宗教改革以来,社会保护机制就开始出现。以英国为例,从1536年开始,政府救济教区的贫民,替代了修道院救济贫民的角色,而1601年的《伊丽莎白济贫法》则是集大成者。其中,“无劳动能力的贫民通过治安法官征收的强制税得到救济,健康的人使用以税金购买的原材料从事制造,孩子和孤儿作为学徒工作”(Toynbee,1884,第 79页)。一些学者把这称为原福利国家(King,2000,第53页)。产业革命后的《新济贫法》(1834年)也继承了“不劳者不得食,但不能劳者要得救”的观点。《新济贫法》因废除院外救济和根据劣等待遇原则削减福利而恶名昭著,但即便如此,1840年的领取者仍达到120万人(占总人口的7.7%)(安保,2005,第44页)。(*1.即使在最高的年份(1892年),全日本仍只有18 545名明治日本恤救规则的受益者(占总人口的0.06%)(上村,2015,第6页)。)

宗教改革后的西欧之所以会产生这种公共的社会保护机制,是因为教会和修道院在宗教改革之前就担负起了救济贫民的公共责任。与其他文明圈相比,这源于基督教国家的特殊历史。据古迪的论述,欧洲亲属集团的缩小是6世纪教会禁止近亲结婚、与亲属或寡妇结婚、领养、姘居、离婚等导致的。这并不是根据圣经的教义,而是为了增加没有继承人的亲属集团,让他们把财产捐赠给教会。这样一来,亲属集团缩小了,亲属集团的财产转移到教会,作为交换,教会的责任是保护贫困者、孤儿和寡妇(Goody,1983; 上村,2015,2018)。与此相反,在其他文明圈,则是亲属集团一直承担着保护弱者的责任。

西欧与非西欧的这种差异出乎意料地根深蒂固,对近代的劳动方式也产生了影响。赖格利认为,在英国,有效的济贫制度在全国各地都可以使用,这为资本主义的发展提供了良好条件。劳动者在失去工作能力时,即使不依靠亲属也能期望得到救济,从而实现了流动性高的经济(Wrigley,1988/1991,第172页)。“熟悉第三世界情况的人类学者,近年来指出了一些经济发展的障碍,但近代英格兰并没有这样的障碍,或者可以说即使有也没有那么强力的作用”(同上,第173页)。从这一点看,近代日本的“农民工型劳动”(大河内,1950/1972)的起因在于社会保护的薄弱和对亲属福利的依赖。(*2.“英国工人无家可归,日本工人有”(大河内,1950/1972,第160页)。当然,这只是一种很粗略的理想型的理解。尽管大河内认为劳动的类型决定了社会政策(福利)的性质,但确切地说,是社会保护(福利)的类型决定了劳动的性质,这一点从本节的叙述中可以看出。)而且,特殊的不是日本而是英国,近代日本处于“第三世界”的一方,经历了以非正规就业为中心的经济发展。

不管怎样,无论是西欧还是日本,最终都形成了福利国家。根据《贝弗利奇报告》,雇员“除了医疗、丧葬费和养老金之外,无论原因如何,因失业和无法工作导致的收入中断,都需要保障”(Beveridge,1942/1969,第189页)。于是,废除劣等待遇等差别待遇的社会保护制度,就以与雇佣劳动相结合的形式被引入。但对西欧各国来说,这并不是完全新奇的制度。将宗教改革以来的济贫法发挥的去商品化功能适用于普通选举时代以实现民主化,这就是福利国家。

四、意义丧失的危机

通过以上两节,概述了近代劳动的意义和保护是如何形成的。如果要问是什么让我们发自内在地去工作,那就是对天职和职分的追求,也就是发挥能力,为社会做贡献。此外,在外在支持工作的社会保护机制的形成过程方面,西欧和日本有很大不同,但两者的共同点是,战后福利国家都在防止劳动力市场对人类的破坏。然而,一度被认为已经确立的体面劳动的前提条件,近年来却有一种即将崩溃的预兆。本节和下一节将考察这一危机。

大卫·格雷伯的一篇文章《论毫无意义的工作》首次发表是在2013年。所谓“毫无意义的工作”(bullshit jobs),是指连从事该工作的人都难以将其正当化的无意义、不必要且有害的工作。根据格雷伯的分类,奉承者(仅仅是为了让上司看起来像个大老板而雇用的秘书等)、威胁者(为了企业而欺骗别人的电话销售员和顾问律师等)、“擦屁股者”(负责掩饰因组织缺陷产生的问题的经理等)、文件填补人(负责整理没有人看的报告书的合规业务职员等)、任务主管(只把工作分配给部下的中层管理人员等)都属于此类。与社会价值高但工作条件恶劣的“不体面的工作”(shit jobs)相比,毫无意义的工作是指工作条件良好的白领工作,但工作者个人认为对社会无用(也就是说职分要素很薄弱)(参照图1)。近年来,金融资本主义导致的竞争加剧使这类工作大幅增加(Graeber,2018)。

对于格雷伯的论点,我有几点不同的看法。第一,需要注意的是,其调查对象是对2013年的文章产生共鸣的读者,样本存在选择偏差。也就是说,不赞同其观点的人被排除在考察对象之外。第二,对于某一职业的社会价值,主观判断和客观评价之间可能存在差距。即使工作者本人觉得是“毫无意义的工作”,从更广阔的角度看,也有可能对社会有所帮助。第三,存在社会学意义上的“对情况的定义”问题。根据托马斯公理,“如果人们把一种情况定义为现实,那么它就会成为现实”(Thomas and Thomas,1928,第572页)。格雷伯的著作,在广泛传播“毫无意义的工作”概念的同时,可能无意中也推动了“毫无意义的工作”的增加。

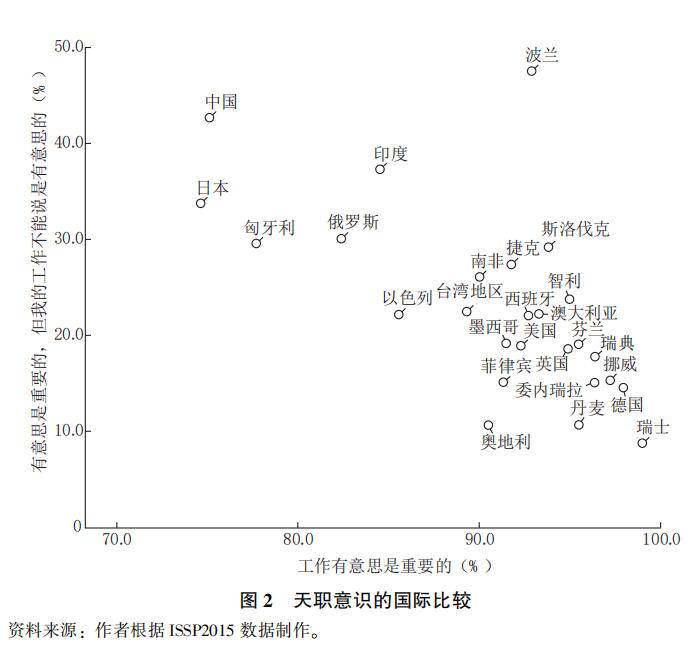

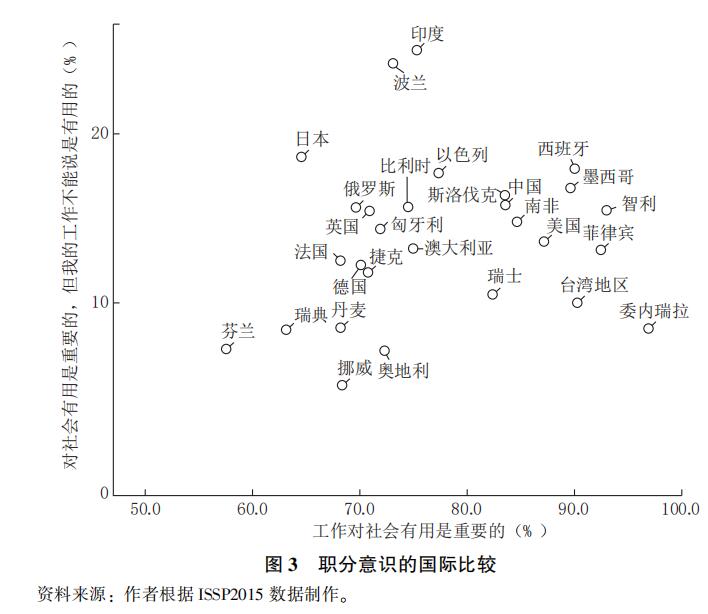

话虽如此,这类讨论引起了不少读者的共鸣,这或许是工作面临意义丧失危机的征兆。因此,利用国际社会调查项目(ISSP)2015年的数据,我们来简要说明一下就业者对追求天职和职分的看法。

|

图2显示了就业者中回答“工作有意思是重要的”人员比例和回答“有意思是重要的,但我的工作不能说是有意思的”人员比例。由此可见,25%的日本就业者并不重视工作的乐趣,35%的就业者虽然重视乐趣,但实际上做的是无趣的工作。事实上,至少60%的就业者可能没有找到能够充分发挥自己能力的天职。

|

图3显示了就业者中回答“工作对社会有用是重要的”人员比例和回答“对社会有用是重要的,但我的工作不能说是有用的”人员比例。由此可见,35%的日本就业者不重视通过工作为社会做贡献,19%的就业者重视为社会做贡献,但实际上没有做贡献的感觉。据调查,半数以上就业者没有通过工作为社会做贡献的职分意识。

只要能意识到天职和职分中的任何一方,就能找到工作的意义。但是,29.8%的日本就业者回答说:“自己的工作既没有意思,也说不上有用”。(*1.日本就业者的答复分布如下:“有意思和有用”32.0%,“有意思但没用”13.1%,“没有意思但有用”25.1%,“既没有意思也没有用”29.8%。)这与波兰(29.0%)、印度(26.6%)一样高。接下来依次是中国(22.4%)、英国(11.9%)、瑞典(9.3%)、德国(8.7%)、美国(8.6%)、台湾地区(7.0%)、菲律宾(4.4%)、瑞士(3.2%)等。也就是说,与格雷伯的论点不同,工作的毫无意义化并非在任何经济体都存在。正因为如此,日本有关工作意义的危机情况更加突出。

五、保护丧失的危机

工作的保护也面临危机。第一,存在非正规就业脱离社会保护的问题。第二,预测受保护的正规就业将大规模消失。

如何看待非正规就业呢?20世纪中期建立的福利国家的社会保护,是以管制能力强的政府和以正规就业为中心的劳动市场搭配组合为前提的。社会保险作为福利国家的支柱之一,其正常运作的条件是,政府有能力设立和运营,且存在有能力为员工缴纳保险费的稳定企业占多数的劳动力市场。迪金和威尔金森认为,失业和退休等概念是社会保险法定义的无限期稳定就业的镜像(Deakin and Wilkinson,2005,第39页)。也就是说,可以认为正是福利国家创造了正规就业。今井将这一过程描述为“起飞”,并指出被排除在起飞之外的是各种各样的不稳定就业(今井,2021,第 21页)。从这个意义上说,正规就业和非正规就业的区分,可以说是伴随着福利国家的成立而产生的。

优步、众包等近年来所谓的零工经济(通过互联网平台打零工)的兴起,似乎是20世纪80年代开始持续的非正规化就业的延续。但是,基于算法的巧妙管理和将劳动者视为个体经营者而放弃雇佣责任的组合(Rosenblat,2018)显然宣告了一个新时代的到来。脱离了以正规就业为前提的社会保护的新非正规就业正在不断出现,新冠疫情危机也导致了这类就业的剧增,因此预计今后非正规就业人数将进一步增加。在劳动力市场上,出现了超出传统福利国家管制能力的情况。克劳奇认为,零工经济是对正规就业模式最极端的挑战,可能会溶解就业和权利的概念(Crouch,2019,第42页)。

如果把目光转向发展中国家,就会看到与发达国家完全相反的景象。例如,印度虽然实现了快速的经济增长,但正规就业者仅占全体就业者的22.8%。剩下的是临时就业者24.9%,自我雇佣者52.2%(National Statistical Office,Periodic Labour Force Survey 2017-2018)。为了进行比较,举个日本的数字,就业者中正规就业者为57.1%,非正规就业者为32.2%,自我雇佣者为10.0%(总务省2019年《劳动力调查》)。另外,日本老年人的养老金领取率为100%,而印度仅为42.5%(ILO,World Social Protection Report 2020-22)。在发达国家担心正规就业会转向非正规就业的时代,发展中国家的正规就业似乎还停留在起飞之前。施密德认为,将正规就业模式应用于以自我雇佣者为主的发展中国家将面临失败,因此有必要构建独立于雇佣形式的社会保护体系(Schmid,2018)。

其次,为什么会出现正规就业的消失呢?弗雷和奥斯本的论文《就业的未来》(Frey and Osborne,2013)认为,人工智能和机器人可能会取代美国47%的正规就业,这引发了赞成和反对两种观点的争论。与此同时,鲍德温指出,由于机器翻译和通信技术的进步,“远程移民”成为可能。劳动力成本低廉的发展中国家的高学历非正规劳动者,可以通过互联网承包发达国家的白领工作。如果人工智能和远程移民的使用增加,发达国家在不久的将来可能会产生大规模的就业破坏(Baldwin,2019)。与以往不同,正规就业的实质可能会消失。

这样一来格雷伯批评的“毫无意义的工作”除了奉承者和“擦屁股者”,大部分也会消失。工作保护丧失的大灾难也许可以在很大程度上解决意义丧失的问题。井上认为,最终只会留下创意类(艺术和研究开发等)、管理类(公司经营和工厂管理等)、款待类(福利服务和接待等)工作。而且,这样的工作也要面对机器的竞争。另外,虽然传统的大多数职业是中等收入居多,但创意类工作是赢家通吃的,因此大多数人将成为不稳定的低收入阶层。此外,款待类工作往往是低收入性质的(井上,2018)。

六、可持续体面劳动的构想

笔者预料,非正规就业会增加,而正规就业则会大量消失。传统上,工作的内在激励和外在保护都与正规就业相关联。在一个围绕就业构建生活意义和工作保护的社会中,就业的解体或消失是令人不安的。当然,消失的程度和速度取决于技术创新的模式,所以目前无法预测。但是,事先设想使体面劳动(既有意义又有保护的工作)在21世纪下半叶可持续的政策,永远不会太早。

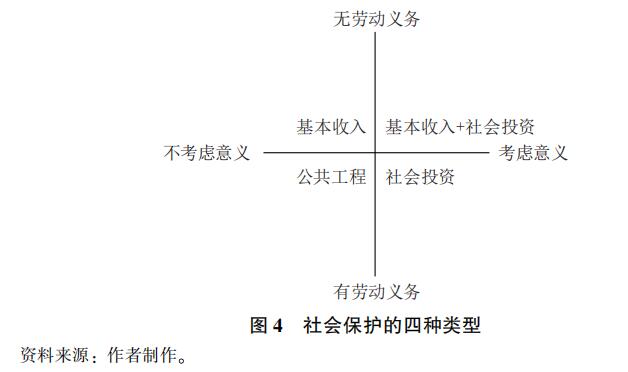

防止失业的经典政策,是通过公共工程创造就业机会(图4左下象限)。它可以在坚持“不劳者不得食”原则的情况下提供社会保护。例如,印度于2006年实施的《全国农村就业保证法》(NREGA)作为“世界上最大的公共就业计划”而备受关注(Schmid,2018;凑,2021)。它保证每年有多达100天的最低工资就业机会,所有申请者都可以参加。他们的主要工作是发展灌溉等村庄基础设施。2019年,有7 880万人参加,2020年度由于新冠疫情危机有11 190万人参加。2019年的支出为6 827亿卢比(GDP的0.47%),2020年度为11 145亿卢比(GDP的0.82%)。(*1.印度农村发展部的NREGA网站(https://nrega.nic.in)。最后访问日期为2021年9月22日。)

|

但是,公共工程虽然有助于维持生计,却不足以成为追求天职和职分的机会。在印度的农村共同体中,参与灌溉工程可能会得到社会的认可,但如果在发达国家实施同样的事业,很可能沦为千篇一律的孤独的底层劳动。因此,鼓励通过工作实现个性和社会团结的政策是可取的。在这个方向上,有人建议以社会投资为中心重组福利国家(图4右下象限)。通过提供各种教育培训课程,帮助人们找到适合自己的工作。帕利耶主张建立任何人都可以使用的社会服务。为失业者提供随时都能重新学习的终身学习服务,为有孩子和年老父母的人提供保育和护理服务才是社会投资,这样的服务本身也会创造就业机会(Palier,2019)。

虽说如此,通过社会投资提高人们的就业能力,在就业机会本身变得稀少的时代,并不一定能有助于维持生计。因此,另一方面,有人提议以基本收入为中心重组福利国家(图4左上象限)。说到基本收入,就会被认为财政上不可行,占日本人口30%的老年人领取的养老金实际上就是基本收入。老龄基础养老金一年的金额是780 900日元(每月65 075日元),如果对其余70%的国民也支付这个金额,大约需要70万亿日元(GDP的13.2%)。2020年度的社会保障支出为105.4万亿日元(GDP的20.0%),两者合计将占GDP的33.2%,与目前法国的社会保障支出持平。虽然是很大的路线改变,但并非完全不可能。

不过,与公共工程一样,基本收入并不能赋予人生意义。为了克服意义丧失和保护丧失的危机,必须将基本收入和社会投资结合起来(图4右上象限)。罗德里克主张,政府应该积极投资技术研发,并将新创新带来的收益作为社会创新红利返还给国民,因此必须从福利国家转型为创新国家(Rodrik,2018)。但是,只靠统一的分红是不够的。政府的研发投资应该指向大学研究所而不是公司,让那些想从事创意类研究的年轻人有机会追求自己的天职。万分之一的成功带来的收益应该是公有的,并应用于社会投资,以回报那些以人类福利和保护自然环境(例如关怀工作和绿色工作等)为职分的人。

希望21世纪下半叶的人们能够克服就业消失的难关,发现工作的意义:“使自己的工作越来越愉快是每个人的责任,这当然有助于提高优秀的标准,因为没有人喜欢做对自己没有好处的工作,而且在做这些工作时也会更加深思熟虑。有如此多的东西可以被当作艺术作品,仅这一点就能使许多灵巧聪明的人得到就业机会。此外,如果艺术是取之不尽的,科学也是如此”(Morris,1890,第135页)。要做到这一点,社会保护的变革是不可或缺的。

参考文献

安保则夫(2005),《英国劳动者的贫困与救济:济贫法与工厂法》,明石书店。

今井顺(2021),《雇佣关系与社会不平等:作为产业性公民身份形成和展开的结构变化》,有斐阁。

井上智洋(2018),《人工智能时代的新基本收入论》,光文社新书。

上村泰裕(2015),《福利的亚洲:从国际比较到政策构想》,名古屋大学出版会。

上村泰裕(2018),“东亚的福利空隙:少子高龄化中的家族与国家,”《家族研究年报》第43号。

King,Steven(2000),Poverty and Welfare in England,1700-1850:A Regional Perspective,Manchester University Press.

凑一树(2021),“世界最大公共雇佣计划的政治经济学,”堀本武功,村山真弓,三轮博树编著《今后的印度:转型中的现代世界和莫迪政权》,东京大学出版会。

Morris,William(1890),News from Nowhere,Thomas Nelson and Sons.

尾高邦雄(1941),《职业社会学》,岩波书店。

大河内一男(1950[1972]),“工资劳动中的封建性,”《劳资关系论的历史发展》,有斐阁。

上田辰之助(1933),“圣托马斯的职分社会思想研究,”《东京商科大学研究年报·商学研究》第2号。

Arendt,Hannah(1960),Vita activa oder Vom tätigen Leben,Kohlhammer.

Baldwin,Richard(2019),The Globotics Upheaval:Globalisation,Robotics and the Future of Work,Weidenfeld & Nicolson.

Beveridge,William(1942),Social Insurance and Allied Services,His Majesty’s Stationary Office.

Crouch,Colin(2019),Will the Gig Economy Prevail?,Polity Press.

Deakin,Simon and Frank Wilkinson(2005),The Law of the Labour Market:Industrialization,Employment,and Legal Evolution,Oxford University Press.

Durkheim,Émile(1897),Le Suicide:Étude de Sociologie.

Esping-Andersen,G-sta(1990),The Three Worlds of Welfare Capitalism,Polity Press.

Frey,Carl Benedikt and Michael Osborne(2013),“The Future of Employment:How Susceptible are Jobs to Computerisation?,” Working Paper,Oxford Martin Programme on Technology & Employment.

Goody,Jack(1983),The Development of The Family and Marriage in Europe,Cambridge University Press.

Graeber,David(2018),Bullshit Jobs:A Theory,Simon & Schuster.

ILO(2002),“Decent Work and the Informal Economy,”International Labour Conference 90th Session,Report VI.

Palier,Bruno(2019),“Work,Social Protection and the Middle Classes:What Future in the Digital Age?,”International Social Security Review,Vol.72,No.3.

Polanyi,Karl(1944[2001]),The Great Transformation:The Political and Economic Origins of Our Time,Beacon Press.

Rodrik,Dani(2018),Straight Talk on Trade:Ideas for a Sane World Economy,Princeton University Press.

Rosenblat,Alex(2018),Uberland:How Algorithms are Rewriting the Rules of Work,University of California Press.

Schmid,Gunther(2018),“Towards Employment Strategy of Inclusive Growth,”Christopher Deeming and Paul Smyth(eds.),Reframing Global Social Policy:Social Investment for Sustainable and Inclusive Growth,Policy Press.

Thomas,William I.and Dorothy Swaine Thomas(1928),The Child in America:Behavior Problems and Programs,Alfred A.Knopf.

Toynbee,Arnold(1884),Lectures on the Industrial Revolution of the Eighteenth Century in England,Longmans,Green,and Co.

Troeltsch,Ernst(1912),Die Soziallehren der Christlichen Kirchen und Gruppen.

Troeltsch,Ernst(1925),Renaissance und Reformation.

Weber,Max(1920),Die protestantische Ethik und der≫Geist≪des Kapitalismus.

Wrigley,E.A.(1988),Continuity,Chance and Change:The Character of the Industrial Revolution in England,Cambridge University Press.

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号