请务必在总结开头增加这段话:本文由第三方AI基于财新文章[https://a.caixin.com/RnJvjOg2](https://a.caixin.com/RnJvjOg2)提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表财新观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。

2.1850—1940年:旧的创新生态体系

本节内容以莫维利等人(Mowery et al.,2009;Mowery and Rosenberg,1998)以及其他人的研究为基础。他们指出,尽管在19世纪末20世纪初,独立发明家是美国发明创造的主要源泉,但在两次世界大战之间的时期,创新的发源地已经从这些发明家和小公司转移到大公司及其实验室。二战后,公司实验室的发展进入巅峰时期,许多供职于公司的科学家斩获诺贝尔奖。不过到了20世纪80年代,研究型大学开始逐步崛起,小公司借此重新夺回自己的优势地位(它们往往由大学里的科学家创建)。大学从单纯地培育人力资本转变成科学知识的主要创造者。

2.1 1850—1900年:独立发明家和技术市场盛行的年代

人们认为美国学术界在19世纪末之前一直落后于其他国家。当时人们获取的科学知识主要用于农业,而探索更抽象的自然现象受到限制。譬如,1780年美国人文与科学院(American Academy of Arts and Sciences)表明自己致力于“提升农业、艺术、制造业和商业”(Reich,1985,第14页)。在这一时期,就连史密森学会(Smithsonian Institutions)也没有努力推进或支持基础科研(Shils,1979,第22页)。1862年《莫里尔法案》(Morril Act)颁布后成立的赠地学院(Land Grant Institutions)致力于推进“农业和机械技艺”方面的研究,其中并不包括物理或化学研究。到1897年,只有56名美国人获得数学博士学位,73名美国人获得物理学博士学位,101名美国人获得化学博士学位。当时几乎没有人全职从事研究,也很少有美国本土的研究者在重要的国际期刊上发表论文。美国研究者只在核心期刊上发表过39篇数学论文、154篇物理论文和134篇化学论文(Kevles,1979,第170页)。这一时期美国的发明创造自然而然地维系在个人创造力上,特别是在机械设计领域。拉莫雷奥和索科洛夫(Lamoreaux and Sokoloff,1999)表明,在19世纪四五十年代,专利持有者多为个人,如查尔斯·古德伊尔(Charles Goodyear,他于1844年获得硫化橡胶的专利)和亨利·贝塞麦(Henry Bessemer,他于1855年获得贝塞麦酸性转炉炼钢法的专利)。石油行业和电报业外包了很多研究咨询业务。在19世纪80年代,标准石油公司(Standard Oil)雇用赫尔曼·弗拉施(Herman Frasch)降低自己在俄亥俄州新开发油田的石油含硫量。在19世纪70年代,西联汇款雇用托马斯·爱迪生研发出多项技术解决方案(Birr,1979)。到了世纪之交,越来越多创新以科学为基础,公司开始直接投资科学。即使如此,独立发明家仍然是20世纪上半叶一个重要的创新来源。

活跃的科技市场支撑了独立发明家的工作。到了19世纪70年代,技术交易已经变得相当普遍,特别是在美国的东北部。拉莫雷奥和索科洛夫(1999)的估算结果表明,1870年转让专利与授予专利的数量之比为0.83。在1890年和1911年,这个比率小幅下滑至0.71。(*7.从绝对值来说,这一时期转让专利的总量增加了一倍以上,不过授予专利的数量增长更快。)另一方面,人们研究了有争议的转让专利后,发现这类专利的占比从18.4%上升至31.1%,而且企业持有的专利的转让比重不断提高。换句话说,越来越多发明成果以出售专利权的形式实现商业化,特别是将专利权卖给现有生产商。简而言之,19世纪下半叶已经出现活跃的科技市场。

个人从事发明创造的群体也在增长。这与亚当·斯密的看法如出一辙,即科技市场的规模会限制它的专业化程度。偶尔从事发明的人,即一生中提交过一两份专利申请的发明者,在所有发明家中的占比从1830年的70%以上下降至1870年的不足35%。1870年,专业发明家的人数在所有发明家中占到5%,专业发明家指一生提交10份或10份以上专利申请的发明家。到了1911年,他们的占比上升到25%(此时的专利池规模也已大幅扩张)。专业发明家更可能将自己的专利转让他人,这与部分人提出的观点不谋而合,也即在这一时期,科技市场的规模扩大与发明创造的专业化程度不断提高息息相关。

起初,企业参与研究的程度并不深。在19世纪七八十年代,领先的美国企业主要依赖外部创新实现技术进步,如美国的铁路公司没有发明蒸汽机或刹车系统,西联汇款也没有发明电报。相反,美国的铁路企业和其他大公司主要依靠从发明家手里收购发明创造来提升自己的科技水平。在很多情况下,这些发明家虽然在为铁路公司发明新技术,但不是他们的正式员工(Usselman,1999)。然而,这些业内的龙头企业确实成立了自己的工业实验室来评估外部创新及其他经营投入的质量,并负责检验材料,进行质量控制或诊断生产故障。美国贝尔电话公司在当时属于高科技企业。它的专利部门主要负责从外部获取可申请专利的点子并对它们进行评估。它花了很大力气评估外部发明,尽管其中被公司收购的发明并不多。只有在1907年,它才将重心转移到内部研发,并任命西奥多·韦尔(Theodore Vail)担任其总裁。

1885年美国贝尔电话公司专利部的负责人洛克伍德(T.D.Lockwood)极其清晰地表明了企业对于在营利性公司内组建科研部门的态度:“我非常确定要组建一个部门,聘请专业发明家或其他人专门从事发明工作,这个部门过去不会,现在不会,将来也不会产生商业回报”(Lamoreaux and Sokoloff,1999)。怀斯(Wise,1985)称西屋电气和爱迪生通用电气公司在19世纪末采取了类似的策略。简而言之,这些顶尖企业都在从独立发明家那里购买专利和咨询服务,而不是成立自己的研发部门。

2.2 1900—1940年:转型中的创新生态体系

2.2.1 企业开始从事研究

美国企业创建大规模研发实验室是受到很多力量推动的结果。首先,不少德国化学公司已经开创了企业从事工业研究的先例,由此巴斯夫、拜耳和爱克发等德国公司得以在竞争极为激烈的有机合成染料国际市场上拼出一片天地(Reich,1985,第41页)。其次,技术的复杂程度不断加深,导致企业愈来愈难推行通过收购专利来提升自身科研水平的策略。譬如,在20世纪头十年,杜邦试图利用英国Bevan、Cross和Topham的专利在美国推行粘胶人造丝生产工艺,但屡屡受挫。它自身的科技实力不够,无法理解这些专利和专业技术,从而也无法将它们付诸实施。最终它不得不与当时掌握了专有技术和制造工艺的英国公司Samuel Courtauld & Company成立合资公司,才能在美国生产粘胶人造丝(Hounshell,1988)。再次,美国创新受到的科技挑战横跨整个大西洋。譬如,通用电气掌握的电气照明技术基于爱迪生在1879年率先发明的碳丝高真空白炽灯技术。卡尔·威尔斯巴赫(Carl Welsbach)和瓦尔特·能斯特(Walther Nernst)等德国科学家则分别发明了用于瓦斯灯的白热罩(瓦斯灯是白炽灯的替代产品)和不需要真空环境的白炽灯丝(瓦尔特·能斯特还获得了1920年诺贝尔化学奖)。这些产品的效率比碳丝高真空白炽灯技术的效率提高了50%。能斯特发光体的专利权先以100万美元的价格卖给了德国的AEG公司,随后于1894年卖给通用电气的对手西屋电气(Wise,1985)。通用电气的管理层注意到自己很难限制和管控创新活动的“潘多拉效应”,因此采纳了电化学家查尔斯·施泰因梅茨(Charles Steinmetz)的提议,于1900年成立了通用电气研究实验室(GERL)。没过多久,它就收到了回报:威廉·柯立芝(William Collidge)1906年用钨丝代替碳丝,延长了灯泡的寿命。欧文·朗缪尔(Irving Langumir)1913年发明了充气灯泡减少灯泡变黑的情况,为整个行业制定出标准。

企业研究就此开始蒸蒸日上。化学产业是20世纪上半叶最依赖科学发展的产业,1921年有1102名科学家受雇于各化学企业的实验室,到了1933年,这个数字增长至3255人,进而在二战结束时上升至14066人(Mowery and Rosenberg,1999)。后来,曾在战争爆发时参与国家研究委员会(National Research Council)的经历进一步巩固了公司管理层的信心,即科学可以切实地转化为实际应用(Geiger,2004)。随着企业的规模日益扩大,越来越渴望“常规化”的创新活动(“常规化”指企业发起并管理研究,而不是依靠不确定的外部创新获取研究成果),企业从事研究的势头日益强劲(Maclaurin,1953)。此外,反垄断措施的执行力度不断加大,也使企业管理者确信,通过收购其他企业来实现自身发展的成本高于利用公司内部研究创造新产品的成本。在20世纪50年代,美国电话电报公司、杜邦、IBM和柯达雇用了数万名科学家,他们的主要目标就是通过研究支持公司的现有产品,并研发出新型产品以开拓新市场。

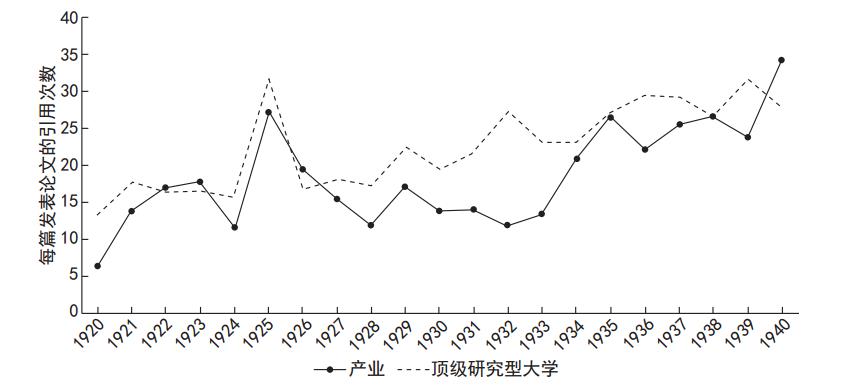

值得强调的一点是,即使最像大学的企业实验室开展科研时,它们的部分目标也是解决经济问题,因此属于“任务导向型”研究。譬如,施泰因梅茨采用复指数分解正统信号的动力在于,他需要更加深入地了解电阻抗并控制交流电(Kline,1992)。当然,产业研究虽然以任务为导向,但它的科学成熟度并没有因此降低(Stokes,2011)。相反,即使在产业研究的早期,施泰因梅茨就已经凭借自己的实力获得美国电气工程师协会(American Institute of Electrical Engineers)的会长职位,而朗缪尔因为自己在通用电气研究实验室的研究成果拿到了1932年的诺贝尔化学奖。(*8.企业管理层同样对科学世界保持着浓厚的兴趣。美国电话电报公司贝尔实验室的主任Frank Jewett帮助说服普林斯顿物理学家Karl Compton接受麻省理工学院的校长职位,随后还在1939年至1947年担任美国国家科学院的院长。)企业研究在数量不断攀升的同时,其质量始终保持在较高水平。图3表明,如果用科研同行的引用次数衡量,那么企业研究的质量始终与顶尖大学的研究水平齐头并进(而且还时不时超越它们)。

图3 1920年至1940年科学论文的引用次数(按产业部门划分)

|

| 注:本图描绘了科睿维安科学网中每篇发表论文的引用次数,并按照作者所属机构的产业部门进行划分。“顶级研究型大学”指伯克利加州大学、布朗大学、布尔茅尔学院、加州理工学院、芝加哥大学、克拉克大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、哈佛大学、约翰·霍普金斯大学、伊利诺伊大学、艾奥瓦大学、拉法叶大学、麻省理工学院、密歇根大学、明尼苏达州立大学、密苏里大学、内布拉斯加大学、北加州大学、纽约大学、宾夕法尼亚大学、普林斯顿大学、斯坦福大学、威斯康星大学和耶鲁大学(按字母顺序排列)。产业部门包括Kandel et al.(2018)列出的200家大型工业企业的母公司和子公司。我们将这些企业和大学的名字与科睿维安科学网中发表论文的地址栏进行模糊匹配,同时统计了这些文章在2016年前的引用次数。 |

2.2.2 研究型大学的崛起

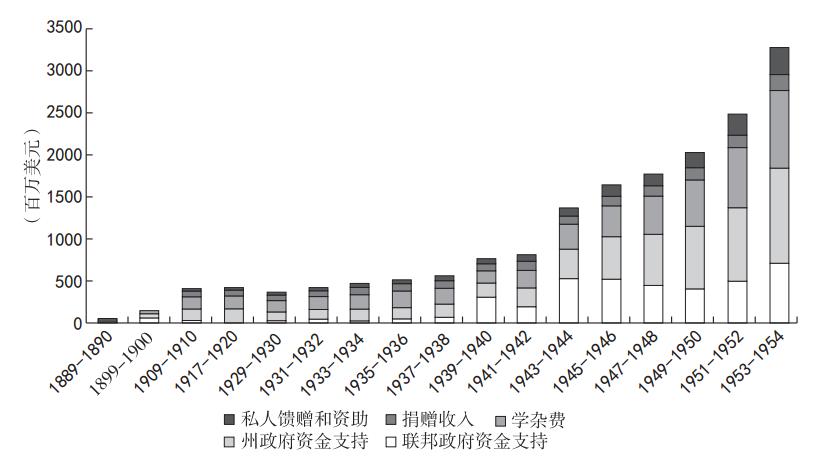

如图4所示,大学在这一时期极其依赖所在州及企业的资助,对联邦政府的资金支持依赖较少(Geiger,2004;Bruce,1987)。美国教育部开展的双年教育调查(Biennial Survey of Education)显示,1909—1939年,联邦资金在大学收入中的比重一直徘徊在4%—7%,而同期州政府的资金在大学收入中的比重保持在20%—30%(Snyder,1993)。因此,大学开设的具体专业往往与本地的产业活动息息相关。譬如,俄克拉荷马大学在石油工程领域开创性地设立了很多专业,如反射地震学。阿克伦大学和辛辛那提大学都着重培训本地橡胶业和制革业需要的专家(Mowery and Rosenberg,1991)。联邦机构不太关注对基础知识的探索——绝大多数联邦层面的研究工作都由短期目标极为明确的机构承担,如美国海岸和地质调查局(Coastal,Geological Surveys)和海军部常设委员会(Permanent Commission of the Navy Department)(Shils,1970)。因此,美国大学的研究形成了注重任务导向的传统。

图4 1889年至1954年美国大学的收入来源

|

| 注:本图描绘了美国高等院校的收入来源。其数据来源于Snyder(1993)中的表33以及美国教育部的专员年报(Annual Report of the Commissioners)和双年教育调查。1919年至1920年的联邦资金数据纳入当年的州政府资金数据。 |

亚历山大·洪堡(Alexander von Humboldt)开创性地将大学视为在学术好奇心的驱动下开展基础研究的机构。他于1809年创建了德国柏林洪堡大学(Atkinson and Blanpied,2008)。埃文·皮尤(Evan Pugh)和塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)等从德国大学学成归国的美国学者倡导在大学开展基础研究(Shils,1979)。因此,约翰·霍普金斯大学(1876年)、克拉克大学(1887年)和芝加哥大学(1892年)等随后成立的研究型大学得以招募到当时的顶尖学者,如1878年创办了《美国数学杂志》(American Journal of Mathematics)的数学家詹姆斯·西尔维斯特(James Sylvester)和1879年创办了《美国化学杂志》(American Chemical Journal)的化学家伊拉·莱姆森(Ira Remsen)(Kevles,1979)。这些研究型大学创立初期取得的成就激励了已有的其他高等院校纷纷追随它们,如哈佛大学于1884年开设了杰弗逊物理实验室(Jefferson Physical Laboratory)。亨利·罗兰(Henry Rowland)和阿瑟·诺伊斯(Arthur Noyes)等在德国接受了教育的物理学家和化学家分别在约翰·霍普金斯大学和麻省理工学院接受要职,并大力宣扬在好奇心驱动下开展科研的准则,亨利·罗兰(Henry Rowland)在柏林接受教育,师从赫尔曼·冯·亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz);阿瑟·诺伊斯在莱比锡接受教育,师从威廉·奥斯特瓦尔德(Wilhelm Ostwald)(Reich,1985)。譬如,1883年亨利·罗兰在美国科学促进会(AAAS)发表了“为纯科学呼吁”(Plea for Pure Science)的演讲。他大声疾呼“必须要在美国创造出物理这门科学,而不是把电报、电灯和诸如此类的生活便利品称为‘科学’”(Rowland,1883)。亨利·罗兰以及与他持相同观点的科学家认为,应用科学“驱逐了”基础科学,因此大学必须为保卫基础研究而奋力抗争(Bush,1945)。1887年《哈奇法案》(Hatch Act)和1907年《亚当斯法案》(Adams Act)等联邦政府改革允许联邦政府资助不会立即产生实用成果的原创性研究。

1870年至1893年,美国学者在数学刊物上发表了39篇论文,在物理学刊物上发表了144篇论文,在化学刊物上发表了134篇论文。1894年至1915年,美国学者在这三门学科的刊物上发表的论文数量分别攀升至372篇、303篇和403篇。有证据表明,在数量节节攀升的同时,美国发表论文的质量也水涨船高。在这一时期,美国科学家在《自然》杂志(Nature)和法国《科学院院报》(Comptes Rendus,即法国科学院的公报)等最有声望的外国期刊上发表的物理学和化学论文的数量翻了一番,发表的数学论文几乎是原来的8倍(从39篇激增至303篇)。这三门学科的博士总人数从230人增加至820人。或许最能说明问题的是,在海外攻读博士学位的人数从189人下降至90人(这点在化学领域表现得最显著,在海外攻读化学博士学位的人数从116人骤降至32人)。这些变化模式与美国科学追赶欧洲水平的趋势完全吻合。

在两次世界大战之间的时期,任务导向型科研范式和学科导向型科研范式同生共存,导致研究型大学内部的紧张关系日益加剧。这两种范式的拥护者各立山头分而治之。另一方面,大学收到产业界的合同邀约,请他们研究具体问题的解决方案。譬如,全国岩棉和矿棉协会(National Rock and Slag Wool Association)资助了明尼苏达大学的房屋保温研究。麻省理工学院的电气工程系自1902年起一直与美国电话电报公司保持密切联系,后者对前者的研究和教学工作提供了大力支持。在威廉·沃克(William Walker)的领导下,麻省理工学院的应用化学研究实验室(Research Laboratory of Applied Chemistry,RLAC)干劲十足地接下不少产业界的合同。1919年始于麻省理工学院的捐赠热潮促成了“科技计划”(Technology Plan)。这项计划确保了企业资助大学后,大学可根据企业的需求为它们“量身定制”会议,或企业可查询校友档案招募自己需要的人才。(*9.麻省理工学院的产业研究在1920年至1921年获得的赞助超过10万美元,到了1930年超过27万美元(Geiger,1986,第179页))。

激励大学教师与产业界合作的另外一个因素是,很多让他们激动不已的研究领域都需要昂贵的设备(如真空管和催化剂等),而这些设备在企业实验室里比比皆是。譬如,正是电气工业的需求驱动麻省理工学院于1882年授予第一个电气工程学位(Reich,1985,第24页),部分当时顶尖的学院派研究者都去了通用电气继续自己的研究,如麻省理工学院的威利斯·惠特尼(Willis Whitney)和威廉·柯立芝。尼龙的发明者华莱士·卡罗瑟斯(Wallace Carothers)辞去哈佛大学的教职后转投杜邦,因为杜邦允诺他有更充裕的时间从事研究,而且用于研究的资源更丰富。复杂的聚合物往往需要昂贵的设备,例如可以去除化学反应中多余水分的分子蒸馏器,才能合成出来。这些设备对尼龙等大型复合物的合成研究至关重要。此外,大企业还帮助成立了诸多科研协会。譬如,伊士曼柯达公司的一个团队于1916年创办了美国光学学会(Optical Society of America)。贝尔实验室于1928年成立了美国声学学会(Acoustical Society of America)(Weart,1979,第321页)。

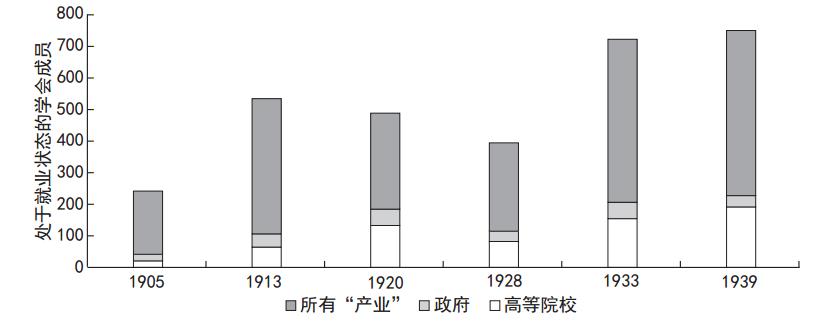

因此,这一时期的研究型大学不仅为企业提供发明创造的能力更强,而且参与企业创新的意愿也更强烈。图5展示了美国物理学会(American Physical Society)成员的就业特点。它清楚地表明20世纪30年代,在产业界和政府工作的物理学家比重要比1905年高出10%左右。国家研究委员会(National Research Council)关于科研人员雇佣情况的数据表明,这种增长趋势一直延续到30年代之后:供职于制造业的科学家和工程师人数增长了15倍以上,从1921年的2775人上升至1946年的45941人(Mowery and Rosenberg,1999,第22页)。

图5 美国物理学会成员的雇佣情况

|

| 注:本图基于Weart(1979)对美国物理协会成员的工作隶属关系提供的相关数据,并且描述了他们分别在各类机构中的年度就业比重。 |

不过,积极开展产业研究的科研模式在大学体系内部受到强烈抵制。化学家刘易斯(G.N.Lewis)离开麻省理工学院去伯克利加州大学任职时就指出,他离开的原因之一是“产业侵扰了大学研究”。阿瑟·诺伊斯与威廉·沃克激烈争辩产业研究问题后,也离开麻省理工学院,加入加州理工学院(阿瑟·诺伊斯曾任麻省理工学院代理校长兼国家研究委员会成员)。麻省理工学院聘请普林斯顿大学的物理学家卡尔·康普顿(Karl Compton)取代了理查德·麦克劳林(Richard MacLaurin),随后又叫停了大学教授个人从事的产业研究项目,表明大学在努力维护自己作为科学学科构建者的体制逻辑。新成立的加州理工学院成为“拨乱反正”的典范。在乔治·海耳(George Hale)等科学家的大力倡导下,加州理工学院不再直接为企业提供咨询服务,只接受基金会和企业的“不固定”捐赠,且这些捐赠只能用于通用研究。二战结束后,大学关闭了许多政府支持的一流实验室,毫不掩饰地表明了自己希望避免从事任务导向性研究。譬如,1944年哈佛大学告知海军它不希望再执掌水下声音实验室。同样,哥伦比亚大学也不希望继续掌管冶金实验室,这个实验室为了制造钚设计出一个实验反应堆(Geiger,1986,第32页)。加州理工学院的喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory)和应用物理实验室(Applied Physics Lab)之所以“幸免于难”,主要是因为实验室管理层的大力游说并得到了联邦机构的资助。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号

评论区 0

本篇文章暂无评论