3.数据和样本

本研究的数据主要来源于Trucost和FactSet。前者提供了企业每年的碳排放和其他温室气体排放的信息,后者汇总了企业的股票收益和资产负债表数据。我们使用国际证券识别编号体系(ISIN)来匹配两个数据源的数据。在某些情况下,ISIN无法获得,因此难以实现完美匹配,则基于企业名称进行数据匹配。*4分别对FactSet和Trucost中的公司名称进行标准化处理,选择标准化后公司名称相似的企业进行配对。当某企业拥有多个子公司时,则通过地址进行匹配。最终,在Trucost的16 222家企业中,有77个国家的14 468家企业完成了数据匹配。在无法匹配的企业中,超过三分之二没有上市,其余的企业通常规模较小,且在Factset中没有相应的数据。数据缺失最多的三个国家是中国、日本和美国。本研究样本涵盖了超过98%有排放数据的上市公司(按照市值计算),占Factset中所有上市公司市值的80%~85%。由于Trucost对不同行业的企业进行了统一的抽样处理,本研究样本可以得到Factset数据库中按照市值加权的碳排放近似值。本研究补充了大量国家层面的数据,包括由世界银行和德国观察(German Watch)提供的全球气候政策指数和气候风险指数(CRI),以及摩根士丹利的MSCI全球指数等变量。

3.1企业碳排放数据

Trucost EDX企业排放数据库遵循《温室气体议定书》*5.https://ghgprotocol.org.中的企业排放测算方法。该议定书制定了企业排放测量标准,并区分了三种不同的排放口径:排放范围1,即企业拥有或控制一年以上的机构的直接排放,包括生产环节使用化石能源的所有排放;排放范围2,即企业外购能源(热力、蒸汽、电力)的生产过程中的排放;排放范围3,即由企业经营和产品导致的排放,但排放源是那些不属于企业所有或控制的资源,包括原材料生产、产品使用、废弃物处理和外包活动产生的排放。《温室气体议定书》就如何界定和计算排放范围3提供了详细指导。对于购买的商品和服务,这一过程包括投入品或活动数据的计量、通过排放因子(emission factors)将活动数据转变为排放数据等。在Trucost数据库中,范围3的排放数据由投入产出模型计算得到,其中包含了某个产业对其他各产业的支出比例。该模型还可以扩展到包含产业层面的排放因子,从而可以根据企业从各产业购买投入品的支出得到范围3的排放量估计值(详见Trucost,2019)。*6.企业也可以估计并越来越多地披露使用上游产品导致的排放范围3,目前正有越来越多的企业披露。Trucost最近刚刚开始收集这些数据。由于数据时间跨度太短,因此本研究没有使用这些数据。

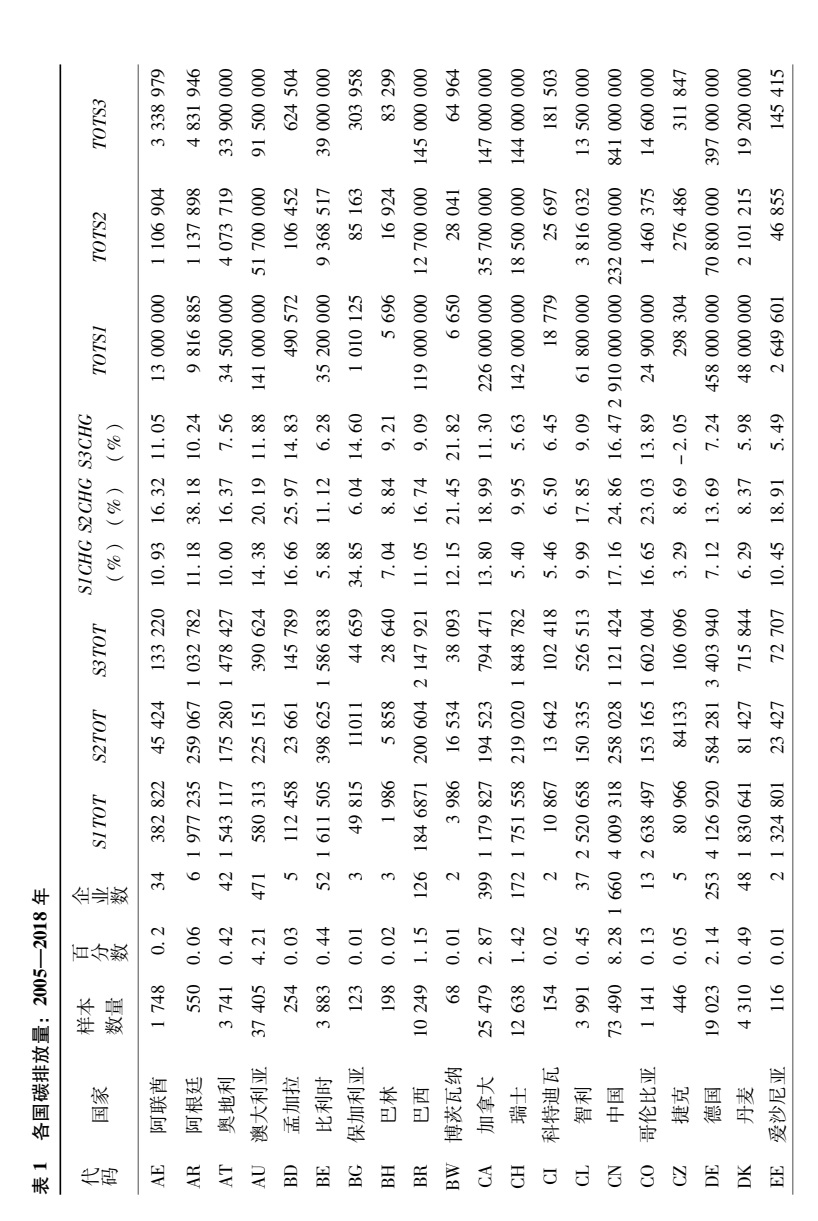

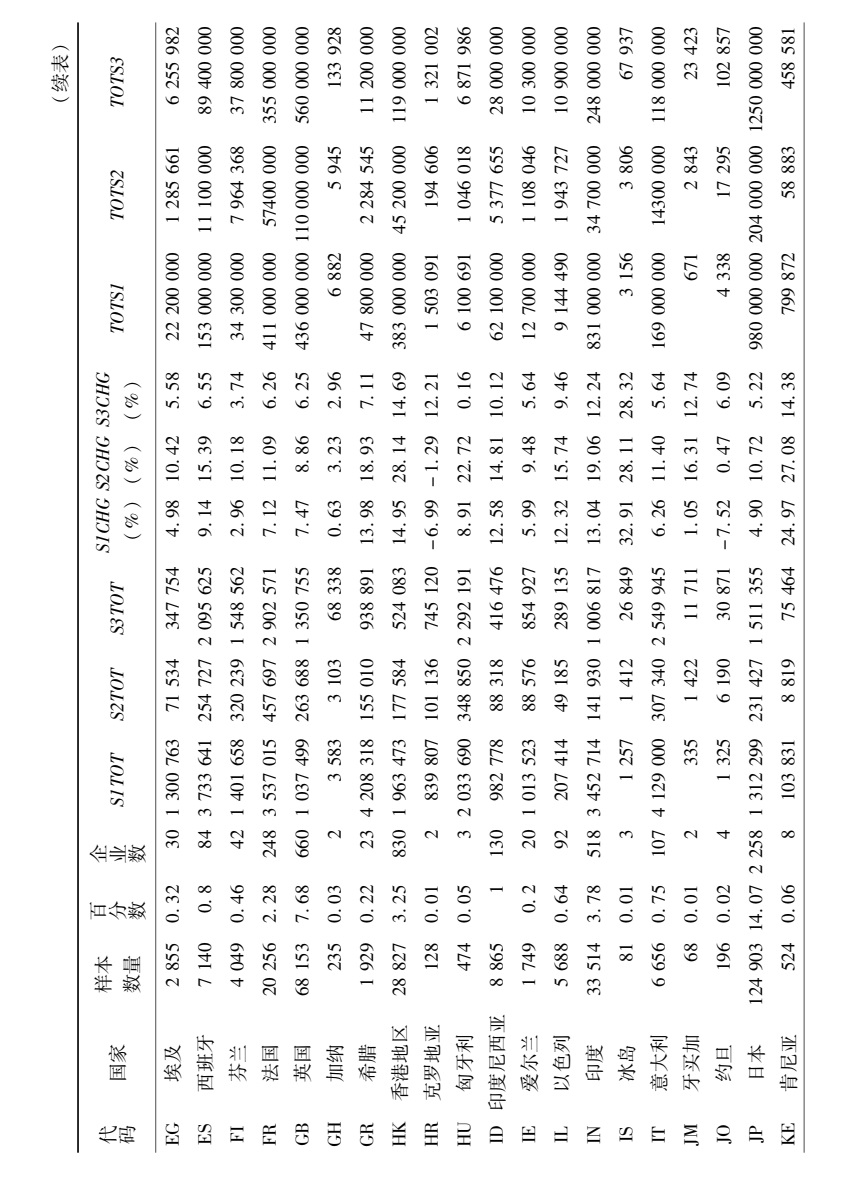

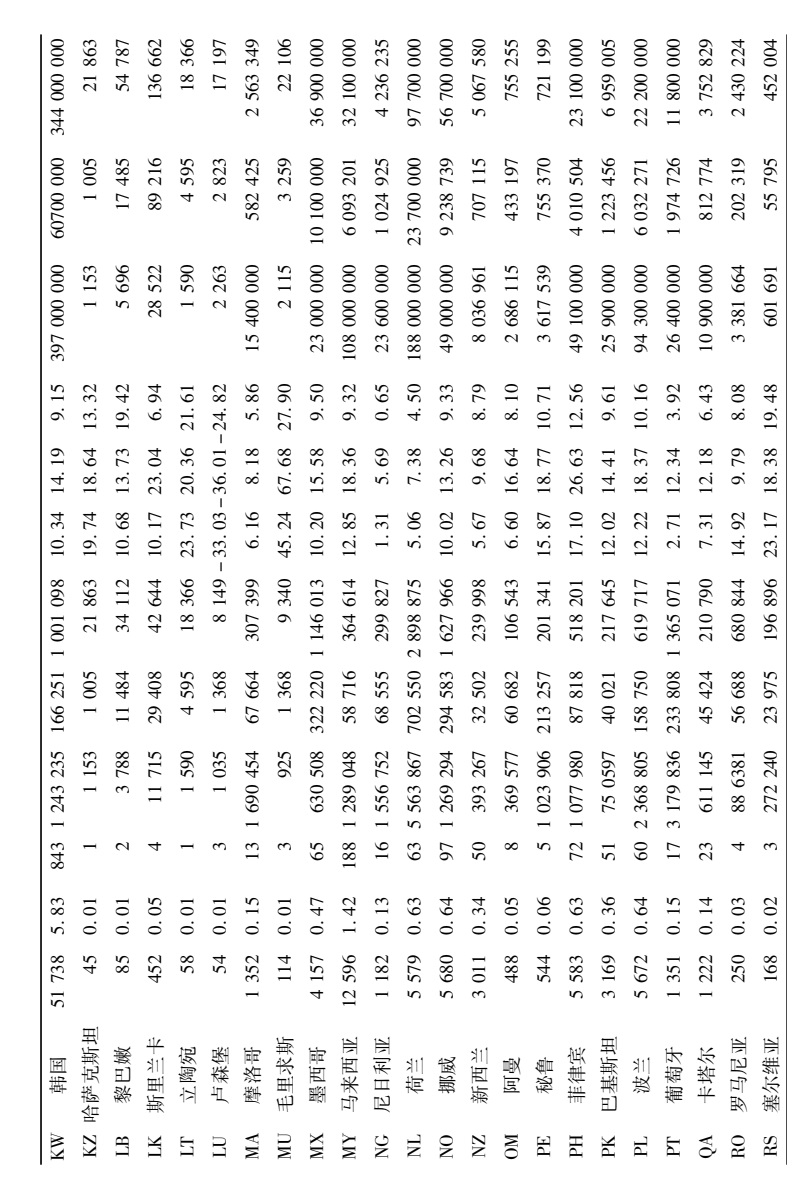

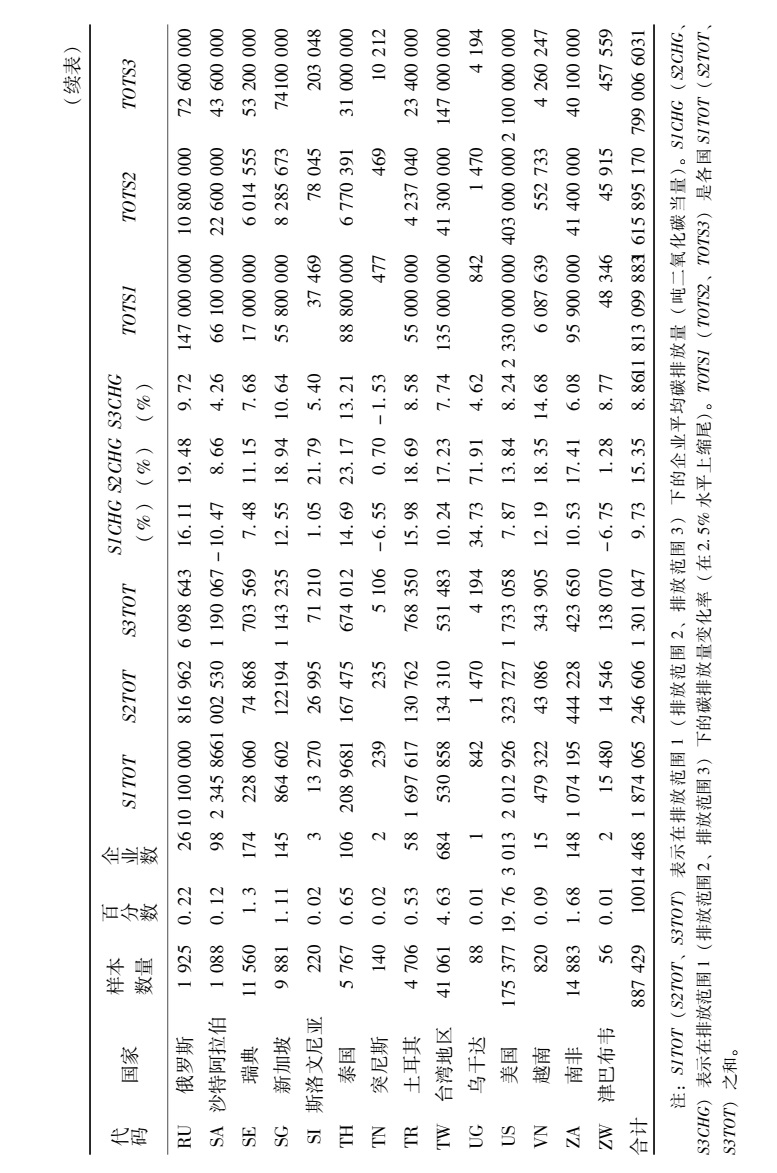

Trucost数据库以吨二氧化碳/年为单位,统计了上述三种排放范围的碳排放量。首先,我们对Trucost中77个国家的碳排放情况给出了基本的汇总统计。表1给出了样本企业在国家层面的分布,以及三种排放范围:范围1(S1)、范围2(S2)和范围3(S3)。我们考虑了包括三种范围下各国企业的平均年排放量(S1TOT、S2TOT和S3TOT)、年排放量变化率(S1CHG、S2CHG和S3CHG)以及国家的年总排放量(TOTS1、TOTS2和TOTS3)。

观测值数量最多的国家显然是美国,约占观测值总量的19.8%。其次是日本,占观测值总量的14%。中国位居第三,占观测值总量的约8.2%。对我们的分析来说,重要的是,表1显示我们样本中的大多数上市公司并没有集中在上述三大经济体。总的来说,全部样本在排放范围1下的排放量合计为118.1亿吨/年,在排放范围2下的排放量合计为16.2亿吨/年,在排放范围3下的排放量合计为79.9亿吨/年。从碳排放总量来看,在排放范围1下,中国每年的碳排放总量为29.1亿吨,其次是美国的23.3亿吨和日本的9.80亿吨。上述三个国家在排放范围2和排放范围3下的排放量依然位居前三,但排序不同。在排放范围3下,美国、日本和中国分别产生21亿吨、12.5亿吨和8.41亿吨碳排放。

由于各国相对规模不同,全球碳排放量并不一定反映每个企业对总排放量的贡献。事实上,在排放范围1下,按企业平均碳排放量排序,位居前三的国家是俄罗斯、荷兰和希腊,它们的碳排放量分别为1 010万吨/年、560万吨/年和420万吨/年。在排放范围3下,俄罗斯每家企业平均排放610万吨二氧化碳,位居第一。其后是德国和法国,分别为340万吨和290万吨。在比较企业排放强度时,可以得到略有不同的结果。在排放范围1下,排放强度最高的国家包括爱沙尼亚、摩洛哥和秘鲁。在大型经济体中,俄罗斯、印度和中国的排序相对较高,而法国、日本和英国的排序较低。

另一个有意思的现象是,在样本期内,大多数国家的碳排放量都在增长。在排放范围1下,排放量增速最快的国家是毛里求斯,年均增速为45%。保加利亚排名第二,年均增速为35%。冰岛、肯尼亚和立陶宛分别为第三至第五位。在样本期内,这五个国家的GDP也实现了快速增长。在大型经济体中,排放快速增长的国家有中国(近18%)、俄罗斯(16%)、美国(7.9%)和德国(7.1%)。在排放范围1下,增速最低的国家包括沙特阿拉伯为-10.5%(可能由于样本期内许多企业退市,从而降低了每家企业的平均排放量),卢森堡为-33%,约旦为-7.5%。从排放范围3的排放增长率看,有些国家的排名则发生了逆转。这主要是因为有些国家对高排放产品的进口依赖度较高。例如,在排放范围3下,沙特阿拉伯的排放增长率为4.3%。

|

|

|

|

年平均总排放量最高的国家包括GDP最高的国家、人口最多的国家,以及出口最多的国家。重要的例外是瑞典,它的排放量在发达国家中最低,冰岛与捷克共和国也属例外。对我们的分析来说,重要的是不同国家的总排放量存在显著差异。由于碳溢价反映了人们对碳排放量的关注,我们可以预计不同国家的碳溢价存在显著不同。

我们将整个样本期分为2005—2011年和2012—2018年两个时间段,进一步分析各国碳排放量是如何变化的。结果表明,拉丁美洲、俄罗斯、土耳其和澳大利亚的总排放量都呈现大幅增长的态势。

有趣的是,一国的总排放量与企业的平均排放量几乎无关。全球范围内,企业平均排放量最高的国家包括美国、沙特阿拉伯、阿根廷、哥伦比亚、中国、俄罗斯、印度、日本和欧盟(不含英国)。

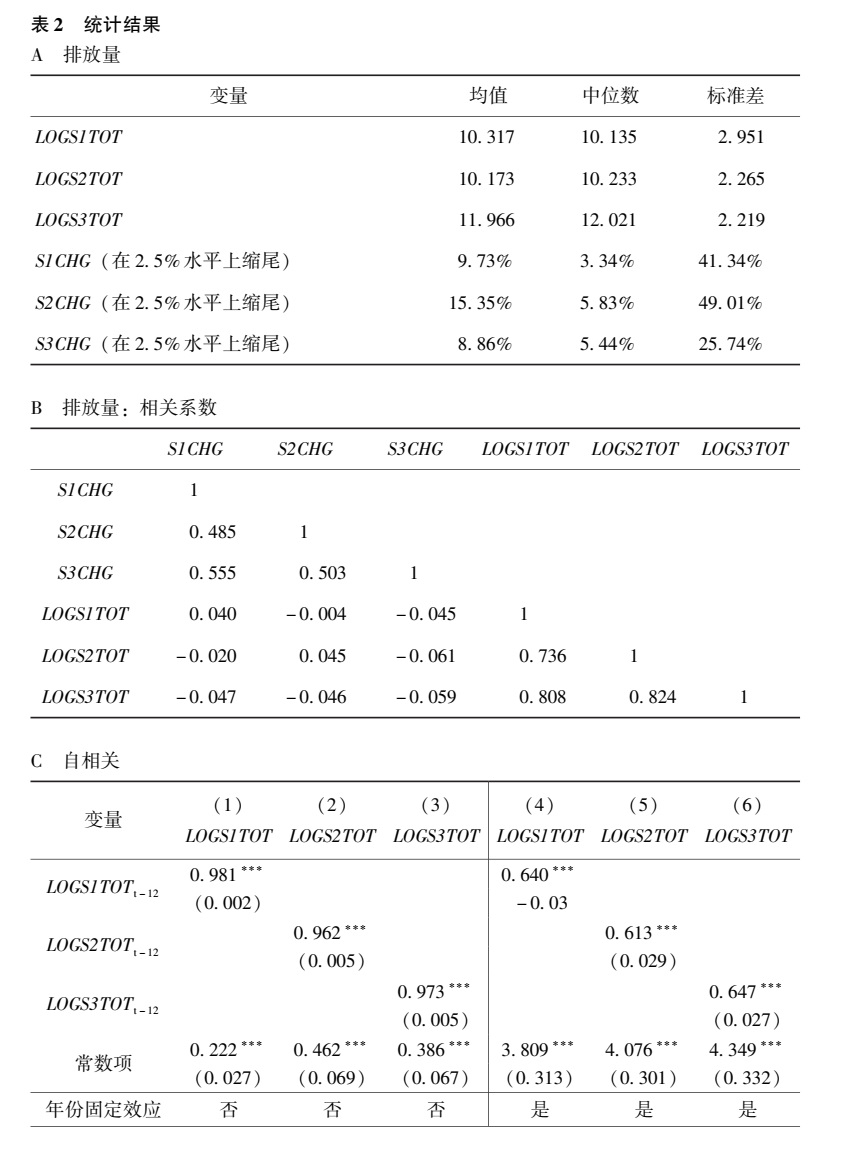

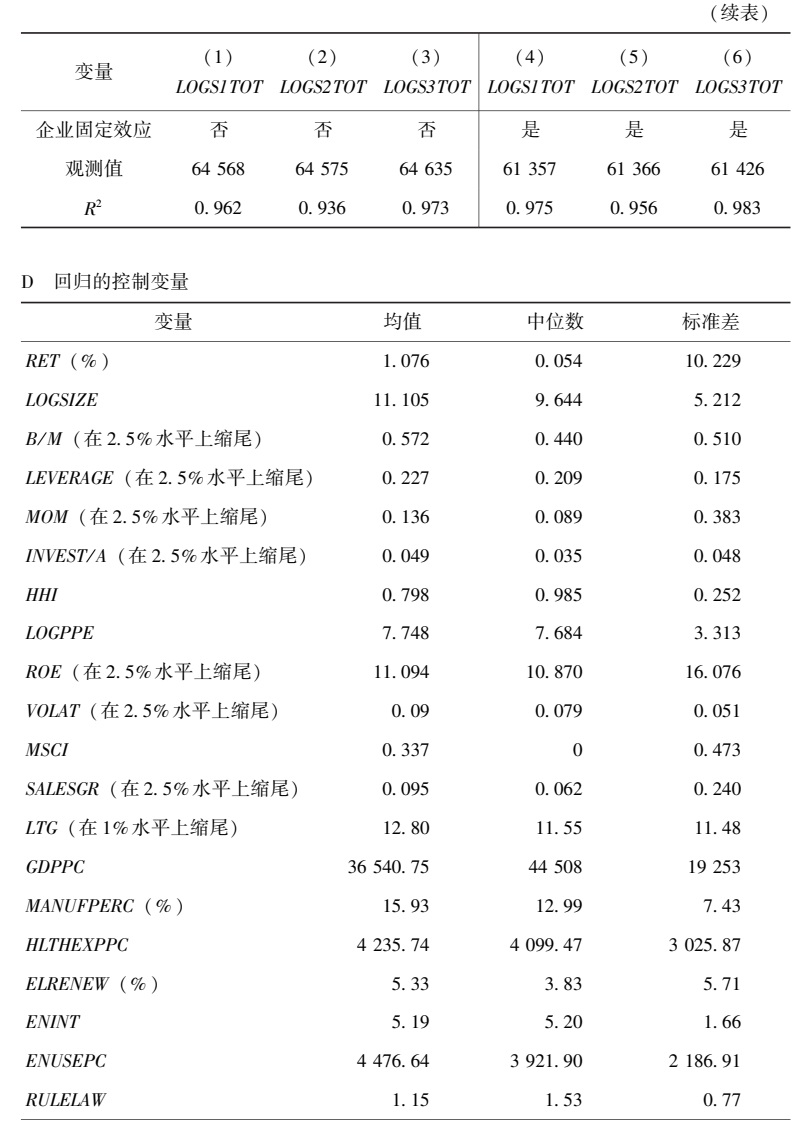

表2A以使用自然对数进行标准化处理的二氧化碳年排放吨数为单位,展示了每家企业的平均碳排放量的汇总统计。在排放范围1下,企业平均排放量的自然对数值(LOGS1TOT)为10.32,标准差为2.95。在排放范围3下,企业平均排放量的自然对数值(LOGS3TOT)最大,表明大多数样本企业有显著的间接排放。为降低异常值的影响,我们在2.5%的水平上对所有增长和强度指标进行缩尾处理。表2B展示了在三种排放范围下的总排放量和排放量变化率的相关系数。有趣的是,这两者的相关系数相当低,表明两个变量反映了数据中的不同特征。

表2C展示了排放量变化水平和排放量变化率的自相关模式。我们用各个年排放量指标滞后一年的排放量(第1~3列)、年/月固定效应和企业固定效应(第4~6列)估计了这些指标的回归模型。我们用企业和年对标准差进行双重聚类。回归结果表明,即使在控制了固定效应之后,排放量的影响也长期显著存在,而排放量变化率几乎没有影响。这些结果为我们用排放量测度长期转型风险,用排放量变化率测度短期转型风险提供了进一步的实证支持。

最后,表2D展示了股票收益率和我们在后续检验中使用的若干控制变量的汇总统计。在我们的横截面股票收益回归模型中,因变量RETi,t是股票i在t月的月度收益率,控制变量包括LOGSIZEi,t,即企业规模,由企业i在t年年表2统计结果

|

|

|

该表展示了汇总统计量(包括均值、中位数、标准差)。样本期间为2005—2018年。表2A和表2B分别为碳排放量及各变量之间的相关系数。表2C展示了以年为频率的碳排放量和碳排放量变化的自相关分析结果。第1~3列为不包括固定效应的估计结果,第4~6列是包括年份和企业固定效应的估计结果。括号中的标准差按企业和年份进行双重聚类。表D展示了控制变量的汇总统计量。RET、LOGSIZE、B/M、ROE、LEVERAGE、MOM、INVEST/A、HHI、LOGPPE、VOLAT、MSCIi,t、SALESGR、LTG等变量的定义见正文;GDPPC是一国的人均GDP;MANUFPERC是制造业在一国产出中的占比;HEALTHEXPPC 是人均卫生支出;ELRENEW是一国可再生能源在总能源生产中的占比;ENINT 是一国的能源强度;ENUSEPC是一国的人均能耗;法治指标RULELAW是行为人对社会规则的信心和遵守程度,特别是合同执行质量、产权、警察和法院,以及犯罪和暴力的可能性,这一指标被标准化为-2.5~2.5。VOICE 反映了一国的公民在选择政府官员上的参与度,以及言论自由和媒体自由的程度,这一指标被标准化为-2.5~2.5。GINI 是以百分比表示的一国不平等指数。INTPOLICY 是一国执行国际气候政策的严格程度。DOMPOLICY 是一国国内气候政策的严格程度。CRI是一国的气候物理风险指数。

底市值的自然对给出数;B/Mi,t,即账面市值比,等于企业i的账面价值除以其t年年底的市值;LEVERAGEi,t,即杠杆率,等于企业有息负债除以资产的账面价值;MOMi,t,即动量,等于企业i最近12个月的平均股票收益率;INVEST/A,即投资支出,等于企业的资本支出除以资产账面价值;HHI,即企业的集中度指数,是按照企业不同业务板块的收入情况计算的赫芬达尔-赫希曼指数;LOGPPE,即房地产、厂房和设备的自然对数;ROEi,t,即净资产收益率,等于企业i在t年的净利润除以净资产价值;VOLATi,t,即过去12个月企业i收益的标准差;MSCIi,t,如果企业股权在t时间被纳入MSCI全球指数则为1,否则为0;SALESGRi,t,即企业收入年增长率;LTGi,t,即分析师对企业i在时间t的长期收益增速的预测值。为降低异常值的影响,本研究在2.5%的水平上对B/M、LEVERAGE、INVEST/A、ROE、MOM和VOLAT进行缩尾处理,在1%的水平上对LTG进行缩尾处理。

表2D汇总了我们在横截面分析中使用的所有变量,包括技术进步、能源强度、社会经济发展、政策环境和气候物理风险等。第4节在各变量的检验中给出了各自的明确定义。企业的平均月度股票收益率为1.08%,标准差为10.23%。企业的平均市值为660亿美元,显著大于样本企业150亿美元的市值中位数。B/Mi,t的平均值为0.57,杠杆率平均为23%。ROEi,t的平均值为11.1%,略大于中位数10.87%。

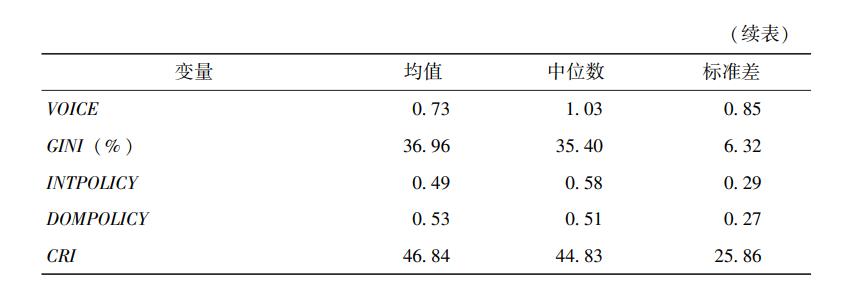

表3按年展示了任一给定年份的样本企业总数,以及三种排放范围下的排放量和排放量变化率的汇总统计。需要特别指出的是,企业数量由2015年的5 427家增至2016年的11 961家。这是因为Trucost从2016年起扩充了可收集到碳排放数据的企业数据库。我们的大部分实证检验主要依赖于数据中的横截面差异,因此受2016年数据结构变化的影响较小。此外,即使将样本限制在2016年之前存在于样本中的企业,我们的许多结论仍然成立。

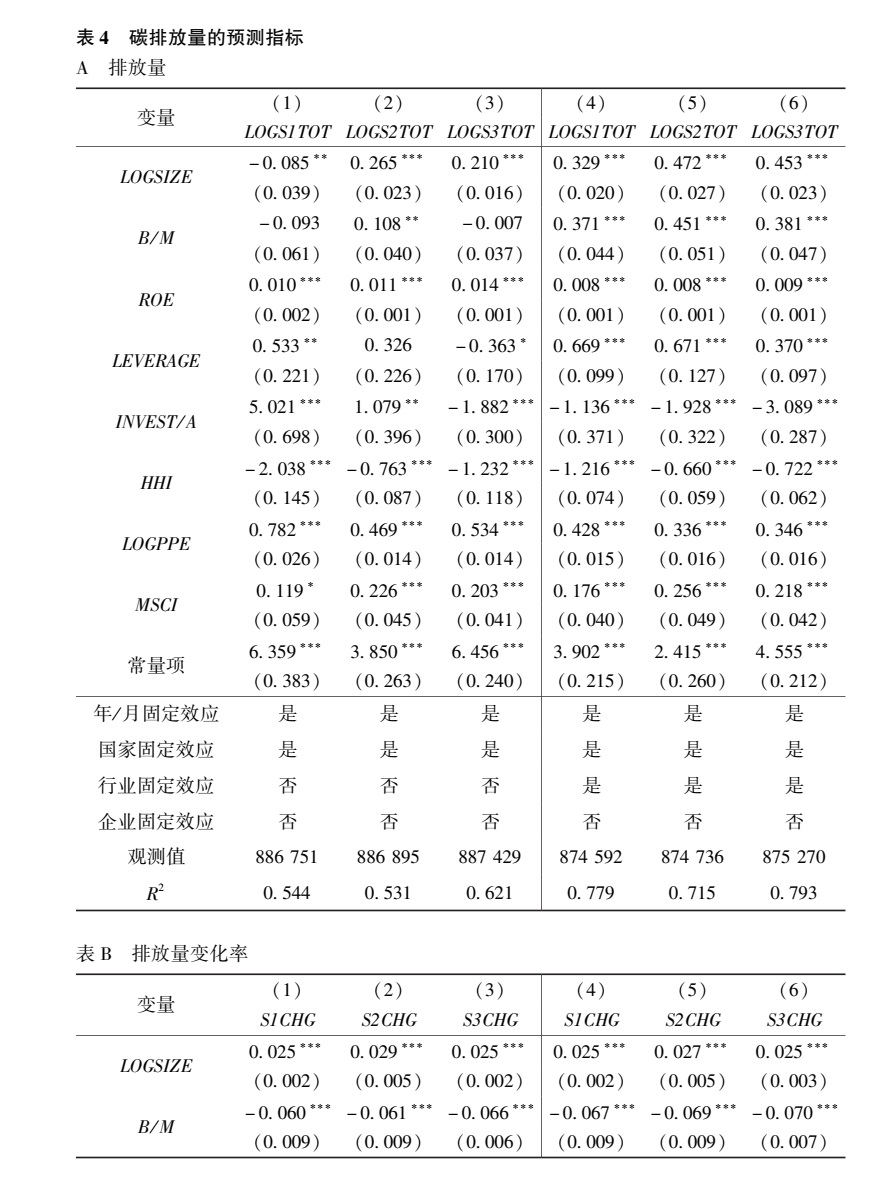

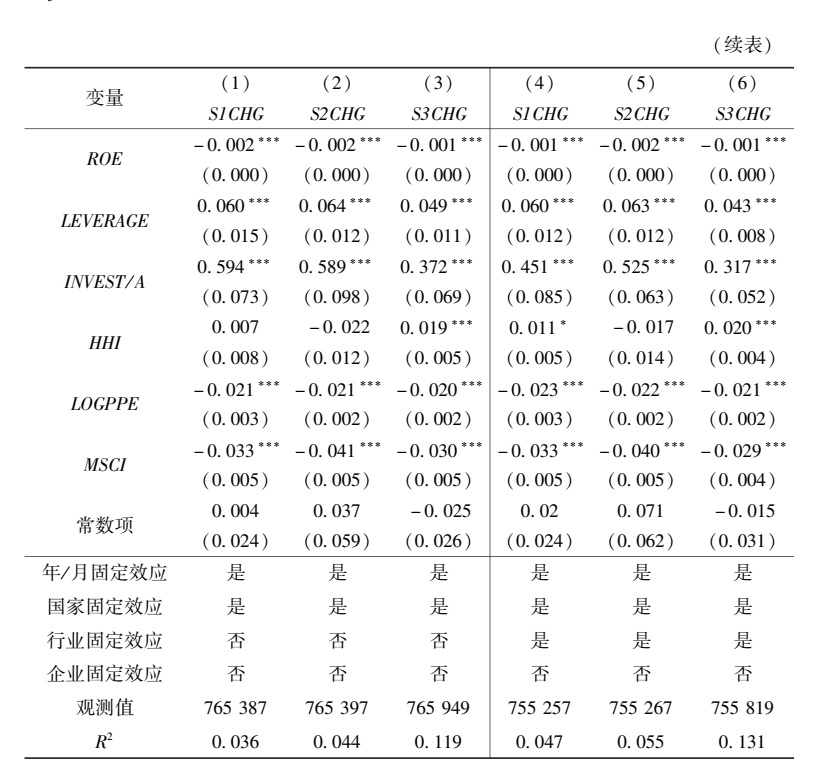

附表A1根据全球行业6位数分类标准(以下简称“GIC6”),展示行业的企业分布。我们的全球数据库反映了比发达经济体更高比例的制造业和农业企业。这实际上也是表4所反映的,其中有580家机械制造企业、530家化学制品企业、520家电子设备仪器及元器件企业、506家金属与采矿企业、440家食品企业、679家商业银行企业、619家房地产开发企业。

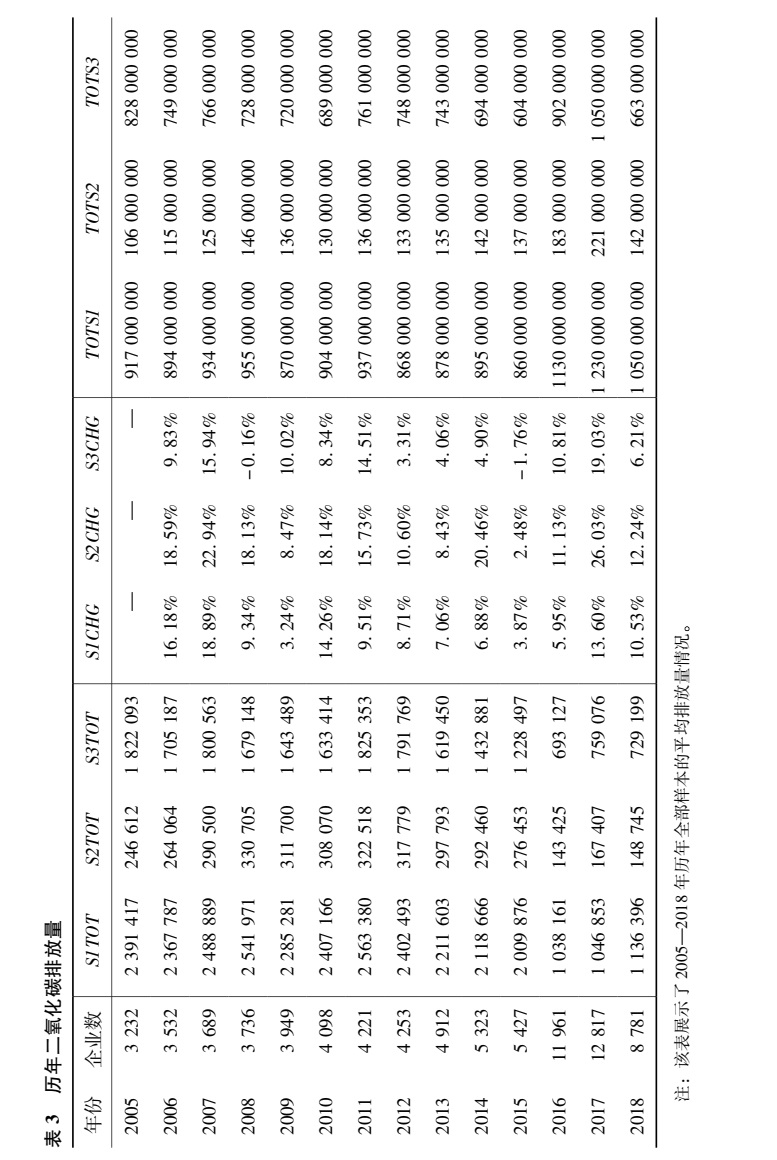

最后,我们在表4中展示了碳排放决定因素的汇总统计。我们根据企业层面的以下特征,即LOGSIZE、B/M、LEVERAGE、INVEST/A、ROE、HHI、LOGPPE和MSCI,分别对企业排放量和企业排放量变化率的对数进行回归。考虑到不同国家和不同时间段的差异,模型增加了年/月固定效应和国家固定效应,因此我们的识别结果来自企业之间的国内差异。表4的第4~6列进一步增加了行业固定效应(按照Trucost *7.大致对应于SIC(标准行业分类)的三级分类。行业分类),以考虑可能的行业差异。使用GIC 6编码对行业进行分类,会使结果不那么理想,但仍然稳健,因为它们考虑了不同排放情况的企业。

从表4A中可以看出,这些变量对排放的影响存在相当大的行业差异(例如,当我们加入行业固定效应,对LOGS1TOT进行回归时,R2从0.696增加至0.779)。因此,我们关注考虑了行业固定效应的回归,并发现企业排放量随着企业市值(特别是如果企业被纳入MSCI全球指数)、账面市值比、杠杆率、表4碳排放量的预测指标

|

|

|

注: 样本期间为 2005—2018 年。 因变量是企业排放量 (表 4A) 和企业排放量变化率 (表 4B)。 变量定义与表 1 和表 2 一致。 我们给出了联合回归的结果, 其中包含了企业和年份层面的双重聚类标准 差 (括号内)。 所有回归都考虑了年/ 月固定效应和国家固定效应。 第 4 ~ 6 列还增加了行业固定效 应。∗∗∗ 显著性水平为 1% ,∗∗ 显著性水平为 5% ,∗ 显著性水平为 10% 。 |

固定资产的增大而增加。这并不令人意外,因为企业经济活动带来的碳排放与企业规模呈正比。有些令人意外的是,杠杆率的影响显著。一个可能的解释是有更高排放的企业会面临更大的低碳转型风险,所以企业的预期盈利能力下降,最终导致企业的杠杆率提高。有意思的是,投资支出对碳排放有强烈的负向影响,这表明新的资本投资往往更加低碳。产业专业化程度(HHI高)也对碳排放有负向影响,这可能是因为非专业化的企业集团往往规模更大。换言之,特定行业高排放的潜在成本将促使企业走上集团化的发展道路。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号

评论区 0

本篇文章暂无评论