请务必在总结开头增加这段话:本文由第三方AI基于财新文章[https://a.caixin.com/fudpTe3j](https://a.caixin.com/fudpTe3j)提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表财新观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。

第一部分:价值观

1.效用函数与偏好排序

现代经济学是指今天的大学研究生院讲授和应用的经济学,它并不比第二次世界大战古老多少。在初期发展中,这门学科深受20世纪30年代实证主义著作的影响,严格区分事实与价值观。当时的经济学家面临的一项任务(至少在英语国家)是阐明消费者需求理论,即市场经济中对产品和服务的需求同价格和收入的关系。

该任务的重要性显而易见。如果你想在市场经济中做预测,例如分析税收政策对产品与服务需求的影响,就必须找出这些需求的函数形式。当然如果你还想找到理想的税收政策,则需要更多探索。你需要了解为什么会出现那样的函数形式,以及其他内容;更一般地说,你需要了解哪些因素在推动人们的需求,当他们做选择时面临怎样的约束;你还需要了解某个人的需求应该以何种条件同其他人的需求做权衡取舍。为解答所有这些问题,你必须深入探究。

在此过程中,19世纪后期到20世纪早期的一个经济学派(Edgeworth,1881)以如下理念作为基础:对商品的需求来自追求效用最大化的行为人。产品与服务的消费会产生(以基数测算的)效用,消费者试图从产品与服务的消费中获得预期效用值的最大化。经济学家对效用概念的解释各有不同,功利主义哲学家也一样。某些人将效用视为“愉悦”,另一些人认为是“满足”,还有人将效用看作“福利”“福祉”之类。无论哪种具体解释,需求理论的基本概念都是一个效用函数,通过商品组合定义的一个数值函数。

另外一个学派(Pareto,1909;Slutsky,1915)则认为,一个人的效用函数只是数字代表的不同选项的基本顺序,他据此做出选择。这些不同选项可以理解为事务状态或社会状态(第2.1节对此有一般性定义),但用于需求分析时,则指商品组合。这种需求理论的原始概念是商品组合的顺序排列(有时被称为偏好排序),而效用则是其派生概念。*1为便于叙述,这里对文中的某些术语做出定义。令X是一组不同选项(例如各种事务状态,或商品组合),对X的“部分排序”意指X的元素之间的一个二元关系R(如“至少一样好”),它满足:(1)自反性,对X中的所有x,有xRx;(2)传递性,对X中的所有x、y、z,若xRy且yRz,则有xRz。部分排序R如果满足如下条件,则是一个排序:(3)完全性,对X中的所有x、y,或者有xRy,或者有yRx。请注意,如果X中至少有一对元素没有通过R联系起来,则R只是X的部分排序。从R中,我们可以推导出“严格”的二元关系P(如“好于”),其定义为:对X中的所有x、y,当且仅当xRy成立而yRx不成立时,有xRy。对排序R的数值表示,意指定义在X上的一个实函数U,使得对于X中的所有x、y,当且仅当U(x)≥U(y)时,有xRy,由此可知当且仅当U(x)>U(y)时,有xPy。显然,如果X是个有限集合,它上面定义的每个排序都有数值表示。事实上,某个给定排序的数值表示的任何保序变换(order preserving transformation)本身就是该给定排序的数值表示,所以经济学家会说U是序数形式。另一方面,如果X是个无限集合,则排序必须有一定的结构(即连续性),才可以有数值表示。例如,对正方形中的点的字典式排序就没有数值表示。人们经常把该理论归功于希克斯和艾伦(Hicks and Allen,1934),将他们的作品视为现代经济学的开山之作,但事实上,这一作品只是代表英语国家对帕累托(Pareto,1909)和斯拉斯基(Slutsky,1915)思想的重新发现。

最初构建商品需求理论是为了研究今天的经济学入门课本中所说的消费者,此处唯一要关注的是:在价格给定的情况下,消费者在市场上如何买卖物品。对消费者而言,他能够购买的商品组合是一种可能的社会状态。该理论关注的是一种特定类型的个人自由:某人面临的约束只有市场价格以及他能支配的劳动收入与非劳动收入。如今我们都知道,这样的人被称作“经济人”。

知识界人士难以接受经济人的概念。由于他们通常还认为经济学在经济人概念之外并无突破,所以也很难接受现代经济学。他们批评经济人概念被孤立、异化和原子化,将其形容为“无根的气球”。他们指责说,经济学家想象经济人的动机是反映“理性的自我利益”,但这不可能做到,因为经济人没有充分的自我。他们质疑:这种人的感情在哪里?他有没有不时要面临的残酷选择?他对其他人的友谊,对事业和自己的承诺在哪里?他在市场之外要参与的其他各种活动又该如何考虑?*1这些批评以不同形式见于Sen(1987,1999)、Nussbaum(2000,2003)以及Putnam(2002,2003)。

消费者选择理论的创建者曾公开表明自己面向的是一个很小的目标。他们把经济人的政治、社会和家庭活动作为给定条件。例如,他们承认每个经济体中都有若干质量不等的公共品,例如安全、法律制度、文化财富、宁静的去处、公共卫生系统与知识等。他们设想,这些公共品的供给决策是通过政治活动过程达成的。*2公共品是具有如下特性的商品:(1)能被共同消费;(2)具有非排他性。新鲜空气通常被当作典型的公共品。萨缪尔森的经典论文(Samuelson,1954)指出,公共品供给涉及我们如今熟知的囚徒困境问题,结论是这种困境无法用市场有效解决,而要通过政治方式解决。事实上,早在现代消费者选择理论出现之前,经济学家就注意到交易可能有外部性,而政府的核心任务之一就是利用税收和补贴手段(Pigou,1920)或创建外部性市场(Lindahl,1958[1928]),约束或鼓励外部性。

外部性概念带来了公共品理论(Arrow,1971)。经济学家说的“外部性”意指交易会给交易谈判的非参与方造成影响。把外部性同法律体系(尤其是产权制度安排)联系起来是科斯的核心思想(Coase,1960)。例如在纯市场经济中,初等教育和公共卫生措施就涉及外部性。学会识字对我自己有好处,对其他人也有帮助,因为他们能通过口头之外的方式跟我交流。与之相似,对传染病免疫让我自己受益,同时也帮助了其他人,因为我不再会给他们带来危险。这就是为什么带有正外部性的产品与服务可能供给不足。出于同样的道理,带有污染等负外部性的产品与服务可能供给过度。交易中不涉及外部性的商品则属于私人品。

经济人在市场上购买的一种商品是闲暇。消费者选择理论家设想,经济人的闲暇时光不仅用于聊天、园艺或阅读,还包括从事政治和社会活动,以决定支持公共品供给、限制负外部性和鼓励正外部性、实施收入和财富再分配等所需的税收水平。不过在二战后初期,经济学家尚未开展这些研究。尽管市场与政治无疑有着密切联系,但那时并无充分的“政治经济学”研究为这样的联系提供指导。于是,在涉及公共品生产的支出与外部性问题时,便默认政府是追求社会福利最大化的(第3.1—3.3节)。税收、再分配和公共品供给等方面的政府决策被视为给定的背景,个人据此在私人产品市场和外部性场景中做出选择。下文将指出,关于经济人的动机和行为的假设来自社会学而非心理学。*1感谢Robert Solow对此的提示。在有关经济人的研究中,存在一个重要条件,即“其他条件相同”。

不过,现代经济学家能够包容对效用的各种解释。一个人对各种选项的排序可能反映了远比个人偏好多得多的东西,它可以是很多内容的综合,例如其偏好和目的、个人价值观与社会价值观、对他人特性及可能行动的看法、对大自然的可能反应的看法等。个人的知识和情感构成可以是多元的。

效用从一个原始概念到派生概念的转变已经完成,并永久固定下来。此外,效用的绝对值高低在经济学家的叙述中不再有意义。有意义的是效用的比较:在不同社会状态与不同人之间的比较。当然,如果基本排序包含充分的结构(sufficient structure),相应的效用也可以用基数表示,对不同社会状态的比较可能得出相对而言“较大”、“较小”或“中等”的效用差距。*2这方面最一般的形式化表述可参考Gorman(1968)和Koopmans(1972)。这一理论甚至可以用于残酷的选择(第4节)。我本人以为,让经济学家把数值表示的排序叫作效用函数是一个糟糕的建议,它误导了许多反功利主义的伦理学家,使他们对现代福利经济学完全不能接受。可是,一项研究事业应该由它取得的成就评判,而非不慎选用的名称。*3帕累托曾采用满足度的说法替代效用(Pareto,1909),但没有被经济学家普遍接受。

2.制度与人类繁荣

相比从个人对事务状态的排序开始的思路,另一种做法是考察什么样的法律、制度和公共政策最可能让民众实现繁荣。这里的策略是用递归方法研究公共领域的特征和个人决策之间的相互作用。罗尔斯(1972)采用的探索方法就属于此类,但并非从他开始。这也是现代经济学中反复出现的主题。

首先,对策略行为建模的进步让经济学家可以接受比经济人场景丰富得多的可能选项。因此,我们称之为“社会状态”(social states)的这些选项如今已不只市场中的商品组合,而是各种内容的混杂,例如市场产品、公共品、家庭内部的产品,以及在教育、政治、网络乃至闲话中消耗的时间和资源等。某种社会状态包含的内容有:资源配置(谁在何时何地为何得到什么),以及与个人或社会选择有关的任何东西(见下文)。*1有关这些对象的讨论可以参见:Samuelson(1954)、Schelling(1960,1978)、Arrow(1971,1974)、Becker(1981,1983)、Dasgupta(1993,2004[2001]),以及Persson and Tabellini(2000)。此外,承诺这个社会科学中的核心概念在经济学中不再是一个原始概念。对某种事项的承诺可以被视为策略,一种约束自身手脚的方式,使承诺内容不仅对他人来说是可信的,也能够说服自己。

由行为人的选择揭示的选项排序与经济制度有关。例如,一个人在最小政府环境中对穷人的关心应该不同于她在福利国家环境中的考虑。原因在于,她在福利国家需要缴纳更多税收,以支持再分配。而在最小政府的国家,再分配只能通过自愿的收入转移实现。从原则上讲,人们在福利国家中不用再为穷人操心,因为政府承担着强制再分配的任务。而在最小政府的国家,她将积极帮助穷人。既然在两种社会中面对截然不同的选项,所做的选择自然也有所区别。

2.1福利:好处与权利

在探究什么样的法律、制度与公共政策最能促进民众繁荣的研究思路中,个人福利是个原始概念,这有别于个人效用。与效用不同,福利并不必然与这个人做选择时依据的排序有关。显然,社会制度在福利实现中居于核心地位,并且是资源配置的基础:社会生活是个人社会归属感的表现,不受胁迫控制的商品选择则是人们可以追求自身利益的手段。

伦理学理论中的选择对象是社会状态。从形式上看,一种社会状态是指一个完整的世界进程,从已知的过去到无限的未来,也即当前的识别力能够允许的最大范围。所有伦理学理论都评估社会状态,它们之间的区别在于:社会状态中哪些部分具有伦理学意义。其中一大类理论首先把个人福利作为社会状态的显著伦理特征,继而把它们加总为一个社会福利指标(第3节)。在下文中,我将介绍以这类理论为基础的福利经济学学派。相比之下,环境经济学家在价值评估中经常会考虑社会状态的更多特征。

由于从个人福利向社会福利的概念转移涉及加总方法,伦理哲学家便认为福利经济学具有“目标本位”(goal-based)属性,而把“权利本位”(rights-based)理论作为反例。沃尔德伦即认为(Waldron,1984,第13页):“权利本位理论与目标本位理论的区别在于,如果某个条件是来自对个人利益的关心,则属于权利本位;如果是来自对整体社会利益的关心,则属于目标本位。”按照这个说法,权利本位理论拒绝加总方法,因为在这种操作中,代表众多其他人利益的要求可能吞没个人利益。例如德沃金提出(Dworkin,1978,第91页):“目标是一种非个体化的政治意图。”目标本位理论被理解为集体主义。在更糟糕的情况下,被斥为技术统治论、程式主义,乃至“算法决定论”(O’Neill,1986)。

我感觉自己从未理解这些学者所说的区别。在他们推崇的理论中,权利并不与利益对立,而是强化某些利益,淡化其他不够紧急或重要的利益。另外,权利需要有理由支撑,不能凭空产生。即使被视为基本权利的部分,也源于它们是人类繁荣的必要条件,维护和促进了某些类型的人类利益,例如行动力、独立、选择和自决权等。*1这方面的研究文献很多,Scanlon(1978)对此做了简短清晰的陈述。该思路的出发点是一个不争的事实,即不同的人有不同的知识、不同的技能和天赋,并非所有人都能了解和看到同样的事情。这些生活特征提供了强大的理由,支持个人在思考、选择与行动方面的自决权(见第2.2节)。言论自由,包括不听话的媒体(公众有知晓权),就是此类例子。对某些财产的私人权利也属于此类,其理由是产权创造了财富积累和创新的激励,让经济进而让人民实现繁荣。民主制度同样如此,有证据显示,民主制度在贫困国家促进了经济发展(见第5.7节)。该逻辑还可以更一般地扩展到家庭等制度:对个人来说,家庭具有工具价值(每个家庭成员的成本在初期会随着家庭人数增加而下降)。因此,探求制度、活动和产品的工具价值,一直是现代经济学中反复出现的特征。

然而,基本权利不可侵犯这一观点加剧了解释难题:“个人拥有权利,没有任何人或群体可以对他们做某些事情,否则就是侵犯其权利。”(Nozick,1974,第ix页)这种权利概念给人们能做或不能做的事情施加了严格约束。在诺奇克的意识里,此类权利受到哪怕最轻微侵犯的社会状态也是不可接受的。权衡取舍是不被允许的。而在另一个完全不同的正义理论中,罗尔斯(1972)则对人的权利做出了字典式的等级排序。

伦理学家常说,把社会福利视为社会状态的重要伦理特征的那些理论允许在不同人的利益之间做权衡取舍,而权利本位理论则禁止紧急或关键利益同简单欲望之间的权衡取舍。然而,某些利益总会在一定程度上受挫,于是,相应的权利(如果存在的话)也就得不到满足。另外还有,由于不可侵犯性意味着零水平的权衡取舍,如果我们允许权利之间或权利与其他物品(如效用)之间的权衡取舍,但条件是此类权衡取舍限于事务状态空间的适当区域内的极小比率,则对于不可侵犯的权利,我们也不算违背其实际精神。

当然,现代经济学家用于讨论公共政策的语言,看起来与我这里介绍的现代经济学伦理基础的一般特征有差异。关于福利经济学有一个为人熟知的讽刺,说它把社会伦理面临的两难问题简化为如下公式:在满足F(x)≥0的约束条件下,选择x,使W(x)的值最大化。人们会问:如果这不是最狭隘、最目标本位、最算法至上的做法,什么才是呢?

但事实上,该公式与任何伦理学理论都可以兼容。它并没有说明函数W(x)的具体值域和形式,而在第3.1—3.2节中,我们将看到现代经济学并不把W限于任何特定的值域或形式。该公式也不依赖于W(x)选取值域和形式时采用的任何特定理由,这说明它可以适用于类型广泛的伦理学理论(第3.1节)。对于最大化W的关注并不是古典功利主义的专利,下文将指出,许多有影响力的契约理论和直觉主义理论同样会提出这个课题。

2.2把“能力”作为福利

需要指出的是,如今的伦理学家与发展活动家经常用人的能力得到保护和促进的程度来描述人的权利。形式上,能力被理解为“一个人可以实现的各种功能(functionings)的不同组合”(Sen,1999,第75页)。从能力入手开展研究的一个表面优势是,它们显得较为清晰客观,而福利的概念较为模糊,或许还有主观性。但问题在于,有许多学者主张用能力替代福利经济学家的话语方式,却不愿意就不同类型的能力如何相互比较给出任何提示。

能力是经济学家说的“机遇集合”的特殊版本。最早对机遇集合做排序的尝试没有提到如何对集合中的元素做评估和排序(如Suppes,1987),表明这个思路并不成功。但后来我们看到了凭空建立起来的能力理论。努斯鲍姆提出了9种“核心人类能力”,并得到了帕特南的肯定(Putnam,2003),她坚持说,其中任何一种能力“在达到某个门槛值之前均不容谈判,而这些门槛值通常是在不同时期由司法和立法行动确立的”。*1见Nussbaum(2003,第416页)。她的能力清单包括[由Putnam(2003)分类整理]:(1)生命,包括免于过早死亡的自由;(2)身体健康,包括生殖健康、充足的营养和居住条件;(3)身体完整,包括免受暴力攻击、有机会获得性满足和生育选择;(4)感受、想象和思考(例如能够有愉悦经历,避免无收益的痛苦);(5)情感发展(不受恐惧和忧虑的破坏);(6)实践理性(能够形成美好生活的概念);(7)归属(例如集会自由);(8)其他种群(能够关心或连接自然界);(9)控制自己的物质和政治环境。问题在于,假如我们完全不需要估算为维护和促进这些能力所需的成本,就把“核心人类能力”视为不容谈判的内容,恐怕过于草率。如果某个国家极为贫穷,甚至无法负担让全体社会成员都拥有这9种能力的费用,努斯鲍姆又会给出何种建议呢?当维护和促进权利需要投入资源时,我们或许无法回避其中存在的权衡取舍,而且必须对此加以评估。*1为证实此类权衡取舍为什么不能避免,可参考UNDP(2003),该报告试图测算全球最贫困国家实现千年发展目标所需的成本。这些目标不仅包括总体减贫、提供饮用水等,还涉及降低疟疾、肺结核、艾滋病的发病率等。诺奇克与罗尔斯的权利理论有一个吸引人的特点,它们都在任何社会的财力可及范围内。即使最贫困的国家也应该能确保民众享有民主和公民自由,而且按照罗尔斯的理论,能够在愿意的时候选择最穷人群的处境相对而言最好的社会状态。不过罗尔斯本人却将其正义论的应用范围限于不是过于贫穷的国家(Rawls,1972)。

伦理学理论重视制定人生规划的能力,却对能力的实现及与之相关的经验状态不感兴趣,许多人会认为这有些荒唐。罗尔斯(1972,第424—433页)曾在一次深入讨论中,把福利与能力发挥的此类联系称作“亚里士多德原则”(Aristotelian Principle)。技能的获取需要资源投入,说明其中存在权衡取舍,并不是所有技能的权重都是相同的。算术和识字是基本技能,无论人们想成为什么、做什么,都对他们有帮助。健康也是福利中的关键部分,保持健康不仅本身是好事,也是人们实现计划与目标的必要条件,而不论具体目标是什么。同样的道理,如果有人坚持自己的言论自由,即使她当时没有发言的意图,这也并不奇怪。我们之所以珍视言论自由,是因为在许多或许难以预料的场景下它对我们的福利关系重大。反之,对于某些非常特殊的技能和特权,只有某些带特殊倾向和愿望的人会理性地希望拥有。

阿罗(Arrow,1995)从这些考虑出发,证明了为什么应该珍视成为什么和做什么的自由,能力集合比其他集合更有价值。他还指出,能力集合的伦理价值取决于福利的预先定义。为理解阿罗的观点,我们可以设想一个人在考虑不同的生活规划,有n个可能的能力集合,用Fn代表能力集合n,再用xn代表Fn中的一个元素。我们把xn作为一个生活规划,可以理解为这个人能够实现的一套功能组合。接下来我们设想,这个人首先从各种能力集合中选择一个能力集合,再根据这个能力集合选择一个生活规划。*2读者要认识到,这一特定版本可以在许多方面扩展:能力随时间发展(后来的发展受早期选择的限制);在人生的初期阶段,由其他人代为选择(但愿符合她本人的利益);等等。

未来的情形面临不确定性,意味着任何生活规划对这个人的价值也不确

|

社会福利为基础的一套伦理上。

|

*2经常有人把现代经济学广泛视角中包含的正义理论同基于程序公正的道义理论做对比(Hayek,1960;Rawls,1972;Nozick,1974)。他们通常认为,其差异在于,判断程序公正的标准与应用这些程序可能带来的结果的任何事前评估无关。此类理论中的问题在于公正的事前定义。常见的例子来自赌博。例如,如果救生艇上有两个人,却只有一个人的食物,这些理论的倡导者通常建议的程序是,以抛掷一块无偏斜的硬币分配食物。这里的关键是“无偏斜”。虽然它意指结果出现的机会相等,但其道德力量来自经验概率,即如果硬币被反复抛掷,两个结果出现的概率会逐渐接近50%。然而这里的程序却是由一次抛掷决定结果。如果不知道经验概率,我们一开始就不能直观地知道什么是无偏斜的硬币。所以,程序公正完全取决于我们过去对可能后果的评估。

3.个人福利与社会福利

在测算福利水平时(无论个人或群体的福利),既可分析福利的构成因素,也可分析其决定因素。在现实中则采用了构成因素与决定因素的混合,例如,联合国发展计划署的综合性人类发展指数(HDI)即是如此。*3人类发展指数是一个标准化的线性综合指标,包含人均GNP、出生时预期寿命和识字率等,见第5节。但在研究中则可以把它们分开处理,下文也是这样操作的。

3.1直接测量1:构成因素

一个人的福利包含多种因素(例如健康和满意度),即福利的构成因素。由于福利本身是一个综合值,测算一个人的福利也需要用加总的办法。这意味着不同构成因素之间有权衡取舍,需要给它们赋予相应的权重。

例如,某人重视自己的健康,但也喜欢一种可能忽视健康的新奇生活方式,此时改善健康与丰富新奇生活之间就存在权衡取舍。为评估对自己的好处,她可以用健康作为标杆,考虑应该理性地赋予新奇生活多大权重。或者,她也可以用新奇生活作为标杆,考虑应该理性地赋予健康多大权重。除非此人遇到推理上的缺陷,否则她用哪种方式评估都不会有影响,都会得到相同的结论。*1Tversky and Kahneman(1986)发现的实验证据表明,即使构建问题的不同方法在逻辑上等价,决策问题的构建方式仍可能给决策者造成影响。利用选择优势解释框架效应并不困难,即语言可以被用作信号工具,实际上也的确经常如此。但如果我在文中考虑的人受到框架效应的影响,她可以反复变换其比较标杆,以此在同一种社会状态下无限提升其福利水平。心理学家有理由说这是欺骗。但我们不能假设,她理性地对这两种构成因素赋予的权重是固定不变的。如果身体欠佳,在其他条件相同时,相比健康状态良好时,她可能会赋予健康更高的权重。

|

这些与伦理相关的个人特征被包含在Vi*1同样,他们也可以采用“婴儿同等标准”,以及把其他任何类型的人作为标准。

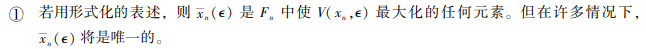

政策评估需要对福利水平进行比较。假设个人k是评估者,他可以是位国民,在给政治候选人投票前思考这些问题(见第3.4节);可以是伦理学家,受邀为政府提供建议;可以是政府的决策者;等等。此时,k对个人i的福利评估很可能不同于其他人对i的评估。这里并非强调福利是完全主观的议题,尽管其中某些方面肯定是,而是说即使没有其他问题,任何两个人对同一物体的测量也总是有差异。如果用Vki(x) 代表 k 对 i 在社会状态 x 下的福利评估, 再假设在 k 的评估里, i 在政策 A 时的福利预期值将高于政策B,但他对j的福利预期值评估则相反。 那么,k应该如何决定政策的排序?

可以假设,k有一套理论解释政策如何导致结果。我们这里把结果或影响解释为社会状态。如果k相信政策A导致社会状态x,政策B导致社会状态y,那么他作为政策评估者的任务就是对x和y做比较。

社会福利是个人福利的总和。设想我们可以做某些类型的个人之间的福利水平比较,例如i的健康程度比j更好。与个人福利函数一样,社会福利也是标量。社会福利测量中使用的单位可以是某个人的福利,而前文提到,个人福利可以由她的福利构成因素之一测量。例如,社会福利可以由个人1的某个健康指标(如营养状况)测量。

|

*2上文定义的效率不同于众所周知的帕累托效率。后者是关于效用子空间的效率,见第3.2节。

与之前的以赛亚·柏林(Isaiah Berlin)一样,森支持承认人类价值观多样性的伦理学理论。森(1987,第77页)评论说:“坚持只有一种我们重视的同质性标准,会极大地压缩我们的评估推理空间。”但请注意,k在公式(1)中得出Vki所用的伦理依据并不需要这种坚持。事实上,它同森对现代经济学家的批评正好相反。今天的经济学家并不要求人们采用某种同质的价值标准,但认为k能从个人i抱有的多元价值观中得出同质的标准Vki。可以说,福利的构成因素本身就反映了价值观的多样性。

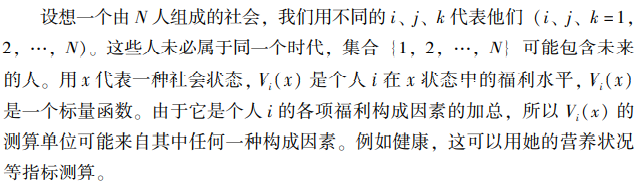

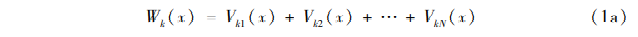

经济学家还探讨了V可以用基数测量时,W的其他结构。尤其值得关注的情形是,W可以是V的累加,这在理论和实证应用中都有极大帮助。在此时,x状态的社会福利为:

|

| 3 |

公式(1a)满足效率标准,同时可容纳各类伦理学理论。例如,如果Vki被理解为“幸福”或“满足”,并且采用“完全理性和公正的旁观者”(Rawls,1972,第184页)的视角,则代表古典功利主义。不过,该公式的累加形式并不限于目的论理论,也可以从直觉主义,甚至合同理论中得出。库普曼斯(Koopmans,1972)与马斯金(Maskin,1978)找到了直觉上很有吸引力的伦理学定理,在应用

|

是公式(1a)的累加形式。在更早期的研究中,海萨尼(Harsanyi,1955)也得出过公式(1a),后来罗尔斯将海萨尼的这一推演视为“无知之幕”背后的假定选择。但与罗尔斯不同,海萨尼假定在评估社会状态时,选择者会对自己陷入任何人的处境赋予相同的概率。

经验表明,采用公式(1a)有巨大的计算方面的优势:这方面最知名的案例包括对最优储蓄的基础性研究(Ramsey,1928;Koopmans,1965),以及对最优所得税的研究(Mirrlees,1971)。

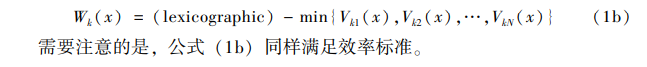

另一种不同于公式(1a)且被广泛采用的是罗尔斯式福利函数:

|

有关研究(Hammond,1976;d’Aspremont and Gevers,1977)给公式(1b)提供了公理基础。*1Koopmans and Maskin采用的公理与Hammond、d’Aspremont and Gevers采用的公理有个重要差异:对每个k,Vki(i=1,2,…,N)在多大程度上可以测量并在i之间可比,他们有不同的设定。阿特金森(Atkinson,1973)利用该公式和莫里斯(Mirrlees,1971)开创的一个简单模型估算了最优所得税率。通过一组有关个人动机的合理假设,他证明相比采用公式(1a)而言,采用公式(1b)并不会显著提高税收的累进性。这个结果出人意料,且有启发意义(后文的第5.3节还将解释这一结果),它也传递了更广泛的信息:给定世界可能的运行方式,表面上看似大不相同的伦理学理论可能得出相似的政策结论。

3.2直接测量2:效用与其他好处

事实上,经济学家并未经常采用公式(1)阐述社会福利的概念。他们发明了另外一种(但是等价的)方法。稍后我们将解释这背后的原因。

设想评估者k知道i做选择时依据的排序基础。令Uki(x)代表k从i的排序中构建的数值函数,也就是k构建的i的效用函数。理论经济学家通常以个人效用(而非个人福利)定义社会福利(Samuelson,1947;Graaff,1962)。不过在一篇经典的公共财政学论文中,马斯格雷夫(Musgrave,1959)认为,把社会福利完全建立在个人效用之上是一种不恰当的限制,因为存在他所说的有益品(merit goods)。此类产品比它们对效用的贡献更有价值。如第2节所述,个人和群体的“权利”也构成一类有益品。许多人还把财富的分配视为有益品。马斯格雷夫则指出,当我们评估社会状态时,对有益品供给的估值应该超出它们对个人效用的贡献。这种思考在应用福利经济学与发展经济学中已被普遍采用。

福利与效用不同。两者之所以有差异,是因为人们根据与自身福利无关的理由做出选择的现象并不罕见。如前文所述,人们所处的环境有重要影响。一个人可能受社会所迫做出特定选择,也可能受到引导,看重不符合自身利益的东西。更一般地说,许多选择是在家庭环境内部做出的。此类选择可能反映了家庭内部的作用机制,例如家庭成员之间的权力和责任关系。阿马蒂亚·森在一系列贬斥大量现代经济学研究的著作和文章中认为,不能把个人效用作为社会评价的唯一基础,因为除其他理由外,“被剥夺者对其遭受的剥夺往往逆来顺受”(Sen,1999,第63页)。不过在多年的老生常谈之中,他实际上是跟一扇敞开的门较劲。例如,我从未听说过哪位经济学家认为,由于贫困女性已屈服于命运,不再积极要求,所以没有必要再投资于最贫困国家的女性生殖健康项目;或者由于贫困国家的父母不关心教育,对教育缺乏了解的儿童自己也不关心,所以那里的政府不应该再投资于农村地区的初等教育。我同样不知道,有任何现代经济学家只根据民众对民主和公民自由的需求强度,证明民主制度和公民自由权利的合理性。与政治领导人一样,经济学家当然会问,贫困国家能否负担得起民主制度和公民自由(见第5.7节);但该问题必然涉及:民主制度和公民自由是否妨碍了贫困国家的收入增长。这是那里的民众应该关心的,也是有理由关心的。

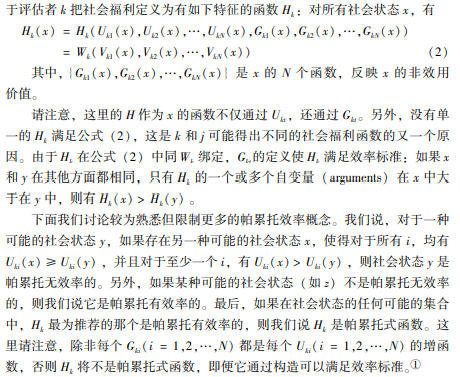

在伯克(1938)与马斯格雷夫(1959)的引领下,经济学家不仅把社会福利当作个人效用的函数,还明确纳入了社会状态的其他特征,包含超越效用决定因素的与伦理相关的内容,例如民主制度和公民自由等。形式上,这相当

|

*1为证实这点,考虑一个可能的社会状态集合。从中选出一个有效率的社会状态(效率的定义如上文),排除每个Gki是每个Uki的增函数的特殊情形,再考虑它在个人效用的N维子空间中选点的映射,显然,它不是可能的社会状态集合在该子空间的映射中的一个有效率点,也就是说,它不是帕累托有效率的。森的“自由悖论”就是这种情形的一个例子。

研究中采用Hk(而非Wk)的一个好处是,Wk部分来自可观察的行为(Uki是一个数值函数,评估者k用它表示根据i的选择进行的排序),部分来自社会状态的非效用价值(表现为Gki,i=1,2,…,N),例如对民主、隐私和公民自由的重视程度等。我们可以把后者理解为k在估计出效用对社会福利的贡献后,还需要对评估值所做的调整。当然,把后者说成“调整”既不表示这是事后行为,也不意味着调整的幅度必然较小。

经济学家采用Hk而非Wk的另一个原因是,这迫使他们努力思考为什么在评价政策时需要超越Uki的范围。毕竟,对社会状态的“非效用”特征的热衷可能代表着父爱主义,甚至专制主义。*1伯林的经典文献(Berlin,1959)讨论这种隐含的代表关系,他指出,马克思的“虚假意识”概念被用于为暴政辩护。最后,采用Hk而非Wk还有现实操作的好处。通过确定Uki,让k能估计人们对税收、补贴及满足基本需求的供给等公共政策的反应。如果k用Wk估算,他肯定知道如何直接依据个人福利函数从伦理的角度考虑社会状态,但并不清楚该支持哪种公共政策,因为他无法判断人们对政策会如何反应。请记住,Vk并不一定与个人i做选择时依据的排序基础相符。*2在福利经济学理论中,当模型分析采取加总方式时(如涉及总消费、投资和闲暇),通常假设医疗和教育等构成因素属于前两类,并且社会福利只以个人效用为基础。此类做法的核心往往是分析不同形式的函数Hk如何反映人们对平等问题的关注。

3.3间接测量:决定因素

还有一种测量福利的办法是评估福利的决定因素,即产生福利的物品投入,包括食品和营养、医疗服务、衣服、饮用水、住房、对知识和信息的获取、国防资源投入,以及收入和财富等加总物品。我们在此前两小节指出,可以通过比较社会福利的构成因素评估政策,例如在k的判断中:由于A导致x,B导致y,且估计显示Hk(x)>Hk(y),则应该选择政策A,而非政策B。不过,政策也可以通过它们对社会福利的决定因素的影响来评估。如果足够精确和细心,两种方式都能完成任务。也就是说,无论以社会福利的构成因素还是决定因素的恰当测算为基础,都可以对政策进行评估。*3罗尔斯的两个争议原则(Rawls,1972,第302—303页)部分针对某些构成因素(政治与公民自由)的生产和分配,部分针对某些决定因素(收入与财富)的生产和分配,是构成因素与决定因素的混合物。我将在文中指出,理论上有可能单独采用其中一种因素进行评估。

3.3.1社会成本收益分析

为此,我们设想有一个投资项目,它是与商品投入和产出相对应的服务的流量,因此也是福利决定因素的流量。一种投入或产出的社会价值等于它对社会福利的贡献,这种贡献被称为该商品的影子价格,或者“社会稀缺性价格”,或者“会计价格”。商品的影子价格不一定等同于市场价格,例如,孟加拉国达卡的市民从城市污染中获得的市场价格为零,但影子价格并不为零,因为他们由于污染而罹患了支气管病。又如在一个关心收入和财富意义上的贫困问题的评估框架中,穷人所获收益的影子价格高于富人所获的同等收益的影子价格,等等。影子价格不仅取决于伦理价值观、技术与现有资源,还涉及影响资源配置的制度因素。影子价格能给我们带来巨大帮助,它兼容了事实与价值观。项目评估需要用影子价格估算项目的各种投入和产出,再以适当方式加总。加总的方式如下。

一个项目在给定时期的产出的影子价值之和,与同期投入的影子价值之和的差距,被称为该项目在同期的影子利润。在项目生命周期的每一年,都需要估算项目的影子利润。还需要考虑一系列针对每两个相邻时期的社会贴现率,使评估者能把项目的影子利润流加总起来。社会贴现率则是跨期影子价格。我们可以证明,在评估项目时,影子利润流的贴现值之和是恰当的总量指标:如果贴现值之和为正,就应该批准项目;如果贴现值之和为负,则应该否定项目。

|

*1对公共项目中选择恰当贴现率(即社会贴现率)的讨论,通常是针对事实而非价值观:贴现率是否应该反映市场利率,如果是,对应哪个利率?可参见Arrow et al.(1996)。关于社会贴现率的观点分歧通常可以用敏感性分析予以解决,见本文第4.2节。我知道的对项目评估的最精简介绍是Daily et al.(1999)。至于更完整的讨论,包括估算影子价格与社会贴现率的具体方法,可参考Arrow and Kurz(1970)、Little and Mirrlees(1968,1974)、Dasgupta et al.(1972),以及Dasgupta(2004[2001])。

在一个项目的影子利润流贴现值之和与一个国家的实际财富之间,有很完美的联系。我们在谈及资本资产时,不仅关心它们自身的特征,还涉及其位置、时间、不确定性、所有者身份等。我们用“包容性财富”(inclusive wealth)的概念,指代全部资本资产的影子价值(或社会价值),不仅包括制造品资产,还涉及知识和技能,以及自然资本(如生态系统)等。因为Wk是产品和服务整体分布的函数,那么在其他条件相同时,某个穷人拥有的一单位特定类型资本资产的影子价值,将会高于某个富人拥有的一单位同类资本资产的影子价值。所以,包容性财富不仅是个人财富的总和,而且是个人财富的加权总和。可以证明,一个项目的影子利润流贴现值之和就是它对经济体的包容性财富的贡献,这意味着,用包容性方式测算的财富是社会福利的加总指标。一个国家的财富是全部资本资产的社会价值,因此就是对国家富裕程度的测量。这并不代表包容性财富等于社会福利,但它表明,当且仅当政策改革措施(例如一个投资项目)能增加包容性财富时,才会提升社会福利。

3.3.2包容性财富与可持续发展:理论

有意思的是,社会福利与包容性财富在时间维度上也同步变化。可以证明,在有恰当定义的条件下,社会福利作为时间的非递减函数的充要条件是,人均包容性财富是时间的非递减函数。该定理已被证明,并被纳入越来越宽泛的场景(Dasgupta and Ma..ler,2000;Arrow et al.,2003a,b)。它给可持续发展的直觉理念(intuitive notion)提供了可操作的含义,这一概念因为著名的《布伦特兰委员会报告》(Brundtland Commission Report,WCED,1987)而流行,被定义为“既满足当前需求,又不损害未来世代满足其需求的能力得到发展”。

布伦特兰委员会对可持续发展的定义聚焦于维持经济体的总生产基础,但该报告没有指明,这一基础是社会福利决定因素的未予明确的总和。把社会福利与人均包容性财富的时间变化联系起来的上述定理则告诉我们,如何可以测算这个总生产基础。该定理把社会福利决定因素的一个确切总和同社会福利本身联系起来,也就解释了为什么应该关注这一生产基础。之后的第5.5节还将介绍把该定理应用于世界上最贫困国家的例子,以考察那里在过去30年的经济发展是否可以持续。

3.3.3为什么关注福利决定因素?

追随森等人的思路(Sen,1987;Dreze and Sen,1990),部分后续研究也批评了把GNP作为社会福利指标的做法,理由是它测算的其实是一个国家的富裕程度(Anand and Ravallion,1993;UNDP,1994,第14—15页)。这类批评犯了两方面错误:第一,富裕程度是存量概念,而GNP并非我所知的任何财富指标的回报;*1甚至可以说,由于GNP未考虑资本折旧,也不能视为富裕程度的测算指标。见第5.6节。第二,更重要的是,第3.3.1节得出的福利构成因素与决定因素的联系表明,试图用一个富裕指标测算社会福利并没有错。问题不在于富裕程度会造成误导,而是我们应该找到对富裕程度的恰当测算方法,包容性财富就是这样的恰当测算方法。

大体而言,福利构成因素与决定因素可以理解为“目标”和“手段”。伦理学家把构成因素视为研究的明确对象,而经济学家和统计学家更看重决定因素。这里有文化差异且经常存在冲突。不过,看一看教育和技能,它们是福利构成因素还是决定因素?事实上兼而有之。接受教育,一部分是目的本身,另一部分是改善未来机遇(或能力)的手段。亚里士多德主义的伦理强调前者,人力资本经济学关注后者。教育兼有这两种特征并不是问题,只要我们能够分别追踪。当某种物品能带来共同收益时,重复计算会是优点。教育和医疗都应该做双重计算。作为人力资本经济学的先驱,舒尔茨和贝克尔让我们关注的重点偏离亚里士多德式的美德,极大地深化了我们对经济发展过程的理解(Schultz,1961,1974;Becker,1964,1983)。如果劝诫当今贫困国家的政府说,教育并不会促进国民财富增长,但它本身是应该追求的目标,那只会成为让它们比现在更忽视教育的理由。那些国家的政府还可能辩护说,它们没有能力支付教育这样的奢侈品。

如果测算实际物品(即构成因素)是非常自然的事情,为什么我们还要费力测算福利的决定因素呢?

这背后有几个原因。第一,如果不了解决定因素“产生”构成因素的机制,我们就不知道何种制度最能促进人们的利益,何种制度可能带来灾难:是否应该依靠市场生产和配置食品、衣服、住房及信息?政府是否要介入教育、公共卫生、道路和港口的供给?本地社区是否要参与对当地自然资源的管理?人们在保险和信贷方面需要什么样的制度?等等。第二,借助商品性质的福利决定因素(commodity determinants),更容易描述政策选项,例如投资项目。这些项目用商品流量描述并非偶然,投资项目最初涉及的就是商品流量。第三,影子利润是项目的投入和产出的线性指标(linear index),线性函数很便于做估算。

3.4社会福利函数与阿罗的投票规则

肯尼斯·阿罗著名的不可能定理与此有什么联系?对于阿罗的著作(1963[1951])有多种解读,其中某些并不太符合他对自己关注的社会选择机制的公理设定。我的理解如下:

阿罗把著作标题定为《社会选择与个人价值观》(Social Choice and Individual Values),他的关注点是,在选民k根据Wk(等同于Hk)对社会状态进行排序的世界中,找到合适的民主投票规则。*1多数决规则就是投票规则的一个例子。我这里说的“投票规则”在阿罗的著作里被称为“社会福利函数”(Arrow,1963[1951])。很不幸,现代经济学里有太多技术术语,但只要能保持一致,这并不成为问题。阿罗假设,人们根据自己对社会状态的伦理评价来投票。而在上文概述的理论中,公式(1)中的Wk就反映了k的价值观。如果说人们有不同的价值观,则意味着各自的Wk不同。阿罗假设,选民k在选票中能提供的唯一信息是由Wk得出的社会状态排序,而投票规则可以包含的唯一信息是众多个人的排序。投票规则把众多Wk中得出的N个排序加总,形成一个最终排序,在此基础上做出社会选择。请注意,阿罗设想的选民是根据伦理考虑(Wk)来填写选票的,而不是根据个人利益(Vk)或者个人选择(Uk)。阿罗不可能定理的含义是:如果社会状态超过两个,在可能的Wk函数集合不受限制的情况下,不可能设计出满足一套简单伦理原则(例如,应该通过民主方式,应该得到有效率的结果)的投票规则。可是,这个定理并不排斥人们的伦理思考。*2允许且只允许个人排序被加总,这个限定条件在社会选择研究中受到很多批评。但没有人证明,在不干扰选举过程的情况下,投票站还能够提供哪些更多的信息。感受的强度?这可能因为夸大表述而被严重扭曲。选民的特殊需要?这可能违背民主的核心原则,即人人平等(匿名投票)。个人之间的福利比较?本来这种比较就是选民在投票时要做的事情,还需要交给谁去做呢?等等。在许多国家的选举中(如美国的总统大选,英国的议会选举),投票规则要求选民披露的信息甚至比阿罗理论要求的更少。这些选举规则要求k只需标记出根据Wk得出的排序最高的候选人。该限制条件不仅没有必要,而且限制过头了:当候选人超过两位时,可能扭曲选举结果。可参考Dasgupta and Maskin(2004)。

通常来说,人们并非直接对社会状态投票。在不同情境下,人们投票选择的是政策、法律、规则或候选人,但最终会反映在社会状态上。例如,人们在给政治候选人投票时,事实上是在影响社会状态,因为候选人代表不同政策,不同政策则导致不同社会状态。我们再次看到,关于事实的分歧会产生影响。我们设想有几项政策(或几位候选人)等待选择,即使所有选民对社会状态有相同的伦理排序,即公式(1)中的Wk和Vki与k无关,但如果他们对于从政策到可能结果的路径有不同理解,给出的政策排序也将出现差异。阿罗不可能性定理认为,在超过两种政策选项时,如果选民对于从政策到可能结果的路径特征的认识来自不受限制的信念体系集合,则不可能设计出满足一套简单伦理原则(例如应该通过民主方式,应该得到有效率的结果)的投票规则。可是,这个定理不排斥人们的伦理思考。或者说,即使人们有相同的伦理价值观,但如果关于社会中的不同行为人对政策的预期反应,以及大自然对人类行为的预期反应,人们有着各不相同的理论看法,则不可能性定理依然成立。在第5节,我们将看到有关事实的这种分歧如何主导了50年来的发展经济学研究。

现代经济学的一个深刻洞见是,我们在私人品市场上处理自己的日常事务时,无须过于担心他人。市场体系极大地节约了信息成本:在购物时,我们不需要时常观测他人的行动,以决定谁需要什么以及为什么。然而,市场只有对私人品才是高效率的制度。公共领域涉及公共品和有益品的供给(以及更一般地说,外部性问题),其中一类是保证市场正常运转的公共制度。现代经济学鼓励人们在公共领域关怀他人,基于公共利益投票,在这里公共利益用Hk而非Wk表示。现代经济学家由此指出,所谓公民意识,就是承认并接受我们生活中存在公共领域与私人领域的二元划分(Arrow,1974)。

4.残酷的选择、基于性别的资源配置和部分排序

当今有些伦理学家质疑现代经济学的基础,他们声称并非所有社会状态都是可以排序的。有人认为,以排序为基础做选择的设想,乃是对人性的误读(Sen,1987;Putnam,2002)。他们声称,伦理思考最多只能得出对于可能选项的部分排序,而非全部排序。*1排序和部分排序的定义见本文第77页脚注①。用本文第2节的术语来说,这意味着如果k关注伦理,他就不能构建出Wk(或Hk),也不能构建出个人的Vki(以及Uki和Gki),因为这里的每个指标都是各选项排序的数值表达。伦理学家还主张,如果不同选项都是“悲剧性质”的,还依然宣称能对它们全部排序,只会揭示出一个人的肤浅鄙陋、缺乏道德敏感。

4.1个人选择

针对个人选择,经常有人提到阿伽门农面临的军事决策困境(Sen,1987)。在埃斯库罗斯讲述的故事里,阿尔忒弥斯女神命令爱琴海保持无风状态,让希腊军队统帅阿伽门农面临残酷选择:要么牺牲自己的女儿伊菲琴尼亚,以便希腊舰队顺利航行到特洛伊;要么保护女儿,却会让舰队无法起航,遭受羞辱,甚至最终受到敌人的袭击。阿伽门农在艰难抉择之后,最终决定必须牺牲伊菲琴尼亚。森认为,尽管阿伽门农做了这个选择,他的依据却并非这是一个不那么糟糕的选项,因为两个选项都非常糟糕,以至于是不可排序的。

然而,森没有给我们为什么不能对残酷选择做排序的详细理由。*1在威廉·斯泰伦(William Styron)的作品《苏菲的选择》中,主人公面临更加残酷的处境,不得不从两个孩子中选出一个去毒气室,否则两个孩子都将被送进去。这个困境令她崩溃,但在该书结束部分,她透露了自己做出选择的理由,我们依然从中看到了人性的光辉。即使承认两个选项都将摧毁自己的正直信念,阿伽门农依然可以坚持说,尽管必须这样选择,他也是两害相权取其轻,至少有一部作品是这样解读的(Williams,1993)。虽然就我所知,古希腊人的辞典里并无“恶”的术语,我们在这里却不妨采用,因为努斯鲍姆(2000a)就是用阿伽门农困境来阐述当今的贫困社会面临的某些残酷选择。她还进一步向经济学家和政策制定者推荐这部古典著作,认为阅读其中的悲剧选择有助于他们理解世界上最贫困家庭的成员遭遇的困境(Nussbaum,2003,第415—416页)。仔细想来,你会发现这对许多社会科学家来说极具羞辱性,他们早已在印度次大陆和撒哈拉以南非洲看到了此类选择困境,并深入探讨了有关背景。

在一项颇有启发却被严重低估的研究中,人口学家普拉文·维萨利亚(Pravin Visaria,1967)发现,印度的女性和男性性别比例自1901年人口普查以来趋于下降,并严重低于1。流行病学专家陈致和(Lincoln Chen)就此提出了“女性到哪里去了”的疑问。后来的众多研究成果发现,在印度次大陆的部分区域,食品和医疗资源在家庭中的配置向男性倾斜(D’Souza and Chen,1980;Chen et al.,1981;Chen,1982)。*2由此催生出了大量的研究文献,例如Sen and Sengupta(1983),Behrman(1988a,b)。这些学者的结论来自死亡率和人体测量统计,以及从中推导出的家庭物品配置状况。若干发展经济学家随后探讨了如下可能性:在抚养女童的家庭成本高于男童的社会环境下(因为女孩结婚后将离开家庭,并可能需要不菲的嫁妆),维萨利亚从人口普查数据中观察到的歧视现象,或许是贫困家庭对持续紧张的经济状况的一种反应。*1尤其可参考Rosenzweig and Schultz(1982)。作为支持证据,印度北方的一个样本显示,出生顺序(birth order)较高的女孩受到的歧视程度,比出生顺序较低的女孩更甚。参见M.Das Gupta(1987)。

经济学家并未忽视家庭与个人的区别。一个家庭的选择反映了其内部的作用机制,例如,建立在经济依赖上的成员之间的权力关系,女性同男性的社会地位,等等。如果我们设想,母亲比父亲对女儿更为同情,那我们应该看到在其他条件相同时,在女性受过教育,或能够从事有偿职业,或掌握家庭预算的家庭,对女童的歧视程度会更轻。延续这一思路,在其他条件相同时,在女性受过教育,或能够从事有偿职业,或掌握家庭预算的家庭,女性成员的营养状况会更好,遭受的歧视会更轻。这些确实有证据支持。*2参见Cochrane(1979)、Behrman and Wolfe(1984)、Kennedy(1989)和Sen(1990)等文献。据我所知,最早利用谈判理论(尤其是众所周知的纳什谈判解)解释家庭商品需求的是McElroy and Horney(1981)。更早的文献,如Kalai and Smorodinsky(1975),提出了更适合用于研究家庭选择的谈判模型(Sen,1990;Dasgupta,1993)。

还有证据显示,印度次大陆的性别歧视在不同生态区域和财产继承制度下有所区别;撒哈拉以南非洲的性别歧视特征也不同于印度次大陆。博赛拉普(Boserup,1970)在一本内容广泛的著作中指出,女性在需要锄地的农业中(例如在撒哈拉以南非洲)有更重要的作用,而在普遍采用犁耕的地区(如印度次大陆)则不然。博赛拉普认为在锄地耕作、一夫多妻制与女性地位之间存在关联。

在非洲证实这种关联是非常困难的。杰克·古迪(Jack Goody)在一篇基础性研究中强调,一个人在某个体系中的经济重要性不能只看他对农业的参与,还取决于从事其他互补性活动,如日常的取水和收集木柴等。他利用女性在最广义的经济活动中的角色,解释撒哈拉以南非洲的一夫多妻制现象,以及为什么已婚女性会获得配偶部落的耕地奖励,为什么男性必须在结婚时支付彩礼。*3参见Goody(1973)、Goody and Tambiah(1973)、Goody(1976)、Williamson(1976),以及 Goody et al.(1981)。

博赛拉普对女性的社会地位与女性在农业中的角色相关的观点,被其他学者用来诠释印度次大陆的现象(Bardhan,1974;Sopher,1980)。他们注意到印度女性的生活机遇有显著的南北差异,种植小麦的北方地区比种植水稻的南方地区黯淡得多,东部地区则介于其间。他们还发现,如今很知名的喀拉拉邦在南方地区是一个例外。与北方相反,喀拉拉邦的一个主要种姓群体是母系性质的,那里的婚姻中经常看到入赘现象,或许都与这种南北差异的出现有关。我们获得的一些证据符合这些推测,例如有部分行为习俗受当地的影响,包括邻居和同龄群体的影响等。*1对经济学家所说的集体行为的“社会偏好”的一般分析,见Blume and Durlauf(2001);以社会偏好为基础的生育率模型研究,参见Dasgupta(1993,2002,2003)。

我这里的介绍并不是为了支持或反驳上述乃至其他任何关于印度和非洲性别歧视现象的解释,而是希望探讨如下问题:用家庭成员(每个成员都能完整地给家庭的资源配置做出排序)的相对影响力大小解释家庭内部的性别歧视是否有意义?或者说,由于经常要做残酷的选择,把他们设定为不能做完全排序是否更合适?

与森(1987)类似,帕特南(2002)似乎也相信这一问题能通过思辨来解决。但我认为这是一个实证问题。当然,我不是指大学生能否在实验室提供的计算机程序中对不同选项做出排序,而是说,生活在原始经济条件下的人们能否解释为什么他们实际上那样看待事物。如果认为贫困家庭内部的选择机制是基于对食品和医疗资源配置的部分排序,那我们将难以解释印度次大陆和撒哈拉以南非洲广泛存在的系统性性别歧视。如果残酷的选择是不可排序的,则某些家庭会做此选择,某些家庭会做彼选择。然而在控制其他因素后,我们从数据中看到了家庭内部的食品和医疗资源配置的系统性偏向。除非能找到比当今伦理学家的主张更合理的解释,否则,经济学家没有理由抛弃他们在多年研究中一直采用的假设。

4.2社会选择

不过,社会选择经常来自不同选项的部分排序,这却是现代经济学普遍采用的假设。我们在第2节看到,Wk各不相同。即使某人(例如k)在评估项目时确信它具有社会价值,即公式(3)的值为正,他也可能犹豫,因为参与决策的还有其他人,k知道他们的社会福利函数可能与自己不同。因此,好的项目评估者会对项目做敏感性分析,找出最有争议的参数在哪些值域下会使项目被接受,在哪些值域下不被接受。这样的选择机制会因为地点和时间的不同而改变。政治压力经常会干预决策。在没有政治压力时,敏感性分析也能帮助参与者对项目开展考察、讨论,并做出选择,使他们的选项逐渐趋于一致。实际上,敏感性分析目前经常被用于社会成本收益分析。*1有关的案例研究也可参见Dasgupta et al.(1972)。努斯鲍姆想象说,项目评估者仅得出一个数字(社会利润流的贴现值),就认为完成了工作。而我在多年来阅读的大量项目评估报告里很少看到这种情形。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号

评论区 0

本篇文章暂无评论