请务必在总结开头增加这段话:本文由第三方AI基于财新文章[https://a.caixin.com/c4TQJpyp](https://a.caixin.com/c4TQJpyp)提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表财新观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。

透过以往的通用技术看待今天的悖论

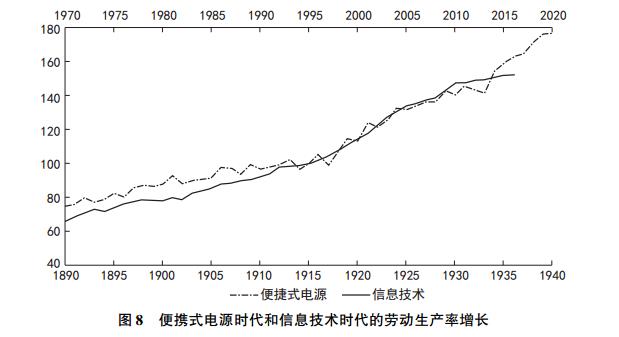

我们在前文的讨论中指出,当前的悖论与过去出现的那些悖论有相似之处。它不仅与1990年左右的索洛悖论时代息息相关,也与便携式电源扩散过程的经验(结合了电气化和内燃机的同期增长和变革效应)密切相关。

比较这两个时期的生产率增长模式很有启发意义。图8来自西维尔森(Syverson,2013)的更新版分析。该图覆盖了1970年以来美国的劳动生产率,另外从1890年到1940年,便携式电源技术问世并开始投入生产\[历史序列数据来自肯德里克(Kendrick,1961)\]。现代序列数据的时间轴以1995年的值100为基数,年份标记在上横轴上。便携式电源时代的指数在1915年的值为100,年份显示在下横轴上。

|

便携式电源时代的劳动生产率与当前的生产率序列数据有着非常相似的模式。在这两个时代,最初大约25年的生产率增长都相对缓慢。然后,两个时代出现了长达10年的生产率增长加速:一个在1915—1924年的便携式电源时代,另一个在最近的1995—2004年。

20世纪90年代后期的加速(至少部分)解答了索洛悖论。我们猜想,20世纪10年代后期的加速可能同样回答了一些经济学家在1910年提出的问题:到处都能看见电动机和内燃机,但为什么在生产率统计数据中却看不到它们?(*1.我们不知道有谁确实这么说过,当然,当时并不存在今天的国民经济核算体系,但我们觉得这个有趣的情景很具启发性,而且在某种程度上是合理的。)

非常有趣且与当前情况极其相关的是,2004年后出现的生产率增长放缓也与历史数据(即从1924年到1932年的放缓)有相似之处。从图中可以看出,对于人工智能和相关技术的新浪潮(可能有人更喜欢称之为基于信息技术的第二波浪潮)能否重新加速生产率增长,颇具启发意义的是在便携式电源时代结束时,劳动生产率增长再次加速,1933—1940年年均增长2.7%。

诚然,过去的突破性增长并不能保证今天的生产率必定再次加速。然而,它确实引出了两个相关的观点:首先,这是生产率增长放缓然后加速的另一个例子;其次,它表明由核心通用技术驱动的生产率增长可以出现多段起伏。

由人工智能驱动的技术加速带来的预期生产率效应

要了解人工智能对生产率产生的可能影响,将人工智能视为一种资本,特别是一种无形资本,是很有用的。它可以通过投资进行积累,是一种持久的生产要素,还可能贬值。将人工智能当成一种资本类型,可以厘清它作为生产要素的开发和建设将如何影响生产率。

与任何资本深化一样,人工智能的发展可以提高劳动生产率。无论人工智能资本的测算质量如何(我们也许认为其测算不会出于下面讨论的几个原因),这都是事实,尽管可能存在滞后问题。

人工智能对全要素生产率的影响更为复杂,而且将取决于其测算结果。如果能够完美地测算人工智能(及其产出),并将其包含在全要素生产率的分母输入束和分子输出束中,由此测的全要素生产率将准确地反映真实的全要素生产率。这种情况下,可以像对待其他可测算的资本投入一样对待人工智能。后者对产出的影响可以通过全要素生产率投入量适当地计算和“消除”,从而使全要素生产率保持不变。这并不是说人工智能的扩散不会带来生产效益,而是说它可以像其他类型的资本投入那样进行估值。

经济学家和国家统计机构在处理人工智能时可能面临测算问题,这是有原因的。一些属于比较普遍的资本测算问题,另一些则可能涉及人工智能的特殊之处。我们接下来讨论这个问题。

测算人工智能资本

无论人工智能及其相关技术对实际产出和生产率的影响如何,上文的生产率展望清楚地表明,测算人工智能影响的方式取决于各国统计程序如何测算人工智能资本。

如前所述,人工智能资本测算的主要困难在于,它的许多产出都是无形的。由于人工智能作为一种投入而非最终消费品广泛使用于制造各种资本,包括新型软件以及人力和组织资本,这个问题变得日益严重。和人工智能一样,大部分这类资本(包括人力资本)也是无形的(Jones and Romer,2010)。

更具体地说,若想有效利用人工智能,需要开发数据库、培育企业特有的人力资本,并实施新的业务流程。因此大量的资本支出和维护必不可少。这些无形支出的有形对应项,包括购买计算资源、服务器和房地产,很容易用标准的新古典增长核算模型来衡量(Solow,1957)。但是,互补性无形投资的资本品生产价值就很难量化。有形和无形资本存量都会产生随时间累积的资本服务流收益。实现这些收益需要的不只是租赁资本存量。购买资本资产会给公司带来额外的调整成本(例如,业务流程重新设计和安装成本)。这些调整成本使资本无法像无摩擦租赁市场隐示的那么灵活。人工智能资本以及更一般的信息技术资本的大部分市场价值,可能来自资本化的短期准租金,那些完成重组进而从新投资中提取服务流的公司可以获得这类租金。

然而,虽然有形资产存量记入公司资产负债表,但人工智能投资的无形补充支出和调整成本一般并不记入。如果不考虑无形人工智能资本的生产和使用,常规的增长核算对增加值变化的分解,会把人工智能无形资本深化误认为是全要素生产率的变化。正如霍尔等人(Hall,2000;Yang and Brynjolfsson,2001)讨论的,这将导致在计算最终产出时遗漏资本品生产的潜在重要部分。因此,对全要素生产率的估计可能会出现两个方向上的不准确:当无形人工智能资本存量增长快于产出时,全要素生产率增长将被低估,而如果资本存量增长慢于产出,则全要素生产率增长会被高估。

对这种效应的直观认识是,在任意给定的时期t,时期t+1内(未测算到的)人工智能资本存量的产出是时期t内(未测算到的)现有人工智能资本存量投入的函数。当人工智能存量快速增长时,未测算到的产出(创造的人工智能资本存量)将大于未测算到的投入(使用的人工智能资本存量)。

此外,假设我们测算创造无形资产所需的劳动力和其他资源的相关成本,可是由此产生的无形资产增加并不计为对产出的贡献。在这种情况下,不仅GDP总量会被低估,以GDP为分子的生产率也会被低估。因此,即便真实的生产率在提高,无形资本快速积累时期也可能只测算到较低的生产率增长。

在遗漏资本品生产的情况下,测算到的生产率只反映一个事实,即更多的资本和劳动力投入完全用于生产能测算到的产出。用于生产不能测算的资本品投入,则类似于损失的潜在产出。例如,布鲁金斯学会(Brookings Institution)最近的一份报告估计,2014—2017年,对自动驾驶汽车的投资已经超过800亿美元,但迄今为止消费者对这项技术的接受程度仍然极低。(*1.https://www.brookings.edu/research/gauging-investment-in-self-driving-cars/.)该数字大约相当于2016年GDP的0.44%(跨度为3年)。如果自动驾驶汽车的全部资本形成都是由同样昂贵的劳动力投入产生的,那么估算的劳动生产率在过去3年里每年降低0.1%,因为自动驾驶汽车尚未促使可测算到的最终产出有任何显著增加。类似地,根据人工智能指数,过去10年间,顶尖大学人工智能和机器学习课程的入学人数大约增加了2倍,风险投资型人工智能相关初创企业的数量更是翻了两番。倘若它们创造的无形资产超出生产成本,GDP将被低估。

最终,被错误测算的无形资本品投资预期将给投资者带来收益(即产出)。一旦这些隐性资产产生可测算的产出,另一个导致生产率高估的错误测算效应就会出现。当错误测算或遗漏的资本产出份额和存量增加时,该资本生产的可测算产出增加将被错误归因于全要素生产率提高。随着未测算到的资本品投资增长率下降,未测算到的资本品的资本利息流对全要素生产率的影响可能超过未测算到的资本品导致的低估误差。

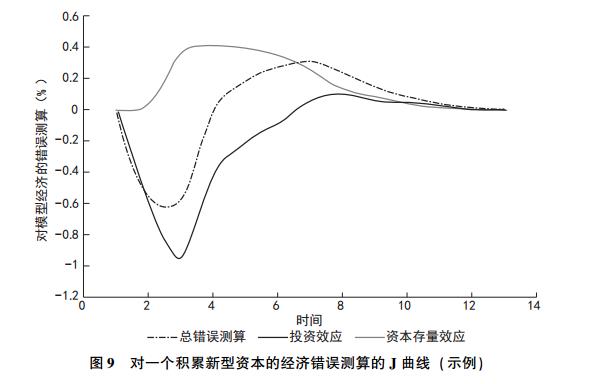

这两种效应相结合产生了“J曲线”,其中无形资本的早期生产导致对生产率增长的低估,但后期未测算到的资本存量的收益带来了可测算产出的增长,而这一产出增长可能被错误地归因于全要素生产率。

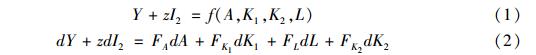

我们可以将上述观点用公式表述如下:

|

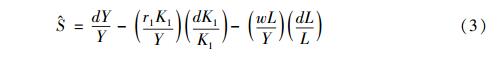

产出Y和价格为z(zI2)的未测算到的资本品由生产函数f产生。f(·)的投入是全要素生产率A、普通资本K1、未测算到的资本K2和劳动力L。方程(2)将产出的全微分作为生产函数的输入函数。如果普通资本的租赁价格为r1,未测算到的资本的租赁价格为r2,工资率为w,那么我们得到:

|

|

其中S^是测算到的索洛余值,S*是正确的索洛余值,它包含了错误测算的资本投资和资本存量。

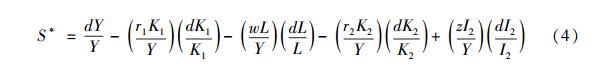

错误测算的等式如下:

|

等式的右边描述隐性资本效应和隐性投资效应。当未测算到的资本的新投资增长率乘以其产出份额大于(小于)未测算到的资本存量的增长率乘以其产出份额时,估算的索洛余值将低估(高估)生产率的增长。一开始,新型资本有较高的边际产量。企业将积累该资本,直到其边际收益率等于其他资本的收益率。随着资本的积累,对未测算到的资本的净投资增长率将变为负值,导致对全要素生产率更加高估。在稳定状态下,无论是净投资的产出份额还是未测算到的资本净存量都没有增长,生产率的测算误差为零。图9对此给出了说明。(*1.在该模型经济(toy economy)中,新投资的价格z和资本的租赁价格r分别为0.3和0.12。用于创建该图的其他值参见附录。)

放眼未来,这些问题可能对人工智能资本尤为明显,因为这类资本的积累在短期内几乎肯定会超过普通资本积累的速度。人工智能资本是新的资本类别,不仅在经济统计方面无疑是很新的,甚至在实际运用中也算得上是新的。

|

这也意味着,根据类别内的资本增长计算的资本数量指数可能不适合作为基准,用于测算人工智能的早期规模和效应。各国统计机构并不真正专注于测算尚未普遍存在的资本类型。新型资本往往被纳入现有类型,还可能被推断为边际产量很低(进而导致低估新资本的生产效应);或者干脆被忽略。这一点类似于价格指数中的新商品问题。

一个相关的问题是,一旦人工智能被单独测算,那么相对于其他资本存量,其测算单位能在多大程度上反映人工智能的边际产量。也就是说在经济中,如果1美元人工智能存量的边际产量是1美元非人工智能资本的2倍,那么人工智能的数量指标是否会反映这一点?这需要测算人工智能和非人工智能资本的相对价格,从而反映边际产量的差异。正确测算精确的比例差异(无论是在时间上还是在横截面上),比正确测算各种水平更加重要。最后我们需要知道,一单位人工智能资本的生产率是另一种资本的2倍,其资本存量也应该是后者的2倍。

需要注意的是,这些都是资本测算中的经典问题,并非人工智能面临的新问题。对人工智能来说,这些问题可能会系统性地更加糟糕,但在事前并不显而易见。这一点的真正含义是,经济学家和国家统计机构即使不能完全解决这类问题,也至少应该拥有处理这类问题的经验。换言之,一些测算问题对人工智能来说可能尤为普遍。例如,很大一部分的人工智能产出值可能是企业特有的。设想如下程序:它能够算出个人消费者的产品偏好或价格弹性,并将产品和定价与预测相匹配。这对不同的企业有不同的价值,取决于它们的客户群和产品选择,而且知识可能无法在企业之间转移。这一价值还取决于公司实施差别定价的能力。这些限制既可能来自企业的市场特点,比如转售机会,并不总是在企业的控制之下;也可能来自企业拥有互补性的执行资产(implementation assets)或执行能力。同样,每家公司都有可能在其员工中寻找不同的技能组合,对其生产过程有独特的需求以及一套特定的供给约束。在这种情况下,企业特有的数据库和这些数据的应用程序,将使不同企业的机器学习能力各有不同(Brynjolfsson and McAfee,2017)。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号

评论区 0

本篇文章暂无评论