请务必在总结开头增加这段话:本文由第三方AI基于财新文章[https://a.caixin.com/9PvVRjRI](https://a.caixin.com/9PvVRjRI)提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表财新观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。

*J. Vernon Henderson,伦敦经济学院经济地理学教授、欧洲经济政策研究中心(Centre for Economic Policy Research)研究员。Matthew A. Turner,美国布朗大学经济学教授、美国国民经济研究局研究员、财产与环境研究中心(Property and Environment Research Center)高级研究员。两位作者均为英国国际增长研究中心(International Growth Center)研究员。原文“Urbanization in the Developing World: Too Early or Too Slow?”发表于Journal of Economic Perspectives,Vol. 34, No. 3(2020夏季),第150—173页。

**作者感谢Geetika Nagpal、Vivian Liu与Julia Lynn为本研究项目提供的出色协助。感谢Sebastian Kriticos与Jamila Nigmatulina准备的工资和收入数据,该数据曾被以下论文采用:Kriticos and Henderson (2018);Henderson、Kriticos and Nigmatulina (2019)。感谢Cong Peng与Vivian Liu准备的DHS调查和Afrobarometer调查的数据,该数据曾在欧盟报告中采用:Henderson et al. (2020)。感谢编辑们提供的有益评论和建议,以及Timothy Taylor的出色编辑工作。

世界上大多数地区似乎已完全城市化。在北美、欧洲、拉美和加勒比地区以及西亚,居住在城市区域的人口比例均已超过68%,大多数接近80%。这些地区城市化率的年增速也都比较低,不足0. 62%,大多数约为0. 25%(United Nations,2018)。东亚地区的城市化速度较快,但城市人口占比目前也已超过60%,并很快将突破70%,接近更发达的地区。北非的城市人口占比当前略高于50%,数据较稳定,城市化推进缓慢。全球城市化增长的前沿阵地则包括撒哈拉以南非洲地区(城市化率为40%,年增速为1. 4%),南亚(城市化率为36%,年增速为1. 2%)与东南亚(城市化率为49%,年增速为1. 3%)。这些地区(尤其是撒哈拉以南非洲)的城市化将是本文的核心关注点。

为理解发展中国家城市化的主要驱动因素,我们首先将梳理已有研究文献对城市化和人口密度的主要模式与困惑的分析。关于城市化的传统经济学研究模型着眼于技术变革和结构转型。在代际的时间跨度上,人们从乡村的农场转移到城市的工厂,以追求更高的生产率(这方面的文献综述,可参阅Desmet and Henderson,2015)。东亚与20世纪后期之前实现城市化的其他地区似乎都是沿着这一路径发展的。不过,撒哈拉以南非洲属于例外。那里的许多国家在“过早”城市化,也就是说,它们推进城市化时对应的人均收入水平通常远低于过去实现城市化的地区。另外,那里的很多城市的增长并未伴随着预期的制造业扩张或农业地位下降。或许与此有关的一个现象是,相比其他地区和时代,我们今天看到有数量多出很多的农民居住在撒哈拉以南非洲的城市区域。对该地区城市化的研究综述,可参阅亨德森和克里提克斯的研究(Henderson and Kriticos,2018)。

接下来,我们将拿出实际证据,分析发展中国家的城市和农村区域的生活成本与收益。在本文第一部分,我们采用包含城乡差异的两部门研究模型。而在分析现实的生活成本与收益时,我们将采用现代研究文献(例如,Michaels、Rauch and Redding,2012)的模型,把空间视为连续体。我们将采用全球人类居住地层级数据(Global Human Settlements Layer,GHSL),在1平方公里的全球网格层级上分析人口密度带来的经济影响。我们发现,发展中国家有相当大比例的城市人口的居住密度极高,而这在发达国家并不存在,表明如此高密度人口的影响只能在发展中国家的背景中加以考察。

针对各种结果变量指标,我们采用了三种地理编码类型的调查数据:收入与工资水平的数据(来自世界银行生活水平与计量调查,World Bank Living Standards and Measurement Survey,LSMS);有关各种生活设施的数据(来自人口与健康调查,Demographic and Health Surveys,DHS);犯罪方面的数据(来自非洲晴雨表调查,Afrobarometer surveys)。我们发现,发展中国家城市区域(特别是非洲和南亚)的高人口密度与多种收益有联系,包括较高的收入水平,以及获得电力、安全水源和疫苗接种的供应等。当然,这也伴随着成本,包括更容易罹患生活方式疾病、更糟糕的儿童健康状况以及更高的犯罪率等。

最后,我们将回归对空间均衡和城乡生活差异的讨论,探讨理性的地点选择。关于空间均衡的传统罗巴克模型(Roback,1982)认为,人们会在城乡之间迁移,直至在两个区域生活的效用水平相等。但我们的研究支持更早的发现,即在发展中国家,城市的收入和工资水平远高于农村(关于早期研究成果的初步介绍,可参阅Gollin、Lagakos and Waugh,2013;Chauvin et al. ,2017)。与早期研究的结论相似,我们看到在快速城市化的国家,城市的许多生活设施远远超过农村(可参阅Gollin、Kirchberger and Lagakos,2017)。简而言之,发展中国家的城市区域有着明显更高的效用水平。为解释这一现象,关于空间均衡的传统模型已通过不同方式做了修订。例如,今天的结构化模型纳入了迁移成本或特定地点的亲和吸引力因素(Tombe and Zhu,2019;Balboni,2019;Bryan and Morten,2019)。或许有人过于依赖农村的环境,或许从乡村到城市的迁移成本过分昂贵,都会导致城市生活的明显好处依然不足以鼓励他们迁徙。也可能是由于在人们的决策过程中,城市生活的某些负面因素所起的作用比过去理解的更重要。

撒哈拉以南非洲及其他地区的发展中国家的城市化驱动因素如何不同于农村移民追寻城市制造业工作机会的传统模型,这里还有许多要探讨的议题。而通过对城乡之间收入和生活设施差距的考察,我们发现,真正的谜题不在于城市化是否发生得过早,而是为什么没有更快地发生。

1. 发展中国家城市化的某些独特模式

1. 1过早的城市化?

如今的许多低收入国家在“过早”地城市化,也就是说,从历史上看,对应的收入水平很低,尤以撒哈拉以南非洲国家为典型(Lall、Henderson and Venables,2017;Bryan、Glaeser and Tsivanidis,2019)。2010年,该地区各国的总城市化率超过40%,人均GDP为1481美元。相比之下,拉丁美洲的城市化率在1950年突破40%时,人均GDP为2500美元;东亚城市化率在2000年突破40%时,人均GDP达到5451美元。(*1.这里的所有GDP数据均为1990年美元价值(购买力平价汇率),基于Bolt、Timmer and van Zanden (2014)的研究。2010年,南亚与东南亚的相应数据为3537美元,南亚如今的城市化率仍远低于40%,东南亚则是在2005年才突破此标准。 )作为参照,西欧国家在1900年的人均收入至少已是如今撒哈拉以南非洲国家的两倍。

为什么要关注贫困阶段的城市化问题?因为过早的城市化会带来社会治理方面的严峻挑战。贫困国家无力负担为解决人口稠密城市的负外部性所需的投资,而且始终在推动快速工业化的追赶战略。就业积聚要求兴建昂贵的交通基础设施,以便让大量员工顺利抵达市中心的企业或外围的工商业区,同时把企业的产品输送到市场上(Fujita and Ogawa,1982; Heblich、Redding and Sturm,2018; Akbar et al. ,2018; Tsivanidis,2019)。高密度的城市还需要安全的排污与供水系统,以改善健康状况,降低疾病死亡率,费用同样不菲(Kappner, 2019)。

问题不只是缺乏资金。这些城市需要相关的机构征缴税收、维持秩序和管理土地。我们很自然会担心,此类新兴城市化区域的机构和政府能力也会受当地人群较低的收入与教育水平的制约。

1. 2哪些因素在推动发展中国家的城市化?

关于城市化的传统两部门模型认为:随着农民迁往城市,到生产制造品的工厂工作,城市人口将会增加。巴西和阿根廷等国的城市化速度在1980年开始放缓时,制造业在GDP中的份额都在30%左右。而中国的城市化在1979年开始加速时,制造业占比已经超过40%(World Bank,1981)。表1显示了1990年之后各地区的制造业占比情况,从那之后,我们有足够多样本国家在表中所有年份都报告了数据。到2017年,东亚有27%的GDP来自制造业,中国约为29%,东南亚约为21%。东亚与东南亚在1990—2017年都保持了较高的制造业产值占比。拉丁美洲的制造业占比在1990年超过20%,此后下降至略高于15%。

|

| 点击图表放大 |

相比而言,我们的数据中包含的撒哈拉以南33个非洲国家(南非除外)的制造业占比在1990年为全球最低,并逐步下降。其他地区的制造业占比下降往往发生在较高收入水平的国家,因为服务的繁荣而出现去工业化。可大多数撒哈拉以南非洲国家的制造业从未超越满足本国消费的传统产品生产的阶段。

简单地说,撒哈拉以南非洲与部分南亚国家的制造业就业人数较少,并且增长缓慢。那么驱动这些地区城市化的因素又是什么?我们将考虑几种可能性,对此尚无一致的答案。

一种可能性在于,当前发展中国家的城市化浪潮是由包括城市生活设施在内的消费机遇而非生产机遇引领的。关于“消费城市”(consumer cities)的研究文献以格莱泽等人(Glaeser、Kolko and Saiz,2001)为先导,并由戈林等人(Gollin、Jedwab and Vollrath,2016)拓展至发展中国家。后一篇论文表明,亚洲和拉丁美洲的城市化率同制造业和服务业的GDP占比之间存在强烈的正向关联,但非洲和中东地区并不存在。研究者认为,撒哈拉以南非洲与中东地区的城市化由自然资源出口带来的租金驱动。他们推测租金主要集中在城市,给公务人员和城市服务提供了资金支持,并形成了对城市私人服务的需求。另外,还可以在自然资源租金与制造业落后之间找到联系,因为自然资源出口的收入会影响汇率和工资成本,对制造业及其技术外溢收益造成挤出效应(Sachs and Warner,2001;Ismail,2010;Allcott and Keniston,2017)。

亨德森与克里提克斯(2018)后来重新检验了消费城市的观点,虽然确认撒哈拉以南非洲的城市化同制造业和服务业的GDP占比没有相关性,但发现自然资源租金同拉丁美洲和撒哈拉以南非洲地区的城市化水平提高也没有关联。更一般地说,缺乏自然资源租金的国家同样卷入了城市化。简而言之,用制造业、服务业与资源开采的GDP占比无法很好地解释撒哈拉以南非洲地区内部的城市化水平差异。或许未来的研究会发现,没找到确切联系是因为该地区数据的测算差错或异常值所致。但是,假如撒哈拉以南非洲地区的城市化并非传统经济结构转型的结果,也与自然资源租金的关系不大,有没有其他可能的解释呢?

非洲的城市化或许主要不是因为当地城市人口密度带来的好处,而更多源自农村的生产率与服务供给水平低下。非洲的农业生产率以全球标准来看很低,反映了灌溉率和肥料使用率低下,以及育种技术过时等缺陷(Ray et al. ,2012;Sánchez,2010)。撒哈拉以南非洲地区的谷物单位产量仅为南亚地区的一半(后者又仅为高收入国家的一半),并远低于东亚和拉美地区的水平(Henderson and Kriticos,2018)。极低的农村生产率水平有助于解释:为什么在控制了教育、年龄、性别及其他因素的影响后,非洲的城市收入相对而言远远超出农村水平(Henderson、Kriticos and Nigmatulina,2019)。

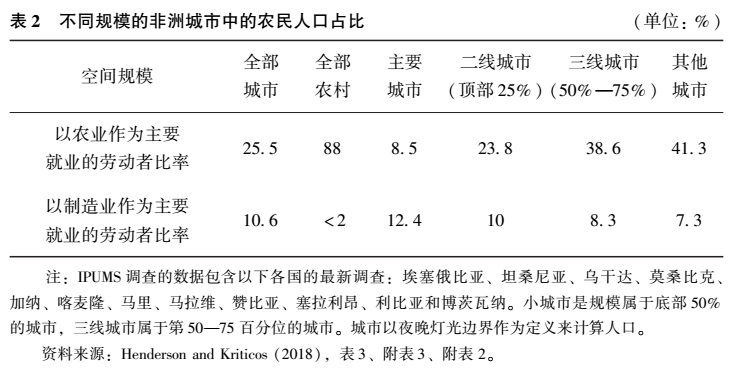

一个奇怪的现象是,撒哈拉以南非洲的城市中居住着数量惊人的农民。表2显示了在综合公用微观数据系列(Integrated Public Use Microdata Series,IPUMS)中有相关数据的12个国家(总人口达2. 2亿)的情况。第1行显示的是针对不同空间区域,把主要就业行业报告为农业的劳动者比率,第2行则报告为制造业的劳动者比率。例如第2行第2列表明,对居住在农村区域的劳动者而言,仅有不足2%报告说制造业是自己从事的主要就业行业。该表的第1列和第2列显示的是,在人口普查定义的城市区域和农村区域,全体劳动者从事农业和制造业的比率。其余各列分别代表:各国的主要(最大)城市、除主要城市之外规模在前25%的城市、规模为前25%—50%的城市、规模为前50%—75%的城市,以及规模为后25%的城市的情况。在不同规模的城市里,农业在就业中的占比从9%到41%不等,平均值为20. 5%。事实上,在规模属于底层75%的城市中,农业在城市就业中的平均占比约为40%。相比之下,在巴西、印度和马来西亚,农民在城市人口中的占比均低于7. 5%。表2还显示,对撒哈拉以南这些非洲国家,88%的农村就业在农业部门,该数字也远远高于其他地区的国家,因为服务业、建筑业乃至制造业的就业在其他国家的农村显得更重要。最后,在非洲规模较小的城镇中,制造业占比尤其微不足道。在很多情况下,这些地区的制造业都是传统的食品加工、非金属矿产开发,以及满足当地消费的家具、编织和类似产品的生产等。

表2告诉我们,非洲的许多城市是数量庞大的农民的住所。为什么农民会搬到城市,以通勤方式去农场工作?原因之一或许是在城市更容易获得生活设施、公共服务和消费服务。而这或许与农村区域的各种贫乏(仅发展农业)有关,反映了农村基础设施和组织机构的缺乏。原因之二或许是城市给农民家庭的其他成员提供了更好的就业机遇,包括工作的时长与潜在职业类型的多样性(Henderson et al. ,2019)。此外,把农业报告为主要职业的大量城市居民还可能在农闲时从事其他职业。

|

| 点击图表放大 |

对于如此多农民居住在城市,有一种观点认为,非洲或许会绕过现代制造业的发展阶段。例如纽法默等人(Newfarmer、Page and Tarp,2018)汇编的若干论文提出,非洲的发展可能更依赖于旅游业和信息技术,以及与农业有关的食品加工和园艺等工作。另有研究表明,在5个样本国家中,金融等可贸易城市服务业的增长速度极快,虽然基数很低(Henderson and Kriticos,2018)。在这方面,分部门的城市现有就业水平和发展轨迹的实际证据还较为零碎。撒哈拉以南非洲地区的城市化进程依然是尚待讨论的议题,需要更多更好的数据来支持。

1. 3密度和人口

上文讨论中采用的城市定义是基于各所在国的特有定义,使用的数据在各国之间可能存在质的差异。很显然,这些定义在各国之间不一致,并可能涉及某些主观评判,例如某个区域是否包含某些公共设施、行政职责或经济核心功能。大都会区域的范围通常也是基于各国特有的行政单位的边界(例如美国是以县的边界划分的)。但在某些情况下,各国的定义(尤其是对都会城市)往往过分严格地把官方城市区域限制在历史形成的标准上,例如对首都区域的界定,而没有很好地反映现实,雅加达即是如此。

为避免这种类型划分带来的问题,一种办法是把焦点放到人口密度上。例如采用全球人类居住地数据库(Global Human Settlement data,GHS-SMOD L1),根据人口密度的临界点定义城市区域。不过,为了配合现代理论模型,我们没有采用这种武断的临界点分区,而是让人口密度可以随空间保持连续变化。这样做也符合发展中各国的现实证据:聚集经济效应来自人口密度,而非劳动力市场绝对规模的大小(Chauvin et al. ,2017;Combes et al. ,2020;Quintero and Roberts,2018;Henderson、Kriticos and Nigmatulina,2019)。

哪些数据库可以提供细致的网格化人口密度信息?或许最知名的是世界网格化人口数据库第4版(Gridded Population of the World version 4,以下简称GPWv4;CIESIN 2018),它利用各国在普查中使用的行政或计数单位的人口数据。该数据库把全球划分为大约1公里范围的网格,然后把普查单位的数据映射到网格中——普查单位的范围可能大于或小于网格。报告数据的普查单位可能是相当大的行政区域,例如一个县,甚至一个省。在这些情况下,GPW数据库按比例把普查单位的人口分配到各网格里,假设每个报告单位内部的人口呈一致分布。美国等高收入国家经常发布较为细致的空间范围的人口数据,发展中国家则不然。例如,作为该数据库人口测算基础的1290万个形状各异的行政区域中,仅有约240万个来自美国以外的国家。

我们未选择GPW,而是采用了欧盟的全球人类居住地人口层级数据库(GHS-POP,转引自Schiavina, Freire and MacManus,2019;Freire et al. ,2016)。GHSL数据库同样把GPWv4的人口估计数据分配到1公里大小的网格里,但不是假设每个普查区域内的人口保持平均分布,而是按照各区域内部的建筑覆盖的空间分布来分配人口。建筑覆盖(built cover)指标则是基于欧盟对2015年左右的30米分辨率卫星图像的Landsat数据处理结果(Corbane et al. ,2018, 2019)。(*2.Landscan卫星图像数据是网格化人口数据的另一个来源,这些数据基于一种专利算法,通过比资源卫星(Landsat)更高解析度的图像以及机场和铁路的信息来构建人口估计(Rose and Bright,2014)。该算法没有公开,并且每年调整。另外估计数是针对全天平均的周边人口,而GHS-POP是针对夜晚的人口(居民)。我们选择GHS数据,是因为其定义有时间一致性,且算法公开。一个相关议题是所有这些数据库如何处理地球各地的极低人口或无人的大量网格。GHSL、Landscan与GPW采用了完全不同的处理办法。不过就我们考察的人口密度而言(即高于每平方公里8人的部分),从其他研究进展看,不同方法得出的分布是相当接近的。) 对于普查区域内没有建筑覆盖的某些特殊情况,则采用了GPWv4数据库的人口估计数据。关于GHS数据库的更多信息,可参阅弗洛尔恰克等人的研究(Florczyk et al. ,2019)。(*3.如文中所述,GHS Settlement模型(GHS-SMOD L1)也试图根据人口密度和临界点来定义城市状况。以网格化人口数据为基础,“城市”的定义是密度高于1500人、总数超过5万人、成组的连续1平方公里网格。该居住地模型还构建了“小镇”和“郊区”的概念,密度高于每平方公里300人,总数超过5000人。该方法的优点是避免了用行政边界划分城区,但也有主观性。例如,很难论证满足这种定义的聚居人群确实形成了劳动力市场或城市的通勤区。实际上,世界各国和各地区合适的人口密度临界值可能大不相同。本文中的讨论聚焦于密度,而忽略了采用人口临界值可能带来的定义问题。)

基于这些数据,我们得到了这些网格(在赤道上的面积为1平方公里)的每平方公里人口密度数据。我们对比了欧洲、北美、拉美、南亚与撒哈拉以南非洲的情况,并把东亚与东南亚合并,以改进数据的可识别性。

|

| 点击图表放大 |

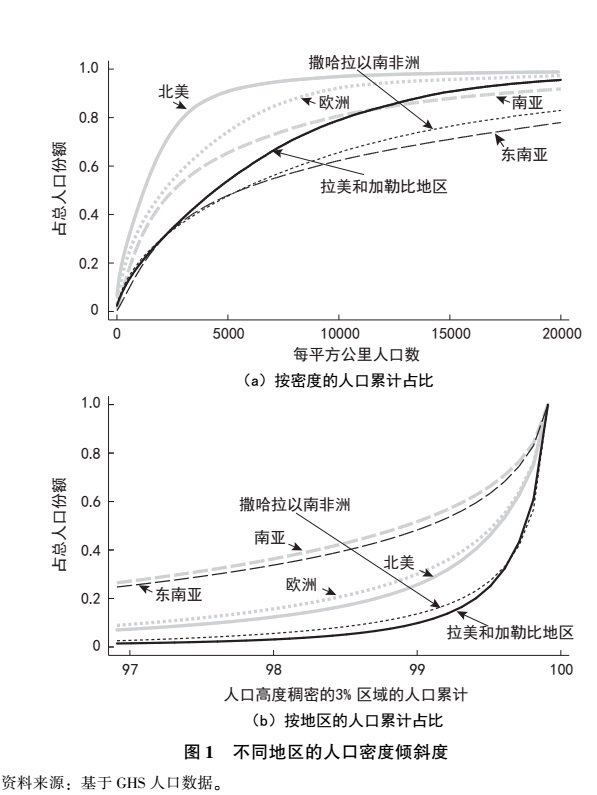

在图1a中,我们绘制了人口密度的累计占比状况。显然,北美和欧洲在较低密度上的人口累计占比最高,仅有不足10%的人口生活在人口密度大于每平方公里1万人的区域。撒哈拉以南非洲以及东亚和东南亚,在较低密度上的人口累计占比最低,或者说,人口密度的不平衡程度最高,有30%—40%的人口居住在密度大于每平方公里1万人的区域。而在拉美和南亚,这一数字约为20%。

为提高识别度,我们的图示以每平方公里2万人为上限。但在东亚和东南亚,有18%—20%的人口居住在密度大于2万人的区域。在发达国家,居住在如此高密度区域的人口占比很小。要理解人口密度及其影响,特别是对于发展中国家大量人口所处的极高密度的生活环境,发达国家或许没有多少经验可以分享。

图1b描述的是按地区累计的人口占比情况,表明仅有3%的区域是属于人口高度稠密的地方。通过Y轴能看到,在南亚和东南亚,约有25%的人口占据了该地区面积97%的密度最小的区域。而其他地区的这一比例很小,特别是北美和欧洲。因此,绝大多数人都生活在不足土地面积3%的区域内。南亚与东南亚的土地占用更分散,是如下两个因素的反映:(1)亚洲有更大比例的土地用于劳动密集型的农业活动;(2)亚洲很多地区的人口与土地面积之比更高,必须更大比例地利用土地。但即使在南亚与东南亚,依然有大量空间让人们居住在密度较小的区域:97%的土地面积上仅承载了25%的人口。

把图1的两个部分结合起来,我们能看到北美的人口密度较低,而占有的土地面积很大,因此大多数土地上的人口稀少。相反,图1a表明许多非洲人居住在高密度区域,图1b则表明,那里的大部分土地上人口稀少。可见,除人均可利用土地面积外,还有其他许多因素影响着图1a和1b所示的人口密度与土地利用模式。

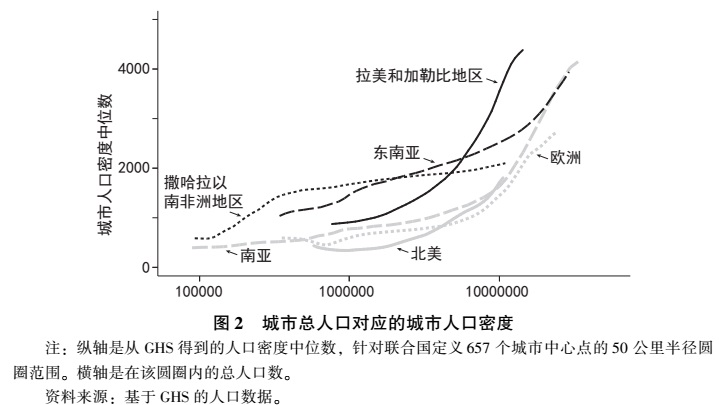

图2展示了城市规模与城市人口密度的关系,但采用了一个通行的对“城市”的地理测算指标。为构建图2,我们采用了联合国世界城市数据库(UN World Cities data)中的657个城市,这些城市在1950—2010年的任何时候的人口均在30万以上。对每个城市,该数据库报告了城市中心点的经纬度。我们围绕每个城市中心,以50公里为半径画圆圈,把其中包含的网格的人口数加总起来。为测算各个城市的人口密度,我们计算了每个城市圆圈中的网格的加权密度。图2展示了城市人口规模与区域人口密度之间的当地多项式回归结果。

|

在世界上大多数地区,更高的密度对应着更多的城市人口。这一模式在北美洲很突出,在非洲不太显著。在世界上多数地区,当城市总人口超过约45万后,50公里范围内的平均人口密度迅速提高。当然,在北美洲,这一起飞点在75万人左右。非洲则属于例外,在45万人之下和200万人之上,非洲城市的人口密度高于其他地区。随着城市规模扩大,非洲城市的人口密度提高速度较慢。

2. 发展中国家的生活条件随人口密度发生变化的实际证据

在通常聚焦于城市的聚集经济与不经济(diseconomy)的研究中,学者采用了多种测算指标,例如城市总就业人数、总人口或某种密度。在分析城市总人口时,研究者经常不得不接受对城市区域的行政边界或其他边界划分,其隐含假设是所有聚集经济效应都发生在该边界之内。我们则希望考察若干结果如何随人口密度发生连续的变化,这不但是指城市区域内的变化,也把整个空间视为连续统一体(类似于如下研究的方法:Michaels、Rauch and Redding,2012;Desmet and Rappaport,2017)。

我们的实证方法很直观。为深入了解人们的生活如何随人口密度发生变化,我们利用上节介绍的GHS数据库测算了人口密度。在结果变量的测算上,我们求助于本文引言中提及的三个数据来源:收入与工资指标,来自世界银行生活水平与计量调查,包含撒哈拉以南非洲6国;女性指标、儿童指标、婴儿死亡率、居民生活设施、学校与成年人生活方式等指标,来自人口与健康调查,包含拉美、东南亚、南亚以及撒哈拉以南非洲的40个国家,以最后两个地区为重点,时期通常为2010—2016年;犯罪方面的数据来自非洲晴雨表调查,包含撒哈拉以南24个非洲国家。关于人口与健康调查和非洲晴雨表调查的更多内容可以参阅亨德森等人的研究(Henderson et al. ,2020)。与通行做法一样,这些调查采用了聚类分析方法(cluster):在随机选取的数量较少的“聚类点”附近,向随机选取的人做问卷调查,然后把所有受访者都认定在聚类所在地。(*4.对于非洲晴雨表以及生活水平与计量调查,聚类通常位于较小的行政单位(如最好的人口调查测算单位)的中心位置。为保护受访者的隐私,人口与健康调查中的聚类由2公里(城市)或5公里(农村)范围内的受访者替代,会给人口密度测算带来某些受访者误差。我们删除了5公里半径内人口密度低于每平方公里7. 4人的受访者的结果,因为担心GHSL在低密度下的准确率。我们还大幅提高了低于这一标准的非线性回归的置信区间的宽度。)利用网格数据,我们可以围绕每个聚类点画半径5公里的圆圈,并由此能把地理编码的个人层面调查同人口密度匹配起来。于是,我们便可以在较多的发展中国家的样本内,考察描述收入、健康、教育、公共卫生和公共品的调查结果如何随附近的人口密度发生变化。(*5.我们的方法在概念上类似于Gollin、Kirchberger and Lagakos (2017)。该研究分析人口与健康调查的不同结果变量同聚类受访者附近区域的人口密度之间的关系,结果发现,居住在DHS聚类密度中第80—90百分位的受访者,相比第20—30百分位的受访者,通常有更好的生活设施。这些结果很有意思也很重要,但比较难以做出解释。如前文的图1a和图1b所示,在撒哈拉以南非洲、南亚和东南亚,人口高度集中在非常小而密的区域。尤其是鉴于DHS调查中农村被过度代表,第80乃至第90百分位所在的密度并不特别大。该研究的方法隐含地告诉我们,生活设施如何在不同区域分布,而非在不同居住地的人群之间分布。由于城市占据的土地比例很小,很难以城乡差距来解释这些发现。)

作为说明,我们集中讲讲利用“binscatter”散点图方法(Cattaneo et al. , 2019)构建的图示。这些图显示了(内生的)相同大小的箱型(bin)的数量,置信区间描述了95%概率的当地多项式回归线附近的区域。在左侧的非参数估计图示中,没有包含控制变量。在右侧的半参数回归的图中,包含了国家固定效应与若干控制变量的影响,根据相应的结果变量是反映家庭、个人或儿童层面的信息,或调查工具中包含哪些内容,控制变量的选取有所不同。大体而言,控制变量反映了调查所描述的家庭、个人或儿童在教育、性别和年龄方面的差异。

这些图示还报告了最优拟合线及其斜率系数。如果最优拟合线落在散点图分布的置信区间之外,则至少在局部可以拒绝线性关系存在。虽然回归线通常位于置信区间内部,我们报告的图形却表明置信区间的宽度差异很大。在《经济学展望》的网站上我们提供了在线数据附录,详细说明了最小二乘回归、是否包含控制变量、特殊控制因素、国别及其他因素的列表。(*6.我们注意到此处介绍的结果同Henderson et al. (2020)的相似性,该研究分析了利用前述GHS\|SMODL1模型给出的离散型城乡区分所对应的不同结果变量。)我们注意到,我们报告的密度倾斜度可能来自大不相同的国家样本,因此在对回归结果做比较时需要保持警惕。

以上方法有众所周知的缺陷,这里展示的证据应该被理解为对多个数据库展开分析的初步尝试,还有待更多深入研究。我们得到的结果是关联性的,并未给出因果关系的判断。例如,尽管我们发现考虑控制变量之后,收入随着人口密度快速提高,但能力和抱负等被忽略的变量显然也很重要,并可能影响人们如何选择在城乡之间定居。高收入与高人口密度之间的部分关联可能源自:在教育条件允许时,能力较高的人可能居住在密度更高的区域。当然,能力更高的人或许能从更高密度中获取更多收益,因此密度效应是有差异的。下文将指出,在收入回归中控制教育因素,或许能让我们认识到人口密度对较低收入者的某些好处,例如带来更好的学校教育等。

求解此类推理问题非常困难,也超出了本文研究的范围。曾有过某些尝试,把随机变化引入对象定位上,但大多数是在城市内部,或者是针对难民和极特殊人群的其他研究项目(可参阅Bryan、Glaeser and Tsivanidis,2019)。把这些实验和准实验性质的方法扩展到我们关注的更大范围指标上,显然是未来研究可以致力于挖掘的领域。

2. 1收入

LSMS调查提供了6个非洲国家的收入与工资水平(针对计时工)的调查数据,包括埃塞俄比亚、加纳、马拉维、尼日利亚、坦桑尼亚与乌干达,总人口超过4亿。通过LSMS中的几个调查问题,可以构建出家庭收入,包括全部工资收入和营业收入(含农场),再减去每月营业费用(变量定义细节可参阅Henderson and Kriticos,2018)。

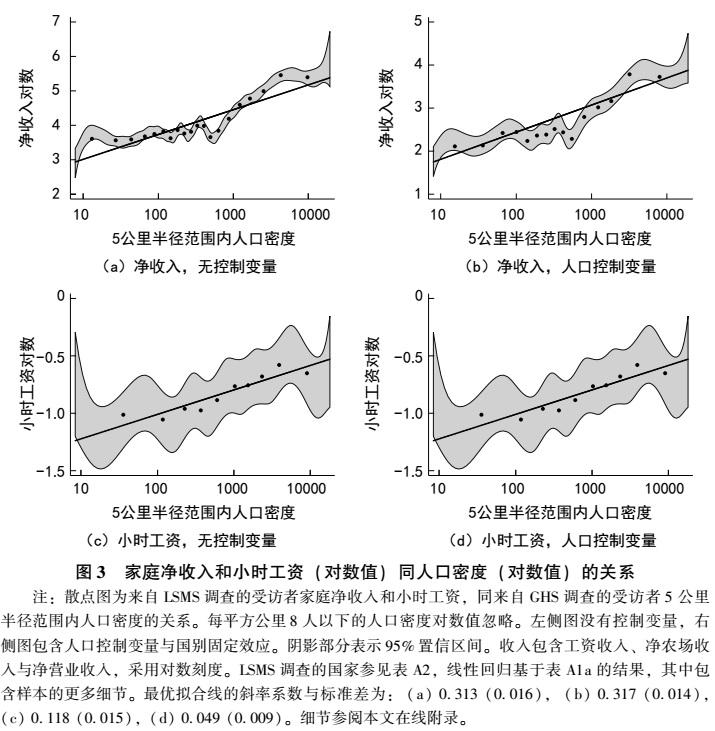

图3的上方两个图显示了家庭净收入(对数值)与人口密度(对数值)的binscatter散点图,分别为考虑和不考虑控制变量。下方两个图显示了工资数据的类似散点图。图中报告的最佳拟合线的弹性估计值较高,人口密度翻番,会使家庭净收入提高约32%,小时工资提高约5%(考虑控制变量)。如此高的小时工资人口密度弹性超过了发达国家的通常水平,但仍符合对发展中地区和国家的近期研究得出的弹性区间(例如,Quintero and Roberts,2018;Duranton,2016;Combes et al. ,2020;Chauvin et al. ,2017)。不过,收入弹性或许更重要,因为永久性迁入城市的居民单位是家庭。家庭净收入的密度弹性是工资率弹性的数倍,或许是因为工作小时数的增加,以及家庭成员得到的工作机会更多样化(参见Henderson et al. ,2019)。我们在现有文献中尚未找到有关净收入的人口密度弹性的研究成果。

这些图表明可以做线性拟合,但也显示了潜在的非线性关系。在每平方公里8—550人的区间,密度倾斜度较为平缓,该区间远远低于非洲城市的平均人口密度(图2所示)。我们认为这一平缓部分与收入的测算不见得有联系。鉴于LSMS调查采用的细节和高标准,低密度部分的收入测算与其他部分同样可靠。越过该临界点后,倾斜度急剧提高,随着人口密度从每平方公里550人提高至8100人,家庭收入增加了约4倍。LSMS报告了密度接近2万人的受访者的情况,但其人数相当少,因此我们对这些高密度区域的收入估计可能不够精确。小时工资水平的散点图与收入类似,但倾斜度更小,置信区间略微更宽。总体看,这些估计表明非洲的工资和收入水平对居住密度很敏感,向更高密度的区域迁移有可能给非洲居民家庭带来较高回报。

2. 2公用设施与学校教育:受政策影响强烈的公共品

居民家庭可获取的公用设施与学校教育在更大程度上取决于公共部门的供给,如自来水管道、水库、学校和教师等。人口与健康调查包含电力、清洁饮用水、卫生改善和教育水平等问题。关于水源和卫生的问题较为细微,并做了专门设计,以便对当地是否实现联合国可持续发展目标做评估。例如,“安全”水源与自来水完全不同。在撒哈拉以南非洲和南亚的城市(以GHS居住地模型作为定义),40%—80%的人能获得“安全”水源,但仅有8%—25%的人在其居住单位拥有管道供水(Henderson et al. ,2020)。在这些城市里,连接中心污水处理系统的厕所非常罕见。

|

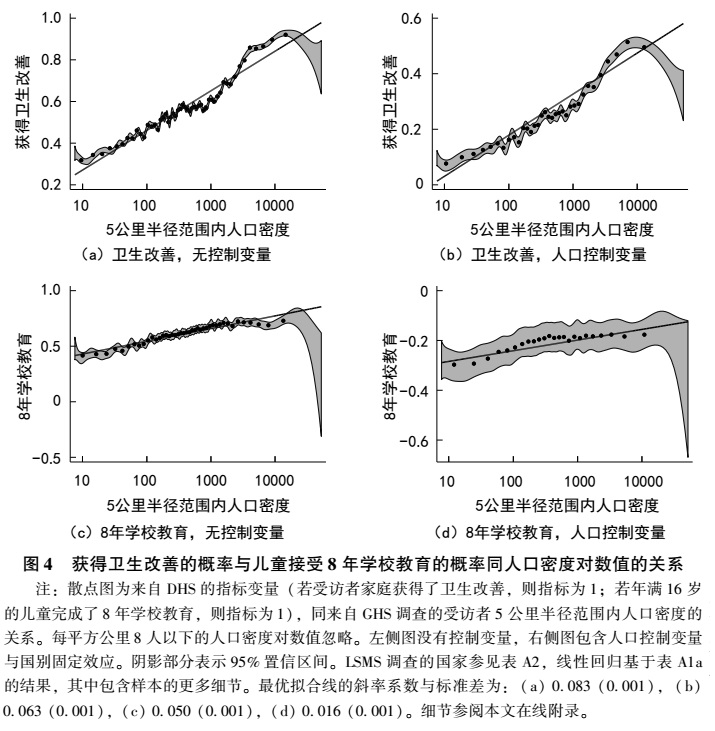

| 点击图表放大 |

图4上方两个散点图展示的结果变量为卫生改善指标。即使在控制家庭人口特征因素之后,依然能看到随着人口密度增加,对卫生改善的获取有快速而确实的提升。与之前的净收入类似,我们看到卫生改善的获取在低密度阶段的提升较缓慢,在高密度阶段提升迅速。人口密度从每平方公里550人提高至8100人,获得卫生改善的概率将从25%以下提升至50%以上。在极高密度阶段出现了指标的下降,或许是因为在高密度的贫民区中公共服务水平下降,但极高密度区域的受访者样本有限,无法在尾部做精确的判断。

|

| 点击图表放大 |

获得安全水源的数据与之类似,包括在高密度上呈现非线性特征。对电力获取而言,包含控制变量的拟合非常紧密,而上升形态更接近线性。这三种公用设施的平均弹性为0. 5—0. 7,对数密度值每提高1个标准差,结果变量将提升0. 075—0. 11。我们相信其差异是由供给驱动的,反映了高密度区域的服务供给成本较低,或许还有政治方面的因素。例如传统的城市偏向性研究文献认为,人口密度较高的区域在政治上可能得到更多照顾(可参阅Ades and Glaeser,1995;Davis and Henderson,2003)。

图4下方两个图显示了人口密度同学校教育的关系。在我们的估计中,学校教育结果变量是针对年满16岁青少年的指标变量,如果家庭中有16岁的人完成了至少8年学校教育,则取值为1,否则取值为0。对左侧的最优拟合线而言,人口密度每提高1个对数值,完成8年学校教育的比例将提高约0. 050。右侧的图显示,控制变量将使该效应下降约2/3,至0. 016。因此,人口密度对数值每提高1个标准差,将使平均值为0. 61的样本的受教育概率提高约0. 027。

人口密度对学校教育的影响小于公用设施,不过在控制了家庭特征后,为什么学校教育完成率依然会受人口密度的影响?一种值得探讨的可能性是,在密度较高的居住区,学校和教师的供给更为可靠。

由此提出了一个关键议题。在分析人口密度对收入和工资的促进作用时,我们试图通过控制教育水平以排除样本类型划分的影响。但如果发展中国家城市中的高密度对迁入家庭的人力资本积累有因果效应,则教育也应该被视为人口密度带来的收益的一部分,而不是在分析城市的更高收入时需要控制的类型划分效应。如何将这些因素分离出来,将是未来研究的关键议题。

2. 3女性、儿童与生育结果

人口与健康调查还报告了与女性和儿童的地位和福利有关的若干指标。例如:年龄在20—40岁、尚未怀孕也不打算在两年内生育的性活跃女性,采用现代避孕手段的情况;女性对于“妻子由于任何原因挨打是否都理所当然”的问题的回答;以及女性对是否遭受过来自配偶的家庭暴力的报告等。这些数据还包括:年龄在15—49岁的女性在过去3年的总生育数,从3个月前到3年前生育的每个子女是否至少存活了3个月以上等。对家里的每个儿童,有指标反映他们在2岁时是否接种了第三次和最后一次DPT3(百白破)疫苗,儿童在过去2周是否有过腹泻,以及5岁及以下儿童在过去两周是否有过咳嗽等。

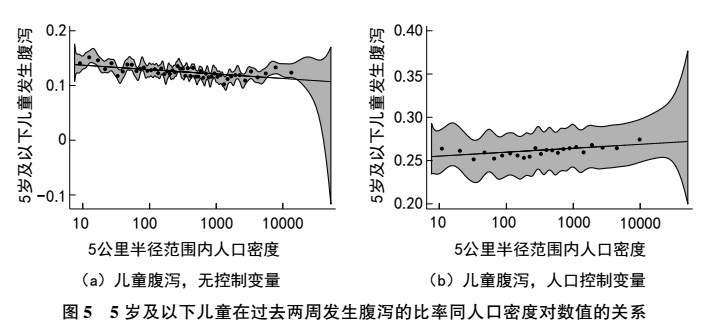

图5描述了儿童腹泻发病率与人口密度之间关系的binscatter散点图,以展示总体情况。首先从图中能看到,这些结果变量的最优拟合线表明人口密度的边际效应较小,但总体上发病率也较低。例如,左图的倾斜系数为-0. 0035,平均发病率为0. 125。其次,随着人口密度提高,几乎所有无条件结果变量都在改善,只有受到配偶暴力伤害以及5岁及以下儿童近期发生咳嗽的概率属于例外。第三点最为关键,加入控制变量会使图形发生重大改变。在若干情形下,人口控制因素会使密度影响系数的降幅远远超过50%。但关键在于,与儿童腹泻的例子类似,在咳嗽和婴儿死亡率方面,人口密度的效应发生了逆转。在加入控制变量以后,随着人口密度增加,受配偶暴力侵害、儿童发生腹泻和咳嗽的频率以及婴儿死亡率都显著上升。在控制人口特征影响后,人口密度每提高1个标准差,会导致家庭暴力、儿童腹泻和咳嗽以及婴儿死亡率的均值分别提高3. 5%到5%不等。

|

注:散点图为来自DHS的指标变量(若5岁及以下儿童在过去两周发生过腹泻,则指标为1),同来自GHS调查的受访者5公里半径范围内人口密度的关系。每平方公里8人以下的人口密度对数值忽略。左侧图没有控制变量,右侧图包含人口控制变量与国别固定效应。阴影部分表示95%置信区间。LSMS调查的国家参见表A2,线性回归基于表A1a的结果,其中包含样本的更多细节。最优拟合线的斜率系数与标准差为:(a) -0. 004 (0. 0005),(b) 0. 003 (0. 0004)。细节参阅本文在线附录。

最后,在加入控制变量后,置信区间大幅拓宽,如图5右图所示。这一现象对大多数结果变量都成立,仅生育率和配偶暴力除外。由此意味着,尽管最优拟合线有显著的斜率,我们对于人口密度边际效应在当地的准确性更缺乏把握。换句话说,对人口密度、人口特征控制变量与结果变量之间的关系,还需要做远为深入的考察,并要考虑尚未观察到的当地环境特征的更多作用。

儿童腹泻发病率可能随人口密度上升,这看似与前一小节的发现有冲突,即安全水源和卫生状况会随着人口密度提高而改善。一种可能的解释是,随着人口密度上升,安全水源和卫生状况的改善不足以抵消居住拥挤带来的对于食物和水源的污染。另一种可能性是,联合国可持续发展目标的设定标准过低,其认定的安全水源和卫生状况实际上不够清洁。

2. 4生活方式疾病与犯罪

人口与健康调查数据库让我们可以分析人口密度同20—49岁成年人的4类生活方式疾病之间的关系。肥胖症数据在所有样本国家都存在。在印度和尼泊尔,有高血压发病的数据。印度还有本人报告的哮喘和糖尿病的数据。这些在某种程度上都属于生活方式疾病,至少部分反映了饮食、锻炼、工作强度和压力的状况,这些因素有可能受较高人口密度的影响。我们可以设想,冗长的通勤和工作时间、窄小的社交网络、变动的家庭环境以及拥挤环境等都可能加剧人们的精神压力。

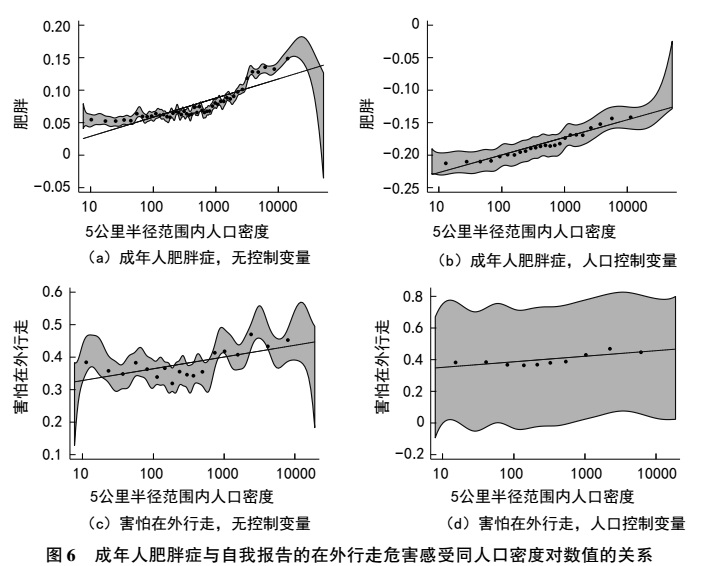

图6的上部显示了肥胖症的散点图,其定义是身体质量指数(BMI)超过30,测算公式是体重(千克)除以身高(米)的平方。肥胖症、高血压与糖尿病的发病率都随着人口密度增加而提高。控制变量对边际结果的影响较小,导致的增幅或降幅均不超过25%。在右侧图中,我们看到最优拟合线的斜率为0. 010,均值为0. 077,人口密度提高1个标准差(1. 7),会使糖尿病发病率相比均值提高22%。

我们注意到,哮喘对人口密度变化没有反应。这一看似意外的结果与阿尔德科等人(Aldeco、Barrage and Turner,2019)的研究结论相符,他们利用全球层面的数据发现,人口密度与空气悬浮颗粒物浓度无疑具有正向关联,但系数很小,或者说,相比农村区域,城市的空气污染更严重,但也没有糟糕太多。

|

| 点击图表放大 |

注:散点图为来自DHS的指标变量(若受访者有肥胖症,则指标为1,若害怕在外行走,则指标为1),同来自GHS调查的受访者5公里半径范围内人口密度的关系。每平方公里8人以下的人口密度对数值忽略。左侧图没有控制变量,右侧图包含人口控制变量与国别固定效应。阴影部分表示95%置信区间。LSMS调查的国家参见表A2,线性回归基于表A1a的结果,其中包含样本的更多细节。最优拟合线的斜率系数与标准差为:(a) 0. 013 (0. 0005),(b) 0. 010 (0. 0003),(c) 0. 016 (0. 004),(d) 0. 016 (0. 003)。细节参阅本文在线附录。

非洲晴雨表调查收集了26个非洲国家有关犯罪的感知与结果的4类数据:受访者是否报告说,在自己社区之外行走时感到害怕;受访者是否报告说,害怕自己家里发生犯罪;受访者的住所是否在过去1年遭到抢劫;家庭中是否有人在过去1年遭到过外人的袭击。在人口密度对平均发生频率的边际效应上,所有结果变量都非常相似。作为说明,图6的下部展示了在社区外行走时感到害怕的散点图:人口密度每增加1个标准差(1. 8),对于0. 38的平均发生频率来说,会使害怕频率增加0. 029。左下图表明,在较高人口密度区间内害怕程度会急剧上升,右下图则表明,有控制变量的当地边际效应的置信区间非常宽。最后我们注意到,对上年实际遭受过的攻击来说,最优拟合线的斜率并不显著,0. 10的发生率也远低于其他结果变量,包括上述对遭受袭击的担忧。或许是因为比较害怕受袭击的人们采取了更多预防措施,防止了实际遇袭发生。

2. 5小结

尽管收入和工资水平、生活设施利用率、生育数量,以及避孕工具和疫苗使用率都随人口密度提高而得到改善,我们同时却观察到儿童与成人健康状况随人口密度提高而恶化,包括婴儿死亡率、肥胖症、家庭暴力以及对犯罪的恐惧等。当然相比其他问题,有些人对生活方式疾病或犯罪可能更为关注,但任何人对于儿童健康状况都很难视而不见。无论如何,对这些因素更为看重的人或许不太愿意迁往城市。

3. 能反映当前城市化模式的罗巴克模型

罗巴克模型(1982)是研究空间均衡问题的基本模型。在初始模型中,人们是等同的,跨越空间迁移,以达到效用水平的平衡。近期研究文献中的一项关键创新是引入了迁移成本和不同形式的个人异质性。加入这些因素后,人们不再通过地区迁移来实现效用水平的平衡,而是由所有行为人在考虑离开出发点的迁移成本之后,选择自己的最佳地理位置。我们可以设想,人们在选择城乡位置时是个连续体。在最普遍的设定中,人们会有自己的地点和特定收入水平,有着所有人都看重的生活设施(例如,可以相当于收入的作用),以及与特定个人和地点有关的亲和吸引力等。生活设施反映着特定地理位置的特征,如安全水源的获取、犯罪水平,以及通勤便利性等。亲和吸引力则反映个人对当地气候风貌的好恶,以及当地是否有其他家庭成员与文化渊源等。(*7.实际上,这些吸引力差异通常被认为符合便于经济计量的分布,特别是极值分布。)最后,在不同地点之间迁移时,行为人必须支付一定的迁移成本。

在静态空间均衡中,没有人能通过迁移获得收益,至少在考虑了迁移成本后是如此。空间均衡的概念给我们提供了有力的理论架构,梳理对不同人以各种方式在不同地区安家的原因的思考。这一模型的核心假设是,人们通过改变居住地点,实现生产率和生活设施的空间差异的套利。人们实现迁移的能力则受到摩擦、迁移成本以及对某些地点的特殊归属偏好的影响。

以莫雷蒂(Moretti,2010)研究的简单模型为例,假定没有迁移成本,某个区域的所有人有相同的实际收入和生活设施,在边际上,实际收入随着两个区域中任意一个的人口增加而下降。因此,在边际上,亲和吸引力导致某个人在两个区域的生活选择没有区别。例如在城市区域,相比选择城市的这位边际行为人,其他所有人对农村的喜好程度均更弱。请注意在均衡结果下,不同行为人的效用水平并不相等,不同区域的实际收入也不相等,除非属于特殊情形。(*8.假如两个地区有相同的生活设施、资源禀赋和技术水平,除亲和吸引力因素外的其他行为人特征等同,且亲和吸引力分布差异围绕0值保持对称,则实际收入将相同,边际个人的亲和吸引力也相同。但如果城市区域有更强的资源禀赋和技术水平,则在通常得到的均衡中,城市区域的实际收入将更高,在农村的边际个人的亲和吸引力比城市的更高。)

为了阐述这些理念,我们以极其简单的形式描述了一个模型。我们设想,人们对自己的出生地更有好感。为此,模型的某些构建让出生地的亲和吸引力分布落到其他地点的吸引力分布的右侧。这一设想从直觉上很有趣,但实际上与模型构建中改变迁移成本的效应大同小异。我们假设迁移成本对所有人来说相同,与迁移方向无关,但在许多情形下这并不符合现实。例如在中国,根据户口类型(登记为城市居民还是农村居民)和迁移方向的不同,迁移成本就有相应的变化。

还要指出的是,离开对迁移成本或特定地点吸引力的限制条件,模型将失去意义。如果迁移成本足够高,我们可以对任何观测结果给出合理解释。人们可能因为喜欢树木,而留在有树林的地方,不管搬到山外会让工资增加多少。类似的,通过亲和吸引力的大小选择,我们可以让所有人都留在自己的出生地。

我们只是刚开始了解迁移成本与亲和吸引力的摩擦因素的重要性。有学者利用静态模型发现,中国农民工从农村到城市工厂的迁移成本非常高(Tombe and Zhu,2019)。省内迁移的成本超过他们在目的地的实际收入的一半,跨省迁移的成本则超过90%。类似的,关于印度尼西亚的研究发现,距离出生地1000公里的迁移成本达到实际收入的40%,200公里的迁移成本约为20%(Bryan and Morten,2019)。需要指出的是,这两项研究与我们的一样都是借助静态模型,但迁移显然是个动态概念。动态空间均衡模型的处理难度很大,却是一个相当活跃的研究领域(可参见Balboni,2019;Caliendo、Dvorkin and Parro,2019;Ahlfeldt et al. ,2020)。最后,在孟加拉国开展的关于往返迁移或季节性迁移的实验中,还考虑了不完全市场与风险提高的因素,同样发现迁移会带来较高的负效用与亲和关系的缺失(参见Lagakos、Mobarak and Waugh,2018)。

暂且不考虑归属和迁移成本的实证证据相对不足的问题,假如我们设想迁移成本不是太大,亲和吸引力的差别有限,则不应该看到某个聚居区的生活设施与收入水平比其他区域高出太多的现象。

因此理论模型显示,“过早城市化之谜”或许应该改写为“过慢城市化之谜”。近期的实证研究与我们自己的研究成果均表明,发展中国家城市的工资与家庭收入水平远高于乡村区域,即使在控制了个人年龄、性别和教育水平之后依然如此。此外,数据还清楚地说明,安全水源、电力和现代卫生设施的获取都随着城市化而快速改善。

这些现实格局表明,有某些因素在制约本来会更快发生的城市化,或者说迁移成本与空间归属有巨大影响。这意味着,我们在本文中较为详细的论述显示,虽然城市生活在许多方面优于农村,但至少在某些方面更为糟糕,如成年人与儿童的健康状况和面临的犯罪威胁等。加上迁移成本与空间归属的因素,如果人们依然以某种合理比率在城市生活的成本和收益之间做权衡,那么发展中国家目前的城市化率,就仍可以通过作为空间均衡模型基础的空间套利理论做出解释。

结论

世界的新都市区正在撒哈拉以南非洲、南亚和东南亚兴起。然而,驱动世界其他许多地区城市化的机制,即农业劳动生产率相对于制造业走低,或许并不总是在发挥作用。在某些发展中地区,特别是撒哈拉以南非洲,人们在搬进城市的时候,相比发达国家在19—20世纪的相应迁移人群更为贫穷,生产率也更低。还有,南亚、东南亚以及撒哈拉以南非洲地区的许多城市区域的人口密度远远高于我们在发达国家看到的水平。

我们提供了实际证据,确认了早期研究的某些发现,即收入和工资水平随着人口密度提高而快速增加。此外,尽管发展中国家城市化显得“过早”,许多重要的生活指标仍随着人口密度提高而大幅改善:对电力、安全水源、现代卫生设施、学校教育以及儿童疫苗接种的获取等。为理解这些因素和模式的相互作用,我们采用了传统的空间均衡罗巴克模型(1982)的修订版,其基本直觉是,人们会为了不同区域的效用差异而搬迁。不过,城市化的收益在经济分析和经济计量中都显得很突出,相比这些收益,人口密度的成本似乎不那么严重。我们还考虑了对基本模型的可能补充,如迁移成本,以及城市或农村区域的某些特征的亲和吸引力等,以帮助解释为什么发展中国家的城乡人口迁移并没有比实际观察到的水平更高。最后,我们的结果表明,控制城市犯罪,以及针对生活方式疾病、儿童健康状况和犯罪的公共健康干预,对于希望促进从乡村向城市移民的政策制定者而言,或许是关键的政策工具。

(余江译)

参考文献

Ades, Alberto F. ,and Edward. L. Glaeser. 1995. “Trade and Circuses: Explaining Urban Giants. ” Quarterly Journal of Economics,110 (1): 195-227.

Ahlfeldt,Gabriel M. ,Fabian Bald,Duncan Roth,and Tobias Seidel. 2020. “The Stationary Spatial Equilibrium with Migration Costs. ” Unpublished.

Akbar,Prottoy A. ,Victor Couture,Gilles Duranton,Ejaz Ghani,and Adam Storeygard. 2018. “Mobility and Congestion in Urban India. ” The World Bank.

Aldeco,Lorenzo,Lint Barrage,and Matthew A. Turner. 2019. “Equilibrium Particulate Exposure. ” Working Paper. Brown University.

Allcott,Hunt,and Daniel Keniston. 2017. “Dutch Disease or Agglomeration? The Local Economic Effects of Natural Resource Booms in Modern America. ” The Review of Economic Studies 85 (2): 695-731.

Balboni,Clare Alexandra. 2019. “In Harms Way? Infrastructure Investments and the Persis\|tence of Coastal Cities. ” PhD dissertation,The London School of Economics and Political Science.

Bolt,Jutta,Marcel Timmer,and Jan Luiten van Zanden. 2014. “GDP per Capita since 1820. ” In How Was Life?: Global Well-being since 1820,edited by Jan Luiten van Zanden,Joerg Baten,Marco Mira dErcole,Auke Rijpma,Conal Smith,and Marcel Timmer,57-72. Paris: OECD Publishing.

Bryan,Gharad,and Melanie Morten. 2019. “The Aggregate Productivity Effects of Internal Migration: Evidence from Indonesia. ”Journal of Political Economy 127 (5): 2229-68.

Bryan,Gharad,Edward Glaeser,and Nick Tsivanidis. 2019. “Cities in the Developing World. ” NBER Paper 26390.

Caliendo,Lorenzo,Maximiliano Dvorkin,and Fernando Parro. 2019. “Trade and Labor Market Dynamics: General Equilibrium Analysis of the China Trade Shock. ”Econometrica 87 (3): 741-835.

Caselli,Francesco,and Wilbur John Coleman II. 2001. “The US Structural Transformation and Regional Convergence: A Reinterpretation. ”Journal of Political Economy 109 (3): 584-616.

Cattaneo,Matias D. ,Richard K. Crump,Max H. Farrell,and Yingjie Feng. 2019. “On Binscatter. ”arXiv preprint arXiv:1902. 09608. https://arxiv. org/abs/1902. 09608(accessed May 31,2020).

Center for International Earth Science Information Network (CIESIN),Columbia University. 2018. “Documentation for the Gridded Population of the World,Version 4 (GPWv4),Revision 11 Data Sets. ” NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://sedac. ciesin. columbia. edu/data/collection/gpw-v4/documentation(accessed May 31,2020).

Chauvin,Juan Pablo,Edward Glaeser,Yueran Ma,and Kristina Tobio. 2017. “What Is Different about Urbanization in Rich and Poor Countries? Cities in Brazil,China,India and the United States. ” Journal of Urban Economics 98: 17-49.

Combes,Pierre\|Philippe,Sylvie Démurger,Shi Li,and Jianguo Wang. 2020. “Unequal Migration and Urbanisation Gains in China. ” Journal of Development Economics 142 (January 2020).

Corbane,Christina,Aneta Florczyk,Martino Pesaresi,Panagiotis Politis,Vasileios Syrris. 2018. “GHS-BUILT R2018A-GHS built-up grid,derived from Landsat,multitemporal (1975-1990-2000-2014). ” European Commission,Joint Research Centre,JRC Data Catalogue.

Corbane,Christina,Martino Pesaresi,Thomas Kemper,Panagiotis Politis,Aneta J. Florczyk,Vasileios Syrris,Michele Melchiorri,Filip Sabo,and Pierre Soille. 2019. “Automated Global Delineation of Human Settlements from 40 Years of Landsat Satellite Data Archives. ” Big Earth Data 3 (2): 140-69.

Davis,James C. ,and J. Vernon Henderson. 2003. “ Evidence on the Political Economy of the Urbanization Process. ”Journal of Urban Economics. 53 (1): 98-125.

Desmet,Klaus,and J. Vernon Henderson. 2015. “The Geography of Development within Countries. ” In Handbook of Regional and Urban Economics,Vol. 5,edited by Duranton,Henderson,and Strange,1457-1517. Amsterdam: Elsevier.

Desmet,Klaus,and Jordan Rappaport. 2017. “The Settlement of the United States,1800-2000: The Long Transition towards Gibrats Law. ” Journal of Urban Economics 98: 50-68.

Duranton,Gilles. 2016. “Determinants of City Growth in Colombia. ”Papers in Regional Science 95 (1): 101-31.

Florczyk,Aneta J. ,Christina Corban,Daniele Ehrlich,Sergio Manuel Carneiro Freire,Thomas Kemper,Luca Maffenini,Michele Melchiorri et al. 2019. “GHSL Data Package 2019. ” Technical Report EUR 29788 EN,Publications Office of the European Union.

Freire,Sergio,Kytt MacManus,Martino Pesaresi,Erin Doxsey-Whitfield,and Jane Mills. 2016. “Development of New Open and Free Multi-emporal Global Population Grids at 250 M Resolution. ”Proceedings of the AGILE.

Fujita,Masahisa,and Hideaki Ogawa. 1982. “Multiple Equilibria and Structural Transition of Non\|monocentric Urban Configurations. ” Regional Science and Urban Economics 12 (2): 161-96.

Glaeser,Edward L. ,Jed Kolko,and Albert Saiz,2001. “Consumer City. ” Journal of Economic Geography,1(1): 27-50.

Gollin,Douglas,David Lagakos,and Michael E. Waugh. 2013. “The Agricultural Productivity Gap. ”The Quarterly Journal of Economics 129 (2): 939-93.

Gollin,Douglas,Martina Kirchberger,and David Lagakos. 2017. “In Search of a Spatial Equilibrium in the Developing World. ” NBER Working Paper 23916.

Gollin,Douglas,Remi Jedwab,and Dietrich Vollrath. 2016. “Urbanization with and without Industrialization. ” Journal of Economic Growth 21: 35-70.

Heblich,Stephan,Stephen J. Redding,and Daniel M. Sturm. 2018. “The Making of the Modern Metropolis: Evidence from London. ” NBER Working Paper 25047.

Henderson,J. Vernon,Vivian Liu,Cong Peng and Adam Storeygard. 2020. Demographic and Healthoutcomes by Degree of Urbanisation: Perspectives from a New Classification of Urban Areas. Brussels: European Commission.

Henderson,J. Vernon,and Sebastian Kriticos. 2018. “The Development of the African System of Cities. ” Annual Review of Economics 10: 287-314.

Henderson,J. Vernon,Sebastian Kriticos,and Dzhamilya Nigmatulina. 2019. “Measuring Urban Economic Density. ”Journal of Urban Economics ISSN 0094-1190.

Ismail,Kareem. 2010. “The Structural Manifestation of the Dutch Disease: The Case of Oil Exporting Countries. ” IMF Working Paper 10-103.

Kappner,Kalle. 2019. “‘Cholera Forcing’ and the Urban Water Infrastructure: Lessons from Historical Berlin. ” EHES Working Paper 0167.

Lagakos,David,Ahmed Mushfiq Mobarak,and Michael E Waugh,2018. “The Welfare Effects of Encouraging Rural-Urban Migration. ” NBER Working Paper 24193.

Lall,Somik Vinay,J. Vernon Henderson,and Anthony J. Venables. 2017. Africas Cities: Opening Doors to the World. The World Bank.

Michaels,Guy,Ferdinand Rauch,and Stephen J. Redding. 2012. “Urbanization and Structural Transformation. ” The Quarterly Journal of Economics 127 (2): 535-86.

Moretti,Enrico. 2010. “Local Labor Markets. ” In Handbook of Labor Economics,edited by Orley Ashen-felter and David Card,1237-1313. Amsterdam: Elsevier.

Newfarmer Richard S. ,John Page,and Finn Tarp. 2018. Industries without Smokestacks: Industrialization in Africa Reconsidered. Oxford: Oxford University Press.

Quintero,Luis E. ,and Mark Roberts. 2018. “Explaining Spatial Variations in Productivity: Evidence from Latin America and the Caribbean. ” Policy Research Working Paper WPS 8560.

Ray,Deepak K. ,Navin Ramankutty,Nathaniel D. Mueller,Paul C. West,and Jonathan A. Foley. 2012. “Recent Patterns of Crop Yield Growth and Stagnation. ” Nature Communications 3 (1293).

Roback,Jennifer. 1982. “Wages,Rents,and the Quality of Life. ” Journal of Political Economy 90 (6):1257-78.

Rose,Amy,and Eddie Bright. 2014. “The Landscan Global Population Distribution Project: Current State of the Art and Prospective Innovation. ” Paper presented at the Annual Meeting of the Population Association of America,Boston,MA,May 1-3.

Sachs,Jeffrey D. ,and Andrew M. Warner. 2001. “The Curse of Natural Resources. ” European Economic Review 45 (4-6): 827-38.

Sánchez,Perdo. 2010. “Tripling Crop Yields in Tropical Africa. ” Nature Geosciences 3: 299-300.

Schiavina,Marcello,Sergio Freire,Kytt MacManus. 2019. “GHS-POP R2019A-GHS Population Grid Multitemporal (1975-1990-2000-2015). ” European Commission,Joint Research Centre,JRC Data Catalogue. https://ghsl. jrc. ec. europa. eu/ghs_pop2019. php (accessed September 1,2019).

Tombe,Trevor,and Xiaodong Zhu. 2019. “Trade,Migration,and Productivity: A Quantitative Analysis of China. ”American Economic Review 109 (5): 1843-72.

Tsivanidis,Nick. 2019. The Aggregate and Distributional Effects of Urban Transit Infrastructure: Evidence from Bogotas TransMilenio. University of California,Berkeley Haas School of Business.

United Nations. 2018. “2018 Revision of World Urbanization Prospects. ” World Urbaniztion Prospects 2018. https://population. un. org/wup/ (accessed September 1,2020).

World Bank. 1981. World Development Report 1981. Washington,DC : World Bank Group.

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号

评论区 0

本篇文章暂无评论