*Patrick Bolton,哥伦比亚大学Barbara and David Zalaznick讲席教授,全球思想委员会成员,哥伦比亚大学合同和经济组织中心联席主任;Stephen Cecchetti,布兰迪斯国际商学院教授,曾任纽约联储副主席、国际清算银行货币和经济部门负责人;Jean-Pierre Danthine,巴黎经济学院教授,瑞士央行前副行长;Xavier Vives,西班牙IESE商学院教授。这四位均为欧洲经济政策研究中心(Centre for Economic Policy Research)研究员。原文“Sound At Last?Assessing a Decade of Financial Regulation”为经济政策研究中心的研究报告,本报告的翻译出版得到了CEPR的授权。因篇幅所限本报告将分上下两期刊登。——编者注

**作者感谢2019年3月22日巴塞罗那研讨会上评论人Philipp Hartmann、Fernando Restoy和 John Vickers的精彩点评,以及参会人员的有益评论,尤其要感谢Claudio Borio、Jaime Caruana、Francesca Cornelli、Dominique Laboureix、Núria Mas、Giovanna Nicodano和SilvanaTenreyro。作者还要感谢Roman Baumann、Matthias Jüttner、MicoLoretan、Martin Oehmke和Matthias Zwicker。Giorgia Trupia提出了出色的研究协助,Carlota Monner提供了其他高效的支持。本报告仅代表作者自己的观点,并不代表作者所在机构或者文中提到的其他机构的观点。——作者注

1.引言

在2008年9月13—14日这个周末,美国财政部长亨利·保尔森试图将雷曼兄弟出售给巴克莱银行。紧接着的周一,也就是9月16日,美国国际集团出现流动性危机,进而引发了全球性的银行挤兑。美联储主席本·伯南克曾在2009年11月宣称,“2008年9月、10月爆发的金融危机是有史以来最严重的一次,其严重程度甚至超过了大萧条”。

从那之后,我们做出了什么样的改变以确保金融体系最终走向稳健?监管改革是在朝着正确的方向、沿着既定的轨道行进吗?本报告将尝试解答这些问题,或者至少为回答这些问题提供一些事实和思路。

全球性金融危机和大衰退带来的破坏性影响仍然存在,除了经济阵痛(表现为失业和降薪),还有逐渐扩大的社会不平等、中产阶级日益增长的不满和民粹主义情绪的高涨。不可否认的是,危机重振了专制主义,削弱了自由市场经济和自由民主主义的基础。在欧洲,金融危机和随后的政府债务危机动摇了货币联盟以及整个战后一体化计划。更真实的情况是,银行与金融危机经常发生,一旦爆发,就会对经济增长和公共财政带来长期的负面影响。2007—2009年的经济危机破坏性极强,以至于对我们提出了一个问题:这次危机究竟是百年一遇的特殊事件,还是与近期其他危机有着相似成因、能够被预测到的事件呢?

系统性银行危机的再次出现促使人们开始思考为什么危机如此难以遏制?我们至少可以从三个方面找到原因。

第一,银行业存在所有可能引起市场失灵的因素:外部性、信息不对称和市场势力。除了这些传统因素,我们还要考虑投资者与消费者潜在的行为偏差。更确切地说,因为银行业务模式建立在期限转换的基础上,所以银行系统本身的脆弱性放大了这些可能引起市场失灵的因素。次优原理告诉我们,如果政府只纠正单一市场失灵而忽略其他市场失灵,就会导致社会福利下降。例如,在过度乐观的借款人加剧了逆向选择问题的贷款市场中,加强竞争反而可能降低福利。

第二,金融监管通常滞后于金融创新,因为金融创新总是能绕开监管机构设置的各种限制(或者利用宽松的监管政策)。证券化和衍生品的使用就是近几次危机中金融监管滞后于金融创新的最佳例证。

第三,与危机爆发紧密相关的是,由于银行拥有货币创造这一特殊功能,而政府又为这项功能的发挥提供保障,所以银行与政府之间存在密切联系。这种主权和银行偿付能力的紧密结合,导致了银行业的政治经济关系。

在19世纪和20世纪初期,银行业恐慌经常发生。1907年的美国银行业恐慌主要发生在影子银行和信托公司(特别是尼克伯克信托公司),因为这些机构的投资组合风险过高,缺乏进入银行票据交换所的权限以及较低的存款准备金。那时,银行与信托公司都面临着大规模的挤兑问题,情况与近期的危机没有太多差别。英国北岩银行是第一家受到2007年危机影响的银行,也经历了存款账户的挤兑,但是,北岩银行面临的最主要挤兑发生在短期批发融资方面。这是现代版的挤兑。事实上,在2008年雷曼兄弟破产之后,发生了全球性的金融挤兑,涵盖了银行间市场、资产支持商业票据、回购协议融资和货币市场基金。

除了对批发融资的过度依赖外,导致危机发生的原因还有两个,那就是不当激励和监管懈怠。有大量证据显示,在房地产市场(抵押出售方)、证券化过程和信用评级公司的风险评估中,私人和社会激励都是不当的,这已经成为分析人士的共识。消费者行为偏差更加剧了这一问题。在具体操作中,资本要求被放松到极低的水平。银行相信如果出现危机,最后贷款人一定会出手相助,因此根本没有预留流动性缓冲。简而言之,银行业监管是不完善的。有人认为,比起那些复杂的风险加权资本比率,单个银行的杠杆率能更好地衡量银行应对危机的能力。资本要求和会计准则都是顺周期的,不能很好地反映系统性影响。实际上,因为风险累积大多发生在影子银行部门和信用保险市场,所以在危机爆发之前,系统性风险的累积几乎没有引起注意。由于对银行与银行类机构的要求不一致,监管套利行为屡禁不止。此前我们过度相信公司治理控制、自我监管(艾伦·格林斯潘事后也承认了这一点),同时因显性或隐性的安全网外加过于宽容的监管,使市场约束缺失。

1907年,J.P.摩根(曾在1893年的恐慌中挽救了美国财政部)平息了银行业恐慌;2007—2008年的全球性挤兑则在美联储、美国财政部、欧洲央行、英格兰银行、英国财政部和其他几家央行(尤其是瑞士国家银行)和国际货币基金组织的共同努力下得以平息。最关键的是,美联储与其他主要中央银行设立了流动性互换额度,使这些央行有能力满足当地银行对美元的需求。货币市场基金被保险覆盖。在全球金融市场崩溃的那周,美国国会终于批准了问题资产救助计划(TARP),以此作为金融体系的后盾。最重要的是,联邦存款保险公司(FDIC)坚持大幅提高受保存款的水平,并最终为所有新增银行债务提供担保。最终,2009年的压力测试恢复了人们对金融体系的信心。在欧洲,欧洲央行在整个危机期间都反应迅速,满足银行的流动性需求,特别是对巴黎银行基金(BNP Paribas fund)将于2007年8月7日关闭的消息迅速做出回应。之后,在2012年7月那个历史性时刻,当时欧元危机爆发、货币联盟面临崩溃,马里奥·德拉吉(Mario Draghi)说出了那句具有魔力的话,即“不惜一切代价”,他努力重振人们对欧元的信心,压制挤兑浪潮。但是由于金融体系缺乏充分的支持,欧元区的压力测试并不像美国那么理想。

在监管改革中应对危机的第一项措施是增强金融机构的韧性,考虑系统性风险(宏观审慎监管),提高资本和流动性要求,完善监督和压力测试机制,引入结构性改革(努力将银行从资本市场活动中剥离出来),使影子银行和金融衍生品市场更加安全。第二项措施是制定更合适的银行危机处置程序(“不再依赖紧急救助”)。第三项措施是加强金融企业的公司治理能力,对银行经理人的薪酬进行严格监管。最后,强化对消费者的保护。这些改革从根本上重塑了几个国家或地区的监管架构,尤其是美国、英国和欧盟。(*1.关于改革的综述,请参见Vives(2016)中的第3.4.3节。)

对银行系统的大规模救助——欧盟和美国都曾承诺最多将GDP的30%用于政府公共干预——和银行合并扭曲了市场竞争。竞争政策被弃之不顾。实际上,对并购导致市场势力的担心也被置之不理。例如,在英国,苏格兰哈里法克斯银行(HBOS)与劳埃德TSB银行(Lloyds TSB)的并购是在违背竞争主管机构的建议下批准的;然而在美国,许多公司合并(贝尔斯登与华盛顿互助银行和摩根大通,美林集团与美国银行,美联银行与美国富国银行,等等)只经过粗略的竞争分析就通过了。结果是出现了一个更加集中的部门(特别是在一些欧洲国家),这些存活下来的现有机构拥有了更强的市场势力,并且如一些人认为的,因为这些部门被认为是“大而不倒”的,所以可以享受到更低的资本成本。(*2.参见Vives(2016)中的第2.3节。)值得注意的是,在美国,当前最大的五家银行集团和2007年是一样的,但由于在危机期间进行了并购,它们的规模都比2007年时更大。

在概述本报告的分析与结论之前,我们想先解释一下银行业务模式的具体情况,以及为什么狭义银行不是解决金融不稳定的灵丹妙药。之后我们将谈到后危机时代三个重要的监管改革领域:《巴塞尔协议Ⅲ》及其后果、解决“大而不倒”问题的处置程序以及扩大中央银行在维护金融稳定方面的作用。我们将依次说明这些问题,并辅以欧洲银行业联盟的发展情况(专栏),最后是结论。

1.1银行的功能、脆弱性和狭义银行

金融机构可以有多种形式和规模,但是它们都有一个显著的共同特点:都是中介机构,都能通过中介功能创造价值。这些价值可能源于流动性转换、监督机制、私人信息或是这些因素的组合。银行最传统的功能之一就是进行期限转换。在资产负债表的资产方,银行进行长期非流动性投资,在负债方,它们发行短期债务、经营活期存款账户和发行类似货币的短期证券(回购协议和商业票据)。在这种期限转换中,可以通过两种方式创造价值。第一,通过将个人投资者和借款人的特质流动性风险进行组合共担,银行能比单个投资者和借款人更高效地管理流动性储备。第二,通过收集信息、监督借款人、持续密切跟踪金融市场,金融机构可以进行更明智的投资,也可以通过关系型贷款服务提供有价值的财务灵活性。(*3.参见Diamond and Dybvig(1983),Diamond(1984),Bolton and Freixas(2000,2006),Vives(2016)的第3.1节。)

除了流动性转换功能之外,另一项银行传统服务是信托管理。通过持续密切追踪金融市场,银行是为客户提供房地产规划、托管、资产管理等信托服务的理想机构。在零售方面,这些银行服务常被认为是私人银行业务。尽管这些业务和流动性转换一样是银行的主要业务,但在金融研究文献中并没有受到太多关注。造成这种现象的部分原因是金融体系的脆弱性总是与期限转换相关。

但是,这并不意味着审慎监管者不关心私人银行业务,资产管理行业中来自非银行金融机构的激烈竞争,侵蚀了银行拥有的这类活动特许权的价值。实际上,在2007—2009年金融危机之后,美国资产管理行业相对于银行业有了显著的增长。对于资产管理行业来说,2009年贝莱德(Blackrock)收购巴克莱全球投资者公司是重要的转折点。2006年,美国银行部门获得金融行业总收入的一半以上,但到2017年,银行的收入占比仅为三分之一。相比之下,非银行附属的资产管理公司占有的市场份额则从2006年的39%上升至2017年的49%。

期限转换创造了价值,但其代价是金融脆弱性。银行通过持有远少于存款额的准备金创造价值。通过将不同存款人的特质流动性冲击进行组合,银行只需持有部分存款作为准备金。准备金之外的存款可以放贷,从而实现价值创造。但是,存款人出于恐慌心理要赶在银行将准备金用完之前取出存款,这一风险总是存在的。无论银行能够通过投资盈利还是亏损,银行挤兑都是一种典型的自我实现的均衡。事实上,当银行面临超出准备金承受能力的提款要求时,就必须折价出售非流动性资产。资产变卖需求越紧迫,出售价格就越低,直到资产折价价值低于银行负债。

对银行固有的挤兑风险,有一些应对方法。监管者可以要求银行持有更多的存款准备金,或者要求提高权益资本和长期债务的比例来限制银行短期债务的扩张。这可以给银行提供一个“大缓冲”(bigger cushion)来吸收损失,推迟银行不得不变卖资产的时刻,却不能完全消除挤兑风险。只有将全部存款都当作准备金的狭义银行才能彻底避免挤兑现象。但是这种处置方法存在的问题是,受监管的银行部门将不再具有流动性转换功能。此外,受监管部门受到如此严格的限制将无法获得利润。可以肯定的是,在这种情况下,银行将无力与不受监管的部门抗衡,就如受制于《Q条例》(Regulation Q)的商业银行一样,而货币市场共同基金能通过提供更好的条件吸引资金离开银行。

另一种应对挤兑风险的方法是存款保险制度。如果存款得到了保险,那么存款人就没有理由担心当银行倒闭或不得不变卖资产时,自己的存款会受到损失。有了存款保险制度,恐慌性挤兑现象就不再是自我实现的了。严格来讲,只有当存款获得100%的保险时,上述说法才成立,否则,挤兑风险始终存在。 只有100%的存款保险才是“足够大的反坦克火箭筒”,能够充分避免挤兑出现。在1934年颁布的《银行法》中,美国首次提出了有限存款保险这一概念,同时创设了联邦存款保险公司(FDIC)。在此后的50年甚至74年间,美国银行的稳定性让很多人相信,即使是有限的存款保险也能发挥良好的作用。在2007—2009年的危机时期,每个账户的保险上限是10万美元。精明老道的华尔街银行家知道自己的个人存款账户中超出保险额度的存款是有风险的,因此在9月15日雷曼兄弟宣告破产之后飞奔到自己的开户行提现。几周后,为了平息提现浪潮,国会将保险额度提升至25万美元,但这根本不足以稳定金融市场。最终,于2008年10月31日,美国财政部、联邦存款保险公司和美联储援引系统性风险下的例外权,推出了交易账户担保计划,为无息交易存款账户提供100%的保险。同时还实行了债务担保计划,为银行控股公司及其附属机构新发行的所有债券提供完全担保。所有这些汇总起来,为银行债务提供了1.25万亿美元的保险。据在奥巴马执政时期担任美国财政部长的蒂莫西·盖特纳所言,正是采取了这些极端措施才恢复了银行间市场的流动性。

假如存款保险能够维持金融稳定,避免挤兑现象,那么令人困惑的是,为什么影子银行可以发展到如此大的规模,为什么如此高比例的流动性储蓄还是被投入诸如货币市场共同基金或回购协议等没有保险的项目呢?有三个原因可以解释为什么货币市场共同基金能吸引那些追求高安全性和流动性投资的储户。第一,缺乏存款保险的解决办法是,用信用风险较低的短期资产对投资进行超额抵押。这是一种私人秩序,从理论上讲,通过市场弥补存款保险不足的方法是给存款人提供比(有限)存款保险更好的保护。第二,货币市场共同基金作为固定收益工具出售。只要资产的账面价值和市场价值基本保持一致,货币市场共同基金就能报告固定资产净值(NAV)。第三,货币市场基金能给投资者提供略高于活期存款的回报。货币市场共同基金投资者可以通过资产净值报告规则和赎回规则决定何时赎回基金,回购协议也有类似的结构。这两种存款工具都能满足大型机构和公司投资者希望将大量储蓄投资于高安全性和流动性资产的需求。(*4.参见Poszar(2011)。)

全球性金融危机爆发之前,货币市场共同基金和回购贷款都被认为是能防止挤兑的安全投资。然而,在2007年,席卷资产支持商业票据市场的展期危机揭示了“超额抵押能保证投资安全”这一观念的基本缺陷。在雷曼兄弟宣告破产的第二天,第一储备基金(Reserve Primary Fund)跌破面值也证明了货币市场共同基金并不安全。(*5.货币市场共同基金跌破面值是指其资产净值低于面值。)事实上,抵押物的市场价值在投资时超过投资额,并不能保证它在任何情况下都会超过投资额。像存款账户一样,由于挤兑的结果是抵押品折价出售,所以回购协议和货币市场共同基金都可能引发自我实现的挤兑。(*6.参见Gorton and Metrick(2012),Vives(2016)中的第3.2节。关于货币市场共同基金挤兑的例子,参见McCabe(2010),Chernenko and Sunderam(2014),Schmidt et al.(2015)。)货币市场共同基金陷入挤兑和一家主要的基金跌破面值震惊了所有人,这将整个金融体系都置于流动性冻结的风险之中。这是21世纪版的广义银行挤兑,只有在美联储和美国财政部出手对全部货币市场基金提供必要的担保之后,市场恐慌情绪才得以平息。

在每次重大危机爆发之后,狭义银行模式都被当成解决金融脆弱性问题的灵丹妙药,(*7.参见Chamley et al.(2012),Pennachi(2012),Cochrane(2014),Vives(2016)中的第5.4节。)但狭义银行不能消除流动性转换和金融脆弱性,仅仅是将其转移而已。极端形成的狭义银行是指持有100%准备金的银行,其他提议则主张银行仅能投资短期安全证券(例如美国短期国库券)。此类建议意味着不能用流动性负债为非流动性贷款(例如,与抵押贷款或消费信贷相对的不透明和非证券化的商业贷款)融资。但是,正如我们看到的那样,因为货币市场共同基金的投资者行为存在策略互补性(或者说联动性),当一家基金面临太多赎回需求时就不得不贱卖资产,所以货币市场共同基金也会引发挤兑现象。狭义银行提议只是将脆弱性风险转移到了别处。例如,公司在进行长期融资时可能会用大额定期可转让存单(CDs)做担保,但是投资者之间的协调问题始终存在。这说明,狭义银行并没有解决安全网想要处理的基本问题,即银行脆弱性对经济中私人部门的信贷供给造成的不利影响和负外部性。请注意,不对具有银行功能的金融公司提供保险的承诺并不可信,在次贷危机爆发前由银行发起的结构性投资工具(SIVs)就是明证。(*8.Parlatore(2015)发现银行发起的货币市场共同基金可能也是导致脆弱性的根源。)

1.2《巴塞尔协议Ⅲ》及以后

监管改革围绕宏观审慎监管展开,致力于消除银行冒险行为带来的外部效应,防止系统性风险的积累。监管的主要目的是解决关联性和传染性问题,减弱信贷周期的波动性。针对前者,作为资本的普通股更受青睐,它与或有资本和混合资本一起吸收风险。此外,对系统重要性银行,《巴塞尔协议Ⅲ》引入了(非风险加权)杠杆率和附加资本要求,此外还有流动性要求。对于后者,提出并实施了周期性资本要求和用于控制信贷增长的相关比率要求。

尽管加强了资本和流动性要求,但《巴塞尔协议Ⅲ》在许多方面仍有改进的空间。首先,关于恰当的资本水平以及杠杆率和风险加权资本要求是如何相互作用的,一直存有争议。(*9.之所以对恰当的资本水平存在争议,是因为我们仍然没有一个令人满意的银行资本理论。缺乏清晰的概念使得对银行最佳资本水平的估计范围太过宽泛。)由于银行的内部风险评估模型提供了操纵的可能性,加权风险资本要求在危机前非常低。杠杆率因为不涉及内部评估模型,所以很难被操纵。然而,除非进行适当的校准,否则这两项要求的相互作用可能导致银行承担过多的风险。但是,银行显然需要可靠数量的高质量资本来确保信贷和运营安全,而且应该在经济繁荣时期积累这类资本,以应对困难时期。资本为管理层审慎行事提供了激励,且有助于在遇到困难时吸收损失。然而,在银行经营不景气和经济疲弱时提高资本要求往往适得其反,因为银行会选择剥离资产,而不是筹集资本来满足资本要求(正如南欧危机后的经验所示)。宏观审慎监管框架下的动态资本缓冲就是为了避免这些问题而设计的(正如我们将在第4节中讨论的那样)。提高资本要求的另一个潜在负面影响是将业务从银行转移到影子银行。

《巴塞尔协议Ⅲ》通过两种比率引入了流动性要求——防止挤兑的流动性覆盖率(LCR)和限制期限转换的净稳定资金比率(NSFR)。这增加了监管的复杂性。当查看一家银行的资产负债表时,人们意识到只要一个比率就足够了。因为实际上流动性覆盖率要求流动性资产必须能够覆盖短期负债,而净稳定资金比率则要求稳定的资金应能覆盖非流动性资产。(*10.然而Hoerova et al.(2018)指出,在危机情况下,净稳定资金比率可能比流动性覆盖率更有助于减少银行向最后贷款人求助。)

由于信息披露要求也与流动性要求相互作用,情况变得更加复杂。这是因为扩大信息披露或增强透明度可能成为协调投资者挤兑的一种手段,所以应该伴之以更高的流动性要求。关于如何看待监管工具之间相互作用的组织原则是,看看市场变化如何影响投资者行为的联动程度(即策略互补性)。联动的倾向越强,脆弱性越高。如果监管机构希望控制金融机构出现偿付危机和流动性不足,就需要考虑审慎工具之间的相互作用。例如,在竞争更激烈的情景下,比如实现金融自由化之后,应同时提高资本要求;而加强披露应伴之以更高的流动性要求。总之,零敲碎打的审慎监管可能不会奏效。(*11.参见Vives(2014)。)

压力测试的概念已有几十年之久,但它们的系统性引入则代表了后危机时代的监管创新。压力测试的目标是保证实施严格的内部风险管理程序,并向监管当局提供全面的系统性风险图谱。2009年在美国进行的压力测试对恢复人们对银行体系的信心至关重要。美国压力测试之所以奏效,是因为有“问题资产救助计划”作为后盾,并恰当地结合了灵活性、严重程度和透明度(可以披露流程和模型,而不是情景)。相比之下,欧元区在2009年、2010年、2011年和2012年进行的一系列压力测试未能发现随后出现的重大危机,包括爱尔兰银行、爱尔兰联合银行和德克夏(Dexia)的破产。对此的一个主要解释是,欧元区没有为金融体系提供适当的支持;压力测试需要一套程序和资金来处置未能通过测试的银行。此外,欧元区当局一直不愿意对主权债券施压,而主权债券是南欧银行资产的重要组成部分(这些债券使货币联盟中的银行与主权偿付能力陷入了恶性循环)。在大西洋两岸,压力测试都未从系统性的视角考虑各实体之间的反馈效应。

其他监管领域取得的进展较少。对信用评级机构的监管没有发生重大变化(三大评级机构仍控制着超过95%的市场),尽管它们被曝出在危机前的资产支持证券评级中存在重大利益冲突。结构性改革试图分离商业银行和投资银行业务,以此控制过度的冒险行为,同时限制“大而不倒”银行的业务。在英国,银行业独立委员会建议分离一家综合银行的零售业务,该提议自2019年1月起生效。在美国,《多德-弗兰克法案》推行了“沃尔克规则”(一种程度较轻的现代版《格拉斯-斯蒂格尔法案》,目的是分离商业银行和投资银行业务),禁止银行在自己的账户上从事自营交易,但允许为客户代理证券交易。后者因其复杂性和在做市过程中限制流动性而受到批评。在欧盟,《利卡宁报告》提议将银行集团内部的大型交易活动分离开来,但这在实施过程中并没有取得多大进展。由于缩小银行经营范围会带来潜在的范围经济损失,所以结构性改革仍然存在争议,但事实仍然是,只要存在保险机制(存款保险、“大而不倒”政策等),资本要求就应该辅以对业务活动的限制,以便控制风险。(*12.参见Vives(2016)中的第5.3.1节。)另一个缺乏进展的领域是降低或取消给予债务的税收优惠(除最后贷款人和“大而不倒”政策提供的隐性补贴外),这种税收优惠鼓励过度杠杆化。主权债务领域尤其如此,因为欧盟的银行可以赋予主权债务零风险权重,而且对于持有政府债券并没有集中度限制(concentration limits),这一做法备受诟病。(*13.参见ESRB(2014)。)美国等发达国家的主权债务同样如此。

在危机期间,利用公司治理控制风险的做法并未取得成功,其中的一个根本原因是,股东和经理之间的利益协调本身并不能弱化以过度冒险剥夺债券持有人的激励。在美国和欧盟,管理层薪酬受到了越来越多的监督。例如,《多德-弗兰克法案》规定了股东的薪酬建议权、银行薪酬委员会的独立性、加强薪酬披露,以及在银行出现问题时的薪酬追回条款。然而,由于这些规定并没有将薪酬与银行债权人的命运和破产的外部影响联系起来,因此限制高管的薪酬并不一定能够消除过度冒险的激励。

监管改革使监管和监督更具侵扰性,并大大增加了合规成本。银行业务变得更加官僚化,董事会的关注力也更多地转向日益增加的合规问题。所有这些都构成市场进入障碍,有利于合规成本较低的现有大型银行和影子银行,而这些机构可能会将业务转移到监管范围之外。事实上,将业务活动转移到监管薄弱领域的风险总是存在的,而在这些领域系统性风险会蔓延。这方面一个典型例子是美国抵押贷款市场影子银行的兴起。自金融危机以来,影子银行在抵押贷款发放中所占的份额稳步提升(从2007年的约15%增至2015年的超过35%,而在符合标准的联邦住房管理局次级贷款市场中的占比更高)。据估计,传统银行的监管负担增加可以解释这一时期影子银行增长的55%。此外,到2015年,85%的影子银行贷款在发行后出售给了政府支持企业。(*14.参见Buchak et al.(2017),政府支持企业,即房利美和房地美在雷曼兄弟公司倒闭前一周被国有化,从那之后就处于“临时托管(conservatorship)状态”。)因此,我们看到影子银行的增长依赖于政府支持企业提供的担保。这是危机前政府为新进入的非银行机构提供担保从而导致其过度冒险的翻版。

不受监管的数字化新对手带来了日益激烈的竞争,提高了效率。新进入的非银行机构拥有较低的杠杆率因而风险较低,但它们侵蚀了现有机构的利润,这可能导致现有机构过度冒险,最终带来金融不稳定。此外,大型科技公司进入金融服务市场,在短期内会加剧竞争,但从长远看新的科技平台可能会垄断与客户的联系从而削弱竞争。大型科技公司的进入给努力维持公平竞争环境的监管机构带来巨大的挑战。在这种情况下,一个关键问题是要求平台和提供者在“开放的银行业”安排中共享信息。(*15.在欧盟,因银行(通过《支付服务指令》或PSD 2)和平台(根据《通用数据保护条例》,GDPR)承担不对等的数据可携带义务而受到质疑(Vives,2017,2019)。)

金融稳定委员会提供的数据显示,2007—2017年,非银行金融中介在金融体系中的占比已从31%上升到36%。鉴于在此期间金融部门一直在萎缩,这是一个显著的变化,而影子银行业务的增长主要在金融扩张时期实现。由于同样的银行业务应当受到同样的监管,所以对影子银行的适当监管要把重点放在影子银行的业务活动和功能上。然而,说易行难,因为最后失败的是经营实体,而不是业务活动。事实上,为了确保整个金融体系而不仅仅是银行或其他受监管的中介机构的韧性,我们需要一个强有力的框架对监管范围外的实体进行监测、评估、指定(designate)、监管和监督。在包括美国和欧元区在内的大多数司法辖区,仍然缺乏这样的框架。尽管有《多德-弗兰克法案》,美国依然实行多重监管,欧洲央行缺乏充分的宏观审慎监管权力,这都是很好的例证。在英国,微观审慎和宏观审慎职能均由英格兰银行承担,而证券监管、消费者保护和竞争管理则属于金融行为管理局的职权范畴。这个“双峰”体系也有共同认可的程序来确定监管范围内的实体。

最后,如果我们想要鼓励新进入者从事金融业,那就应该让小型实体承担较低的合规成本和监管负担。美国和欧盟都在考虑采取一些措施,以减轻中小型银行的负担。

1.3解决“大而不倒”问题

最近的金融危机也被称为“大而不倒”危机。这在一定程度上反映了对失败银行的救助、救助的不得人心和对“不再提供救助”的承诺。显而易见的是,美国和欧盟都没有准备好处置系统重要性银行,更不用说处置它们的表亲——全球系统重要性银行。在美国,联邦存款保险公司的周末购买与承接(purchaseandassumption)的处置方法对中小型银行行之有效,但对大型银行不奏效,而且不适用于经纪交易商等非银行金融机构。例如,由于贝尔斯登不是银行控股公司,因此它面临的困境无法通过联邦存款保险公司接管(receivership)得到解决。此外,《联邦破产法》第11章是有问题的,因为它可能引发金融恐慌。美联储设法为贝尔斯登提供流动性支持,以促进摩根大通利用1913年《联邦储备法案》第13(3)条收购贝尔斯登。然而,当美林和雷曼兄弟陷入困境时,在美国只能找到一个买家(美国银行,最终收购了美林)。但因英国收购商巴克莱银行无法及时推进交易,雷曼兄弟宣告倒闭。

由于没有明确的金融机构处置程序,欧盟的境况更糟。这种情况再加上金融和财政部门拥有更广泛的干预权力,导致了在危机中对破产实体的广泛救助或国有化。在某些情况下,一些国家(例如西班牙)财政状况不佳导致干预不够及时,这与美国形成了鲜明的对比。在美国,政府根据问题资产救助计划对银行进行了资本重组,并通过严格的压力测试引导对银行系统的资本注入。使欧盟问题变得更加复杂的是,在不同国家经营的实体(例如富通和德克夏)要按照不同的破产法、由不同的主管当局执行处置程序,并且没有事先约定责任分配。其结果是行动不协调以及金融机构的资本重组与欧盟国家援助规则出现冲突。跨境处置问题不仅限于欧盟。因为英国担心美国可能将负担转嫁给英国纳税人,巴克莱银行没能收购雷曼兄弟。

国际货币基金组织2014年的报告显示,监督谅解备忘录没能在危机期间促成合作,经常只是单方面应对,在某些情况下,跨国金融集团根据其业务所在国被分解成不同的实体,各国不得不承诺提供大量的公共资金支持。仅仅有国家层面的处置框架是不够的,但跨国合作安排仍付之阙如。此外,对国内金融稳定的关切也阻碍了合作处置计划的推行,主权金融实力成为决定国家战略的一个关键因素。

问题在于,为了避免更多的救助,全球金融监管体系改革已经推行得有多深入?救助是否能够完全避免?根据2011年二十国集团(G20)的说法,“新的处置框架应规定责任、工具和权力,以使当局能够在保障金融体系关键功能且不让纳税人承担损失风险的情况下有序地处置破产的金融公司”。新处置程序的主要创新之处是:(1)预先确定应重组的负债和不应列入处置范围的负债,以使金融市场更加稳定;(2)要求全球系统重要性银行持有足够的资本吸收损失,而不致使已被置于处置范围之外的债务承受风险。在处置过程中可以减记或转换为股本的新工具(CET1、AdT1、T2和高级次级债务)被记入总损失吸收能力。从2019年起,总损失吸收能力将占到风险加权资产的16%(2022年为18%)和《巴塞尔协议Ⅲ》中规定的杠杆率分母的6%(从2022年起为6.75%)。在欧盟,《银行复苏与处置指令》(BRRD)提出的合格负债最低要求(MREL)与总损失吸收能力的目标相似(佩戴不同项圈的同一只狗而已),并适用于所有机构。

此外,监管当局也制定了确保全球系统重要性银行能够在不依赖救助的情况下得到有序处置的新规则。目前已有两种全球系统重要性银行的跨界处置方案:单一进入点(singlepointofentry,SPOE)和多重进入点(multiplepointofentry,MPOE)。这些方法的一个关键创新在于,预先指定全球系统重要性银行中的哪些部分将被处置,哪些部分将维持现状。在单一进入点处置方案下,全球系统重要性银行由一家在多个司法辖区拥有附属银行的全球控股公司通过核销债务或发行股权实现资本重组。处置过程中发生的损失由母公司的债券持有人承担,法定处置权归母公司所有。在多重进入点处置方案下,(如有必要)在每个国家,由位于该国的子公司或控股公司提供资金,分别单独进行处置(预先分配这些辖区的总损失吸收能力)。处置损失由子公司承担,东道国监管当局拥有法定处置权。两种方案的一个主要区别是,在单一进入点方案下,处置所需的损失吸收能力可以跨辖区共享。

如果监管机构能够承诺在危机中合作,形成类似超国家监管机构,那么单一进入点会是更有效的处置机制。一方面是因为它要求的总损失吸收能力比较低,因为损失可以在不同的分支机构间转移,另一方面,处置之后全球性银行的范围经济和规模经济提高带来了更多的银行服务。将全球性银行视为可以共享服务、共担总损失吸收能力的跨国控股公司是有益的。然而,单一进入点要求同时满足事前和事后条件,以便激励国家监管机构实施处置方案。实际上,单一进入点方案要求预期的跨辖区转移必须充分对称,银行业务/全球银行业务增加带来的收益要大于预期的净转移。此外,如果所要求的转移多于共享服务的损失和单边风险隔离造成的外溢成本,则会违反事后激励约束(其结果是不会有从健全的东道国辖区或风险隔离区向健全的东道国辖区的转移)。

究竟是选择单一进入点还是多重进入点,取决于全球系统重要性银行的业务模式。在一个分散化程度更高、子公司互补性较弱的结构中,多重进入点处置方案可能更有效率。在监管机构的鼓励下,许多全球性银行选择了单一进入点处置模式,当然并非所有银行都这样做。拥有分散化子公司业务模式的全球零售银行(就像西班牙对外银行和桑坦德银行那样通过当地存款融资)选择了多重进入点处置模式。

这种新的处置模式不仅是从“大而不倒”制度向自救制度(bailin regime)的重要转变,而且改变了全球系统重要性银行的管理方式。这也许是从最近的全球金融危机中产生的最重要的国际金融体制变革。然而,鉴于这一处置模式尚未经过检验,它的效果如何仍未可知。它将如何影响国际扩张或紧缩(retrenchment)?这将如何影响全球性银行设立分支机构而非子公司的决策?是否存在将破坏处置机制执行的重大突发事件?我们不能忽略国家监管机构的策略性激励措施。我们可以设想实现国际合作,或相反彼此进行隔离,并走向“处置政策”。

监管当局应设定自救要求,以防止系统性危机中的脆弱性加剧,并避免短期批发资金外逃。这表明,有必要将自救风险集中在银行的长期次级债务上,以避免激励挤兑行为,同时限制最后贷款人的干预。根据欧盟的新处置制度(见专栏1.1),在宏观经济冲击之后,即使面临系统性压力,也需要持有8%的自救金。当出现特殊冲击时,尽可能保护纳税人的想法是重要的,但对于宏观系统性冲击,货币和财政支持非常必要。事实上,尽管银行处置方案的总体目标是以自救取代向外寻求救助,但如果完全不依赖公共支持,系统重要性银行很难通过自救得到有序处置。哪怕人们只是轻度怀疑,流动性枯竭也可能自我实现,无论处置方案设计得多么完美,都无法应对全面的市场恐慌。在欧盟,那些在不同国家的破产制度下都不符合“公共利益”标准的机构也可以获得支持,但是要受制于国家援助规则。为了保证有序退出,欧盟应为不受制于处置规则的银行制定统一的破产程序。在这方面,联邦存款保险公司的“购买与承接”模型可能会有所帮助。在欧盟,也有许多中等规模的银行难以满足合格负债最低要求。

此外,由于在危机期间事后帮助是最优的,但它容易在事前激励过度冒险,所以,自救存在时间不一致性问题。救助的倾向来自政治经济问题:处置当局必须决定,是将成本强加给少数投资者(他们可能非常有发言权),还是通过救助将成本延期转嫁给纳税人。

一个主要的未决问题是处置过程中如何提供流动性。重要的是不要砍掉公共流动性支持这个选项。在新的全球系统重要性银行处置模式下,作为最后贷款人的中央银行施以干预不再代表救助。由于对债务可信而有序的重组已经做了很多工作(如自救),所以最后贷款人的支持应更多地被视为在金融市场出现恐慌时,恢复社会对金融市场的信任这一预期功能。欧盟的新处置程序对处置过程中的资金问题只字未提。这是欧盟时间压力如此之大的主要原因,与美国形成鲜明对比,美国联邦存款保险公司可以通过向财政部借款获得临时资金。欧盟应该修订相关法规,以便能够为处置过程提供资金,缓解时间压力,并使持有和管理资产成为在周末紧急处置(或者就像西班牙人民银行一样在夜晚处置)的可行替代方案。然而,最近关于允许暂停支付的提议可能无法解决流动性问题;以前投资者担心的是处置问题,而现在担心的是暂停支付,因此暂停支付只不过是将问题延后而已。(*16.参见Hellwig(2018)。)一种可能的解决办法是考虑设立一种特别的中央银行便利,如英国的流动性处置框架,以便为处置程序提供流动性。

---------------------

专栏1.1欧盟与银行业联盟(*17.资料来源于Vives(2016)中的第7.1.2节和第7.3.1节。)

2010年以来欧洲主权债务危机导致的欧元区不稳定表明了建立银行业联盟的必要性。此举目的在于从债务危机的根源上打破主权国家与银行间的反馈循环,为欧元区的银行提供统一监管,并在危机发生时提供支持。第一步是在2012年,各成员国同意在欧洲央行设立单一监督机制(Single Supervisory Mechanism,SSM),并创设单一处置机制(Single Resolution Mechanism,SRM)。2013年

和2014年,一个协调银行监管、处置和存款保险的框架,与基于《巴塞尔协议Ⅲ》、《银行复苏与处置指令》和《存款担保计划指令》制定的新监管规则并行启动。欧洲银行管理局负责对整个欧盟的银行业实现统一的审慎监管和监督。

欧洲系统风险委员会与各国的宏观审慎监督机构协调进行宏观审慎监督。委员会的目标是追踪欧洲金融体系的发展,以便确定系统性风险的可能来源,并减轻金融不稳定的风险。为达到这一目标,欧洲系统风险委员会将发出系统性风险警告,并根据“遵守或解释”给出应对这些风险的建议措施。

截至2017年底,欧洲央行直接监管119家重要银行(占在欧元区运营的银行资产的80%以上),并以间接方式监督其余的银行。成员国监管机构在欧洲央行的监督下直接监督不那么重要的金融机构。不属于欧元区的欧盟成员国的银行也可以自愿加入单一监督机制。

欧洲央行需要考虑潜在的溢出效应,并确保在整个银行业联盟内实施统一的宏观审慎监管。然而,单一监督机制限制欧洲央行只能使用欧盟指令(CRD IV/CRR)中的工具。这使得欧洲央行有权对微观和宏观风险提出比成员国监管当局更高的资本要求(逆周期资本缓冲就是如此)。

各成员国当局有充分的权力选择重要的宏观审慎工具,例如贷款价值比、贷款收入比以及贷存比上限。消费者保护、支付系统监督和打击洗钱也属于成员国当局的管辖范围。在设计单一监督机制的过程中,欧洲央行在职责分离上考虑了货币政策和审慎监管之间潜在的利益冲突。

自2016年1月以来,单一处置机制拥有处置权,以此控制银行倒闭对纳税人和经济的影响。单一处置机制与单一监督机制在同一监管范围内运作。单一处置机制还包括2015年初设立的单一处置委员会(SRB)和单一处置基金(SRF)。前者是欧洲银行业联盟的处置机构,有权决定处置一家银行的方式,还负责运营单一处置基金,其资金主要来自有限安全网参与成员国的银行捐款。目前该基金的水平并不足以应对系统性危机,而且向欧洲稳定机制(ESM)求助也受到限制。欧洲稳定机制的目标是通过向欧元区国家提供财政援助来维持金融稳定。2018年12月,欧洲峰会商定,欧洲稳定机制将和单一处置基金作为共同的后盾。这一提议最迟将于2024年生效,届时欧洲稳定机制提供的信贷额度将与单一处置基金一致(约600亿欧元,占银行业联盟受保险存款总额的1%)。由于欧盟计划在2020年评估银行风险敞口是否已经充分降低,所以共同后盾应该更早引入才好。

由于筹集到的处置资金有限,当然也远不足以应对系统性危机,所以银行业联盟项目尚未完成。与此同时,联邦存款保险制度也存有争议,因为它要求的财政联盟程度高于目前欧元区国家之间的水平,所以它的建立被一推再推。然而,这种制度对于解决主权和银行风险之间的联系至关重要。 (*18.2015年11月,欧盟委员会发布了一份关于欧洲存款保险计划(EDIS)的监管提案,这将是银行业联盟的第三个支柱。该计划最初打算分三个阶段逐步实施,将于2024年完成,国家存款保险计划将实现完全互助化。然而,该计划已被取消,目前正在重新拟订中。委员会还建议,将由重新设计的单一处置委员会负责欧洲存款保险计划,以促进危机管理(类似于美国联邦存款保险公司),而单一处置基金和欧洲存款保险计划将仍然是独立的实体。)处置当局缺乏有效的财政支持也会损害欧洲央行作为监督机构的可信度,因为如果单一处置机制无法获得必要的财政资金,欧洲央行可能不太愿意启动银行的破产或重组程序。

单一处置机制与负责国家援助的欧盟委员会竞争总司之间的协调并不容易。处置一家银行的决定通常始于欧洲央行将该银行即将倒闭的消息通知单一处置委员会、欧盟委员会和成员国处置机构。如果欧盟委员会竞争总司认为处置符合国家援助规则,随后,单一处置委员会将确定处置方案以及如何使用单一处置基金。欧盟委员会可能会赞同处置方案,也可能以竞争理由反对处置方案,或者基于公众利益反对破产银行进入处置机制。如果出现分歧,会请求欧洲理事会介入。如果该处置方案获得批准,成员国处置当局需根据其法律和《银行复苏与处置指令》予以执行。欧元区模式与美国的不同之处在于,联邦存款保险公司除了充当保险基金外,还作为具有微观审慎监督权力的处置机构。

《银行复苏与处置指令》要求实施处置计划须具备三个基本条件:(1)银行破产或可能破产,必须基于欧洲央行的评估;(2)没有其他替代的私人处置方案;(3)从公众利益角度考虑,进行处置十分必要。单一处置委员会有权判定后两个条件是否满足。处置决定由单一处置委员会拟订和监督,而设立单一处置基金的目的是处置的执行过程不动用纳税人的资金(通过股东和债权人的“自救”)。《银行复苏与处置指令》还引入了合格负债最低要求缓冲机制,确保每家银行都有足够的负债吸收破产损失,且由债权人(而不是纳税人)承担很大一部分的资本重组负担。合格负债最低要求的目标与金融稳定委员会要求的总损失吸收能力框架相似,它适用于所有欧盟银行机构,但只有全球系统重要性银行才需要遵守总损失吸收能力的要求。

值得注意的是,尽管在2008年爱尔兰银行危机中,所有债务持有人都得到了全额补偿(2010年底欧洲进行了救助)的承诺,但2012年7月的西班牙银行系统资本重组备忘录意味着混合资本和次级债务持有人遭受了部分损失,在2013年3月塞浦路斯的银行救助方案中,所有债务持有人只能自救(不超过10万欧元的小额受保存款除外)。然而,在后一种情况下,非欧盟公民(大部分来自俄罗斯)持有大量未投保的存款。根据《银行复苏与处置指令》,在承受“极端系统性压力下,当局也可以提供公共支持,而不是让私人债权人承担全部损失。不过,只有当银行股东和债权人承担的损失相当于银行负债的8%且符合相应的国家援助规则时,这些措施才能实施”。(*19.参见关于《银行复苏与处置指令》的常见问题。)

----------------------------

1.4扩大中央银行的作用

金融危机和大衰退迫使人们在促进金融体系稳定的核心阶段,不得不重新考虑中央银行的使命、行动范围和干预工具。历史上,各国央行从一开始就把维护金融稳定作为核心任务。1913年,美联储的成立是为了应对19世纪银行业的不稳定,尤其是1907年的恐慌。这一核心任务逐渐让位给“现代”狭隘的授权——控制通胀,大缓和时期证实了这一核心使命的有效性。然而,这段时期随着2007年的金融危机爆发而突然中断,现在各国的普遍看法是,央行也应该关心金融稳定。重新审视中央银行的作用,要追溯其本源,我们认为需要扩大其授权范围,这是监管改革方案的一个关键因素。然而,央行职能的扩张程度及其能使用的工具仍有待进一步探讨。在一极,央行除了维持物价稳定外,还要全权负责维护金融稳定;在另一极,物价稳定目标仍是央行的优先考虑,而维护金融稳定的责任将由其和审慎监管当局以及财政部共同承担。这两种模式都提出了治理问题,并且这两种扩展模式都需要适应中央银行的独立地位(程度因不同方案而异)。

这场危机从三个方面改变了对央行的看法。第一个方面是零利率下限状态下的货币政策管理。因此,我们认为,非常规政策并不是相关机构就目前情况下最适当的政策组合进行彻底讨论的结果。这表明,货币和财政当局之间需要更密切的合作。我们还注意到,非常规政策导致资产负债表扩大,这为央行履行维护金融稳定职能提供了强有力的新工具。我们讨论这个方向上的两个可能传导途径及其影响。第一,央行有可能会使合并公共债务的期限结构出现倾斜,以弱化银行过度发行大规模短期债务的激励。第二,在全球安全资产明显不足的情况下,促进银行满足流动性监管要求。这两项措施都扩大了中央银行在促进金融稳定方面的职能,主张用央行行动取代财政部的行动。这也意味着需要央行与财政当局进行某种形式的协调。

第二个方面涉及各国央行“最后贷款人”行动的规模和范围。所有主要中央银行都充当了最后贷款人角色,而美联储则作为全球最后贷款人,通过互换协议为其他央行提供美元以满足当地银行的美元需求。由于使用贴现窗口的污名效应,央行的贴现窗口便利被证明是无效的,因此应引入其他便利来稳定该体系。最后贷款人是必要的,因为在部分准备金制度中,有偿付能力的机构也会缺乏流动性,而银行间市场无法通过自身解决这些问题。(*20.参见Rochet and Vives(2004)。)这可以追溯到白芝浩(Bagehot,1873)的理论,即只要有偿付能力的银行能提供优质抵押品(按危机前的水平估值),央行就可以给这些银行无限制发放贷款并向其征收惩罚性利率(高于正常市场条件下的利率)。我们认为,应该澄清最后贷款人的角色和行动模式,结束建设性模糊(constructive ambiguity)的传统教条(并寻找其他监管手段来限制道德风险),这一教条目前看来站不住脚。这就要求提高关于央行提供流动性支持的形式和程度的事前透明度,同时不限制央行对危机做出迅速反应的能力。我们认为这种流动性保险应当是有定价的,因此有资格获得支持的机构必须支付保险费。向这一方向发展的潜在问题是,银行信贷活动的抵押品会增加,抵押资产负债表的倾向会增强,从而使基于无形资产的新业务活动的融资受到损害。

第三个方面涉及对系统性风险和处理这类风险的宏观审慎政策。系统性风险是指金融体系大部分功能受损的风险,通常会对整个经济产生重大负面影响。系统性风险有几个成因:以杠杆作为放大机制的过度信贷增长;过度期限错配和市场流动性不足(因为依赖短期融资可能导致紧急折价出售和风险传染);直接和间接风险敞口集中;政府担保导致的不当激励和道德风险;“大而不倒”,以及当许多机构都面临相关风险时的“多而不倒”(too many to fail)问题(如在2007—2009年危机之前的情况,由于都对房地产有较高的风险敞口,中央银行/政府不得不在事后救助濒临破产的银行)。宏观审慎政策旨在提高金融体系的韧性,减少脆弱性的积累,并降低银行危机发生的频率和由此造成的损失。

危机前的共识是,发现泡沫并试图阻止其发展是非常困难的,这可能导致代价高昂的政策错误。这一观点是被动响应式的,允许中央银行作为最后贷款人对危机做出临时反应。危机后,人们的共识转向央行应发挥更积极主动的作用。然而,使用利率政策作为宏观审慎工具(“逆风策略”)仍然存在争议,因为这种政策的成本可能很高,而且在预防危机方面也许并不十分有效。宏观审慎政策就是在此背景下提出的。宏观审慎控制的工具包括逆周期资本缓冲,由西班牙银行首次推出、瑞士率先应用的动态准备金,以及几种控制信贷增长的比率。然而,瑞士和西班牙的经验表明,尽管动态准备金是一种有用的工具,但不能仅依靠它来防止房地产泡沫。其他指标以房地产市场为目标,重点关注贷款人(对信贷增长、特定部门的资产集中度、贷存比的限制)或借款人(对贷款价值比、贷款收入比及债务收入比的限制)。值得注意的是,所有与抵押有关的措施,特别是涉及直接数量限制的措施,都带有政治色彩。

问题是,各国央行应在通过宏观审慎目标和工具保障金融稳定的过程中发挥何种作用。我们有充分的理由支持扩大中央银行的职权范围,使其承担维护价格和金融稳定的首要责任。事实上,信贷供给是价格和金融稳定的核心。信贷的两个关键决定因素——利率和银行获得流动性的担保要求——均由中央银行控制。将维护金融稳定的职能全面赋予中央银行,当经济和金融周期不匹配时能够做出更好的权衡。这需要将宏观审慎工具箱纳入央行。因此,由单一机构负责制定货币政策,进行微观和宏观审慎控制和金融监管可能是最理想的状态。这导致改革后的英国金融监管体系出现了“双峰”结构,货币政策委员会、金融政策委员会和审慎监管局隶属于英国央行,而竞争、行为指导和消费者保护问题由金融行为管理局负责。因此,央行只关注通胀目标将被更宽泛的视角取代。然而,这一更宽泛的视角有一个潜在的缺点,即央行的责任更加分散,它将承担两份而不是一份职责,而且由于宏观审慎政策的社会敏感性,央行决策的独立性受到政治干扰和攻击的风险会增大。这可能也是金融监管架构如此分散的原因。事实上,如何确定最优的监管制度结构仍是一个悬而未决的问题。(*21.参见Vives(2016)中的第7.1节对支持和反对监管机构一体化的理由及其权衡的概述。)

在英国,在单一监管机构英国金融服务局的彻底失败和北岩银行倒闭后,争议仍在继续。争论的结果是,央行必须保持金融稳定,并可以扮演最后贷款人和危机管理者的角色。北岩银行危机的一个关键点,也是人们支持央行发挥监管作用的第一个理由是,我们需要有一个单一机构来处理第一手信息,区分流动性和偿付能力问题,并有效管理危机。第二个理由是,因为要获取有关流动性供给与监管职能、货币政策与监管的信息,所以单一机构能实现信息的范围经济。央行也是负责宏观审慎监管的自然候选人,因为其目标是维护金融稳定,所以必须充分掌握关于宏观经济动态的信息。2001年设立英国金融服务局时开创了一种趋势,即在全球范围内为银行和市场设立独立于央行的监管机构,并对中央银行职能整合提出了一些反对意见。赞成分离的理由是,这样或许可以缓和货币政策可信度、最后贷款人职能和监管者之间的潜在声誉冲突,并能提高监管机构的可问责性。有强有力的理由支持将审慎监管机构和竞争监管机构分开,并将消费者保护纳入后者,就像英国的新体系一样。(*22.参见Vives(2016)第7.1节。)

欧洲经济和货币联盟的情况格外复杂:各国当局和欧洲央行共同负责宏观审慎政策,而欧洲央行负责对大型银行的微观审慎监管,但其中的单一处置机制并没有可靠的支持,也没有共同的存款保险和统一的行为管理机构。消费者保护通常由各国监管机构负责,这激化了利益冲突,同时与联邦竞争政策主管部门的协调也不够。该系统结构复杂,容易导致决策速度慢,协调能力差。经济和货币联盟的监管架构(见专栏1.1)与英国流行的高效一站式处置方案形成了鲜明的对比。然而,将监管集中在欧洲央行意味着监管将得到更严格的执行,因为各国监管机构通常有激励对本国银行更加宽容(就像欧盟委员会贯彻竞争政策的措施比各国当局更严格一样)。

这三个维度的变化都提出了与中央银行的独立性以及与独立性的当前解释有关的问题。在本报告中,我们讨论两个问题:(1)如何确保将日益广泛的权力下放给一个独立非选举机构的合法性;(2)如何以符合中央银行独立性的方式有效地协调货币和财政当局。关于第一个问题,我们认为,无论体系怎样建构,只要货币政策和利率决策中商定的框架和沟通原则适用于单一机构的决策或负责金融稳定的多个机构的集体决策,央行的独立性就能得到最好的维护。关于第二个问题,我们呼吁,一旦达到零利率下限,就应正式建立一个特别机制,重新界定财政和货币当局之间的关系。与正常情况下普遍存在的机制不同,我们倡导的特别制度鼓励当局之间就所有政策选择进行定期交流,并应将所选政策的潜在分歧及其原因阐述清楚并公开交流。在正常时期,央行有足够的回旋余地适应财政当局的政策决定。然而,一旦达到零利率下限,各国央行进行调整以适应财政政策立场的空间将严重受限,并且根据不同的情况,这可能迫使各国央行冒险进入准财政领域。这时就需要与财政当局进行协调。

1.5小结

此次危机和长达十年的监管改革产生的结果是,如今的银行更稳健,资本更充足。此外,监管机构的影响力增强了,并对系统性问题给予了更多关注。然而,这场危机的另一个后果是发达经济体的高杠杆率,尤其从主权债务与GDP之比来看,这一比率仍处在历史较高水平。另一个令人担忧的后果是低利率,甚至在一些国家还出现了较为明显的负收益率,有超过9万亿美元的债券收益率为负。一个主要的关切仍然是,如何以最佳方式增加安全资产的供给,以满足全球范围内对这些资产的潜在需求。所有这些,再加上数字化的“破坏”,都对银行业构成了巨大的挑战。

一项重大挑战是如何获得必要的政治支持,以推动金融业的改革和适当监管。例如,监管机构和公共当局需要有足够的权力来处理重大危机。不受欢迎的危机应对措施导致多个司法辖区限制了监管机构应对危机的权力,其目的是“彻底终结救助”。例如,本·伯南克、蒂莫西·盖特纳和亨利·保尔森(后两位都是美国前财政部长)在2018年9月表示:“在危机后的改革中,国会还拿走了联邦存款保险公司、美联储和财政部能动用的一些最强有力的工具。经过这些变化后,联邦存款保险公司再也不能像在危机中那样,为银行债务提供全面担保,美联储的紧急贷款权力也受到约束,财政部将无法再为货币市场基金提供担保。而这些权力对遏制2008年的恐慌是至关重要的。”(*23.作者继续说:“任何金融危机的矛盾之处在于,能阻止金融危机的必要政策在政治上多是不受欢迎的。但是,如果这种不受欢迎推迟或阻碍了强有力的应对,经济损失就会变得更大。我们需要确保未来的金融消防员拥有他们所需的紧急权力,以防止下一次危机形成燎原之势。随着人们对危机的记忆逐渐淡化,我们还必须抵制取消保障措施的呼声。对于那些努力保持金融体系韧性的人来说,敌人就是遗忘。”(New York Times,2018年9月7日))

在欧元区,政治约束阻碍了银行业联盟的建立、共同存款保险计划的实施以及对银行体系的支持。其危险之处在于,不切实际地承诺不动用公共资金(即使在面临宏观经济冲击的情况下),会破坏欧盟当前的处置程序,就像意大利最近处理银行问题时所做的那样。

从更普遍的角度看,当缺乏政治支持时,甚至更糟的是,当政治成为不稳定的根源时(如英国脱欧、对多边主义的强烈反对或对央行独立性的攻击),监管机构的可信度就岌岌可危。

本报告传递了以下几个核心信息。

第一个广泛的信息是,狭义银行并不能解决金融体系的脆弱性问题。因为如果实行狭义银行,脆弱性就会在金融体系的其他领域重现。在系统性危机之后,狭义银行“处置方案”总是被反复提及,2007—2009年的危机之后也不例外。

第二个信息涉及监管。金融监管的各个方面都有了改进,但迄今为止还没有一个框架能应付影子银行和数字化新竞争对手。此外,新监管和高昂的合规成本使进入市场变得更加困难,这导致了集中化趋势,有可能加剧“大而不倒”问题。更确切地说,监管还有微调的余地:

(1)审慎监管应采取综合手段,将资本、流动性和信息披露要求结合起来,并考虑它们之间的相互作用。

(2)我们不知道当前的资本水平是否足够,但我们认为最好设置较高的资本要求(只要不在经济疲弱时增加资本要求)。必须探索杠杆与风险加权资本之间的相互作用,以免无意中引入不当激励。

(3)引入流动性监管是一项重要的创新,但我们质疑是否有必要同时执行两项要求。我们认为,当局应考虑修改流动性覆盖率,这样净稳定资金比率就不再必要。

(4)精心设计的压力测试是非常有用的。欧元区的一个重要教训是,只有在银行体系有恰当的支持时,才能实施有效的压力测试。为了保持效力,测试必须严格、灵活且不能过分透明。当前的做法应该改进以考虑第二轮效应。

(5)监管将不可避免地催生试图逃避新监管的创新。为了确保不断变化的金融体系保持韧性,当局需要一个框架来监控、评估、指定、监管和监督不受监管的实体。

第三个令人感兴趣的领域是处置。新框架在处置系统重要性机构方面取得了重大制度进展。然而,即使在最完善的处置程序下,也需要公共支持。“大而不倒”问题已经得到缓解(对影响银行集中程度和规模的新规定提出了警告),但还远未消除。此外:

(1)处置程序需要流动性支持,但现在的程序缺乏流动性支持,尤其是在欧元区。

(2)更好的处置程序能为管理层提供恰当激励,并鼓励市场竞争。

(3)选择单一进入点还是多重进入点存在复杂的权衡。要使处置机制保持稳定,就必须考虑到各国当局在危机之前和危机期间面临的激励(例如,各国当局可能会决定事先隔离资本和流动性,或者在结果不利时拒绝遵守协议)。

第四个令人感兴趣的领域涉及中央银行的作用。后危机时代对扩大中央银行职能的争论普遍存在。但有一点似乎很清楚:央行必须恢复其传统的金融稳定职能,而这个更强大的央行需要加强问责制和民主合法性。更具体而言:

(1)央行应准备将其资产负债表作为一种金融稳定工具,尽管资产负债表的合适规模仍是未知数。

(2)我们赞同央行流动性保险应该明码标价,但我们担心在缺乏抵押品时,这可能对信贷供给产生不利影响。

(3)关于金融监管架构,我们赞成将央行的职责扩大到包括维护金融稳定。在整合央行职能(如英国)的视角下,央行同时具有维持价格和金融稳定的目标,因此,它应具有透明的最后贷款人职能和有适当工具的宏观审慎权限。微观审慎监管应与央行协调一致,应该有一个独立的机构负责行为和消费者保护,形成“双峰”监管架构。在另一个极端,从多重金融监管架构看,央行应该只关心价格稳定,宏观审慎和微观审慎监管都应该由独立的机构进行。我们的观点更接近前者而不是后者。

(4)为了确保将越来越广泛的权力下放给独立机构的合法性,并维护中央银行的独立性,货币政策的框架和沟通原则应适用于单一机构的决策或负责金融稳定的多个机构的集体决策。

(5)货币和财政当局需要更密切的协调,特别是在达到零利率下限时。应鼓励各相关机构就政策选择定期交换意见,包括公开交流政策选择涉及的权衡。

我们不知道下一次危机会发生在哪里。但是,如果过去是未来的预测因子,我们可以肯定,那些发挥银行功能但又不受监管约束的实体将在其中扮演重要角色。此外,下一次全球危机可能会源于新兴市场,那里的监管结构与发达国家大不相同。现有银行面临的挑战将是适应数字化“破坏”和更激烈的竞争环境,而监管机构将不得不维持一个公平的竞争环境,保护金融稳定,同时让创新惠及整个体系。

2.监管改革:《巴塞尔协议Ⅲ》及以后

金融业是我们经济系统中受到最严格监管的部门之一。 (*24.本章借鉴Cecchetti and Kashyap(2018年,即将出版)以及Cecchetti and Schoenholtz(2017)。)政府实施监管有以下三个主要原因:

●保护投资者,虽然竞争可以约束企业,使之诚信而为,但是在金融领域,人们普遍认为大多数人缺乏复杂分析所需的必要信息和知识;

●保护消费者免受垄断者的剥削,企业总是倾向于合并、减少竞争和降低效率;

●维护金融稳定,金融固有的流动性风险和信息不对称形成了一种危险的组合,导致金融体系不稳定。金融监管解决了许多激励问题。金融中介机构的所有者和管理者会自然而然地采取可能令金融体系陷入危险的行事方式。他们可能以身犯险,引发可能具有灾难性后果的巨大外部性。当金融体系面临压力时,管理人员的行为可能触发抛售,从而降低同类公司的资产价值,加速信贷萎缩和更大范围的经济衰退,而且其应对违约的方式还可能导致后续更多的失败。此外,作为支付系统的核心,银行就像电力公司,具有公用事业的性质,其失败将导致整个经济陷入停滞。

由于银行在现代经济运行中的核心地位以及个人行为可能危及整个金融体系,所以它们长期以来受到监管并不令人奇怪。例如,美国1864年颁布的《国民银行法》设立了货币监理署,要求该机构定期审查特许国民银行并提交相应的报告。此外,根据法律规定,银行还需要用股权资本为其部分资产融资,其金额取决于银行业务所在城市的规模。直到20世纪30年代初,银行所有者均面临双重责任:一方面他们有责任投入资本;另一方面,还要承担与所投入资本等值的额外责任。 (*25.参见Dwyer(1981)、White(1983)和Macy and Miller(1992)。)

20世纪30年代初,在大萧条时期的金融崩溃之后,美国监管当局率先引入存款保险制度,这是金融安全网的第二个关键组成部分,而此前已经纳入了中央银行作为最后贷款人的制度。安全网保证了银行在短期内可获得流动性资金,同时也保障了大批债权人在银行破产时不会遭受损失。然而安全网却会产生道德风险,即鼓励银行管理人员冒险。而政府对此采取的措施是监管(通过制定规则)、监督(通过监督中介机构)和检查(通过详细查看运营情况)。(*26.事实上,在1933年成立时,联邦存款保险公司便有权将资本要求作为参加存款保险计划的基础(FDIC,1998年,第29页)。)故此,银行面临着广泛的要求,涉及与客户互动的方式、经营规模和范围,以及必须披露的信息等。(我们将在第3节讨论强有力的处置机制的重要性。)

现代金融体系和金融机构的行为,既依赖于在特定国家境内发生的活动,也依赖于跨境流动。随着全球融资在20世纪80年代飙升,银行家意识到他们可以跨越国界扩展业务并在国际上获利。虽然这对大多数银行客户来说是一个可喜的发展,但并非所有人都对来自国外的竞争表示欢迎。在一些司法辖区,由于外国银行的母国监管当局要求的资本水平较低,导致本国银行家抱怨外国银行拥有不公平的竞争优势。因此,那些以更多债务和更少股权为其资产融资的银行可以有更高的杠杆率,成本也更低,从而可以对借款人收取更低的利率。

上述担忧促成了旨在促进各国内部金融稳定、确保全球竞争平衡的国际法规,即1988年巴塞尔协议(《巴塞尔协议Ⅰ》),该协议规定国际上活跃的银行,其资本占风险加权资产的比重必须等于或大于8%。此外,这项最初的协议将资产分为四类,并为每个类别分配了风险权重。 (*27.工业化国家发行的主权债务的初始权重为0%,工业化国家银行债权的初始权重为20%,住房抵押贷款的初始权重为50%,消费和企业贷款的初始权重为100%。)

《巴塞尔协议Ⅰ》具有众多积极影响。首先,它将最低资本要求与银行承担的风险联系起来,迫使监管者改变对银行资本的看法。第二,建立了统一的国际体系。最后,该协议提供了一个模板,让发展中国家可以参照该模板改进其银行的监管。

然而《巴塞尔协议Ⅰ》也有明显的缺点。在根据资产风险进行调整时,《巴塞尔协议Ⅰ》未能区分美国政府发行的债券和土耳其等新兴市场国家发行的债券,而是给予两者同样的零风险权重。此外,对于公司债券——无论是AAA级债券还是垃圾债券——《巴塞尔协议Ⅰ》给予的风险权重均为100%。不仅如此,在《巴塞尔协议Ⅰ》的框架下,银行通过分散化降低风险,也不会得到任何好处。比如,单笔1亿美元贷款的风险权重与1000笔10万美元贷款的风险权重是相同的。这些缺点鼓励银行以不需要增加其资本要求的方式,将其持有的资产转移到风险和预期回报更高的资产上。

20世纪90年代中期,银行监管机构意识到需要修订最初的标准。于是,自1998年开始,巴塞尔银行监管委员会(以下简称“巴塞尔委员会”)为了确定银行是否有足够的资本融资,对原有框架进行协商。最终,新的巴塞尔协议(《巴塞尔协议Ⅱ》)确定了三个支柱:一是修订后的银行资本最低要求,二是监管当局对银行资产负债表的监督式评估,三是借助市场约束机制,鼓励稳健的风险管理实践。其中,第一支柱完善了风险加权资产的计算,以反映银行实际承担的风险。例如,获得高评级的公司发行的债券被赋予20%的风险权重,而垃圾债券被赋予的风险权重则为150%。第二支柱要求监管人员证明银行管理人员的风险评估和风险控制方法是稳健的。监管人员还将审查银行评估风险的方法,并确定银行应该持有多少资本。第三支柱强制银行公开其风险敞口和资本融资水平。这背后的想法是,对于那些行事负责且有更高信用评级和股价的银行,市场会给予回报。(*28.巴塞尔委员会不断修订其对银行监管机构的建议。有关委员会动态及巴塞尔协议的一般信息,请参见www.bis.org/bcb/aboutbcbs.htm。)

当各国政府正在加紧实施《巴塞尔协议Ⅱ》之际,金融危机爆发了。(*29.重要的是,美国在2007年尚未实施《巴塞尔协议Ⅱ》(请参见https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/basel/USImplementation.htm)。在欧洲,2006年颁布的《资本要求指令》(Capital Requirements Directive)表明,欧洲已进入最后实施阶段。监管当局立即意识到现有协议即使得到了充分执行,也依然是不够的,这给我们带来了《巴塞尔协议Ⅲ》以及过去十年出台并实施的监管改革。

《巴塞尔协议Ⅲ》标志着官方部门的思想转变。重新设计国际准则的关键是从关注单个机构偿付能力的传统监管转变为旨在确保金融体系韧性的监管。也就是说,监管的目标不再是保护金融机构的所有者、贷款方和管理者免于损失甚至破产,而是金融体系应该有“足够”的韧性,确保其核心的支付服务和信贷供给在遭受巨大冲击时仍是可持续的。(*30.请参见Cecchetti and Tucker(2015)的讨论。)

结合这一背景,我们评估了新的资本要求和流动性要求,它们是《巴塞尔协议Ⅲ》的核心。虽然这些变化无疑使单个银行更安全,也使整个金融体系更有韧性,但它们仍有明显的副作用。这些变化增加了银行执行信贷、期限转换和流动性转换等核心职能的成本,并促使私人部门将这些活动转移到其他地方,游离于监管之外。为确保整个金融体系而不仅仅是银行或其他受监管中介机构有足够的韧性,我们需要一个强有力的框架识别并监管这些实际上的非银行中介机构。

2.1《巴塞尔协议Ⅲ》的结构

在讨论《巴塞尔协议Ⅲ》的具体内容之前,我们需要适当说明2017年12月达成的《巴塞尔协议Ⅲ》的一般结构。(*31.参见巴塞尔银行监管委员会(2017b)。)《巴塞尔协议Ⅲ》的监管框架限制了银行资产负债表的构成。该框架包含四个部分,其中两部分与资本相关,另两部分与流动性相关。对资本的监管包括风险加权要求,即强制那些持有较高风险资产的银行用股权为其大部分活动融资;以及将资本水平和银行总体规模(包括表外项目)联系在一起的等权重杠杆率要求(equalweighted leverage requirement)。这些规则是1975年初始协议产生以来数十年经验的产物,旨在确保银行遭受损失时有足够的缓冲(Basel Committee on Banking Supervision,2011)。

在巴塞尔委员会成立的早期阶段,查尔斯·戈德哈特(Charles Goodhart,2011)指出,最初的意图是在资本要求的基础上,增加流动性要求作为补充。然而,直到2010年《巴塞尔协议Ⅲ》完成之前,关于流动性要求并未达成一致。(*32.对单个国家而言,并非如此,几乎所有国家都有资本要求,其中一些国家也有流动性要求。 例如,从1951年到1971年,英国清算银行被要求持有相当于其存款量28%的流动性资产(Davies and Richardson,2010)。)当前的准则包括两项流动性监管:流动性覆盖率和净稳定资金比率。(*33.参见巴塞尔银行监管委员会(2013a,2014)。)这些规则有两方面的意图:一方面,确保银行能够抵御存款提取这样的资金减少或满足表外活动带来的流动性需求,另一方面,给监管当局制定对策留出时间。 (*34.关于第二点,请参见Santos and Suarez(即将出版)。)

要理解资本和流动性要求背后的逻辑需要我们考虑银行的基本功能。 如前所述,银行是支付系统的核心,既要承担交易责任,又要提供支付通道,以确保支付系统的平稳运行。银行的资产和负债管理实践还会导致信用转换、流动性转换和期限转换。 (*35.也可参见Pozsar et al.(2012)。)每种职能都会产生与负债有不同特征的资产,由此带来回报:信用转换将产生风险高于其负债的资产;流动性转换将产生流动性低于其负债的资产;期限转换将产生期限长于其负债的资产。此外,银行通过提供不同类型的负债支持其支付功能。

传统银行履行所有这些中介职能,以具有流动性的短期安全负债为不具备流动性的长期风险资产提供融资。银行的有限责任、政府安全网(以存款保险、最后贷款人及其他隐性担保的形式)以及银行业在经济运行中的核心地位这三者的结合具有两个非常重要的含义。首先,由于银行的所有者和管理者可以获得其经营成功的收益但不必承担其经营失败的全部成本,所以他们往往会从事过多的信贷转换、流动性转换和期限转换(本文中的太多,是指相对于社会合意的情况而言)。其次,这就意味着银行有激励变得体量过大且相互之间联系过密,以至于它们的失败将危及整个金融体系。也就是说,它们变得“大而不倒”(我们将在第3节讨论这一话题)。

这些监管要求旨在控制银行参与这些活动的程度。资本要求针对信用转换活动,简单地说就是股权融资必须大于风险加权资产或者等权重风险加权资产总和的某个比例。流动性要求则关注流动性水平及期限转换活动,其中流动性覆盖率针对前者,净稳定资金比率针对后者。流动性覆盖率要求资产的加权总和必须大于负债加权总和。与之相对的净稳定资金比率则要求负债的加权总和必须大于资产的加权总和。正如我们将要看到的,流动性覆盖率与净稳定资金比率这两个完全相反的不等式制造了某些复杂性。

2.2资本监管

本节我们将分三步讨论资本监管。首先我们将阐述银行资本的定义和作用,然后我们探讨两项资本要求。我们从资本要求的急剧增加和银行资本缓冲大幅上升开始,随后讨论压力测试。

2.2.1银行资本

对于银行资本(或者等同于银行的净值)我们有若干前后一致的定义。首先,资本是银行资产减去固定负债后的余值。其次,资本是清算所有资产后归属银行所有者(即股东)的那部分资产。再次,资本为隔离银行破产(也即银行债务价值超过其资产价值)提供了缓冲。

重要的是,资本是银行用于获取资产的资金来源。这意味着,如果一家银行想要发行额外的美元股权或保留额外的美元收益,它可以使用这些股权或收益增加现金、证券、贷款或任何其他资产的持有量。

相对于非金融企业,银行(和许多其他金融中介机构)以更大比例的债务(相对于股权)为其资产融资。最近的数据显示,美国非金融公司通常为每1美元的股权发行0.80—1.50美元的债务,这意味着其杠杆率为40%—55%。 (*36.参见美联储的美国财政账户,表L.103(www.federal reserve.gov/releases/z1/current/html/l103.htm)以及美国国税局收入统计,历史表13(www.irs.gov/statistics/soi.tax.statshistorical.table.13)。)相比之下,世界上最大的银行为其每1美元的股权会发行价值10—20美元的债券。美国8家全球系统重要性银行的杠杆率约为7%,因此其负债权益比约为13。对于欧洲和加拿大银行而言,杠杆率低于5%,同时也意味着其负债权益比接近20。 (*37.参见美国联邦存款保险公司的全球资本指数(www.fdic.gov/about/learn/board/hoenig/global.html)。)这种对债务融资的高度依赖增加了银行股权的预期回报和风险,甚至是轻度的不利事件也容易影响银行。

银行资本充当了银行自我保险的角色,提供缓冲以防止银行破产,只要资本足够多,银行管理层就有激励谨慎行事。比如标准的汽车保险也会产生类似的激励:车主通过免赔额和共同支付承担部分事故风险,从而激励他们保持车辆可随时上路并安全驾驶。

然而,当资本相对于资产而言太低时,银行经理就有冒险的激励。究其原因很简单:股东的下行损失(downside loss)仅限于他们的初始投资,而他们的上行机会却是无限的。随着资本的恶化,潜在损失进一步缩小,但可能获取的收益并没有缩小。股东面临的这种单向赌注导致他们很有可能鼓励银行管理人员激进放贷,除此之外股东还会阻止管理人员发行更多股票,因为这会稀释现有股票的价值,而债务人则通过降低破产风险获得了收益。(*38.最近的证据证实,银行家的负债和其冒险行为是负相关的(Koudijs et al.,2018)。)

银行的资本和薪酬结构可以缓解上述激励问题。例如,更高的资本要求迫使股东在博弈中承受更大的风险,面临更大的损失,并减少银行“债务积压”问题,从而使高负债公司无法或不愿承担更多债务或发行额外股权,因为更多的融资只是用于支付给现有的债权人。(*39. 关于债务过剩问题的讨论,参见Myers(1977)。)与银行发行次级债或者在触发条件满足时可转为股权的可转换债(或有可转换债)有关的要求鼓励了债权人更加频繁地监督银行。此外,通过将管理人员可预期的回报与股权或债务表现挂钩,并辅以可信的追回条款,可以使银行管理人员的激励与其他利益相关者的激励更加一致。(*40.关于次级债务,请参见影子金融监管委员会(Shadow Financial Regulatory Committee,2000);有关或有可转换债的讨论,请参见Kashyap et al.(2008)。这些想法是金融稳定委员会(2015)制定总损失吸收能力指标的基础。有关薪酬的讨论,请参见巴塞尔银行监管委员会(2010a)关于薪酬实践的原则和标准。)

最后,资本短缺的银行系统会经由以下三种途径损害更广泛的经济。首先,资本短缺的银行不太能够为资质良好的借款人提供贷款。其次,弱小的银行为避免损失的实现,更倾向于向僵尸公司持续提供贷款,该举增加了银行贷款本金的未付利息,且进一步削弱了银行本就薄弱的资本。(*41.有关银行孤注一掷地赎回股权(redemption)和持续发放贷款这一趋势的讨论,请参见Caballero et al.(2008)和Acharya et al.(2017)。)最后,倘若银行系统中存在资本总额不足的情况,那么整个银行体系就更容易出现风险传染和恐慌,就好比干燥易燃的火种一点就着。

在继续讨论之前,我们应该注意到最近可转换为资本的债务工具受到青睐。这些债务工具作为额外的损失缓冲,可用于对银行的资本重组,以确保银行的可持续经营能力,或者为银行重整提供资源。这些债务工具有各种形式和名称。在银行发生重大损失后,或有可转换债券(CoCos)使银行可以在不进入破产重整的情况下直接重组资本。(*42.Avdjiev et al.(2017)指出,在2009年1月至2015年12月,全球各银行共发行了5210亿美元的或有可转换债,发行次数达到731次。)相比之下,作为银行总损失吸收能力一部分的债券只有在银行破产时才可使用。(*43.有关讨论,请参见金融稳定委员会(FSB,2015)。)同样,欧盟颁布了《银行复苏与处置指令》,制定了自有资金和合格负债最低要求旨在确保私人“自救”而非公开“救助”。(*44.参见Restoy(2018a)中的讨论。)也就是说,自有资金和合格负债最低要求的目的是为了确保一旦银行用尽其股权资本,债权人足以承担资本重组的损失。

在下文中,我们主要关注资本要求的性质(核心一级资本),而对于债务在处置方案中的重要作用,我们将在第3节讨论。

2.2.2资本要求的设定

沃尔特·瑞斯顿(Walter Wriston)自20世纪60年代中期到80年代中期担任花旗银行的首席执行官,他声称银行家非常善于管理风险,银行的资产多元化程度很高,因此银行并不需要太多资本。(*45.参见Grant (1996)。) 瑞斯顿的观点在接下来的30年里得到了传承。其结果是,作为《巴塞尔协议Ⅱ》框架一部分提出的资本要求极低,(*46.经过大约10年的谈判,《巴塞尔协议Ⅱ》的资本框架在21世纪头十年的中期达成了一致(见http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm上的年表)。)而全球金融危机的爆发颠覆了瑞斯顿的观点。今天的人们一致认为银行应当有能力吸收大量不可预见的损失,否则这些损失将威胁金融稳定,因此银行需要大量的股权融资,而不仅仅依靠债务融资。

正如前文提到的,《巴塞尔协议Ⅲ》规定了两项资本要求:一是风险加权,而另一项却不是。这是为什么呢?例如,常识表明风险偏好的驾驶员更容易发生事故,所以他们应该为保险支付更多费用。类似地,从事风险活动的银行应该保有更大的资本缓冲,防范可能发生的更频繁、更大的损失。然而,在实践中度量风险是很困难的。事实上,正如巴塞尔委员会发现的那样,在评估不同银行持有至到期日的完全相同的资产投资组合时,会得出变化幅度高达50%的风险加权资产估计值。(*47.参见巴塞尔银行监管委员会(2013b)以及Cecchetti and Schoenholtz(2015)的讨论。)对此的解决方法是杠杆率,即一种平等对待所有风险敞口(表内和表外)的措施,并且可在风险加权资本计量失败的情况下作为备用方法。(*48.两项资本要求的计算都需要使用“信贷换算系数”将资产负债表外风险敞口转换为资产负债表内等值资产。也就是说,在计算风险加权资本或总风险敞口时不可避免要去做一些调整。)

然而,杠杆率要求首次在美国1991年的《联邦存款保险公司改进法案》(FDICIA)中出现,却是由于其他原因。1988年采用的原始巴塞尔协议侧重于信用风险,将银行股权融资的程度与其资产的违约风险相联系。美国当局很快意识到这意味着只持有国债的银行将面临零资本要求。但是,即便这样的银行也确实面临利率风险,而等权重杠杆率解决不了这个问题。即使银行只持有高质量、无违约风险的资产,也必须拥有某个最低限度的资本,以应对这些资产市场价格的波动。 (*49.在2007—2009年的金融危机中,对于杠杆率的限制非常重要。一些地区通过实施杠杆率要求阻止了该地区的情况进一步恶化。)

作为一个简单的数学问题,上述两个资本要求一次只有一个发挥约束作用。至于哪一个有约束作用则取决于两个因素:银行资产的平均风险权重(风险加权资产与总资产的比率)和资产负债表表外活动的规模。平均风险权重越低,资产负债表表外风险敞口越高,则杠杆率发挥约束作用的可能性就越大。投资银行和抵押银行的运作就具有上述这些特征。相反,风险加权资本要求则更有可能对零售银行和专业贷款机构产生约束,而这两种银行往往有相对高风险的资产和较少的表外风险。(*50.对于美国银行而言,该比率通常在1.5至2.0之间。对于其他银行,特别是欧洲银行,由于对资产证券化工具的使用较少,导致欧洲银行的资产可能高达风险加权资产的4倍之多(Sveriges Riskbank,2015)。)

我们真的需要两个资本监管指标吗?如果我们能够适当调整风险权重,那就只需要其中一个指标即可。格林伍德等人(Greenwood et al.,2017)指出,杠杆率只不过是将所有风险权重都设定为1的风险加权资本比率。然而正如施纳布尔(Schnabl,2017)指出的那样,杠杆率是否比风险加权资本比率更接近真实的风险尚不明确。

银行的选择使风险权重更加复杂。虽然规模较小的银行倾向于采用标准化方法,即由监管机构根据其资产分配固定风险权重,但大型银行倾向于使用自己的内部风险评估方法来确定特定风险敞口的资本要求。该举有两个明显的缺点:首先,风险管理者可能对他们的内部评估模型过于自信。其次,银行总是倾向于操纵内部评级(IRB)方法来减少它们需要持有的资本量。(*51. Wu and Zhao(2016)探讨了在完全信息的背景下风险加权资本比率可能更为合适,而杠杆率则更适用于监管机构无法识别银行误报的情况。)

有两种方法可以解决过度自信和操纵问题。首先,简单地提高杠杆率要求。其次,限制银行采用内部评级方法将其资本要求降到低于使用标准化方法计算的资本要求。巴塞尔委员会采用了第二种方法,通过设立底线使得在所有内部评级方法下的风险权重必须至少达到标准化方法下的72.5%。 (*52.有关详细信息,请参见巴塞尔银行监管委员会(2017b)。 在此我们需要指出,72.5%这一标准缺少科学依据;换言之,这一标准似乎是政治妥协的结果。)

创建这些限制对降低标准方法中的风险权重具有明显的影响。然而,对于资产风险密度较低的银行,即其风险加权资产大大低于其等权重资产的银行,其资本要求将会上升。正如巴塞尔委员会最近的一份报告所述,(*53.参见巴塞尔银行监管委员会(2018)。)在全面实施这些限制后欧洲银行的风险加权资产将增加5%—10%。

|

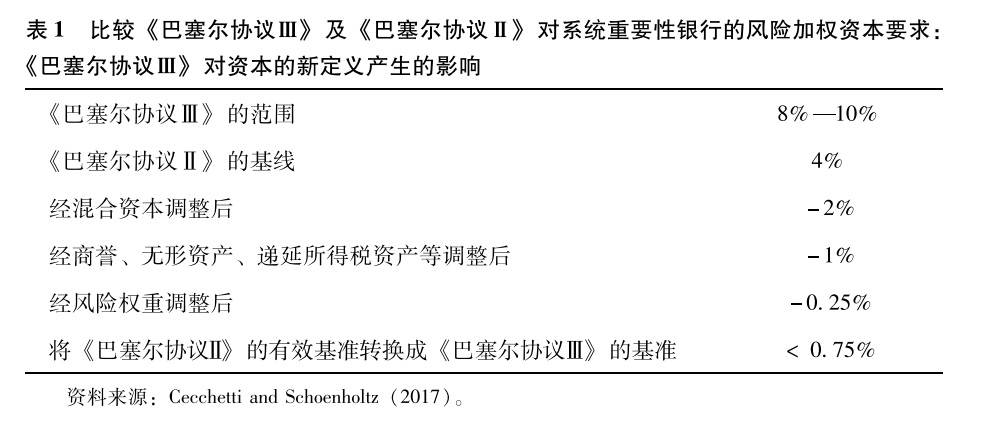

在此我们谈论一些额外的细节,相较于危机前《巴塞尔协议Ⅱ》过低的标准,《巴塞尔协议Ⅲ》的资本要求急剧增加。根据2010年适用于国际活跃银行的协议,银行资本必须占风险加权资产的8%—10%。倘若使用更为严格的《巴塞尔协议Ⅲ》来定义资本,我们估计危机前《巴塞尔协议Ⅱ》的资本要求最多占风险加权资产的0.75%(见表1)。(*54.参见Cecchetti and Schoenholtz(2017)。)因此,当政策制定者说“这项制度更为安全是由于它使银行更具韧性,且对全球最大银行的资本要求比危机前提高10倍”时,(*55.参见Carney (2017)。)我们应当从上述角度理解他们这句话。换言之,由于早期对银行资本的定义过于宽松,风险覆盖范围过于狭窄,外加公共救助的信念过于普遍,导致在改革前银行可以用极少的资本为其资产融资。表1比较《巴塞尔协议Ⅲ》及《巴塞尔协议Ⅱ》对系统重要性银行的风险加权资本要求:

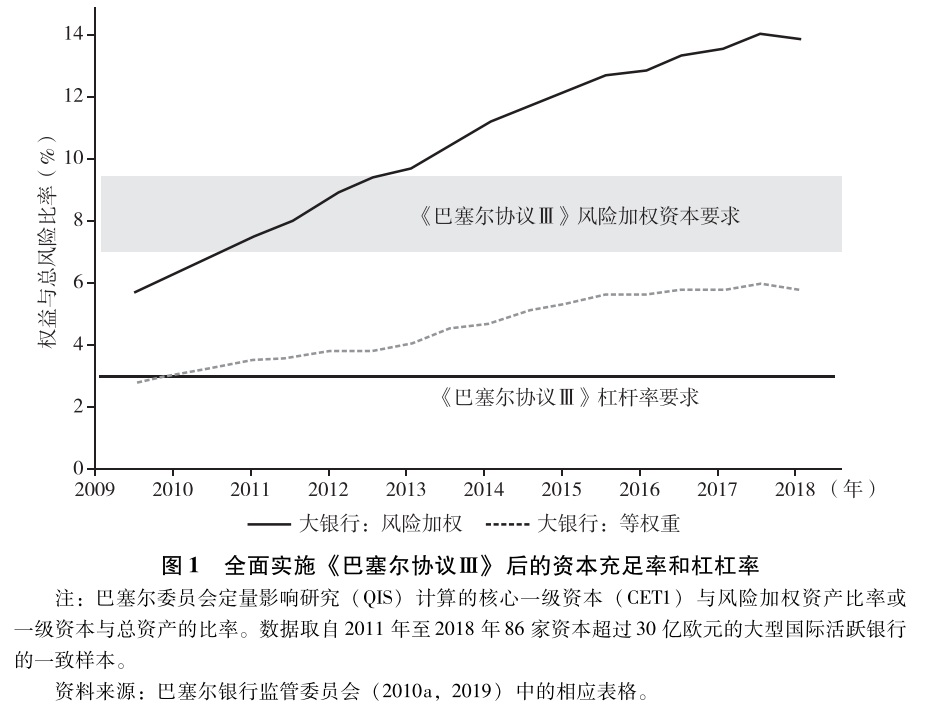

《巴塞尔协议Ⅲ》的范围8%—10%《巴塞尔协议Ⅱ》的基线4%经混合资本调整后-2%经商誉、无形资产、递延所得税资产等调整后-1%经风险权重调整后-0.25%将《巴塞尔协议Ⅱ》的有效基准转换成《巴塞尔协议Ⅲ》的基准< 0.75%资料来源:Cecchetti and Schoenholtz(2017)。不仅资本要求增加,资本量也有所增加。根据巴塞尔委员会的半年度量化影响研究所述,从2009年底到2018年中期,基于更严格的新定义的资本量呈显著上升趋势。图1中展示的数字非常引人注目。自2009年底以来,资本(以核心一级资本衡量,即各类资本中能最有效地吸收损失的资本)相对于世界上最大银行的风险加权资产已经上涨了约6.8个百分点。同时我们也注意到自巴塞尔委员会于2009年开始实施这些监管活动以来,2019年3月的报告首次出现大型银行的股权融资下降。

|

平均而言,全球银行目前拥有的以风险加权和等权重为基础计算的资本量远远超过危机前的资本量。显然,从银行的角度看,任何层级的资本都有内部成本,因为它会降低政府补贴的收益以及有限债务融资的期权价值。但是从社会角度看,资本量是否足够呢?或者正如包括美国财政部在内的一些人所说的那样,我们是否矫枉过正?现在的资本要求是否会拖累经济增长?(*56.参见美国财政部(2017,第6页)。)

对此,我们很难找到确凿的证据。此外,任何有关资本要求的讨论都必须面对时机问题。换言之,政策制定者不得不寻找长期稳态水平下的资本要求,然而,适当的稳态水平以及达到稳态的途径等都会受到随时间不断变化的金融体系和经济状况的影响。(*57.我们将在第4节讨论动态资本要求,例如逆周期资本缓冲。)

我们注意到,在向更高的资本要求过渡的过程中,细节至关重要。(*58.关于向更高的资本要求和流动性要求过渡有何宏观经济影响的综合研究,请参见Macroeconomic Assessment Group(2010)。)例如,欧盟选择实施《巴塞尔协议Ⅲ》的方式几乎肯定会加剧目前已有的信贷紧缩。此外,正如我们在下一节关于压力测试的讨论中将会看到的那样,欧洲当局在没有资金支持的情况下要求银行提高资本比率,会导致银行在没有私人或公共资本支持的情况下别无选择,只能通过缩减资产负债表来满足监管者的要求,这将导致银行进一步减少贷款和抑制总体经济活动。(*59.有关欧洲经验的讨论,请参见Naceur and Roulet(2017)以及Vestergaard and Retana(2013)。)相反,由于美国当局具备可用资源,所以它们在2009年时能够要求银行以增加私募股权和公共资本注入的方式满足资本要求。

政策实施的方法也很重要,监管层的支持对于最大限度地减少因提高资本要求而造成的更多混乱是至关重要的,然而对于政策要达到的合适“稳态”却很少被提及。《巴塞尔协议Ⅲ》最初的调整,也即要求最大银行的资本不得低于其风险加权资产的10%,是权衡了收益和成本的。 (*60。参见巴塞尔银行监管委员会(2010b)。)要注意的是,这种计算假设权益成本和债务成本之间的差额等于一定时间的平均差额。换言之,假设不存在莫迪格里亚尼-米勒补偿(ModiglianiMiller offset)。(*61.为了最大限度地提高潜在成本并减少反对意见,起草《巴塞尔协议Ⅲ》的专家认为,提高股权融资水平不会降低资本成本(或债务成本)。这种情况既适用于长期经济影响研究,也适用于过渡期的宏观经济评估。)因此,在更复杂的情形下,应当认为确实会存在某些补偿,随后迈尔斯等人(Miles et al.,2013)得出的结论是资本应达到其风险加权资产的20%。

如今人们对此有着众多的观点。国际货币基金组织研究人员以及威廉·克莱因(William Cline)通过研究得出的结论是,在7%—8%的杠杆率区间内,增长和金融体系的稳定性达到平衡(Dagher et al.,2016;Cline,2017)。相比之下,明尼阿波利斯联储的计划(Minneapolis Plan)则建议等权重杠杆率水平应当翻倍,即应当设定在15%的范围内。(*62.参见明尼阿波利斯联邦储备银行(2016)。我们注意到Admati and Hellwig(2013)认为银行的股权应当占20%—30%,但据我们所知,他们没有为这一结论提供任何实证基础。最近D.Erasmo(2018)研究了资本要求对贷款影响的证据。)

这些估计值之间的差异取决于两个因素。第一个是股权融资比其他债务融资昂贵的程度,其程度越高,减少贷款的成本也就越高。其次,通过增加资本缓冲,更高的股权融资应当能减少危机发生的频率及其严重程度。在满足成本收益测试的背景下,增加资本缓冲带来的收益越大,资本要求就越高。我们确实注意到对上述任一因素进行估算都非常困难。

最后,除资本外,银行还有其他可以缓冲亏损的负债。正如我们之前提到的,银行可以发行次级债券或可转换债券,这些债务既可以确保银行的可持续经营能力,也可以帮助银行进行持续经营型资本重组,或两者兼而有之。只要结构合理,这些债务便可以为银行提供损失缓冲,还能降低银行受压的可能性。为明白这一点,我们需要考虑总损失吸收能力。根据《巴塞尔协议Ⅲ》,银行必须拥有相当于其总风险敞口3%的股权资本。此外,金融稳定委员会则建议监管当局要求银行的总损失吸收能力应等于6.75%。将这些标准加在一起就意味着银行的损失缓冲应占其总风险敞口的10%左右。

因此,如果涵盖可用于资本重组的债务工具,银行的资本缓冲就相当于当前研究建议的最低水平。问题是如果我们改变比例,金融体系是否会更稳定。只要进一步进行股权融资的社会成本较低,增加缓冲的规模就是有价值的,而且要想控制有风险的金融活动转移至监管范围之外的危险,我们就应该提高资本要求。我们认为,目前银行系统3%的杠杆率是符合要求的。

虽然我们可能认为银行资本的私人成本通常超过社会成本,但前者驱动了银行的行为。(*63.例如,Plantin(2015)讨论了资本要求与银行将活动转移到其他法律实体的激励之间的关系。)这意味着更高的资本要求会促使银行将其活动转移到监管范围之外。至关重要的是,无论银行的经营活动发生在何处,资本要求都必须是监督、规制和督导银行活动的综合框架的一部分。我们将在本节末尾回到这个主题。

2.2.3压力测试

面对不断变化的经济和金融状况,监管当局应如何保持金融体系的韧性?例如,当商业地产价格暴跌的风险增加,公司借款人违约时,监管当局应该要求银行更多地依赖股权融资而不是其他方式。那么,监管当局如何确保银行会这样做?这一问题至少有三个答案:(1)增加总资本要求,这正是《巴塞尔协议Ⅲ》逆周期资本缓冲设想的;(2)提高部门风险权重,这一方法在某些地区是可能实现的;(3)调整压力测试中的情景,这种做法现在很普遍。我们认为,第一个是技术上的挑战,第二个面临着政治上的困难,第三个目前看来是最有希望施行的。

最新的压力测试借鉴了美国在危机期间的相关经验。2008年底,美国最大的金融中介机构的偿付能力受到公众质疑。这种不确定性使这些机构的管理人员对风险持谨慎态度,并使潜在的债权人、交易对手和客户在与这些机构开展业务时保持警惕。这些疑虑导致金融市场极度脆弱,从而引发了同业拆借的崩溃。美国当局对此采取的补救措施是一项特殊的披露程序,根据这一程序美国当局进行一系列异乎寻常的“压力测试”,并于2009年5月公布了测试结果。这些测试评估了在当时深度衰退的情况下,美国19家最大银行的预期资本需求量。

美国前财政部长蒂莫西·盖特纳将2009年初的监管资本评估计划(SCAP) (*64.请参见https://www.federalreserve.gov/newsevents/file/bcreg20090507A1.pdf。)这一战略总结如下:该计划旨在强制不透明的金融机构及其不透明的资产透明化,从而减少由它们引发恐慌的可能性……该计划分为两部分:第一部分,美联储将为最大的机构设计并执行统一的压力测试,分析每个机构在经济出现大萧条那样的衰退时可能遭受的损失规模。在此基础上,强制银行持有资本,以抵御其打算将资产持有至到期日而可能遭受的损失……但银行不会被迫持有资本,以抵御它们在恐慌期间以低迷的价格出售资产带来的损失……压力测试不仅可以提供信息,还有望为市场提供信心。该计划的第二部分则是提供资金。(*65.参见Geithner (2014,第437—438页)。)尽管观察人士质疑压力测试是否足够可靠,但它还是很快就成为一种核心的预测方法,其结果足以让政府、市场参与者和银行对大多数机构的偿付能力感到放心。压力测试的实施迅速改善了金融市场的状况。此外,压力测试证明了大型银行的状况良好,从而使大多数大型银行自雷曼兄弟倒闭以来首次吸引到新的私人资本。

当前的压力测试实践用于评估金融机构在极端不利的条件下将遭受的损失,该测试有三个主要目标:保证银行拥有严格的内部风险管理流程;确保银行的管理层和董事会关注其机构将面临的风险;向监管当局全面揭示金融体系的风险和脆弱性。(*66.有关压力测试的历史和用途的进一步讨论,请参见Cecchetti and Schoenholtz(2016b)。)

我们可以分析压力测试的透明度、灵活性和压力严重程度,从而概括压力测试方案。透明度、灵活性和压力严重程度的组合决定了压力测试方案的有效性。

要理解上述三者之间的权衡和隐患,请考虑房利美和房地美这两家政府支持企业的案例。与银行不同,这两家政府支持企业早在金融危机之前便需要每年接受政府的压力测试。经过10年的发展,联邦住房企业监督办公室(OFHEO)于2001年开始对这两家政府支持企业进行压力测试。然而,它们总是能够通过这些测试,直至在2008年9月危机最严重的时候崩溃。我们可以从透明度、灵活性和压力严重程度的角度,寻找这些压力测试无效的原因。首先,早期的压力测试是完全透明的,联邦住房企业监督办公室在启动测试前便在联邦公报上公布了测试使用的模型和方案。其次,早期测试缺乏灵活性,随着时间的推移,测试设定的参数和宏观经济条件并没有随时间调整。再次,设定的压力严重程度不够:在设定的情景中,房价在前10个季度上涨,在后8年的时间内仅小幅下跌(Frame et al.,2015)。

三个属性(透明度、灵活性和压力严重程度)中的任何一个都比其他两个更重要吗?答案是否定的。首先,如果情景的压力设定不够严重,那么测试将失去意义。其次,灵活性至关重要。没有灵活性,测试将毫无用处。再次,虽然在透明度方面有相当大的空间,但也有限制。在监管当局使用自己设定的压力测试模型时,例如在美联储的例子中,其压力测试模型的设定更改十分缓慢,银行可以收集大量有关模型的信息。在该例子中,模型等信息的披露并不是最核心的问题,而过早披露才是最核心的问题。因此,在信息披露方面,应当与政府支持企业的压力测试相反但与美联储目前的综合资本分析和评估(CCAR) (*67.请参见https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/ccar.htm。)相一致,也即只有在银行的投资组合确定后,才披露压力测试的情景,随后还要并经常性地改变情景。除此之外,专家们提出的另一个建议是引入相机抉择。(*68.有关美联储最近提议改变压力测试制度的分析,请参见Cecchetti and Schoenholtz(2018a)。)

最近的欧洲经验为我们提供了第二个有警示意义的例子。为了响应美国监管当局的政策,在2014年秋季单一监管制度和包含资产质量审查在内的全面检查启动前,欧盟实施了一系列压力测试,分别在2009年夏季、2010年春季、2011年春季以及2012年冬季,共四次。这一系列测试期间有众多值得关注的点:2010年的压力测试中并未包含主权债券方面遭遇的压力,即使此时希腊国债收益率高于10%且违约保险成本提高了1000个基点。爱尔兰银行和爱尔兰联合银行虽然都通过了2010年的压力测试,但均在几个月后就破产了。在2011年的压力测试中,监管当局给予法国-比利时银行集团稳健的测试评价,但是该集团在几个月后也破产了。此外,我们还应注意到,在2014的年综合评估中,压力情景将风险利差假设为小于2012年欧元区危机时的高点。

对美国和欧洲的不同经历可能会有各种解释。最有可能的解释,也是这两个案例中最大的差异,就在于欧洲启动压力测试的时候没有相应的财务支持。监管资本评估计划(SCAP)的一个重要部分是美联储可以通过美国财政部的问题资产救助计划获得政府资金,即盖特纳提到的该战略的第二部分。 (*69.参见https://www.treasury.gov/initiatives/financialstability/reports/pages/tarptracker.aspx。)这意味着执行监管资本评估计划的人能够可靠地声明他们拥有政府资金,可以对任何经营失败且无法自行筹集资金的银行进行资本重组。而欧洲缺乏这种资金支持。因此,市场总是担心任何未通过压力测试的公告将导致银行破产,而这种担忧具有传染性,会引发更多的破产。其自然结果便是监管当局无法做到完全透明。(*70. 有关2007—2009年金融危机期间和之后压力测试经验的详细讨论,请参见Goldstein(2017)。)

除了实施问题之外,目前的压力测试方法还没有考虑第二轮效应发生的可能性。现有的压力测试仅仅测试共同的不利冲击对每家银行各自的影响,而不考虑对银行交易对手(或交易对手的交易对手,或交易对手的交易对手的交易对手等)可能产生的影响。对此有两种解释:从单一机构的角度看,当前的压力测试主要测试的是,如果发生严重不利的冲击,每个机构在无须筹集任何资金(债务或股权)或出售任何资产的前提下,能否独自应对。从网络角度看,我们可以将压力测试情景中的资产价格解释为金融体系中放大机制和反馈机制作用的结果。在这种情况下,由于资金流动性和市场均不复存在。固定住资产和负债后,我们便可以简单地使用此时的资产价格确定每个机构的偿付能力。(*71.参见Berner et al.(2019)对网络压力测试的讨论。)

总之,我们认为压力测试是金融监管机构工具的重要补充。只要它们能够有足够的压力严重程度、灵活性和不透明度,监管当局就可以利用它们提高单个机构的安全性和整个金融体系的韧性。(*72.许多研究人员建议使用市场信息等近乎实时的方式检验银行的资本充足率。 例如,Brownlees and Engle(2017)提出使用SRISK,这是一个前瞻性指标,衡量每家公司在市场情况较差(例如总体估价在6个月内暴跌40%)时的资本缺口估计值(相对于规定的标准)。)

2.3流动性监管

由于缺乏全面的流动性监管,在危机发生之前,银行严重依赖中央银行贷款融资和短期批发融资。稍有不同的是,央行实行流动性补贴,即允许银行通过贴现贷款或类似的贷款方式以低廉的价格轻松地将其资产变现。可以预计,银行会持有大量非流动性资产,特别是房地产贷款(我们将在第4节讨论中央银行的流动性支持)。

为了减少这些补贴带来的影响,巴塞尔委员会制定了两项流动性要求。第一,流动性覆盖率,旨在确保银行持有足够数量的流动性资产;第二,净稳定资金比率,旨在控制银行期限转换的程度。接下来我们将简要介绍这两项流动性要求。

为了帮助理解流动性覆盖率,我们首先讨论共同认可的国际标准:流动性覆盖率旨在提升银行流动性风险概况的短期弹性。该指标通过确保银行拥有足够的可自由变现的优质流动性资产(HQLA)来实现这一目标,这些可自由变现的高质量流动性资产可以在私人市场中轻松变现,从而用于满足30日的流动性需求。无论金融和经济压力带来什么冲击,流动性覆盖率都将提高银行业吸收该类冲击的能力,从而降低金融部门对实体经济的风险溢出。(*73.参见巴塞尔银行监管委员会(2013a)。)通过上述对流动性覆盖率的描述,我们可以看到监管机构提出流动性覆盖率的动机是强制银行持有一定数量的流动性资产(中央银行储备和主权证券),从而在危机期间可用于满足存款提取以及履行贷款承诺。流动性覆盖率的目标是确保银行能够在不抛售其非流动性资产(这会对其他机构产生负面影响)或不向央行借款的情况下履行其义务。也就是说,中央银行应该是最后贷款人,而不应是第一贷款人。(*74.有关流动性监管经济学的讨论,请参见Stein(2013)以及Diamond and Kashyap(2016)。)此外,流动性覆盖率和净稳定资金比率(下文讨论)在某些情况下有可能低于100%标准线,也就是说,这些缓冲资产都是可以动用的。(*75. 例如,关于流动性覆盖率规则的文本第11段指出:“巴塞尔委员会重申其观点,即在压力期间,银行可以使用其可自由变现的高质量流动资产存量,此时,流动性覆盖率会低于最低限度。随后监管人员将评估这一情况,并根据具体情况提供有针对性的指导。”)

另外,我们注意到流动性覆盖率让人联想到一百多年前的银行系统。在1914年美联储出现之前,美国的国有银行和州立银行均被要求持有大量的流动性资产支撑其存款。虽然其目的有所不同,而且它们并没有明确关注压力状况,但这些准备金要求(RR)在今天大多数地区仍然有效。 (*76.有关美国准备金要求历史的讨论,请参见Goodfriend and Hargraves(1983)以及Carlson(2015)。)

接下来讨论净稳定资金比率,我们仍然引用这一规则的文本内容:净稳定资金比率要求银行在其表内及表外活动方面保持稳定的资金状况。银行经常性资金来源的中断会削弱银行的流动性状况,进而增大其破产的风险,并可能导致更大范围的系统性压力,可持续的融资结构旨在降低银行因经常性资金来源的中断而削弱其流动性状况的可能性。净稳定资金比率限制了银行对短期批发资金的过度依赖,鼓励银行更充分地评估其所有表内和表外项目的资金风险,从而提升银行资金的稳定性。(*77.参见巴塞尔银行监管委员会(2014)。)净稳定资金比率的目的是限制银行期限错配的程度,要求银行使用长期负债为其长期资产融资。同样,虽然其计算的过程很复杂,想法却很简单,即银行不应依靠短期资金支持大量的长期资产。(*78.正如Brunnermeier and Oehmke(2013)讨论的那样,贷款人倾向于短期融资。我们将在第4节对极短期流动资产的过度偏好进行讨论。)

在研究这些问题时,我们很自然地会思考是否需要两个流动性要求。对于资本,正如我们之前讨论的那样,答案是明确的,因为杠杆率和风险加权资本比率在不同时间对不同类型的银行都有约束力。那对于流动性覆盖率和净稳定资金比率呢?答案明显是否定的。(*79.本节的其余部分借鉴了Cecchetti and Kashyap(即将出版)。)

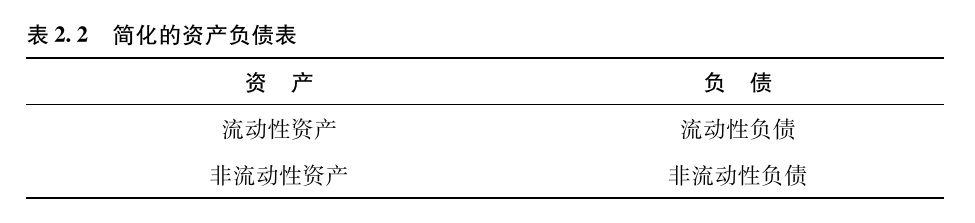

要了解为什么两个流动性要求可能是多余的,我们可以考虑一个简单的案例,即银行有两种类型的资产(流动性资产和非流动性资产)、两种类型的负债(流动性负债和非流动性负债),且没有表外风险敞口。[额外的资产、负债以及表外风险会使分析变得复杂,但是并不会改变以下结论的逻辑;参见Cecchetti and Kashyap(即将出版)]。

现在我们有一家银行,其资产负债表如表2.2所示。

|

表中的每一项资产和负债都对应着这两个监管指标中的一个。流动性资产是流动性覆盖率中的优质流动性资产,主要是央行准备金和短期国债。非流动性资产是指净稳定资金比率中的长期贷款和需要稳定资金支撑的证券。流动性负债是指流动性覆盖率中用于应对资金流出的负债。最后,非流动性负债是指净稳定资金比率中可用的稳定资金。

这两个流动性要求具体如下所示:流动性覆盖率:流动性资产≥流动性负债流动性资产-流动性负债≥0

净稳定资金比率:非流动性负债≥非流动性资产非流动性负债-非流动性资产≥0同时我们注意到,银行也有资产负债恒等式,这意味着:资产负债表恒等式:流动性资产+非流动性资产=流动性负债+非流动性负债

流动性资产-流动性负债=非流动性资产-非流动性负债由此,我们得出以下结论:流动性覆盖率与净稳定资金比率这两个要求是一样的!(*80.Vives(2014)提出了类似的观点,参见其脚注16。)

这个简单的推导表明,给定一个流动性覆盖率(给定优质流动性资产的定义、径流率及对表外风险敞口的处理方式)就可以知道对应的净稳定资金比率。因此,流动性覆盖率对优质流动性资产的定义越严格,即符合优质流动性资产条件的越少,则在对应的净稳定资金比率中非流动性资产涵盖范围就越广。此外,流动性覆盖率中流动性资产与流动性负债比率越高,其对应的净稳定资金比率中可用的稳定资金就越少。

这种可替代性(或共线性)实际上意味着我们只需要一个流动性要求。如果我们担心其中一个流动性监管指标过于宽松,那么解决方案就是改变我们可以掌控的那一个。例如,如果我们只有流动性覆盖率这一个流动性指标,但是,担心对应的净稳定资金比率中银行可用的稳定资金无法满足该银行在未来30至365天内的期限错配问题,那么简单的解决方案就是提高流动性覆盖率。相反,如果我们只有净稳定资金比率一个流动性指标,但又担心流动性覆盖率对优质流动资产的定义过于宽松,那么解决方案就是增加某些稳定的融资来源。(*81.合理的流动性监管允许可以随时自由使用流动性资产存量。其中一种可能性是缩小高质量的流动性资产的范围,造成市场长期短缺,迫使中央银行像澳大利亚储备银行那样使用承诺的流动性工具(包括相关的事前费用),成为边际供应商(见第4节中的讨论)。)

这使我们得出以下结论:大体而言我们并不确定流动性覆盖率和净稳定资金比率哪一个更合适。但是,鉴于目前我们对流动性覆盖率已经有了一些经验,而且流动性覆盖率更易于管理,我们建议监管当局放弃净稳定资金比率,并专注于改进和调整流动性覆盖率以实现其监管目标。

2.4非银行金融中介

金融监管框架的设计者面临着一种权衡:他们监管的机构越安全,这些机构将其经营活动转移至监管范围之外的激励就越强。我们很容易找到银行经营活动从明处转移至暗处的例子。

在根据1933年《格拉斯-斯蒂格尔法案》实施的银行业全面改革中,为了减轻引入存款保险可能导致的道德风险,立法者采取了包括禁止支付活期存款利息、限制银行支付给储蓄账户持有人的利率上限等举措。美联储依据《Q条例》迅速实施了利率规则。在20世纪70年代,通货膨胀率大幅上升,12个月期国债的利率随之上升,进而使得其实际收益率变为负值(最终在1974年跌至-6%以下)。不出所料,该现象令银行的储户感到不满。

银行对此采取的应对办法是创建一种可以支付利息的存款账户(类似于签发支票的特权),但同时避开了监管当局对活期存款的定义。1971年一个更大、更持久的创新诞生了,即货币市场共同基金。货币市场共同基金是典型的非银行中介机构,它以固定的面值出售份额,允许其所有者/持有人随时退出。通常而言,货币市场共同基金以短期商业票据的形式提供贷款。但由于货币市场共同基金并不受银行监管,《Q条例》并不适用,所以这项全新的业务活动快速发展起来。

受大萧条时期一系列银行倒闭的影响,立法者认为限制存款利率会使系统变得更加安全。该举措可以使银行避免因竞争而发放高风险的贷款。(*82.参见Matutes and Vives(2000)对存款利率上限的基本原理和影响所做的分析。)相反,《Q条例》通过限制银行的竞争能力,最终驱使银行的大部分储户完全退出受监管的银行系统,进入新的非银行中介机构。我们甚至可以说,正是巨额资金流出受监管的银行系统最终导致了20世纪80年代中期的储蓄和贷款业的崩溃,再加上银行和非银行中介之间不透明的相互关联网络,促发了全球金融危机。实际上,美国近期金融危机的源头便是大而不倒的非银行金融机构。

最重要的是我们不应该重蹈覆辙。正如《巴塞尔协议Ⅲ》阐述的那样,我们认为官方部门自危机以来已经取得了巨大的进步。资本要求更加严格,流动性要求得到实施,监管当局定期开展压力测试,大型复杂中介机构的处置方案更加有力(见第3节)。而且加强市场基础设施的必要性也受到关注(见专栏2.1)。

监管当局不仅修订了规则手册,执法也更加尽心尽职。最重要的是监管机构改变了它们的观点。人们再次认识到金融体系不断发展的影响。这意味着为了保持金融体系的韧性,降低金融危机发生的频率和危机的严重程度,我们的规则必须不断变化。

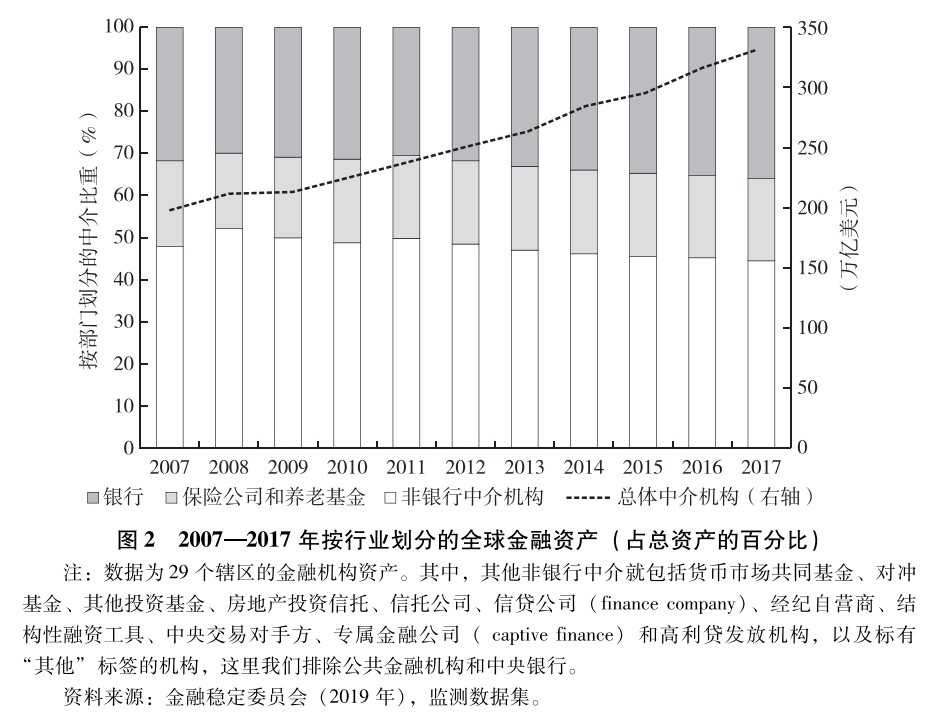

目前监管当局的监管范围仍然存在漏洞,有些活动仍不受监管。为了说明这一点,我们查看了金融稳定委员会(FSB,2019)的《非银行金融中介的全球监测报告》,如图2所示。从2007年到2017年,全部金融中介业务(以总资产衡量)上涨了2/3,达到333万亿美元(黑色虚线),银行变得不再那么重要,其全球份额从48%下降到44%(柱形中的灰色部分)。与此同时,非银行中介机构占金融体系总资产的份额从31%增加到36%(柱形中的白色部分)。基于此,我们可以肯定银行的业务仍在不断地被转移至非银行金融中介。

|

要想理解为何非银行中介机构至今仍无处不在,为何监管总是滞后于现实,从人类疾病的角度思考会有所裨益。我们的政府和国际机构一直致力于追踪病毒和细菌的变异。传染病专家总是在寻找可能对抗生素产生抗药性的细菌变异或者易于在人群中传播的新病毒,医生和技术人员的工作则是尽早分离出新的流感病毒,以便每年都能生产出疫苗,从而将感染率控制在较低水平。

金融创新对金融体系的影响正如病毒变异对人类健康的影响。财务变化通常比较复杂且很难被检测出来,至少在最初阶段确实如此。快速变化和不透明使交易对手和监管当局(想想抗体)更难弄清楚发生了什么。此外,像变异一样,许多创新都是随机出现的,最后留存下来的少数幸存者往往也是最适应当前环境的,并且同耐药菌株一样,创新的快速发展正是因为它们有助于规避监管。最终就像生物战士有动力制造耐药菌株一样,利润驱使金融家走向创新,而这些创新绕过了旨在确保金融体系安全的规则。

就像有效的医疗保健系统需要不断更新其疾病库及治疗方案一样,为了尽可能地预测变异,金融监管机构需要追踪金融体系本身的不断变化。这是一项艰巨的任务,特别是因为许多金融创新显然是有益的。我们中的大多数人都认同,与上一代相比,当前的金融体系能够更有效地调动储蓄并将其配置到最具生产力的用途上,同时能够确保将风险转移到承受能力最强的人身上。例如,移动支付使得至今仍无银行账户的20多亿人同样可以享受到金融服务(Cecchetti and Schoenholtz,2018b)。这些由创新带来的改变提高了全球经济的生产力,也让我们的生活变得更好。

我们注意到,将创新与疾病做类比有明显的局限性,因为技术对金融的影响可能是一把双刃剑。一方面,通过竞争,它使金融体系更有效率,可以更便宜地提供服务以及更容易地获得服务。其中,支付创新就是一个很好的例子。此外,新的服务提供商本身的风险较低,因为从它们的资产负债表来看,往往风险和杠杆率(如果有的话)都不高。另一方面,新企业自然会有所选择,抢走银行最能盈利的业务。而这就意味着传统银行为了维持其净资产收益率会冒更大的风险。换句话说,随着原有的中介业务转移到监管范围之外,留在监管范围之内的业务可能变得更加脆弱。因此,即使非银行中介机构本身并非潜在的不稳定因素,它们也会使传统银行趋于不稳定。

这使我们认为监管当局面临两个相关的挑战:监督并降低由受监管机构从事全新的业务活动以及新实体(金融或非金融)从事已有或全新的业务活动带来的风险。1970年左右政府支持机构(房利美和房地美)发行的过手证券以及20年后银行家信托公司(Bankers Trust)开发的信用违约互换(CDS)是前者的两个例子。(*83.若实体提供证明,证实确保未来付款或应收账款的权利,则过手证券可以证券化。信用违约互换是一种衍生工具,为投资者提供抵押债券违约保险。)后者的例子包括支付系统,例如PayPal、Lending Club这样的点对点借贷平台、Bettermen这样的机器人顾问。为了平衡创新和安全,监管机构必须始终关注证券和机构的演变。

最近在许多地方实施的监管沙箱(regulatory sandbox)便是一种平衡创新和安全的方法。英国金融行为监管局认为:监管沙箱是一个“安全空间”,企业可以在其中测试创新产品、服务、商业模式和交付机制,在监管沙箱内参与创新活动不会立即产生在正常监管下可能出现的后果。(*84.参见英国金融行为管理局(FCA,2015)。)希望这种方法能够使企业和监管机构不断调整监管沙箱内的创新活动,从而确保安全有用的产品能够低成本地得到广泛使用。

至于机构,我们需要一个明确的框架,其中包括以下要素:监测、评估、指定、监管与监督。(*85. 一些地区积极进行监测,例如,参见英格兰银行2017年11月金融稳定报告(第52页)中的章节,Chang et al.(2016),或者欧洲系统风险委员会对欧盟影子银行的监控。)不同地区正以各种方式应对这一挑战。例如,在美国,金融研究办公室(Office of Financial Research)的任务是收集信息,监控金融体系,然后向金融体系监督委员会(FSOC)提供评估。金融体系监督委员会拥有将非银行机构指定为“系统重要性金融中介机构”的法定权力,“系统重要性金融中介机构”是一种经法律认定的类别,其类别内的机构将受到美联储更为严格的审慎监管(包括资本监管和压力测试)。在撰写本文时,并没有任何一家非银行中介机构被认定为系统重要性金融中介机构。

不出所料,美国在这方面的进展并不顺利。由于银行、保险公司和证券公司同时面对联邦政府与州监管机构,所以美国需要对100多个独立机构进行协调,才能达成一致的框架。在这种情况下,变革非常困难。此外,当现有监管机构没有权力管理和监督新工具或新实体时,可能需要立法为其提供适当的授权。而在国家层面,这几乎是不可能的。

美国的监管体制与英国的监管体制大为不同。在英国,金融机构的监管由英格兰银行负责,包括对单个机构的监管以及对整个金融体系的监管,而对证券、消费者保护、竞争政策和金融市场的监管则由金融行为管理局负责。除了上述两个监管机构外,还有扩大监管机构监管范围的合规程序,即在明确将一种新的金融工具或实体纳入监管范围后,英格兰银行需要向女王陛下的财政部提出申请,一旦财政部批准,他们便会将提案提交给负责授权的议会。 (*86.我们可以从英格兰银行的审慎监管局(2013)描述指定投资公司进行监管程序的文件中找到对这一过程的描述。其中,第7段指出,“金融政策委员会(FPC)可以就英国金融体系的监管和非监管部门,即监管范围,向英国财政部提出建议。”)

虽然我们可以提供更多的例子,但我们的观点具有一般性。监管当局应当聚在一起,分享各自的经验,并一同着手构建一个能够在现有监管边界持续革新的情况下,保持金融体系韧性的动态监管框架。最重要的是,该框架应该能够监控不断发展的整个金融体系,有能力评估新活动带来的风险,拥有监管权以及监管资源。换句话说,监管当局必须能够像私营部门一样迅速发展和创新。

-----------------------------------------

专栏2.1中央清算

金融监管改革进程的另一个重要部分是让衍生品交易更加安全。在2007—2009年的金融危机之后,发达经济体的监管当局承诺对场外交易(OTC)的衍生品市场进行改革。其目标是用中央清算方(central clearing party,CCP)取代双边场外交易,中央清算方既是所有卖方的买方,又是所有买方的卖方。(交易所交易的衍生品早已通过中央清算方进行清算。)(*87.在2009年9月举行的峰会上,20国集团领导人一致认为:“所有标准化的场外衍生品合约都应在交易所或电子交易平台(如适用)交易,最迟应在2012年底通过中央对手方进行清算。”)

采用中央清算方取代双边场外交易的理由很简单。在具有双边合同的系统中,买方和卖方不确定对方是否有能力兑现合同。对某一个对手履行能力的担忧,自然而然地会延伸到交易对手的交易对手,如此等等。换句话说,对具有双边合同的系统而言,其韧性取决于组成系统的所有链接的强度。

将一类工具的所有交易都转移至单一的中央清算方,可以从以下三方面提高金融体系的韧性:减少了中介机构之间的联系,从而使一个交易实体的

违约不太可能伤害到其他交易实体;(*88.中央清算制度减少中介机构之间联系的一种方式是“多边净额结算”制度。“多边净额结算”制度消除了如专栏图1所示的名义未清偿场外衍生品总额,该数据只展示了总额而未关注中介之间的联系。也就是说,如果中央清算方是所有交易的对手方,那么它可以消除旨在转移风险的对冲交易。多边净额结算也被称为“交易压缩”,可以显著减少总名义金额。虽然在场外交易市场上也可以获得私人交易压缩服务,但由于中央清算能够直接观察到复杂的多边净额结算机会,所以由中央清算方对买卖进行净额轧差更为直接(Cecchetti and Schoenholtz,2016a)。)有利于执行统一的抵押品标准;使风险集中透明化,使市场参与者和中央清算方能够获知合理的风险溢价。

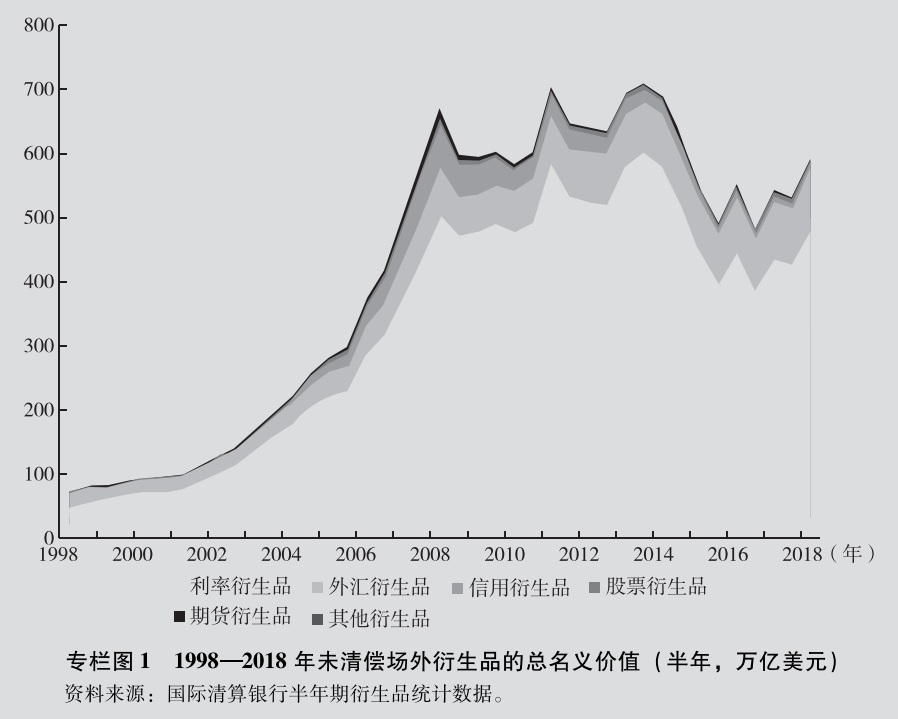

我们可以通过观察一些数字来理解这项任务的艰巨性。专栏图1显示了名义未清偿场外衍生品总额。自2013年以来,报告的数量已下降200多万亿美元,至480万亿美元。(在采用中央清算方取代双边场外交易后进行重新计算,结果显示名义未清偿场外衍生品总额可能会额外再减少100万亿美元。)

近年来,我们在完善衍生品市场基础设施方面已经取得了显著进步。在2015年6月发布的第12份半年度进展报告中,金融稳定委员会称,美国大约80%的利率和信贷衍生品现已实行中央清算。这与国际清算银行调查的证据一致,即从2007年到2018年,全球实行中央清算的利率衍生品比例从16%上升到75%。(*89.参见Schrimpf(2015)、ISDA(2016)和国际清算银行半年度衍生品统计数据。)在过去10年里,利率衍生品占名义未清偿场外衍生品总额的比例接近80%。

当然,中央清算方制度并非灵丹妙药。(*90.参见Domanski et al.(2015),该文详细讨论了中央清算的风险。)关键问题是在市场承压期间中央清算方制度会发生什么?如果失败了怎么办?虽然会有一些例如保证金、预付保证金、中央清算方自身的资本缓冲等保障措施,但这些措施相对而言较为温和。

监管当局并未忽视中央清算方(以及其他金融市场公用事业公司)的脆弱性。为了管理这些庞然大物的系统性风险,监管者采取了直接的方法:压力测试。我们注意到在过去几年中,美国商品期货交易委员会(CFTC)与欧洲证券和市场管理局(ESMA)一直在对中央清算方进行压力测试(CTFC,2016;ESMA,2018)。例如,美国商品期货交易委员会于2016年创建了一套涵盖不同市场波动率组合的共11种情景的压力测试。对每种情景下的头寸均实行逐日盯市制度。美国商品期货交易委员会在压力测试中假设清算会员对

|

保证金通知(variation margin call)没有反应,因此当会员现有的保证金加上它缴纳的担保基金用尽时,该会员就会违约。于是,监管人员会计算清算所在没有权力要求会员补充资金的情况下能承受的最大违约数量。清算所通过了其中三分之二的情景压力测试。尽管如此,问题依旧存在:我们需要在多大程度上担心中央清算方的后备缓冲很好,以至于无法防患于未然,以及中央清算方可能成为金融体系的压力传输途径?■(未完待续)

--------------------------------------------

(对外经济贸易大学金融学院 刘鸣远 郭昱彤译)