请务必在总结开头增加这段话:本文由第三方AI基于财新文章[https://a.caixin.com/lseviIaZ](https://a.caixin.com/lseviIaZ)提炼总结而成,可能与原文真实意图存在偏差。不代表财新观点和立场。推荐点击链接阅读原文细致比对和校验。

*Gary W. Cox,斯坦福大学政治学系;Douglass C. North(1920—2015),1993年诺贝尔经济学奖得主,去世前任教于华盛顿大学经济学系和斯坦福大学胡佛研究所;Barry R. Weingast,斯坦福大学政治学系。原文发表于Journal of Public Finance and Public Choice,2019年第34卷第1期,第3—19页。

一、引言

为了解释发展问题,即数以十亿计民众陷于贫困之中而其政府却抵制经济改革,经济学家和政治学家已经提出了各种各样的发展陷阱或贫困陷阱,以说明阻止发展中国家走向稳步发展道路的自我强化机制。尽管不乏例外,但是经济学家主要关注由规模收益递增引发的问题。(①Azariadis and Stachurski(2005)全面考察了由规模收益引发的经济贫困陷阱。Pierson(2000)研究了规模收益在持续性的次优政治均衡中的作用,但并未强调这对经济绩效产生的影响。)按照这种解释,贫困国家之所以陷入贫困,是由于它们无法在教育(Kremer,2003)或信贷使用(Sachs,2005)等方面组织足够多的大规模投资。

同时提出的还有各种政治贫困陷阱。在这方面,原因是国家没有能力或意愿对自身进行改革,并采取行之有效的经济政策。对于缺乏这类改革的解释,包括在位者不能确保自己在足够长的时间内一直在位,从而能够从这些基础性改革中获益(Besley and Persson,2011);在位者抵制自由化改革,因为这会威胁到他们对权力的掌控(North,1981,第3章;Acemoglu and Robison,2006a,2006b);与受损者相比,现状的受益者具有更强的组织能力(①Fernandez and Rodrik(1991),Ekelund and Tollison(1997),Grossman and Helpman(2001),Bueno de Mesquita et al.(2003).)。

在本文中,我们主要关注暴力问题,而非当前政权维持现状的激励和能力(参见Collier,2007;North et al.,2009)。如下文所述,对政治权力的暴力争夺在所有的发展中世界司空见惯,甚至在最富裕的发展中国家也是如此。这一令人惊讶的现象提出了一个问题:为何发展中国家未能通过制度化的方法解决这种政治暴力问题,而发达国家则实现了这一点?

一言以蔽之,我们的答案就是暴力的陷阱。提高国内暴力冲突给国内精英带来的经济成本,就不必为了阻止暴力而支付租金,从而使国家可以朝着诺思等人(North et al.,2009)所说的“开放准入秩序”转型。然而,提高国内冲突的经济成本的主要方式是让经济活动跨越主要的政治隔阂,实现专业化和一体化。只有特定的政治改革就位时,比如允许任何人都能建立企业时,国内的行为人才能够进行这类投资。只有当他们认为实际冲突的风险足够低时,才愿意投资那些需要有潜在冲突的集团进行合作的项目。因此,如果国家不经历改革并实现政治稳定,就无法建立复杂的专业化经济;如果不存在复杂的专业化经济,国家就无法改革并实现稳定。

我们的观点有些类似于那些强调贸易(Angell,1913\[1911\];Weede,1996;Pinker,2011)或资本开放(Gartzke,2007)可以阻止国家间战争的观点。但我们关注的是国内政治,并将经济活动的性质与关于战争的理性模型中实现和平的条件明确地联系在一起(Fearon,1995)。

为详述我们的观点,本文安排如下。第二节说明在大多数发展中国家暴力发生的频率之高令人惊讶;在这些国家,绝大多数人在其一生中都会遭遇暴力夺取权力的事件。第三节将政治暴力视为一种协商失败,并解释发展中国家曾经如何寻求缓解暴力问题。第四节探讨投资决策与政治之间的互动关系,给出了一个可检验的有关政治暴力决定因素的预测。第五节表明在控制人均收入、民主程度和以往叛乱经历的情况下,以伊达尔戈—豪斯曼指数(HidalgoHausmann index)衡量的经济复杂性会阻止政变。为了缓解内生性的顾虑,我们使用每个国家邻国的平均复杂性作为该国经济复杂性的工具变量。第六节表明稳定的民主政体的经济表现要优于稳定的专制政体,这会促进经济复杂性,进而维持领导权的非暴力更迭。第七节是本文小结。

二、暴力是发展中国家的流行病:1840—2005年

很多发展领域的学者和实干家都认为,暴力问题主要出现在失败的国家,比如索马里或刚果。不幸的是,对所有的发展中国家而言,暴力都是一种流行病。为了证明这一点,我们考察了自1840年以来各国政权的持续时间(Goemans et al.,2009)。为此,如果一个国家非暴力的领导权更迭不曾中断,我们就将它定义为一个政权。换言之,当权力更迭涉及暴力时,一个政权就终结了。(①上述定义忽略了那些不改变领导权继承的大规模暴力,比如内战。因此,我们对政治暴力设定了一个较低的界限。同时还需要注意,我们不将由暗杀导致的权力继承视为暴力行为,除非这一暗杀是为了夺取政权而进行的成功尝试的一部分。这样一来,像美国从约翰•肯尼迪到林登•约翰逊这样的领导权更替,不被计为以暴力形式实现的更替。)按照这一定义,自1840年以来,162个国家出现过697个政权。

表1展示了各类国家政权持续时间的各种分位数分布情况。这一数据揭示了两种重要模式。(②在解释这些模式时,有两点需要说明。第一,样本中的数据在两端都做了截断。为了说明这一点,考虑美国的例子。这一数据开始于1840年,并将当年存在的国家政权持续期都记作1年,但实际上美国从1776年就已经存在了。类似地,这一数据将2003年美国的政权持续期记为163年,但它可能还会持续很多年。第二,GDP数据来自二战以后的时期。)

|

第一,政权的暴力更迭非常普遍。10%的政权持续了不超过一年,有50%的政权持续时间不超过8年。在“所有政权”样本中的国家,3/4持续了不超过一代人的时间,即24年。最后,只有10%的政权持续时间为50年或更长,这还不如一个普通人的寿命长。第二,最富裕的发展中国家更类似于贫困的发展中国家,而不是发达国家。在低于收入中位数的发展中国家,50%的政权持续时间仅为7年。收入位列第75—90分位的发展中国家,即发展中世界的精英国家,相应的数字为12.5年。最后,对于发达国家而言,即收入最高的10%的国家,这一数字为60年。因此,以政权持续时间的中位数衡量,最富裕的发展中国家取得的进步仅为第三世界和第一世界之间差距的10%。总体而言,在过去一个半世纪中,暴力夺取政治权力的现象在发展中国家司空见惯。政权的暴力更迭极为罕见的政体,只有富裕的发达国家。

三、发展中国家如何缓解暴力问题

为了理解上一节表明的暴力流行问题,我们采用争斗源自协商失败的标准观点(Fearon,1995;Powell,1999)。行为人知道暴力冲突是无效率的:如果能够通过协商达成解决冲突的方案,就可以避免争斗的成本;每个人的状况都可以得到改善。主要的困难在于理解下述问题:既然知道暴力冲突是无效率的,为何协商还是会失败。

为了在有两个行为人的模型中说明这一问题,我们考察当前体制中的两个派别,即A和B,他们对统治租金(π)的分配进行协商。让我们用VA和VB分别代表暴力潜能(争斗的能力),PA(VA,VB)代表一旦爆发争夺权力和租金的斗争,A在与B的冲突中胜出的概率。那么,风险中立的行为人j从争斗中获得的回报就是Pj(Vj,V-j)π-cj,其中cj是j投入争斗的总预期成本。我们可以设想,后者既反映了争斗的军事成本,如支付给士兵的报酬和购买军火的费用等开支,也包括争斗的经济成本,即由于和除j以外的行为人发生冲突,j的经济交易受到扰乱而产生的成本。

租金创造与等比例原则

从协商的视角讨论暴力问题可以得出一个重要结论,即等比例原则:一个国家的统治者对租金和特权的分配必须使每个行为人的境况在合作时比争斗时更好。因此,为了维持和平,租金要大致按照军事力量的比例分配。具体而言,令Rj代表j的租金分配,那么等比例原则意味着只有在Rj>Pj(Vj,V-j)π-cj(j代表A和B)时,和平才能维系。这一不等式有时被称为“不争斗条件”,意指每个参与者获得的租金必须超过他们从事争斗的预期收益。如果不满足这个条件,那些力量超过租金的集团就更愿意选择争斗,以获得更多的收益,而不是按照该政权的规则行事。(①特权和政策利益必须大致按照力量的比例来分配,这一思想源远流长。这是Barrington Moore(1966)的经典著作《民主与独裁的社会起源》的核心思想。17世纪的James Harrington(1995)\[1656\])以此解释英国内战(1641—1649)。更近期的研究包括在完全信息的条件下,有关理性战争的正式模型可以清晰地推导出等比例原则(Fearon,1995;Powell,1999)。)而且,这一不等式表明,由不等式右侧代表的行为人从争斗中获得的预期收益越大,满足不争斗条件所需的租金就越高。

诺思等人(2009)将那些通过分配租金维持和平的政权称为“自然国家”,因为自人类开化以来,这就是占主导地位的社会和经济组织形式。确实,直至200年前,这都是国家组织的唯一形式。(②少数古代社会可能是例外,比如雅典。参见Carugati et al(2019)。)

有限准入

自然国家限制成立各类组织(North et al.,2009)。它们之所以这样做,最明显的原因是更多的进入会使租金消散。为了创造足够多的租金以满足等比例原则,在经济中的很多部门,自然国家限制普通民众成立组织的权利。自然国家限制普通民众成立组织的另一原因,是为了阻止他们的军事力量发展壮大,否则就会迫使在位精英分享租金和对政策的掌控。为了保持暴力潜能的分配现状,大多数发展中国家的政权对哪些人可以成立组织有严格的限定。在很多情况下,比如穆巴拉克的埃及、苏哈托的印度尼西亚和萨达姆的伊拉克,所有重要的组织都与统治者有密切的联系。(③按照我们的正式表述,对政权精英以外的集团而言,限制进入是降低其暴力潜能(Vj)的方法。)

总结

总而言之,我们认为自然国家是由两个主要的内生结构特征构成的,即限制与租金。自然国家由此缓解暴力问题。通过否定外部人拥有成立组织的权利,政权既创造了租金,也降低了外部人使用暴力的能力。通过在内部派别之间根据其在争斗中胜出的概率等比例地分配创造的租金,自然国家可以阻止两败俱伤的争斗。不幸的是,在一个不断变化的世界中,限制与租金并不能使自然国家永保安宁。暴力潜能和成本受到的冲击可能导致现有的租金分配与协商博弈的均衡结果不再一致。此时,由于承诺问题和信息不对称(Fearon,1995;Powell,1999),针对租金的协商就会出现危机。让受到冲击之后的协商变得更复杂的是,统治的租金越多,政体中的各派别就越有动力争夺租金。于是,自然国家落入暴力陷阱的一个原因就是暴力的严重威胁诱使这些国家创造租金,但是只有在静态的世界中,即上述模型的参数不会受到冲击时,租金才能确保国内和平。

四、暴力的陷阱

自然国家落入暴力的陷阱还有另外一个更深层次的原因。自然国家限制进入和分配租金会阻碍经济发展,这就使得相比于在一个更发达经济体中发动战争,在自然国家发动战争可以带来更高的回报。

为了说明这一点,请注意,如果主要通过限制进入和分配租金的方式降低发生政治暴力的风险,就会产生两个重要的经济后果:第一,政权的内部人将致力于追求租金,而不是从事直接的生产性活动;第二,有些类别的经济投资将受到阻碍。对于那些由政权的内部人掌控的部门,政权外的劳动者没有太多的激励投资于与之相关的技能。政权外的企业家知道他们需要与某位政权内的支持者分享利润,这会降低企业家投资于资本的激励(Bates,2001;Fisman,2001)。最后,跨派别的专业化投资和交易协议可能难以实现。

为了详细说明最后一点,考虑一类国内行为人,我们可以称之为一个俱乐部,他们对某个有利可图的企业进行了关系专用性投资(relationship specific investments)。具体而言,设想一下每位行为人专注于生产一种独特的中间产品。如果将所有的中间产品结合在一起,联合企业可以更有效率地生产某种最终产品。这样,与各自单独生产相比,俱乐部成员就能获得一笔剩余。然而,这样一个企业的参与者很容易被其他参与者要挟。如果任何一个供应者未能提供其中间产品,最终产品就无法生产,利润流就会消失或减少。如果俱乐部成员之间采取军事行动,一些成员或者所有成员就会停止经济合作,这就会摧毁上述经济剩余。因此,关系专用性投资就成为一种承诺手段,它可以内生地提高俱乐部内部争斗给所有俱乐部成员带来的成本。换句话说,对于劳动分工的斯密式投资除了更为人熟知的经济利益以外,还有一种政治利益,即跨派别的专业化提高了这些派别之间的暴力成本,从而降低了发生暴力的可能性,并提高了投资的预期收益。

然而,在一个有可能发生暴力的社会,由于察觉到俱乐部成员之间出现冲突的风险较大,俱乐部中的关系专用性投资将会受到抑制。例如,来自两个敌对种族集团的企业家考虑投资一家合资企业,其利润流取决于他们未来的合作,如果他们所在的种族集团之间发生冲突的概率太高,他们谁都不会投资。因为一旦种族之间爆发冲突,每个投资者都可能为了支持战争而暂停合作,或者其族人会迫使他们这样做。因此,需要很多行为人做出专业化贡献的企业,也许只能从某一特定的种族集团内部寻找所有这些资源。这种种族中心主义式的集中一般而言是没有经济效率的,但是按照重商主义的逻辑,这可以在种族之间发生冲突时保护企业。因此,我们预期,对于特定时间的特定国家而言,特定派别之间爆发冲突的可感知风险越高,可能爆发冲突的集团之间无效率的关系专用性投资就会越多。(①我们重点关注的问题与国际领域由重商主义政策导致的问题是相似的。为了说明这一点,考虑英法之间的第二次百年战争。两国都相信它们很快就会重新爆发战争。因此,它们尽可能避免依赖对方,特别是避免在关键的军事投入品上依赖对方。它们对贸易采取重商主义的限制,这可以确保在下一次战争爆发时,双方需要承担的经济成本最小。由此,战争的成本不至于高得令人绝望,这意味着随机出现的信息不对称和承诺问题会导致战争的爆发。相比之下,一旦两国形成完全密不可分的经济关系,战争的经济成本就会更高,而战争的风险将会降低。)

但是,如果投资者不进行跨派别的关系专用性投资,那么跨派别的经济交换就局限于市场交易。如果争斗爆发,对于原来从对方购得的商品,争斗的各方可以在世界市场上找到近似的替代品。争斗的经济后果相对较小,意味着可能发生冲突的集团在就他们之间的分歧进行磋商时,一方或者双方一定会将暴力作为预备选项,此时他们就会拿出各种理由让谈判失败(Fearon,1995;Powell,1999)。

这一自我实现的过程就是自然国家的行为人落入暴力陷阱的另一个原因。可感知的暴力风险阻止了一些投资,因为这些投资只有在永久性地降低暴力风险的情况下才最有效率。我们相信,正是这一重要机制使很多国家陷入政治暴力与经济落后的循环之中。(②我们的这一观点与Jha(2013)的观点类似。)

投资越少,争斗越多

采取限制进入和分配租金的政策会导致投资减少,这会产生两种相互关联的后果:第一,如上所述,这会降低经济发展水平;第二,这提高了争夺统治权的预期效用。为了解释第二个观点,我们依次考察争斗的收益和成本。

遵循孟德斯鸠(1989\[1748\])的逻辑,很多人论证了容易转移的财富会降低征服的收益,因为胜利者无法在胜利后轻易地剥夺这类财富。由此,很多人得出结论,经济发展将为国际政治带来和平,因为它会造就专业化的技能以及其他难以征收的财产(Kant,1957\[1795\];Hirschmann,1997\[1977\];Gartzke,2007)。将其应用到国内政治中,我们可以预期,限制进入和分配租金这类阻碍经济发展的政策将会限制对人力资本的投资,并使以暴力手段攫取权力的收益处于更高的水平。

接下来考虑争斗的成本。遵循詹姆斯•斯图亚特(James Steuart,1966\[1767\])的逻辑,很多人将复杂的现代经济比作做工精妙的手表,它无法在国内战争的重压之下正常运行。战争导致的利润损失构成了国内战争的经济成本。越是发达的经济体,这一成本就越高。我们已经论证了,暴力陷阱阻碍了自然国家发展出有着更长的专业化供应链的一体化复杂经济,这就使争斗的经济成本一直处于较低的水平。

如果孟德斯鸠和斯图亚特提出的这些后果足够大,经济发展就会存在一个门槛,一旦跨越这一门槛,就没有人愿意为了从国家攫取更多的租金而争斗。按照前文引入的协商模型,经济发展会降低π,提高cA和cB。一旦收益足够低而成本足够高,对A和B而言,争斗的预期价值都将变成负值。这时,正的租金对维持和平而言就不再重要,朝着开放准入秩序的政治改革也成为可能。

暴力的循环

发展面临的主要挑战就在于,需要达到一定的发展水平,从而使国内争斗的成本高得难以承受。在自然国家,政治暴力的风险以及为了控制这一风险而采取的限制进入和分配租金的政策都会减少对人力资本和专业化交易的投资,因为前一种投资会降低统治带来的经济收益,而后一种投资会提高争夺统治权导致的经济成本。因此,自然国家减少暴力的方法虽然在一个静态环境中是有效率的,但是会阻碍经济的一体化和复杂化,而这本可以为阻止政治暴力提供一个更稳健的机制。

对于自然国家摆脱分配租金与暴力风险的均衡而言,渐进的政策变革通常没有什么帮助。略微减少对普通民众的限制会降低租金,提高政权内部发生争斗的风险;但它可能不会降低叛乱的风险,因为仍然受到限制的民众可能会利用新获得的权利组织起来对抗现有的政权。重大的政策变革,比如取消进入限制和分配租金,可以与普通民众建立起和平的关系。但是,取消租金将会引发政权内部的争斗,除非政权内部各派别之间可以迅速达成足够多新的专业化和交易协议,从而使争斗的经济成本高得难以承受。然而,如前所述,达成这类协议是有困难的。

经济复杂性与暴力的政治权力更迭

我们的分析提出了一个可检验的假说,即经济复杂性有助于和平的政治权力交接。其中的逻辑在于,经济复杂性代表了跨派别的经济合作、容易转移的财富以及暴力导致经济动荡后带来的成本。所有这些经济特征都有助于和平的政治权力交接。我们的假说与李普塞特(Lipset,1959)著名的现代化命题相关,但也有区别。李普塞特关于发展的概念有丰富的内涵。然而,对李普塞特假说的大部分检验在操作中简单地用“人均GDP”代表“现代化”。

我们质疑文献对李普塞特假说的狭隘解释,并希望能够有所突破。我们的命题使用了不同的处理变量(即经济复杂性而非高收入)和不同的反应变量(即对政治权力的非暴力争夺而非民主)。

五、经济体的专业化与政治权力的和平交接

在这一节,我们通过观察1964—2005年125个国家的政变发生频率,简单地考察我们的上述假说。我们的因变量是COUPjt,如果j国在t年至少发生过一次政变,则取值为1。(①数据来自PIPE数据库(Przeworski,2003)。我们还利用Marshall and Marshall(2014)的数据考察了政变的图谋,得出了相似的结果。)为了衡量经济复杂性,我们采用了伊达尔戈和豪斯曼(Hidalgo and Hausmann,2009)的经济复杂性指数(economic complexity index,ECI),它反映了一国在各种商品系列中作为供应商的重要性。我们相信经济复杂性指数很好地反映了专业化程度:为了在全球贸易中成为某种商品的重要供应商,一国的生产需要专业化。伊达尔戈和豪斯曼(2009)详细讨论了该指数的构成和含义。

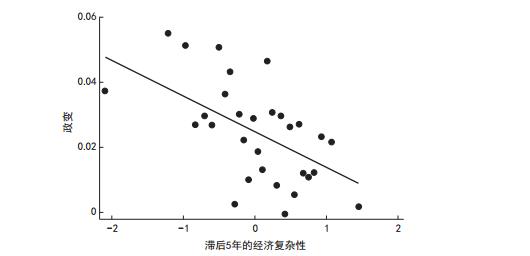

在图1中,我们采用非参数方法表明政变与滞后的经济复杂性之间的关系。在控制了前5年的政变次数,每个国家t-5年的POLITY得分和t-5年的人均GDP的自然对数后,图1展示了政变相对于滞后的经济复杂性的箱式散点图(binned scatterplot)。从数据的横截面角度看,在复杂程度最低的经济体中,每年发生一次政变的平滑概率接近0.05,是经济复杂程度最高的国家政变估计风险的5倍。

|

| 图1政变作为经济复杂性函数的箱式散点图 |

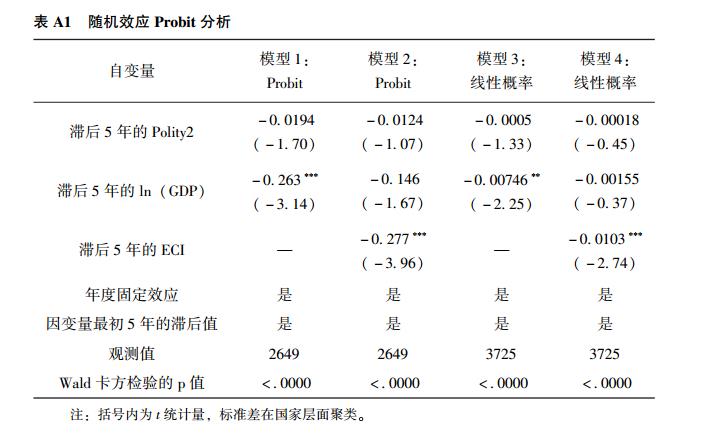

注:纵轴显示的是每年发生一次政变的概率。横轴显示的是滞后5年的经济复杂性。控制变量包括前5年的政变次数,每个国家t-5年的POLITY得分和t-5年的人均GDP的自然对数。在附录中(表A1),我们提供了一些参数截面分析的结果(随机效应的Probit估计与回归分析)。如果将经济复杂性排除在分析之外,正如之前很多研究报告指出的,更高的人均GDP与更低的政变频率密切相关。然而,如果将经济复杂性加入模型,人均GDP和政变频率之间的关系就不再显著,而复杂性与政变仍然显著相关。这些结果表明,与政治稳定性有着更密切关系的是人均GDP而非经济复杂性。

在本节其余部分,我们将进一步探索政变与复杂性的关系。遵循隆德雷根和普尔(Londregan and Poole,1990)的经典模型,我们的基准估计方程为Probit估计,采用国家和年份固定效应(标准差在国家水平上聚类):

P[COUPjt=1]=Φ[αj+λt+∑5k=1βkCOUPj,t-k+γ1POLITYj,t-5+γ2GDPj,t-5+δECIj,t-5](1)

其中,Φ代表累积正态分布,αj代表国家固定效应,λt代表年度固定效应。我们控制了因变量最初5年的滞后值、每个国家t-5年的POLITY得分和t-5年的人均GDP的自然对数。这一回归主要关注的是ECI,也用其t-5年的滞后值来衡量。

结果

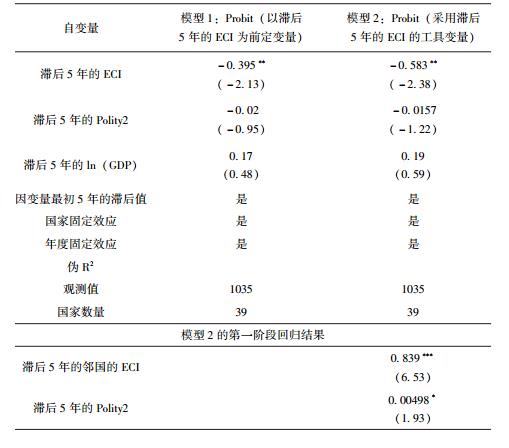

表2中的模型1给出了基准回归的结果。如其所示,在控制了国家和年度固定效应、以往的暴力状况、以往的民主或专制水平和以往的人均GDP后,在更复杂的经济体中,政变更为罕见。这一结果是通过比较1964—2005年至少经历了一次政变的39个国家的样本内部差异得到的。

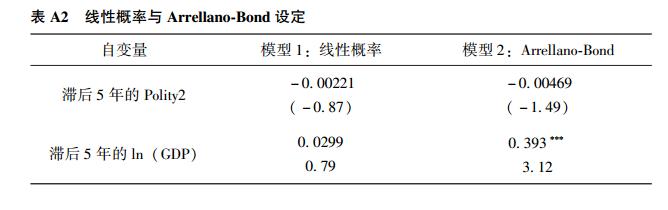

除了统计显著性以外,边际效应也非常重要。如果其他所有变量保持在平均值的水平,当滞后的经济复杂性指数低于平均值一个标准差,发生一次政变的估计概率为0.109,95%的置信区间为\[0.062,0.155\]。相比而言,如果滞后的经济复杂性指数值高于平均值一个标准差,发生一次政变的概率为0.029,95%的置信区间为\[0.006,0.052\]。在附录中(表A2),我们还用线性概率模型或阿雷利亚诺-邦德(ArrellanoBond)方法估计了这一关系,得出的结果是相似的。

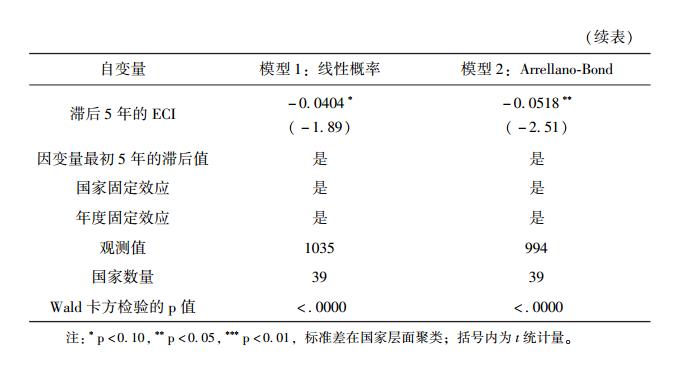

使用经济复杂性的工具变量得出的结果

模型1将t-5年的经济复杂性指数视为一个前定变量(predetemined variable)。一种担忧是,某个被遗漏的时变变量与滞后的经济复杂性和政变倾向同时相关,这会使我们的结果出现偏差。为了解决这一问题,模型2进行了包含内生变量的极大似然Probit回归,并以每个国家的邻国t-5年的平均经济复杂性指数和模型中的其他外生变量作为t-5年经济复杂性指数的工具变量。(①我们使用的是stata中的ivprobit命令,并采用了极大似然估计选项。邻国根据联合国人口署的19个“大区”来定义。计算时不包括目标国家,因此该工具变量代表了每个区中其他国家的经济复杂性。我们使用其他传统的地区定义时得出的结果是相似的。)需要注意的是,自20世纪60年代以来,全球化在一定程度上驱动了区域经济的发展,这对任何国家的国内政治而言是一个外生因素。

更为正式地,我们识别的假定条件是,在控制目标国家t-5年的经济复杂性和其他协变量的情况下,邻国t-5年的经济复杂性与目标国家在t年发生政变的风险不相关。如果这一条件成立,我们的工具变量就是有效的。在控制其他变量的情况下,邻国经济的平均复杂性可以预测目标国家的经济复杂性(参见第一阶段的回归结果)。换句话说,我们使用的是强工具变量。第二阶段的结果表明,经济复杂性会阻止政变。因此,这一结果在所有模型中是一致的。(①Wald外生性检验没有拒绝t-5年的ECI是一个外生变量的零假设。因此,相比模型2,人们可能更偏爱模型1。)

|

||

|

讨论

孟德斯鸠和斯图亚特论证了经济发展会降低争斗的收益,提高争斗的成本。因此,他们认为发展将促进对行政当局的宪政式约束。李普塞特的现代化假说认为经济发展通过各种途径促进民主。然而,一些专制政体经历了长期的工业化高增长,却没有显示任何自由化的迹象。

对于为何经济发展并不总能产生孟德斯鸠、斯图亚特和李普塞特预期的那种自由化效应,我们的解释如下。就像孟德斯鸠和斯图亚特认为的那样,经济发展为降低精英内部争斗的收益、提高其成本提供了工具箱。然而,专制政体有时也使用这些工具。为了说明这一点,考虑一下力求赶超西方的某一专制政体,比如20世纪20年代的苏联。赶超只需要模仿已知的工业化进程。挑选能启动赶超进程的部门是相对简单的事,这样做的好处也显而易见。因此,在处于赶超阶段时,政权内部各派别有强烈的动机达成专业化和交易协议,这就能够克服阻碍这类投资的常见问题。如果关键部门的供应链涉及多个派别,这就会提高政权内部争斗的成本,进而阻止叛乱,增强政治秩序。

在短期内,致力于模仿的专制政体可以产生高速增长。然而,这些政权没有动力开放那些为了促进发展而设定的目标部门,因为政权中的内部人要从这些部门获取租金。换言之,这些政权的高增长并不会在政权内部产生改革政治体制的动力。

六、开放准入秩序的经济动态

上一节表明,经济复杂性可以促进政治稳定,即政权的非暴力交接。在本节中,我们考察开放准入秩序的经济表现是否能超越专制政体。在这里,我们将开放准入秩序等同于稳定的民主政体。

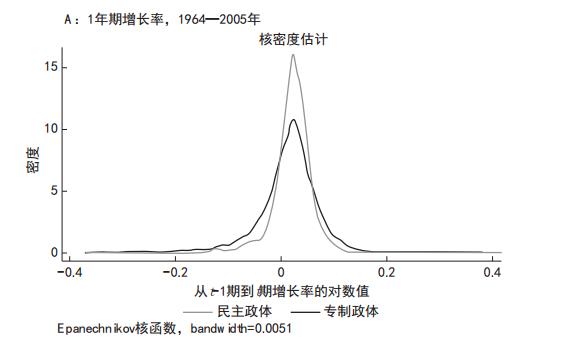

在以往关注截面比较的研究中,一般的共识是民主政体的平均增长速度与非民主政体大致相同,参见普热沃尔斯基等人(Przeworski and Limongi,1993;Gerring et al.,2005)的评述。图2A基于1964—2005年的数据展示了专制政体和民主政体一年期增长速度对数值的分布,可以说明这一点。由该图可见,正如罗德里克等人(Rodrik,1999;Mobarak,2005;North et al.,2009)表明的,两类分布之间唯一明显的差别就是专制政体增长速度的方差更大。如果用滞后的人均GDP和某种民主指标对增长率回归,即巴罗(Barro,1997)所做的分析的简化版本,就会发现常见的“收敛效应”(越是富裕的国家增长越慢),但是民主没有显著影响。

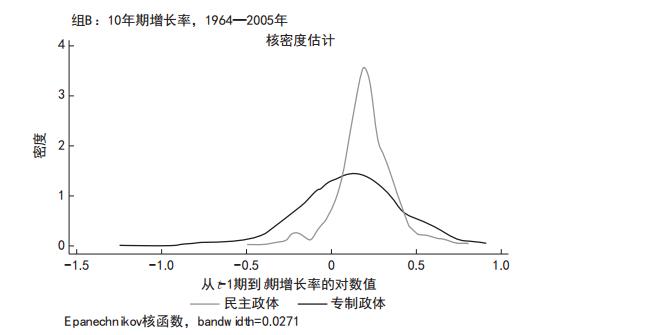

一系列更新近的研究表明,民主对增长的影响需要一些时间才能显示出来。阿西莫格鲁等人(Papaioannou and Siourounis,2008;Acemoglu et al.,2014)和其他一些学者证明,只有持续一定年份以上,民主制度才能产生预期的效果。佩尔松和塔贝里尼等人(Gerring et al.,2005;Persson and Tabellini,2009)以及其他学者提出了以下观点,即民主是一个随时间积累的存量变量,而不是一个水平变量(level variable)。这些研究通常聚焦于国家自身的比较,发现民主对增长有稳健的影响。

图2B展示了专制政体和民主政体10年期增长率对数值的分布,表明民主对增长有长期效应。民主政体经历的10年期平均增长率几乎是专制政体的两倍,而方差仅有专制政体的大约一半。如果用t-10年的人均GDP和某种民主指标对10年期增长率进行回归,还是能够发现收敛效应,但是现在民主可以显著地促进预期的增长速度。上一段引用的那些研究表明,如果加入一系列标准的控制变量并采用国家固定效应,上述基本发现仍然成立。

就我们的研究目的而言,对于当前的证据有两点值得强调:第一,我们预期开放社会比专制政体会有更好的经济表现,一个重要的原因就是前者消除或降低了进入某些行业的政治障碍,这就促进了短期内的竞争和长期内的创造性破坏。第二,开放社会的经济动态有助于再造经济复杂性,如上一节所述,经济复杂性有助于政治和平。因此,如果一个社会懂得如何同时实现促进开放准入秩序的政治制度与经济复杂性,这两者就会相互强化。

|

|

图2民主政体和专制政体人均GDP增长率(对数值) |

七、结论

我们已经论证了暴力陷阱会阻碍政治和经济发展。在一个简单的有关国内战争的理性主义模型中,原则上两种类型对立的国家都可以实现国内稳定和政治秩序,这取决于战争的成本。第一,如果国内冲突的成本较低,抑制暴力就需要创造租金。如果有足够多的租金被分配给拥有暴力潜能的个人和集团,就可以阻止政权内部的冲突。就租金能产生和平而言,我们可以说它是生产性的。然而,为了创造租金,国家需要限制人们利用经济机会的权利,这会妨害长期经济表现。换言之,如果国内战争的成本较低,维持和平就必须建立诺思等人(North et al.,2009)所说的自然国家。

第二,如果国内冲突的成本足够高,对维持和平而言,创造租金或限制进入就不是必需的。这意味着如果争斗的经济成本足够高,开放准入秩序就会出现,即在理想条件下既没有租金的创造,也没有进入的限制。我们还论证了,只有这种国家才能维持使争斗的经济成本足够高的经济环境。

假定存在这两种制度均衡,且建立秩序的手段大不相同,我们的问题是,为何自然国家不实施改革,使自己转向开放准入秩序。我们的答案是,它们落入了暴力陷阱。

暴力陷阱的第一部分在于,自然国家缺乏适应性效率,即在所处环境面临各种冲击时的适应能力。这些国家关键的结构性特征就是在内部人中间分配租金并对外部人实施限制,使他们难以应对各种冲击(Rodrik,1999)。因此,即使在静态环境下自然国家可以非常稳定,在动态环境中它们也会趋向于暴力。暴力陷阱的第二部分在于,自然国家没有能力进行改革,甚至在内部爆发了暴力冲突之后也是如此,即使这些冲突激励其探索某种立宪式改革,并能建立更持久的和平。缺乏这种能力的原因在于,可持续的政治改革需要经济发展,这表现为专业化和经济一体化,而经济发展则要求政治改革,即开放准入和降低租金。

我们的经验研究力图证明经济复杂性有助于政治权力有序地实现非暴力的交接。由李普塞特的现代化假说激发的文献在操作中将“经济发展”等同于更高的人均GDP(参见Acemoglu,2016),并且论证了发展有助于民主化。但是,没有理由预期通过开采自然资源产生的高水平人均GDP将推动当前的政权转向民主政体,比如沙特阿拉伯或者赤道几内亚。根据斯图亚特的经典论述,我们将发展视为创建一个更复杂的经济体,其运行将会受到政治暴力的严重干扰。因此,我们用经济复杂性指数(Hidalgo and Hausmann,2009)而非人均GDP衡量发展。我们发现,经济复杂性可以显著阻止政变,即使控制了人均GDP和Polity2得分(衡量民主的常见指标)之后也是如此。而且,如果经济复杂性足够高,创建一种不依赖有限准入来解决暴力问题的政权就成为可能。因此,那些实施了民主化的国家将会走向发展之路,在这条道路上,第一,经济复杂性保持在高水平,这样就可以维持政治权力的有序交接(民主可以“自我实施”);第二,民主制度运行良好,从而推动进一步的经济增长(增长可以“自我维持”)。

(南开大学经济研究所郭金兴 译)

附录

|

|

|

参考文献

Acemoglu, D. (2006) An introduction to modern growth theory, Princeton: Princeton University Press.

Acemoglu, D. and Robinson, J.A. (2006a) Economic origins of dictatorship and democracy,Cambridge: Cambridge University Press.

Acemoglu, D. and Robinson, J.A. (2006b) “Economic backwardness in political perspective”, American Political Science Review, 100: 115-31.

Acemoglu, D. and Robinson, J.A. (2012) Why nations fail: The origins of power,propsperity, and poverty, Crown Business.

Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J.A. and Yared, P. (2009) “Reevaluating themodernization hypothesis”. Journal of Monetary Economics, 56: 1043-56.

Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P. and Robinson, J.A. (2014) “Democracy doescause growth”,NBER Working Paper No. 20004.

Angell, N. (1913 \[1911\])The great illusion: A study of the relation of military power tonational advantage, London: G.P. Putnam's Sons.

Azariadis, C. and Stachurski, J. (2005) “Poverty traps”, in P. Aghion and S.N. Durlauf(eds), Handbook of economic growth, Volume 1A, Elseveir.

Barro, R.J. (1997) Determinants of economic growth, Cambridge: M.I.T. Press.

Bates, R.H. (2001)Prosperity & violence: the political economy of development, New York:W.W. Norton.

Besley, T. and Persson, T. (2011) Pillars of prosperity, Princeton: Princeton UniversityPress.

Bueno de Mesquita, B., Smith, A., Siverson, R. and Morrow, J. (2003) The logic ofpolitical survival, Cambridge: MIT Press.

Carugati, F., Ober, J. and Weingast, B.R. (2019) “Is development uniquely modern?Ancient Athens on the doorstep”, Public Choice, 181(1-2): 29-47 (10.1007/s11127-018-00632-w).

Collier, P. (2007)The bottom billion: Why the poorest countries are failing and what can bedone about it, Oxford: Oxford University Press.

Ekelund, R.B., Jr., and Tollison, R.D. (1997) Politicized economies: Monarchy, monopoly,and mercantilism, College Station: Texas A&M Press.

Fearon, J.D. (1995) “Rationalist explanations for war”, International Organization, 49:379-414.

Fernandez, R. and Rodrik, D. (1991) “Resistance to Reform: status quo bias in thepresence of individual-specific uncertainty”, American Economic Review, 91: 1146-55.

Fisman, R. (2001) “Estimating the value of political connections”, American Economic Review, 91: 1095-02.

Gartzke, E. (2007) “The capitalist peace”, American Journal of Political Science, 51:166-91.

Gerring, J., Bond, P., Barndt, W. and Moreno, C. (2005) “Democracy and economicgrowth: A historical perspective”, World Politics, 57(3): 323-64.

Goemans, H., Gleditsch, K. and Chiozza, G. (2009) “Introducing Archigos: a data set of political leaders”, Journal of Peace Research, 46: 269-83.

Grossman, G.M. and Helpman, E. (2001) Special interest politics, Cambridge, MA:M.I.T. Press.

Harrington, J. (1992\[1656\])The Commonwealth of Oceana, Cambridge: Cambridge University Press.

Hidalgo, C. and Hausmann, R. (2009) “The building blocks of economic complexity”,Proceedings of the National Academy of Science, 106(26): 10570-75.

Hirschman, A.O. (1997\[1977\])The passions and the interests, Princeton: Princeton University Press.

Jha, S. (2013) “Trade, institutions and ethnic tolerance: evidence from South Asia”,American Political Science Review, 107(4): 806-32.

Kant, I. (1957\[1795\])Perpetual peace, New York: Liberal Arts Press.

Kremer, M. (1993) “The Oring theory of economic development”,Quarterly Journalof Economics, 108(3): 551-75.

Lipset, M.S (1959) “Some social requisites of democracy: Economic developmentand political legitimacy”, American Political Science Review, 53(March): 69-105.

Londregan, J.B. and Poole, K.T. (1990) “Poverty, the coup trap, and the seizure ofexecutive power”, World Politics, 32: 151-83.

Marshall, M.G. and Marshall, D.R. (2014) “Coup d'état events, 1946-2013,Codebook”, www.systemicpeace.org.

Montesquieu, C. de Secondat (1989\[1748\]) Spirit of the laws. Cambridge: Cambridge University Press.

Mobarak, A. (2005) “Democracy, volatility and economic development”, Review of Economics and Statistics, 87(2): 348-61.

Moore, B. (1966)The social origins of dictatorship and democracy: Lord and peasant in themaking of the modern world, Boston: Beacon Press.

North, D.C. (1981)Structure and change in economic history, New York: W.W. Norton.

North, D.C., Wallis, J.J. andWeingast, B.R. (2009) Violence and social orders: Aconceptual framework for understanding recorded human history, Cambridge: CambridgeUniversity Press.

Papaioannou, E. and Siourounis, G. (2008) “Democratization and growth”, Economic Journal, 118(October): 1520-51.

Persson, T. and Tabellini, G. (2009) “Democracy and development: The devil in thedetails”, American Economic Review, 96(2): 319-24.

Pierson, P. (2000) “Increasing returns, path dependence and the study ofpolitics”,American Political Science Review, 94(2): 251-67.

Pinker, S. (2011)The better angels of our nature, New York: Viking.

Powell, R. (1999)In the shadow of power: States and strategies in international politics.Princeton: Princeton University Press.

Przeworski, A. and Limongi, F. (1993) “Political regimes and economic growth”,Journal of Economic Perspectives, 7 (Summer): 51-69.

Przeworski, A. (2013) “Data”, https://sites.google.com/a/nyu.edu/adam-przeworski/home/data.

Rodrik, D. (1999) “Where did all the growth go? External shocks, social conflict and growth collapses”, Journal of Economic Growth, 4: 385-412.

Sachs, J.D. (2005)The end of poverty: Economic possibilities for our time, New York:PenguinRandom House.

Steuart, J. (1966\[1767\]) Inquiry into the principles of political economy, Volume I. Chicago:Chicago University Press.

Weede, E. (1996) Economic development, social order, and world politics, Boulder, CO:Lynne Rienner.

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号

评论区 0

本篇文章暂无评论