*Stephen Broadberry,牛津大学历史学教授,主要研究领域为经济史、长期经济增长和发展、历史国民核算、宏观经济史、战争和经济表现;John J.Wallis,马里兰大学经济学教授,主要研究领域为经济学、制度经济学、政治经济学、经济史、发展经济学、政治学、历史、人类学、社会学以及认知心理学。本文译自一桥大学经济制度研究中心(Center for Economic Institutions)的工作论文“Growing, Shrinking and Long Run Economic Performance:Historical Perspectives on Economic Development”。

**作者感谢 Bob Allen、Cormac o Gráda、Naomi Lamoreaux和Ethan Kaplan的有益评论和建议,感谢 Leandro Prados de la Escosura提供的数据,感谢瑞典隆德大学、纽约大学阿布扎比分校、加拿大女王大学、马里兰大学的相关研讨会,计量历史学会(Cliometric Society)、经济史学会(Economic History Association)、经济历史学会(Economic History Society)以及世界经济史大会(World Economic History Congress)举办的会议。本文仅代表作者的观点,与美国国民经济研究局(NBER)无关。

1.引言

长期经济表现一直是经济学家、经济史学家以及更一般的社会科学家关注的根本问题。迄今为止,这个领域的多数研究集中于“增长”,但是,1950年之后的研究表明,经济“萎缩”的发生和经济增长的发生一样常见(Easterly et al.,1993;Pritchett,2000;Cuberes and Jerzmanowski,2009)。然而,尽管有这些关于贫穷国家人均GDP波动的研究发现,但很少有研究讨论为什么贫穷社会的经济萎缩如此频繁或如此之大。而且,到目前为止经济史学家尚未系统地研究18世纪以来长期经济表现的改善源自萎缩的减少而不是增长加速的可能性,尽管人们普遍认为工业革命期间的经济增长缓慢(Crafts and Harley,1992;Broadberry et al.,2015)。我们在本文中将要证明,要理解长期经济表现,经济史学家、增长经济学家和发展经济学家必须解释经济萎缩率或经济萎缩频率的降低而不是增长率的提升,这不同于他们通常研究的问题。

本文的实证研究成果可以总结为如下几个方面,其中,增长率指的是经济正增长年份中平均增长的变化率,萎缩率指的是经济负增长年份中平均萎缩的变化率。(1)对于1950年以来的全球大部分国家,以及对于从13世纪以来有数据可查的各个国家,增长率和萎缩率都比较高且波动大。(2)平均增长率高的话,平均萎缩率也高。类似地,平均增长率低时,平均萎缩率也低。(3)长期经济表现的改善主要源于萎缩率和萎缩频率的降低,而非增长率的提升。(4)实际上,当长期经济表现随时间改善时,短期增长率通常会下降而非提高,但是增长的频率提高。用数学语言表述就是,在其他条件不变的情况下,增长率本身的变化将导致长期经济增长率的降低。然而,为避免误解,需要明确的是,我们既不认为正的长期经济增长必须有正的短期增长,也不认为短期增长率的提高有助于长期经济增长。相反,我们关注二战以后和过去一千年中被低估的经济萎缩的作用。

尽管在当今成熟的发达经济体和后来的发展中国家,萎缩率和萎缩频率降低对经济向现代经济增长转型作用重大,但到目前为止大多数关于经济发展过程的分析集中于增长率的提高。本文试图纠正这种做法,分析经济萎缩的驱动因素,探讨直接因素和根本因素的不同。我们探讨的主要直接因素有:(1)结构变化,(2)技术变化,(3)人口变化。制度变迁被视为萎缩背后的根本因素,它推动了向现代经济增长的转型。

2.长期和短期经济表现

2.1当今社会的经济表现

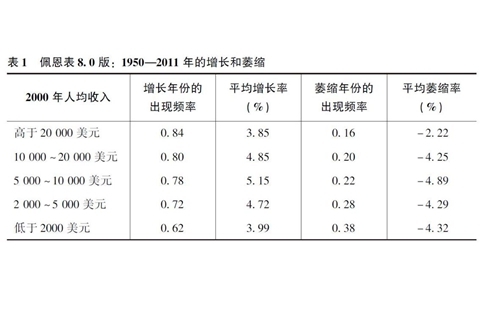

我们知道如今的高收入国家至少从19世纪早期以来就比低收入国家有更好的长期经济表现(Maddison,2001,2010)。解释这一事实是增长理论的基本动机,但其关注点在增长率上。然而,更深入的考察表明,在经济正增长时期,高收入国家的增长率并不比贫穷国家的增长率高。运用佩恩表(Penn World Table)1950—2011年的数据可以证明这一点(Feenstra et al.,2015)。来自佩恩表8.0版的表1提供了不同组别国家长期经济表现的证据,这些国家按收入分组。表中的样本包括了141个国家,所有这些国家至少包含了1970年之后的数据。这些数据被分为5组,以2000年的人均收入为标准,最高的一组是人均收入超过20 000美元的国家(以2005年不变价格计算),最低的一组是人均收入不足2000美元的贫穷国家。

|

| 资料来源:佩恩表8.0版,http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt/pwt-8.0。 |

表1使用一个等式来证明增长或萎缩对长期经济表现的贡献。长期经济表现可以用50年或更长时间的人均GDP变化来衡量。这一时间框架下的经济表现就是年变化率这一短期指标的加总。长期经济表现g是四个因素的组合:(1)经济体增长的频率f(+),(2)经济增长年份的增长率,或经济增长率g(+),(3)经济萎缩的频率f(-)以及(4)经济萎缩年份的萎缩率,或经济萎缩率g(-)。因此有:

g = {f(+) g(+)} +{f(-) g(-)} (1)

由于经济增长频率等于1减去经济萎缩频率,因此,等式(1)可以改写为:

g = {\[1-f(-)\] g(+)} +{f(-) g(-)}(2)

等式(2)将因变量减少为三个。同理,我们可以将长期经济表现分解为萎缩和增长两个部分。我们将要证明较好的长期经济表现更多地源自萎缩率或萎缩频率的下降,而非增长率的提高。(*1.我们抽象掉了时间因素。在我们考虑的固定时间段内,增长和萎缩的发生对这段时间内人均收入的变化并不重要。实际上,如果经济在前一些年里增长,在以后的一些年里萎缩,也许会表现得更好;反之亦然。时间因素对我们的计算没有影响。)

在表1的第三列中,我们看到,当贫穷国家和富裕国家的经济都在增长时,前者的增长率并不比后者低。实际上,贫穷国家的平均增长率比富裕国家还要高。同样,我们从最后一列可以看到,贫穷国家的平均萎缩率也要高一些。可是,第二列的数据显示对人均收入较高的国家来说,增长频率要高一些。最富裕的国家在大约84%的年份里实现了正增长,而最贫穷的国家只在62%的年份里实现了正增长。由于萎缩频率等于1减去增长频率,所以较贫穷国家的萎缩频率要高一些:最贫穷的国家在大约38%的年份中发生了萎缩,而最富裕的国家只在16%的年份中发生了萎缩。因此,贫穷国家的经济增长频率低于富裕国家,它们有着较高的萎缩率和萎缩频率。

表2显示了增长和萎缩对长期经济表现的贡献度。增长对长期经济表现的贡献是增长率乘以增长频率。我们看到,在大多数较贫困的国家,增长对经济表现的贡献要强于人均收入超过20 000美元的经济体。因为较贫困国家较高的平均增长率抵消了其低增长频率。仅有的例外是那些人均收入低于2 000美元的最贫困国家。这些极端贫困的国家相对于最富裕的国家来说,有较弱的经济增长,这是因为其增长频率过低而非增长率低。萎缩对长期经济表现的贡献是萎缩率乘以萎缩频率。相对于人均收入超过20 000美元的经济体,所有较贫困国家的经济萎缩产生了更大的负面影响,而这是因为贫困国家的萎缩频率和萎缩率都较高。

长期经济表现由表2最后一列中的人均收入净变化率衡量。富裕国家的长期经济表现好于贫穷国家,这意味着从整体上看,在我们研究的时间段内,贫穷国家并未发生系统性的赶超。中等收入国家的人均收入增长率与富裕国家的大体一致,而贫穷国家的人均收入增长率明显更慢,因此,随着贫穷国家越来越落后于富裕国家,它们之间存在无条件的分化而非趋同(Pritchett,1997)。长期经济表现的这种分化主要是受经济萎缩的影响,富裕国家的经济萎缩率和萎缩频率都低于贫穷国家。

|

| 资料来源:佩恩表8.0版,http://www.rug.nl/research/ggdc/data/pwt/pwt-8.0。 |

接下来的两部分探讨有关1950年后经济表现的研究结果对分析更长期经济历史的启示,包括今天的富裕国家向现代经济增长的转型。为此,我们使用了麦迪森数据库中关于19世纪和20世纪的数据,以及自13世纪以来有年度数据可查的四个欧洲国家的数据。

2.2 19世纪和20世纪的经济表现

麦迪森数据库的最终版包含14个欧洲国家从1820年到1870年以及4个新世界国家自1870年以来的年度数据,此外,还有其他经济体的数据,但这些经济体的数据大多是20世纪的,很多还是1950年之后的数据(Maddison,2010)。对原始麦迪森数据库所做的广为认可的修订并不影响这些数据,而是更集中于14个欧洲国家在1820年之前的数据以及其他经济体20世纪的数据(Bolt and van Zanden,2014)。表3显示了18个样本国家总体的增长和萎缩频率对其经济表现的影响(附表A1显示了这些频率对单个国家的影响)。自1950年以来,欧洲富裕国家和新世界国家的增长频率快速提高,换言之,萎缩频率急速下降,从大约三分之一降到八分之一。

表4显示了所有年份、经济增长年份以及经济萎缩年份的平均增长率,也即长期经济表现、增长率和萎缩率。同样,表4提供了18个样本国家的数据(某些国家的数据详见附表A2)。自1950年以来,欧洲国家和新世界国家的平均增长率显著提高,但各地在增长年份的增长率几乎都显著下降了。(*2.18个样本国家中仅有的例外是西班牙,西班牙在1950年之后从内战的灾难性影响中恢复,经历了比较快速的增长。)尽管增长率下降,但由于萎缩率的大幅下降和萎缩频率的减少,长期经济表现依旧得到了改善。

|

需要注意的是,表4中1910—1950年这段时期发生了两次世界大战和大萧条,各国的增长率几乎都提升了,且有些国家显著提升。(*3.由于内战,西班牙又成为一个例外。)然而,这并没有引起长期经济表现的显著改善,因为虽然萎缩频率有所下降,但萎缩率大幅提高。自然,这种剧烈的波动与两次世界大战和战间期的金融危机有关。

|

表5显示了增长和萎缩的频率与增长率、萎缩率的相互作用对长期经济表现的作用,我们用所有年份的平均人均收入变化率衡量长期经济表现。表5中的数据展示了18个样本国家的整体情况(更详细的情况详见附表A3)。这再次表明,与之前的时期相比,在1950—2008年这段时期,长期经济表现的改善可能主要是由于经济萎缩的影响减小,因为在大多数国家,经济增长的影响要么不变,要么实际上有轻微减小。

|

2.3 更长期的经济表现

近年来,对一些欧洲国家的国民核算研究已经扩展到对13世纪或14世纪人均GDP的估计(Broadberry,2013; Fouquet and Broadberry,2015)。我们也分析了英国、荷兰、意大利和西班牙的长期数据库(Broadberry et al.,2015;van Zanden and van Leeuwen,2012;Malanima,2011;lvarez Nogal and Prados de la Escosura,2013)。图1描绘了意大利和西班牙的年度时间序列,图2描绘的是英国和荷兰,图3将4个国家的数据放在一起考虑。我们先分析图1中的地中海经济体,即意大利和西班牙,从中可以清晰地看到,在10年或者更长的时间段里,经济由正增长转向负增长,经济繁荣过后紧接着进入增长停滞期,使得长期人均收入几乎没有变化。19世纪中期之前,人均GDP呈现长期无波动的趋势。从图2中英国与荷兰的情况看,18世纪之前,尽管经济正增长和负增长交替出现,但是随着黑死病被遏制,经济发展的长期趋势是持续向上的。同时,随着这两个国家在18世纪开始向现代经济增长转型,增长停滞最终消失。欧洲西北部国家经济负增长的频率越来越低,萎缩率也不断下降,最终英国与荷兰的经济增长超过了意大利和西班牙,正如图3所示。

|

|

|

确定显著增长期(被界定为人均GDP至少连续三年正增长)和显著萎缩期(被界定为人均GDP至少连续三年负增长)的数量是十分必要的。表6列出了这一结果,按1348—1870年整个期间和按50年间隔期分组计算。一个最有趣的发现是,就整个这一时期而言,英国和荷兰超过意大利和西班牙并非因为增长期发生率较高,而是因为萎缩期发生率要低得多。让我们进一步考察英国这个世界上最早实现现代经济增长的国家在人均GDP大幅提高时期的经济表现。在黑死病暴发后的1348—1400年,英国比所有其他国家都经历了较少的增长期;在内战之后的1650—1700年,比意大利和西班牙的增长期要少;即便在1800年之后,增长期也少于荷兰和西班牙,更少于意大利。显然,英国走向现代经济增长并成为世界经济领导者,并不是更多增长期的产物。

|

|

但是,完整的分析必须覆盖所有年份,而非仅仅是至少连续三年增长或萎缩的年份。表7至表9显示了在佩恩表和麦迪森数据库这样非常长期的数据库中,以大约50年为一个完整时间段的增长频率、增长率和萎缩频率、萎缩率对长期经济表现的影响。首先要关注的是,表7表明,对本文考虑的所有经济体而言,19世纪发生萎缩的频率大约是三分之一,如表3所示。相反,在更早的各个世纪中,这些经济体增长和萎缩的频率大体相同。因此,萎缩的减少对西欧国家长期经济表现的改善至关重要。第二,回到表8,我们发现增长率和萎缩率倾向于同步变动,高增长率通常伴随着高萎缩率,低增长率通常伴随着低萎缩率。第三,英国在18世纪向现代经济增长转型的过程中,增长率和萎缩率都比较低,但是增长率要高于萎缩率,增长频率也高于萎缩频率。尽管在更早的1450—1550年,增长率和萎缩率都比较低且萎缩率高于增长率,但增长频率高于萎缩频率。第四,表9显示了增长(增长频率乘以增长率)和萎缩(萎缩频率乘以萎缩率)对长期经济表现(所有年份人均收入的平均变化率)的影响。在表9中,我们注意到,人均收入的年均增长率从1700—1750年间的0.23%提高到1800—1870年间(在此期间,英国最先走向了现代经济增长)的0.79%。但这并非由经济增长的贡献率增加所致,实际上,经济增长的贡献率由前一阶段的2.38%降至后一阶段的1.85%。在这一时期,即使增长频率从50%提高到61%(表7),其作用也被增长率由4.76%骤降至3.00%所抵消(表8)。单是增长率和增长频率的这些变化就会导致经济表现的恶化。因此,从1700—1750年到1800—1870年的经济表现改善得益于经济萎缩的贡献率从-2.15%降至-1.05%,这抵消了经济增长对经济表现的贡献率下降(表9)。这是萎缩频率从50%降至39%(表7)以及萎缩率从-4.31%降至-2.73%(表8)共同导致的结果。从简单分解的角度看,这两个时期之间的经济表现改善更多的是因为经济萎缩发生了变化而非经济增长发生了变化。(*4.需要注意的是,传统上,17世纪后半叶并不被视为英国的现代经济增长时期,因为尽管英国人均GDP显著增长,但伴随着人口的小幅下降。)

|

|

2.4对实证研究结果的总结

在我们做出解释之前,先来总结一下主要的实证研究结果,理解长期经济表现的理论框架必须能够解释:

(1)大多数历史时期增长率和萎缩率都比较高且波动较大,在今天的发展中国家,这两个比率依旧较高且波动较大。

(2)长期经济表现的改善是因为萎缩频率和萎缩率双双下降,而不是因为增长率提高。

(3)当长期经济表现改善时,增长率通常会下降而不是提高。

3.为什么经济体的萎缩停止了?

前文已经述及,从历史上看,经济转向可持续增长更多是因为萎缩率和萎缩频率的下降,而不是增长率的提升。简言之,经济发展首先需要防止增长的逆转,然后止住萎缩。可是,目前很少有人系统地分析萎缩期或萎缩停止的原因。而且,萎缩期通常被视为由不利冲击引起的异常现象,而萎缩停止基本上也无人问津。

以前对英国工业革命的绝大多数研究聚焦于超长期的数据库,试图解释增长率的提高而不是萎缩率和萎缩频率的降低。正如阿什顿(Ashton,1948,第48页)所说,18世纪“小机械浪潮席卷英格兰”,在经济正增长的这个时期,

平均增长率实际上下降了(表7)。即便如此,由于萎缩率和萎缩频率的下降,长期经济表现仍旧得到了改善。因此,仅仅解释为什么伟大的发明家发明了焦炭冶铁或纺纱机是不够的。我们也需要理解为什么英国和欧洲其他国家的经济萎缩停止了。毕竟,我们都知道,在中国南宋时期,焦炭冶铁技术就已得到了广泛使用,比亚伯拉罕·达比(Abraham Darby)在科尔布鲁克代尔(Coalbrookdale) 发明这一技术早了700年(Hartwell,1966)。同样,正如艾伦(Allen,2009,第904—907页)指出的,珍妮纺织机等发明在原理上如此简单,以至于一旦人们开始需要这样的机器,就一定会被发明出来。然而,研究人员仍在继续研究经济增长阶段的发明创新,而对各经济体的萎缩为什么会停止的问题基本上视而不见。

因此,为什么在黑死病之后的英国,增长逆转受到抑制并最终消失了呢?标准的增长理论对此没有给出足够有力的解释,因为它的假设剔除了萎缩期,仅仅关注长期。在新古典增长模型中,生产函数强调了资本积累和技术进步的作用,很难看出一个经济体连续几年的年萎缩率达到5%或10%是如何发生的。要解决这些问题,我们沿用麦迪森(1991,第12页)通过区分直接因素和根本因素解释人均GDP表现的方法,当然,我们聚焦于萎缩而不是增长。本文考虑的主要直接因素有:(1)结构变化,(2)技术变化,(3)人口变化。制度变迁被视为萎缩减少背后的根本因素。

4.萎缩下降的直接因素

4.1结构变化

1270—1870年,英国经济经历了走出农业的重大结构转变,在14世纪晚期到16世纪末,农业占名义GDP的40%,而到了17世纪和18世纪,农业占GDP比重下降到大约30%,到19世纪中叶,下降到20%(Broadberry et al.,2015,第194页)。短期农业产出的波动非常大,年均下降10%或20%是常有的事,因为与天气相关的冲击经常导致农业歉收和连续数年的萎缩。随着农业在经济活动中的份额下降,农业萎缩就变得不那么重要了。

但是,对此可以补充两点评论。首先,将上述结论视为经济发展的结果而非原因显然更合理。根据恩格尔法则,随着收入增加,花费在食物上的收入比重会下降,工业和服务业部门在经济活动中的重要性日益增加。因此,将结构变化视作萎缩减少的直接因素并不能提供任何有用的政策建议。

其次,结构变化和经济体中各部门增长和萎缩模式变化的相对重要性。我们关注增长和萎缩之间的力量对比变化。一个波动性极大的部门,例如农业,在国民经济中的重要性降低实际上可能对增长率和萎缩率有同样大的影响,但对长期经济表现则几乎没有影响。因此,从部门层面研究增长和萎缩对长期经济表现的贡献是十分必要的。表10显示了1270—1870年农业部门萎缩频率并没有明显降低,一直保持在大约50%的水平上。在服务业部门,尽管增长频率远高于萎缩频率,却没有看出萎缩有明显的下降趋势。只有在工业部门,才可以看出明显的萎缩下降趋势。表11列明了所有年份、增长年份和萎缩年份的平均产出变化率。在农业部门,随着萎缩率下降,尽管增长率也呈现下降趋势,但所有年份的产出表现都有所改善。在服务业部门,虽然增长率和萎缩率都提高了,但所有年份的产出表现也都有所改善。工业是最有意思的部门,在增长率提高、萎缩率下降的综合作用下,所有年份的产出表现都改善了。表12显示了增长率、增长频率以及萎缩率、萎缩频率如何决定增长和萎缩对长期经济表现的贡献,长期经济表现用所有年份的平均产出变化率衡量。同样,所有部门对长期经济表现的改善都起到了积极的作用,但是仅有工业部门显示,增长的贡献提高了,萎缩减少的贡献下降了。在农业部门,增长和萎缩的贡献都有所下降,而服务业部门增长和萎缩的贡献都有所提高。

|

|

|

表13显示了农业比重下降到多大程度可以解释总体经济的萎缩率和萎缩频率。表13还分析了1270—1348年及1800—1870年各部门占比的变化。表13A的第一列分别是1381年的农业、工业、服务业占总产出的份额,1381年是最早可获得名义GDP数据的年份(Broadberry et al.,2015,第194页)。此时,农业占英国GDP的45%。第二列给出了1841年的农业占比,此时,农业占比已下降到22%。每个部门每个时期的增长和萎缩对经济表现的贡献详见表12。表13B综合了1381年的农业占比、1270—1348年的贡献率与1841年的农业占比、1800—1870年的贡献率。如果农业占比下降对农业萎缩的减少有重要影响,那么比较贡献率保持不变但部门占比变化的各列(第2列、第4列、第6列和第8列),就可以看到经济表现和实际表现(表中最后两行数据)的显著差异。表10显示了农业仍是经济中一个高度波动的部门,如果农业占比保持不变,而贡献率变化导致了经济表现的显著变化,那么我们就可以得出如下结论:农业仍在发展,总体经济萎缩对经济表现的重要性下降并非因为农业在经济中的占比下降。

|

我们保持各部门增长和萎缩的贡献率不变,但是部门占比变化,如表13B的第2列、第4列、第6列和第8列所示。部门占比变化对总体经济表现的影响很小。保持1270—1348年的贡献率不变,净产出从0.16%变化到0.19%;保持1800—1870的贡献率不变,净产出从1.74%变化到2.07%,在两种情形下,部门占比变化对净产出表现的影响都很小。相反,如果保持部门占比不变但贡献率变化,比较第2列和第6列或者比较第4列和第8列,则可以看到净产出表现的显著变化。保持1381年的部门占比不变,净产出从0.16%变化到1.74%;保持1841年的部门占比不变,净产出从0.19%变化到2.07%,在这两种情形下,净产出表现的变化都非常大。但实际上,农业占比下降比数据中观察到的增长或萎缩模式所能解释的产出表现要小。相反,包括农业部门在内的各部门的发展对产出表现更重要。

4.2技术变化

理论上,随着经济从技术停滞走向技术进步,萎缩就会消失。在一个没有技术进步的世界中,有利事件一定会导致正的人均GDP增长,而不利事件一定会导致负增长,即萎缩。技术进步的趋势一旦显现,就一定会消除萎缩,至少在理论上如此。设想增长期和萎缩期的分布向增长移动了一个固定量。此时,萎缩率和萎缩频率都会下降,增长率和增长频率都会提高,我们已经看到了这与历史和当代经济表现的数据一致。但是,作为一种稳健性检验,我们可以询问,在向现代经济转型的时期,全要素生产率(以下简称“TFP”)的趋势增长幅度是否大到足以解释我们观察到的萎缩率和萎缩频率的下降。

衡量过去的TFP增长面临的主要约束是缺乏资本存量的可信数据。可是,就英国而言,费恩斯坦(Feinstein,1988)使用存货永续盘存法估算了1760年之后的数据,确保了资本存量和投资流之间的一致性。在表14中,克拉夫茨(Crafts,1995)使用扩展的索洛增长模型,在考虑人力资本、劳动力和物质资本增长的基础上推算TFP。随着年产出增长从1760—1780年的0.6%上升到1831—1873年的峰值2.4%,TFP增长仅从0.05%提高到0.35%。因此,TFP增长仅仅解释了产出增长的1/6,剩下的5/6由快速增长的要素投入所致。

范赞登和范鲁文(van Zanden and van Leeuwen,2012)估算了荷兰1540—1800年的TFP增长,以及人力资本、劳动力和物质资本投入的增长。表15中对荷兰TFP增长率的估计,使用了克拉夫茨和哈利(Crafts and Harley,1992)在估算英国TFP时所用的权重(物质资本的权重0.4,劳动力的权重0.35,人力资本的权重0.25)。表15的估计与范赞登和范鲁文(2012)的估计略有不同,后者将土地视为第四种投入要素。TFP增长最快的时期是1540—1620年,那是荷兰的黄金时代,TFP增长率达到每年0.64%,高于荷兰在17世纪和18世纪任何时候的TFP增长率,也高于英国在18—19世纪的TFP增长率,但是低于表8中荷兰的平均增长率和萎缩率。而且,在这一阶段的TFP正增长之后,紧跟着的是1620—1665年间较大的TFP负增长,此后TFP几乎没有正增长。因此,在1540—1800年期间,TFP没有呈现增长的趋势。荷兰的例子提示我们,增长逆转既可以表现在TFP上,也可以表现在人均GDP上,要实现向现代经济增长的转型,既要求TFP正增长,也需要人均GDP正增长。

|

|

4.3人口变化

马尔萨斯理论用人口因素导致的增长期和萎缩期解释工业革命之前人均GDP的长期停滞(Malthus,1798;Clark,2007)。马尔萨斯认为,人均收入变化会反作用于出生率(预防性抑制,preventive check)、死亡率(积极抑制,positive check),另外还存在土地报酬递减(资源约束)。每当出现人口减少(死亡率上升或出生率下降)或土地利用能力提高,人均收入短期内就会增长。而每当出现死亡率下降、出生率提高或者土地利用能力下降,人均收入短期内就会降低。可是,在马尔萨斯理论中,人均GDP的任何增长都是暂时的,因为生活水平会反作用于出生率和死亡率。

如前所述,在意大利,14世纪中期黑死病之后的生活水平提高,以及随后在15世纪中期人口恢复增长后的逆转,都可以用马尔萨斯模型来解释。可是,其他国家的情形并不适用马尔萨斯模型。最显而易见的是,英国和荷兰在现代发展阶段的早期打破了使意大利陷入长期停滞的“马尔萨斯约束”(Multhusian constraints),尽管这两个国家和意大利有相似的人口趋势。16—17世纪,英国和荷兰的人口逐步恢复到黑死病之前的水平,与此同时,荷兰经历了经济增长的黄金时代,英国的生活水平也保持在高位而不是低谷。

英格兰自1541年以来就有翔实的人口统计数据,这也是里格利和斯科菲尔德(Wrigley and Schofield,1981)从一项重要研究课题中得出的结论。我们可以同时考虑这些人口统计数据和本文第2部分的人均GDP数据。图4提供了每千人的出生率和死亡率的年度数据。从图中可以非常清晰地看到18世纪英格兰打破了马尔萨斯陷阱并不是因为出生率降低和死亡率提高。事实上,1750年之后有一个人口爆炸期,出生率急剧上升而死亡率下降(Wrigley and Schofield,1981,第314—315页)。而且,19世纪70年代以后,当英格兰的出生率开始下降时,经济表现也恰好走弱。从图4可以清晰地看到,19世纪70年代以来英格兰的出生率下降,英国其他地区也是如此(Tranter,1996,第86页)。经济表现走弱也反映在附表A2英国人均GDP增长数据中,传统上,这一现象被称作维多利亚晚期综合征(Matthews et al.,1982 )。

|

| 资料来源:Wrigley 和 Schofield (1981); Mitchell (1988);英国国家统计办公室,http://www. ons. gov.uk/ons/index.html。 |

黑死病之后的西班牙是经济以非马尔萨斯方式运行的又一个例证。与意大利形成鲜明对比的是,黑死病之后的荷兰、英国和西班牙并未经历短暂的人均收入增长期。有研究(lvarezNogal and Prados de la Escosura,2013)用“再征服运动”(又称“收复失地运动”)时期的西班牙的高土地劳动比解释了这一现象。西班牙的人口下降非但没有减轻人口对稀缺土地资源的压力,而且破坏了商业网络并进一步隔离了本已稀缺的人口,减少了专业化和劳动分工。因此,黑死病之后的西班牙并没有分享到西欧国家普遍的人均收入增长。这提醒我们,斯密理论强调的协调力量可以抵消并压倒马尔萨斯理论强调的人口力量的机械式作用。用“统一增长理论”解释人口、产出和人均产出之间的变动关系非常困难,即便不考虑萎缩的影响(Galor and Weil,2000;Galor,2005*关于用“统一增长理论”解释人口、产出和人均产出之间的关系,可参见《人类之旅》(中信出版集团2022年版)。——编者注)。

5.萎缩减少的根本因素

本部分使用斯密理论来解释经济发展过程中萎缩及萎缩的消退。斯密式经济增长伴随着市场范围的扩张和劳动分工,萎缩则伴随着市场范围的缩小(Smith,1776)。这一基本思想建立在与道格拉斯·诺思的研究相关的传统之上,诺思自1961年以来的一系列论文和著作强调了制度变迁在现代经济增长中的重要作用(North,1961; Wallis,2016)。然而,与大多数其他经济史学者一样,诺思在其早期著作中仅仅强调了提高经济增长的必要性,并未考虑通过降低萎缩改善经济表现的可能性。而第一次将研究重点转向降低萎缩率的是诺思、沃利斯和温加斯特的合作研究(North、Wallis and Weingast,2009)。我们看到,暴力泛滥时期的特征往往是人均收入更大幅度的波动,例如涵盖了两次世界大战的1910—1950年(参见表4)。但是,暴力不仅发生在国家之间的正规战争时期,也可能发生在国内冲突时期,诺思、沃利斯和温加斯特认为,社会秩序就是试图限制此类暴力。

5.1制度变迁

大多数关于制度的早期研究,包括诺思在20世纪90年代的研究,都认为原则上规则平等地适用于每一个人,但是实际上并非如此。确保规则实施的可信承诺付之阙如,政府如何做出可信承诺是诺思和温加斯特(North and Weingast,1989;North, 1990)研究的一个关键问题。诺思、沃利斯和温加斯特提出了一系列不同的问题,对理解规则本质具有重要启发意义。在暴力盛行的世界里,有权势的个人和组织有创造社会秩序的动力。可是,要令人信服地做到这一点,意味着有权势的个人必须相信其他有权势的个人一定会信守不使用暴力的承诺。诺思、沃利斯和温加斯特用“自然国家”(natural state)来解释为什么这样的安排是有效的。有权势的个人承认彼此控制资源的能力,这种资源是信守不诉诸暴力的一种回报。因为一旦暴力发生,个体掌握的资源的价值将降低。他们的制度安排将创造一些条件,使有权势的组织能够从中发现,信守不使用暴力的承诺对他们是有利的,但这只是在有限的条件下。诺思、沃利斯和温加斯特称此为自然国家的逻辑。

关键的问题是,有权势的组织协商制定的规则显然不会一视同仁地对待每一个人。这些规则不得不承认权势精英的特权,通常视个人而定。区别对待不同个体的规则是租金的重要来源,而租金使精英内部的协议变得可信。只要暴力会减少精英内部协议产生的租金,精英们就有很强的激励来限制暴力并信守协议。在自然国家中出现的规则是“身份规则”:其形式和实施根据规则适用的个体的组织身份不同而不同。(*5.North、Wallis和Weingast在其著作中并未使用身份规则这个词。关于身份规则思想的发展,参见Wallis (2011),Wallis将其称为“匿名规则”。)自然国家的逻辑产生了有权势组织之间的联盟,这个联盟会限制暴力,但是支配组织和精英个体之间相互作用的规则通常是身份规则。

身份规则体系会产生两类问题:一类是对权势精英,另一类是对整个社会。由于规则的制定和实施是有利于社会精英的,这些精英就会面临一个特权悖论:精英们越有特权,就越不易受制于法院执行的规则。正如人们常说的,国王凌驾于法律之上。精英身份的不确定性加剧了特权悖论,这是第二类问题。特定精英的权力与他们的组织绑定,这里的组织往往指的是派系、党派和联盟,而不是法律认可的实体(后文将会述及),而且组织的相对权力的增强和减弱是不可预测的。有时,组织的相对权力和精英的身份会出现快速和意料之外的变化。当这样的情况发生时,身份规则的适用原则上不会发生变化,但是由于精英个体和组织的身份发生了变化,规则对特定个体的适用也会发生变化。这加大了通过可信承诺组织制度分析的难度。政府能够可信地致力于实施身份规则,但身份本身是不确定和可变的。

从自然国家向开放准入秩序(open access order)的转变取决于社会创造和执行一些非人格化规则的能力,非人格化规则是一视同仁地对待每一个人的规则。开放准入中的“开放”是指创建组织的能力,在自然国家中,这一能力是非常有限的。在可带来租金的各种限制中,身份规则及其执行是基本组成部分,而租金为创建社会秩序提供了可信的激励。从身份规则的政体转向非人格化规则的政体不仅需要改变规则的实施,而且需要改变社会运行模式,我们在此不做赘述。

对于萎缩率和萎缩频率来说,重要的是身份规则下的两个问题。首先,特权悖论意味着精英关系不可能使合约型协议得到无偏见的执行,从而变得可信。具体来说,要求更多有权势精英受规则约束的协议是不可行的。用斯密的话来说,由于精英组织在商业、经济、政治和社会网络中紧密相连,在一个社会中,通过这些网络进行协调的程度决定了专业化和劳动分工的程度。特权悖论会限制可支持的精英协议的范围,也限制了市场的范围。这会引发规模问题,因此许多新增长理论拓展斯密的洞见以适用于这一长期问题。

但是,对萎缩而言更重要的问题是精英身份的变化,展望未来,如果精英身份以及精英规则的执行随时间推移保持稳定,那么精英关系就是可信的;如果精英身份不确定或者随时间推移变得不确定,那么精英关系可能就是不可信的。回顾过去,当冲击发生,从而精英关系发生变化时,可维系的精英关系就会出问题。精英关系瓦解,劳动分工和专业化减弱,经济萎缩。冲击可能会立即影响产出,然后通过精英关系继续产生影响。(*6.Rodrik (1999)的论文“Where did all the growth go”运用1973年石油冲击作为一种识别策略,对这一现象进行了简洁而清晰的分析。)长期的斯密式力量意味着长期的结构性因素会使基于身份规则的社会在经济表现上较差;而短期的斯密式力量意味着基于身份规则的社会更容易发生萎缩,从而使长期经济表现较差。两类因素同时起作用。

我们(2016)发展了这一论点,说明了当一个经济体从身份规则体系向非人格化规则体系转变时,随着经济发展期间的制度变迁,萎缩是如何减少的。我们将此视为今天的发达经济体和新兴发展中经济体向现代经济增长转型背后的主要变化。简言之,精英可以根据他们的权力来排序,权力则由他们控制资源的能力决定。由于控制资源的能力会随时间发生变化,精英的排序也随之发生变化。精英身份的变化对非人格化规则的执行来说并不重要,但是对身份规则的执行来说至关重要。

因此,我们可以得出两个重要的结论。首先,在非人格化规则的社会中可行的社会关系,在身份规则的社会中可能不可行,仅仅是因为没有机制确保最有权势的精英可信地达成能在法院得到执行的协议。其次,在身份规则的社会中,精英排序的变化可能引发经济萎缩,但在非人格化规则的社会中则不会。在身份规则的社会中,在原有精英排序中可行的商业关系在新的精英排序中可能不再有效,而发展新关系需要时间,因为它们有赖于对可信承诺的证明。故而,长期经济发展(其间增长期未必时常伴随着萎缩期)需要从基于身份规则的社会转向基于非人格化规则的社会。

5.2直接因素和根本因素的相互作用

我们已经将制度变迁作为萎缩减少、推动经济向现代经济增长转型背后的根本因素。我们最后研究一下制度变迁如何通过直接因素的变化起作用。正如麦迪森(1988)指出的,直接因素和根本因素之间的相互作用是非常复杂的,但是在通向非人格化规则社会的制度变迁中,精英排序的变化不会干扰一系列可行的合约,从中我们可以得出一些结论。第一,在人人受到同等对待的社会,分工更加容易,在危机期间通过持有土地从而保证食物供给的重要性降低,这促使经济摆脱对农业发展的过度依赖(Solar,1995)。第二,这些因素鼓励更广泛的群体不断实验,从而提高技术进步率(Kahn,2005)。第三,正如统一增长理论(Galor,2005)指出的,更多的技术进步通过对人力资本的需求推动人口转型。第四,一视同仁地执行规则的公平法律体系将带来更和平的环境 (Pinker,2011)。

6.结论

20世纪90年代发展经济学家研究了萎缩期对当代贫穷经济体的不利影响。伊斯特利等人(Easterly et al.,1993)使用1950年后的数据,着重说明了贫穷国家与富裕国家之间的主要差异并不是源于贫穷国家在增长时期的增长慢于富裕国家,而是贫穷国家的增长年份较少,且实际上经历了许多年的大幅负增长或 “增长逆转”。从这个角度看,发展问题就变成了降低短期增长率波动而非提高短期增长率的问题。普利切特(Pritchett,2000)使用地形作类比来描述向现代经济增长转型的国家与没有发生这种转型的国家之间的差异。现代经济增长是一座“连绵不绝的小山”,到达那里是一个动态过程的最后阶段,这个动态过程需要防止增长逆转,从而既避免“高山”,也避免 “平原”和“高原”。既然18个样本国家19世纪的年度数据以及4个样本国家中世纪的年度数据都可获得,那么这一方法也能应用于研究二战前的时期。早在18世纪英国就成为第一个实现现代经济增长的国家,而它早在中世纪就开始了阻止增长逆转的过程,在黑死病带来的人口冲击之后就实现了人均收入的增长。

那么,发展中经济体又是如何成功防止并最终消除萎缩期的?本文区分了直接因素和根本因素,主要的直接因素包括结构变化、技术变化、人口变化。首先,在经济发展过程中,易受天气和气候变化影响的农业在经济中的重要性显著下降。然而,这最好被视作发展的结果而不是原因,而且这种变化对增长率和萎缩率的影响也是十分重要的,因为它们的不同影响决定了对长期经济表现的影响。第二,从长期的技术停滞到TFP的趋势性增长,可以推动经济从多年的负增长转变为缓慢的正增长,尽管在经济发展的早期阶段,TFP增长率的提高与萎缩率的下降相比显得微不足道。第三,人口增长率的下降能够减弱经济的萎缩,尽管在很多情形下,向现代经济增长转型常常伴随着人口增长率的提高,人口下降通常只会在后期发生。就根本因素而言,我们说明了随着社会从身份规则体系转向非人格化规则体系,制度变迁如何推动经济转向现代经济增长。随着经济对农业的依赖度降低并经历技术进步、人口转型以及更加和平的环境,制度变迁的作用通过直接因素的变化得以显现。

(鄂丽丽 译)

|

|

|