*Barbara Schönig,自2012年任魏玛包豪斯大学城市规划教授,自2021年12月任德国图林根州基础设施和农业部部长。原文“Paradigm Shifts in Social Housing after Welfare-State Transformation: Learning from the German Experience”发表于International Journal of Urban and Regional Research,Vol.44(2020年11月),第1023—1040页。

1.社会住房怎么了?

1945年至20世纪70年代初期,“福利国家黄金时代”(Pierson,1991,第121页)的社会住房(social housing)被视为西方福利国家住房政策中最重要的工具,也是最直接的工具。通过补贴、管理及在某些国家由公共机构建造,社会住房在城市住房市场和城市空间结构上留下了浓重的一笔。尽管现代主义城市和建筑类型中的工业化住房并不仅仅用于社会住房,也不是认定社会住房的唯一空间形式(Urban,2012;Whitehead,2012),但在建筑史上和人们的心目中,工业化住房是社会住房的主要代表(Lampugnani,2011)。工业化住房为福特式大众住房提供了物质前提和审美视觉,旨在提供“广泛面向民众的优质住房”(Swenarton et al.,2015)。

然而,自20世纪80年代初以来,西方福利国家对这种社会住房的“福特主义范式”进行了改革(Whitehead,2012;Czischke and Bortel,2018)。在早些时候的各种讨论中,来自不同国家的研究者就宣布了“社会住房的终结”。*1.参见,例如Häußermann(1988,第287页)对1988年以来不同国家社会住房大量研究的总结。事实上,他们正确地预测了社会住房的式微将深刻影响针对中低收入群体的住房供给。但这一明智的预测掩盖了社会住房并没有终结的事实。相反,社会住房体系被调整,在后福特主义福利和企业型城市制度的逻辑内运作。为全民提供优质住房的主流福特主义范式也随之瓦解。

对住房的比较研究指出了德国国家住房政策的趋势:将社会住房重新定义为服务于被住房市场边缘化的“弱势家庭和特殊群体”(Rosenfeld,2015,第27页;Whitehead,2012,第220页),表明一种新的社会住房范式可能已经出现。然而,迄今为止,人们很少关注国家住房政策在德国许多州已终结的事实,这不啻为地方政府探索差异化的社会住房供给和空间组织创造了机会(Hoekstra,2013)。因此,当地情况,尤其是当地的城市政策,如今在构建社会住房体系方面发挥着重要作用。因此,要掌握社会住房的新范式,不仅需要将社会住房纳入国家住房政策的背景中,还需要理解并解释其差异化的地方表现形式。

基于这些想法,我将在本文中阐释一种新的社会住房范式,该范式取代了德国之前的福特主义范式。我首先考察福利制度转型的国际趋势,以及住房政策和城市发展的重构,探讨国家住房政策、地方城市和规划政策的特性如何影响德国的社会住房(及其转型)。第二节,以实证分析和比较法兰克福/美因和慕尼黑这两大城市的社会住房为基础,重新阐述已然出现的德国社会住房的主导范式,并探讨了这一范式的地方差异。

我的分析基于对社会住房范式的跨学科方法,该范式整合了三个维度。住房研究者理解的“社会住房”主要是指一种政策工具,该工具用于为有需要的群体(主要按收入标准判定)提供公共资金资助的住房(Czischke and Bortel,2018)。从这一点上讲,它具有社会功能,也就是说它是政府干预住房市场和确保政府认定的特定人群能获得住房的工具。上述社会功能必然需要国家对社会住房的建设和分配进行监管,于是就有了国家监管的制度形式,以确保这一功能的发挥。最后,补贴必然影响这种住房的空间呈现,换言之,在为社会住房预留的地方建造住房。当然,社会住房的空间形式决定了用国家资金建造的住房的质量。

2.从所有人的住房到少数人的住房:西方福利国家和城市社会住房模式的转变

自19世纪中叶以来,在工业化资本主义国家,住房同时作为真实且自然受限的稀缺商品和基本需求,一直备受争议。市场提供的住房一直不稳定,尤其是对中低收入群体而言。从20世纪初期开始,不断演变的福利国家制度(一方面应对社会动荡,试图缓和社会矛盾;另一方面又不将住房作为城市土地退出市场的资本化手段)就在探寻至少能部分解决“住房问题”的策略(参见Harloe,前两章,1995)。这些福利型住房政策在1945年至20世纪70年代初的“福利国家黄金时代”(Pierson,1991,第121页)达到顶峰(也可参见Whitehead,2012)。

根据福利国家理论,福利国家提供了一种社会化的模式以应对资本主义与民主合法性之间的固有冲突,该模式对避免社会动荡及其对资本主义社会的破坏性影响来说,是必不可少的(参见Lessenich,2016)。然而,冲突格局、参与者和权力平衡因不同历史阶段和国家而异。这不仅导致了“资本主义的多样性”(Hall and Soskice,2001),反映了组织劳资关系的不同方式,而且导致了不同的“福利国家类型”,即通过各国特定的福利国家制度,用不同的模式将资本主义的矛盾社会化(参见EspingAndersen,2012;Schrder,2013)。这同样适用于住房。正如埃斯平·安德森(Esping Anderson,2012,第356页)所言:我们可以根据去商品化程度、监管体系以及国家通过干预市场和社会提供福利服务的程度,来区分福利制度。虽然社会住房被视为(西方)福利国家“摇晃的支柱”(Torgersen,1987;Matznetter and Mundt,2012),因为它只是在非常有限的程度上脱离了市场,但社会住房代表了国家强有力地直接干预市场的一种工具。不过,社会住房在国家福利住房制度中的作用和范围差异很大,表现在社会住房的比例、符合条件的人口和适用的制度形式方面(如提供社会住房的政策、工具和政策执行者)。自由福利国家,如美国、英国和澳大利亚,往往只在紧急情况下为社会边缘群体提供社会住房,从而形成所谓的“双轨”住房市场。众所周知,在这些国家的住房市场中,社会住房是住房市场中被边缘化的部分,它只提供低质量的住房,并与普通住房市场严格分离。相比之下,欧洲的“保守”和“社会民主”福利国家,如德国和法国,或1945年以后的瑞典和荷兰,发展出了一个统一的住房市场,其中很大部分是面向广泛人口的社会住房,其质量在整个市场上具有普遍竞争力(Kemeny,1995,第58页及以后各页)。但这些国家运用的目标和策略却大相径庭(Whitehead,2012),德国的案例在许多方面都与众不同。

2.1战后联邦德国的临时社会住房

联邦德国的社会住房很大程度上受到了其战后条件及其相对于民主德国的政治定位的影响。由于战争造成的破坏和难民的涌入,联邦德国在1945年之后面临着波及所有人的住房短缺:据估计,1950年住房缺口达500万~600万套(WagnerKyora,2005,第840页)。虽然联邦德国的政客普遍对国家干预房地产市场犹豫不决,但暂时宣布了“受管制的住房经济”(同上,第889页)。这使具有深远影响的国家活动合法化,包括租金管制、住房分配和规模庞大的国家住房建设基金,该基金用于弥补私人投资资金的不足(同上,第842页)。然而,其目标并不是建立一个由州或市政当局拥有的永久去商品化的住房部门。相反,德国的国家政策有意避免了民主德国的国有住房政策。因此,社会住房主要由获得了补贴贷款的私人和公共开发商修建(Droste and KnorrSiedow,2014)。作为回报,受补贴单位只能以《社会住房法》规定的租金将住房出租给符合社会住房收入标准的居民。这些政策旨在覆盖“广泛的人口”。事实上,低收入家庭通常负担不起新住房,当时他们往往居住在市中心贫民区的不达标住房中,其租金因管制而保持在较低水平。此外,超过合同规定的期限(15~30年)后,租金管制和社会住房居民的资格就会终止。自那以后,所有者就完全拥有了用国家福利住房基金建造的房屋的合法控制权,并可以按市场价格出租。因此,德国的社会住房是私人和公共所有者对国家出资的房地产资本的“社会性临时使用”(Donner,2000,第200页)。不仅存量住房而且作为住房政策工具的社会住房,一般也是临时性质的:就德国“社会市场经济”和保守的社团主义福利制度的秩序自由主义概念而言,国家干预任何市场部门仅限于市场失灵或确保社会稳定的情形。应用于社会住房,这意味着只要住房短缺带来压力,且二战后私人资本的缺乏使国家支持为大部分人提供住房成为必要,那么国家对住房市场的直接干预就是合法的(WagnerKyora,2005)。早在20世纪60年代,住房政策就转向了更多以市场为导向的(政策)工具,例如从1963年开始的个人住房补贴,并越来越关注个人住房所有权(同上)。

德国的案例非常清楚地表明,社会住房是非常特殊的历史条件和国家特定政治格局的产物;但它代表了社会住房的鼎盛时期,是住房短缺、经济增长和福特式福利国家制度的结果,而福特式福利国家制度旨在增加私人对大规模生产的商品和财富的消费,并提供确定性和社会保障(Harloe,1995,第211页及以后各页)。但是,要让大部分人口获得优质住房,也需要接受甚至更多地支持工业化的大规模住房生产。与这种住房生产方式相伴随的是现代主义建筑美学的广泛文化霸权:根据(后期)现代主义城市规划的原则组建大型住宅区,用预制件建造住房,并由大公司管理。虽然这些建筑通常被认为体现了当今社会住房的缺点,但它们最初代表了一种社会愿景(Lampugnani,2011),即分配增长和繁荣的成果,并以每个人都能负担得起的价格保障“人人住有所居”。现代主义规划和建筑类型(“公园中的塔楼”)既不是为低收入群体保留的住房类型,也不是社会住房的唯一类型(Urban,2012)。但是,无论好坏,它们都是福特主义住房政策的空间形式,曾经并且仍然被许多西方福利国家的公众和建筑历史学家广泛认同,从而代表了当时的社会住房范式(Häußermann,1988;Lampugnani,2011;Urban,2012)。

2.2后福特主义福利国家重构、企业型城市政治和社会住房转型

1945—1975年是福特式社会住房的鼎盛时期,持续时间相对较短(Harloe,1995,第10页)。从20世纪70年代起,福特主义福利国家制度遭遇危机之后,福利国家的重构对社会住房及其范式产生了重大影响。此次重构涉及的过程因国家而异,但从住房比较研究的角度看,确立了两条决定性的转型路线。其一,提供可负担住房的市场导向型战略(如租房券)发展迅猛,住房市场中的非商品化部分被边缘化(Harloe,1995;Whitehead,2012)。从20世纪70年代初开始,所有西方福利国家的存量和新建社会住房的规模都在下降。许多国家的社会住房被改造成面向有特殊需要的人群,或者作为应对住房紧急情况的一种手段(Rosenfeld,2015),这在欧盟内部是通过《欧盟竞争法》强制执行的(Czischke,2017)。总的来说,社会住房制度倾向于效仿自由福利国家的模式。其二,提供住房的责任被下放了,从国家下放到州层面,最终到地方层面(Brenner,2004;Andreotti et al.,2012,第1926页)。由于这一调整,住房政策的责任也从国家转移到了地方实体身上(Scanlon and Whitehead,2014)。

随着国家减少了对社会住房的资金和制度支持,住房商品化和住房政策的重新调整对城市空间发展产生了深远影响。上述影响恰逢城市密集发展时期,有时被称为“城市更新”或“城市再生”时期(Urban,2018),但是,城市(内城)街区、棕地和灰地遗址(港口、工业或物流基地)或现代主义社会住房的重建和升级战略大多没有融入社会住房,或仅在微不足道的程度上融入了社会住房。而关注中产阶级利益、创意、金融和服务业,以及城市土地升值,则导致了住房市场的贵族化(gentrification)。从政治经济学视角切入的研究者,将这一现象解释为企业型城市政治的结果,即各地关注对投资的竞争、增加税收收入、降低成本,以应对后福特主义福利国家重构带来的公共预算缩水(Harvey,1989;Heeg and Rosol,2007;Peck,2012)。企业化的城市发展模式无疑导致了社会住房存量的减少。尽管如此,鉴于地方在制定福利住房政策方面的自主空间加大,我们可以推断,从空间位置、组织和供给方面看,会出现不同的地方社会住房战略。因此,新出现的社会住房范式源于国家引导的社会住房转型与地方城市发展和住房政策之间复杂的相互作用。因此,它包含了广泛的地方差异。

2.3社会住房作为德国应对危机的战略

德国的社会住房(和城市政策)遵循上述一般轨迹(Whitehead,2012;Czischke and Bortel,2018)。在此过程中,民主德国的住房也被迫融入联邦德国社会市场经济的逻辑和国家统一后的动态重构中。然而,这不是一个连续的过程,在1990年,商品化和重构的变革动力被“打断”:20世纪90年代初期东欧移民的涌入和民主德国存量住房的不足导致社会住房资金投入出现了暂时增长。

在联邦德国,社会住房的转型早在20世纪70年代就开始了,当时对新建社会住房的补贴开始减少。一方面,补贴的削减是人们普遍对社会住房持更具怀疑态度的结果。另一方面,在政治语境中,补贴减少也被合理化为对社会住房部门管理不善、成本暴增和由此产生的社会住房过剩(被直言不讳地称为“社会住房堆积”)的反应(Harlander,2008,第825页)。20世纪60年代末和70年代建造的相对昂贵的社会住房已经失去了对中产阶级的吸引力。随着财富的普遍增长和住房偏好的改变,中产阶级转而选择(郊区)自有住房和升级内城的住房,而不是城市郊区的大型社会住房。然而,对于低收入群体,新的社会住房仍然过于昂贵(Harlander,2008,第834页、第838页、第848页)。

从1982年起,由总理赫尔穆特·科尔领导的保守派政府努力退出福利国家对整个住房市场的干预(Harlander,2005)。根据政府专家委员会1984年的报告,政府正式宣布住房市场已趋于供求平衡。根据德国的社会市场经济,社会住房作为国家对市场的一种干预已经失去了其合法性;国家对社会住房的补贴从1982年的14亿德国马克大幅削减到1986年的4.5亿德国马克(同上,第693页)。然而,根据社会住房市场经济(social housing market economy)的构想,周期性住房短缺导致国家层面社会住房资助的暂时增加。与此同时,由于战后存量住房暂作社会住房这一政策的终止,现存的社会住房如预期的那样大幅减少。德国的社会住房数量从1990年的287万套持续减少到2016年的124万套(Janson,2018),有补贴的新建住房数量也相应下降:到2014年,全国仅有9 874套(Spars,2017,第86页)。

德国住房经济的重构进一步加剧了去商品化住房的消失,联邦德国和民主德国采取了不同的住房经济形式:*2自1990年起,由于取消了免税政策,联邦德国的非营利住房部门直到1990年,联邦德国的非营利性住房都受到一部特定法律的监管,该法律免除了所有非营利性住房公司的公司税、财产税和营业税。尽管有这一规定,但允许受法律监管的住房公司获得少量利润,然后将利润再投资于住房。不过,他们必须以能够覆盖成本的租金价格出租存量住房。德国的非营利部门包括合作社,由联邦和州政府、市政当局和私人拥有的住房公司、公民社会参与者或教会拥有的住房机构。1983年,非营利部门拥有所有出租房屋的30%和所有社会住房的58%(Harlander,2005,第701页)。实际上已被裁撤(Kuhnert and Leps,2017),这导致了原社会住房的商品化和原非营利公司(包括许多以前由公共团体开办的公司)的大规模私有化。此外,除了剩下的以成员为基础的合作社、较小的宗教组织和其他机构外,遵循非营利逻辑的参与者也从住房政策和住房市场中消失了。

同时,在民主德国领土内发生了住房私有化和商品化,尽管该过程以差异化的方式展开。1989年,民主德国41%的住房是国有的。根据德国统一协定,国有住房被转移到市政住房公司或合作社。此外,原来得到民主德国政府补贴的地方存量住房被附加了债务,这招致了强烈的抗议(Borst,1997,第127页)。因此,民主德国住房公司从一开始就负债累累。为了加大将大量市政和合作社住房私有化的力度,从1993年起,德国政府提出债务减免,以实现至少15%的住房私有化的承诺(同上,第130页)。因此,在民主德国和联邦德国,原国有住房和非营利存量房基本上被商品化。随着可使用的社会住房及其制度形式发生变化,2001年德国颁布了《住房促进法》,修改了社会住房发挥其社会功能的法律定义。这部法律将社会住房的目标群体从广大人口转变为低收入家庭和有特殊需要的群体(老年人、孕妇、残疾人)。最后,根据后福特主义时期的施政权力下放趋势,国家社会住房政策于2006年终止;联邦政府将社会住房的职责移交给各州,最终通过《联邦制改革法案》将职责转移给了地方层面。

直到2012年,政府持续退出社会住房的过程才中断。从2008年开始,一场新的“住房危机”出现了,全球金融和房地产危机加剧了这一进程。从2012年起,政府通过改变国家住房政策(包括增加社会住房补贴)来应对这场危机。毫无疑问,这在国家层面,许多情况下也在地方层面,开启了一波新的住房政策周期(Schnig et al.,2017,第50页及以后各页)。下一节将更详细地分析20世纪70年代至2012年建立的后福特主义社会住房范式。

我在此描述的社会住房转型,并非没有住宅空间和美学的具体呈现,事实上,研究者甚至表示,作为住房政策工具的社会住房,其转型与20世纪80年代初颇受推崇的对现代主义社会住房类型的后现代文化和审美批评并行,甚至得到了支持。在许多国家,尽管不是所有地方*3.一个有趣的反例是奥地利。在这里,现代主义作为住房开发的主要原则,从未遭遇过它在许多其他西方福利国家的冷遇(Urban,2018;Zupan,2018)。,分隔的大型现代社会住房的缺点通常被用作反对社会住房的论据。然而,彼时建筑师、规划师和房地产公司自身已经开始尝试明显不同于福特主义大规模工业化住房的新社会住房形式(Urban,2018)。在德国,这些尝试于1982年的城市文献展(documenta urbana)中取得了制度性进展,这是一个实验性的住房开发项目,最初是作为卡塞尔文献展(一个为期100天的当代艺术展,在全城展出,每五年举行一次)中城市和建筑的补充部分。这里提议的社会住房结构允许个性化、自建策略和社区建设(Lepik and Strobl,2019)。1987年柏林举行的国际建筑展(IBA)通过关注城市和建筑脉络、混合使用(mixed use)和社会融合,在更大范围内有力地推动了新型社会住房的发展(GleinigerNeumann,1985)。此外,国际建筑展在内城存量住房中倡导可负担住房,也提倡公民参与。总的来说,自上而下的规划和工业化大规模住房似乎已经走到了尽头。有趣的是,福利国家仍然是资助并在城市规划政策中推行这一变革的主导力量,为周密的城市更新和内城社会住房发展战略提供补贴(Urban,2018)。

3.德国的后福利国家社会住房的形式、功能及变化

总之,我们可以认为,福利国家转型与城市政策重构伴随着对现代主义规划和住房的后现代批评。由此开始,在社会功能、制度和空间形式方面出现了一种新的后福特主义社会住房范式。在国际上,福利国家转型和城市政策的融合趋势导致了相似的社会住房重构趋势。然而,在德国,该进程的推动主要得益于社会住房市场经济的特殊性、德国统一的影响,以及相对激进地摒弃现代主义城市和建筑模式(该模式被视为“社会住房”的空间呈现)。为了更详细地确定新范式的特征,我对德国两个城市的社会住房进行了实证分析和比较,并将在下一节中介绍。我的研究旨在描述社会住房转型中的地方差异和自主空间。

3.1作为案例研究对象的城市和时期:法兰克福和慕尼黑的企业型城市,20世纪80年代至21世纪10年代初期德国社会住房范式的转变大约从20世纪80年代初期开始,随着政府于2006年正式退出社会住房,社会住房也不再具有政治意义。2012年后,新一轮国家住房政策的政治周期开启,这甚至导致了德国在2019年把国家干预社会住房政策的可能性重新纳入宪法。因此,我对社会住房的研究主要集中在1980—2012年(即新一轮住房政策开始时),考察这一时期社会住房向后福特主义新范式的转变,该范式目前可能也处在新的转型状态。这个时间框架也很合适,因为它与从福特主义福利国家制度到新自由主义企业型城市政策的转变相适应(Peck and Whiteside,2016,第22页)。它也大致与上述后现代主义建筑和规划原则的制度化相匹配。为了总结社会住房潜在新范式的特征,并确定新范式允许的地方自主空间,本文特地采用了案例研究,所选择的案例有着大不相同的社会住房理念:人口规模不同的慕尼黑和法兰克福有很多相似之处,但在特定时期采取了不同的住房政策。

慕尼黑和法兰克福都是德国的大城市,也是一个更大的都市圈的核心,其经济条件相似且住房市场紧张。自20世纪80年代初以来,两者都表现出强劲的经济增长势头,但也都存在可负担住房的周期性短缺(BBSR,2012,第14页、第76页)。80年代两个城市的人口都有所减少,但从21世纪初开始再次稳定增长。如今,均明显超过了自1945年以来的高峰(法兰克福的人口从1963年的688 730人增加到2018年的747 848人,慕尼黑的人口从1972年的1 338 924人增加到2018年的1 542 211人,LH München,2018;Stadt Frabkfurt,2000,第8页;2019,第1页;Institut für Stadtgeschichte,n.d.)。但是,两个城市的政治环境不同。从1984年到2014年,慕尼黑由社会民主党执政(从1990年起与绿党结盟)。相反,法兰克福长期由保守的多数派执政,只在1989—1997年由社会民主党和绿党联盟短暂执政,随后执政的是一个包含了所有党派的联盟,由一位非常保守的市长佩罗拉·罗特(Petra Roth)领导。尽管如此,城市研究者认为,20世纪80年代以来,这两个城市都强有力地实施了企业型城市发展战略(Breckner and Schmals,1993,第94页;Ronneberger,1995,第295页、第317—318页;Strter,2012,第362页;Schipper,2013,第761页)。

除了少数几个短暂时期外,这两个城市的房地产市场一直偏紧。由于地价和租金上涨,尤其是针对中低收入群体的住房供给一直不稳定,尽管有大量新房建设,但主要是高端住宅(BBSR,2013,第16页)。总体而言,两个城市有补贴的住房数量在统计期间均有下降(BBSR,2012,第28页、第58页)。初看起来,两个城市用来应对长期住房短缺和社会住房建设的策略大不相同。在当前的讨论中,慕尼黑的特点是市政府长期坚定地执行社会住房政策(同上,第22页、第56页)。自20世纪90年代初以来,该市一直遵循社会住房建设战略,利用规划工具和投资者的重要职责,将城市发展政策和住房政策相结合。相比之下,法兰克福新建的社会住房与城市住房政策的相关性较小,而且其社会住房存量显著减少(Heeg and Holm,2012,第217—219页)。基于这些原因,慕尼黑和法兰克福提供了比较分析的契机,因为它们代表了推动国家社会住房(政策)转型的两种截然不同的情形。

3.2研究方法:案例研究中社会住房的运行形式和功能

在本节中,我将对1980—2012年法兰克福和慕尼黑社会住房进行实证分析和比较,探讨如何应用社会解释学方法重构社会住房新范式,即研究这两个城市在这些年中如何发挥社会住房的社会功能,形成其社会住房的制度形式和建筑形式。

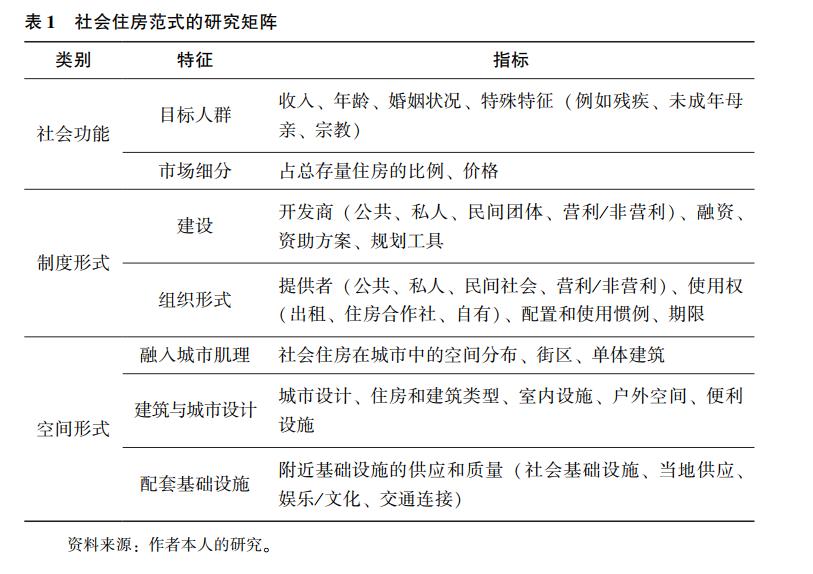

这三个维度被细分为有形特征,每个特征都被赋予了相应的指标,而这些指标被视为转型变量(如表1所示)。为了描述社会住房的社会功能,目标群体和社会住房在住房市场中的作用能提供有用信息,因为它们展示了社会住房覆盖的人口范围,以及社会住房在城市住房市场中的重要性。制度形式包括用于建设和组织社会住房的制度安排。这些制度安排提供了相关信息,即有关各州用于引导社会住房存量的手段,存量住房从市场上退出的程度,以及将建设、服务提供和管理委托给国家机构、市场力量、非营利组织甚至居民自己的程度。最后,对社会住房空间形式的分析则考察确保优质生活和居民融入城市所需的社会住房特征,以及居住在社会住房中的人可能因此遭受的侮辱。该分析还包括城市中社会住房的位置和空间分布、各种基础设施和服务的可及性、社会住房(在城市和建筑设计方面)与社区和其他建筑的融合度,以及存量住房本身的质量和周边环境的质量。

|

类别特征指标社会功能目标人群收入、年龄、婚姻状况、特殊特征(例如残疾、未成年母亲、宗教)市场细分占总存量住房的比例、价格制度形式建设开发商(公共、私人、民间团体、营利/非营利)、融资、资助方案、规划工具组织形式提供者(公共、私人、民间社会、营利/非营利)、使用权(出租、住房合作社、自有)、配置和使用惯例、期限空间形式融入城市肌理社会住房在城市中的空间分布、街区、单体建筑建筑与城市设计城市设计、住房和建筑类型、室内设施、户外空间、便利设施配套基础设施附近基础设施的供应和质量(社会基础设施、当地供应、娱乐/文化、交通连接)资料来源:作者本人的研究。

在对两个案例城市的社会住房研究中,我使用了实证社会学研究方法,其中包括对整个城市的社会住房建设政策和城市发展的研究,以及对城市社会住房建设数据的收集和量化分析。此外,我还进行了14次精心安排的专家访谈,受访者有住房协会代表、住房研究人员、高级公职人员和城市规划部门的政策执行者。我还分析了大量文献和文件。在我所研究的时期内,我根据数量、资金、城市发展标准、地点和开发商,记录了受补贴的住房项目。在确定的项目中,我选择了其中22个(慕尼黑13个,法兰克福9个)进行更详细的分析。在研究矩阵的基础上,我对这些项目进行了综合分析,包括实地考察、制图分析和文献分析。

搜集社会住房的数据很困难:由于搜集数据和/或补贴住房的方式不同,数字的含义也不同(例如,补贴承诺、建筑许可承诺或建成单元),因此,两个城市社会住房建设的定量数据仅具有部分可比性。此外,在我研究的时期内,城市收集到的数据和补贴住房的类型都发生了变化。这里提及的所有数据均指直到2000年的最低收入群体的社会住房,被称为第一资助计划(1.Frderweg),此后的数据包括面向较低收入群体的不同类型的社会住房。*4.根据新的《住房供应法》,补贴是根据群体和收入水平确定的,并根据各个州的不同政策和不同的地方住房政策,按城市进行调整。

3.3法兰克福和慕尼黑的社会住房的社会功能:相似但不同

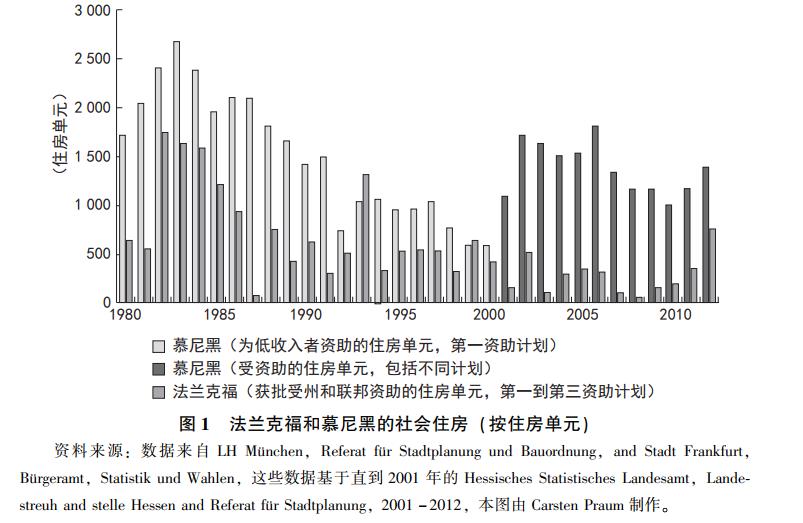

从社会住房的社会功能看,可以预见,社会住房建设作为联邦政府住房政策工具的重要性下降,这直接反映在地方战略和政策中。事实上,从20世纪80年代开始,两个城市为最低收入群体新建或批准的社会住房单元都明显减少了。但国家资金激增(用来应对它认为的暂时性市场失灵)打断了这种下降态势。20世纪80年代和90年代初,德国的许多都市圈都出现了(可负担)住房严重短缺的现象。在80年代初期,这是由内城升级改造、投机买卖以及新建社会住房租金大幅上涨造成的。到90年代,“住房问题”再次变成紧迫事项:内城住房的持续升级改造、新建和存量社会住房的显著减少,以及由民主德国各州和东欧移民引起的城市人口增加,导致社会住房严重不足(Harlander,2005,第707页)。这两种情况都导致法兰克福和慕尼黑短期内增加了新建社会住房单元的许可。但是,在图1中可以看到显著的地方差异(Schnig,2018,第235页)。总体而言,法兰克福新建社会住房单元的数量波动较大;2000年后,法兰克福新建社会住房单元的数量微乎其微,而慕尼黑则明显增加。

|

在这两个城市,社会住房单元的普遍减少对最低收入群体的影响最大。早在20世纪80年代,两个城市的住房政策主要面向中产阶级。为了维持城市的税收收入并避免所谓的“受社会剥夺的”社会住房综合体(social housing complex),联邦计划通常与当地中产阶级住房计划相结合(LH München,2012;Anlage;Evers and Harlander,1983,第150页)。数量不断减少的补贴住房也只有部分是为低收入群体保留的。*5.此外,还实施了旨在支持中等收入群体的联邦计划,为这些群体提供过渡性的社会住房(5~10年,称为第二或第三资助计划)。再加上私有化和对老旧社会住房单元的社会限制失效,导致低收入群体可获得的社会住房急剧减少:1978年,社会住房占法兰克福所有住房单元的20.6%。1993年这一数字为19.3%,而到2012年仅剩下8.9%(1993年为62 069套,2012年仅为32 454套)。在慕尼黑,这种下降趋势更加明显:1980年,社会住房占总住房单元的比例为19.7%(约112 000套),到1993年这一数字下降到14.7%(97 787套),2012年下降到5.9%(约45 000套)。不过在90年代,慕尼黑对市政住房公司的存量住房设定了与社会住房租金相同的社会租金(social rent)。如果我们将这些住房单元包括在内,那么提供给最低收入群体的住房占该市所有住房单元的11.1%,尽管这些住房单元在(国家)法律中不算社会住房。*6.数据基于以下来源计算:法兰克福:Evers and Harlander(1982,Part D,第504页),Stadt Frankfurt(1992),Stadt Frankfurt(2017,第50页);慕尼黑:Evers and Harlander(1982,Part B,第164页),LH München(1994,第26—28页;2012,第164页);总住房单元数据基于Statista(2020a;2020b)。

从社会住房的市场份额和社会住房在住房供给中的作用看,联邦层面的社会住房边缘化在慕尼黑和法兰克福的地方层面更加突显。这种边缘化与城市发展政策相吻合,这些政策早在20世纪80年代就很少关注最低收入群体的住房问题,并将“关于经济约束的经济争论”(Evers and Harlander,1983,第148页)作为社会政策的前提。在这些进程中,社会住房已成为住房市场的一个特殊部分,只有在应对个人住房危机的情况下,才能合法地将社会住房作为政策工具。然而,获批的新社会住房与低收入者住房的市场份额不同表明,地方战略仍然存在差异。

3.4社会住房的制度形式:当地的自主空间

在重新定义社会住房功能的同时,制度形式,即社会住房的建造和组织方式发生了变化。慕尼黑和法兰克福有各自不同的做法。甚至在20世纪80年代,这两个城市已对预料中的国家社会住房建设的转变做出反应,确定了自己的住房政策理念、设计了相应的政策工具和补贴社会住房的市政方案(Evers and Harlander,1983,第129页)。鉴于市政预算紧张,这两个城市都寻求合法的规划战略,以帮助它们应对投入社会住房的国家资金长期内将会减少的问题。

慕尼黑关注住房政策方案、强有力的市政住房公司,以及对土地和规划过程的法律监管,即《联邦建筑法规》所谓的“对社会来说公正的土地利用”。*7.参见《联邦建筑法规》(Baugesetzbuch),第1节第5段。从1989年起,该市对社会基础设施建设征收规划增值税,并从90年代中期开始,将住房分区计划的批准与受补贴住房的整合联系在一起。这些措施主要针对私人投资者,而非提供社会住房的市政公司。根据从该市检索到的数据,1990年之后,随着非营利组织的税收豁免被取消,市政公司的新建社会住房单元所占的份额从80年代的22%增加到1990—2000年的43%,并在2001—2012年增加到49%。此外,城市和市政住房协会同意将以前的社会住房单元永久分配给最初获得补贴的最低收入群体,并保留社会租金管制,以使这些(住房)单元可负担(LH München,2012,第165页及以后各页)。此外,正如一位规划官员在接受采访时所说,慕尼黑建立了住房治理圆桌会议(制度),将私营住房公司纳入总体住房政策。为确保信息的连续性、政策的可调节性以及对政策措施的持续评估,该市承诺定期制定住房规划。到目前为止,每五年制定一次。

从1990年以来社会住房存量发展的差异可以推断,法兰克福没有制定类似的制度安排。在20世纪80年代,法兰克福专注于针对不同目标群体的小规模项目,通常由当地(市政)预算提供资金。在90年代,法兰克福讨论了类似策略,例如规划增值税和一定比例的社会住房建设(Buchholz and Hausmann,1998,第22页)。然而,鉴于市政预算赤字和企业型城市发展战略的话语霸权,这些举措并未得到实施(Ronneberger,1995,第298页及以后各页;Bartholomi,1998;Buchholz and Hausmann,1998)。弥补社会住房减少的非正式或正式措施非常有限:从1999年开始,社会住房的法定地位终止后,“法兰克福版合同”强制执行社会住房使用管制(occupancy controls,Stadt Frankfurt,2005,第10页)。但市政住房协会有意专注于高品质住房,并升级其存量住房,以资助存量住房重建并结束对社会住房的污名化。法兰克福大量小型住房合作社和民间团体成员参与了有补贴的住房项目。然而,有补贴的住房仅有一部分是针对最低收入群体的(Stadt Frankfurt,2012,第82—83页)。因此,法兰克福市政住房协会废止法定非营利住房部门和重新定位公司政策带来的效果(Schipper,2018,第90—91页)似乎与慕尼黑相关政策的效果大不相同。

显然,这两个城市社会住房的制度安排都发生了变化。但两个城市通过合法的规划工具和有意引导市政住房公司的社会住房供给来干预当地住房市场的尝试各不相同。这也许能从特定的地方政策和执行者的角度进行多方面的因果解释,但也由1990年左右住房政策发生变化时的城市发展、住房供给和住房市场的状况所致,当时的住房政策取消了非营利性住房公司的税收豁免。虽然本文无法细究,但慕尼黑无疑受益于(由社会民主党主导的)长期稳定的城市联合政府,后者对制定当地住房政策有着浓厚的兴趣,慕尼黑得到强有力的规划管理部门的支持和有影响力的规划负责人的指导(Christiane Thalgott,任职时间为1992—2007年,然后是Elisabeth Merk,截至本文撰写时仍在职)。社会民主党市长(Georg Kronawitter,任职时间为1984—1992年;Christian Ude,任职时间为1992—2012年)以及规划部门负责人的任职时间超过10年,极大地影响了1990年转型以来当地的住房政策。正如一位受访者所说,受慕尼黑当地传统政治和经济思维的影响,其社会住房政策在各个党派间均“照顾当地劳动者”。在住房政策领域,地方住房公司自然被认为是市政住房政策的一部分,尽管根据国家法律有必要修改这一政策。与德国的其他州相比,巴伐利亚州的保守政府多年来一直支持社会住房(由社会民主党执掌的首府慕尼黑也是如此)。

法兰克福在20世纪90年代初期具有类似的政治状况:地方政府由社会民主党主导,并得到绿党支持。与慕尼黑一样,规划管理部门及其负责人(Martin Wentz,任职时间为1989—2001年)支持使用规划工具建造新的社会住房。但对社会住房政策的普遍支持条件不足:从90年代中期开始,该市面临严重的财政压力,并开始强化企业型战略。从1995年开始,一个相当矛盾的“所有党派联合政府”统治着这座城市。从1995年到2012年,强势的保守派市长佩特拉·罗特制订了城市发展计划。此外,尽管黑森州在2003年之前一直由社会民主党主政,但并未像巴伐利亚州政府那样支持社会住房。据一位受访者称,从20世纪90年代起,法兰克福以身作则继续扩大其作为办公楼(而非住宅建设)之城的领先地位。在此过程中,该市聚焦于提高内城土地的价值。总的来说,在这种政策环境中产生的主要城市发展政策侧重于投资、写字楼开发和内城更新。该市保守派市长实施了几个大型城市项目。但还有一个方面非常重要并产生了长期影响:法兰克福市政住房公司的重组与慕尼黑的截然不同。虽然法兰克福市政当局继续持有市政住房公司的大部分股份,但政策倾向已转移到重新开发现有住房和通过投资于可盈利的住房使住房组合多样化,从而产生收入,尤其是为城市本身带来收入。

法兰克福的企业型城市战略对住房产生了直接和长期的影响:它造成了制度路径依赖,即使有大规模的社会运动和当前的改革也难以扭转(Schipper,2018,第89页)。相比之下,尽管自20世纪80年代以来慕尼黑一直采取以增长为导向的住房和城市发展政策(Evers and Harlander,1983;Breckner and Schmals,1993),但它在新的国家政策框架内,通过制度变革保留了社会住房制度,并开发出新的政策工具,用以提供长期稳定的市政住房和土地政策。今天,慕尼黑不仅有能力应对土地和租金价格变动,而且还建立在城市住房市场监管以及被私人和公共投资者共同接受的城市权衡之上。就提供和建造社会住房而言,市政住房公司是其中最重要的参与者。行政规划部门利用《规划法》、非正式战略和城市发展来保障这一点,并且无论何时设立区划权,私人投资者至少都会为此做出部分贡献。

3.5社会住房的空间形态:城市化、多元化、隐形化

虽然两个城市在制度形式方面有显著差异,而且这些差异也在社会住房的社会功能方面发挥作用,但它们(社会住房)的空间形式却非常相似。与德国的总体趋势并行,从20世纪80年代开始,这两个城市社会住房的重大空间重构加快。然而,这种转变并没有产生特定的城市社会住房或建筑形式。相反,与空间形式相关的原则明确区分了这一时期的社会住房与以前时期的社会住房、内城新房建设项目和现有住宅区,以及新社区和郊区,并且适用于这两个城市。

由于城市边界内土地缺乏和资金减少,20世纪80年代的住房建设形式主要是在旧房中小规模新建新房,或建设大型住宅区。从90年代起,随着军事变革、物流和基础设施在城市内部或边缘遗留下大片棕地,大规模住房开发重获动力,并符合不同的城市类型及不同的城市和建筑风格。根据“情境式城市设计”(contextual urban design)的总体思路,我们可以找到后现代主义城区和现代主义城市结构,前者通常与周边地区相匹配,由街区、广场和小规模街道构成,后者由成排、较小的塔楼或板楼组成。大多数社区都试图创造高品质的公共空间、城市密度(Wentz,1998;Stracke,2011,第180页),以及用途和居住群体的多元化(Mohr and Hunscher,1995;Düwel,2001;LH München,2012)。目标是避免单一功能和社会同质化的社区,而这种社区被视为福特主义社会住房存在的问题。

这种住房开发的一个先决条件是结合广泛的住房选择和类型,以吸引各种收入人群和社会群体(即家庭、单亲家庭、没有孩子的夫妇、老年人和残疾人)。为确保多样性,不同的机构开发商广泛参与了大型社区的开发,并提供了不同形式的(住房)保有权。

虽然这大体具有概念上的说服力,但也立刻导致了社会住房的减少。最终,在我所研究的30年中,两个城市的新开发项目中合意的社会住房比例逐渐减少。在20世纪80年代,这两个城市60%~80%的社会住房被认为是有社会存活力的。有趣的是,这两个城市还通过在现有高价街区实施100%补贴的开发项目,尝试推行社会融合策略。然而,自90年代起,新开发项目中社会住房的比重逐渐下降,目前仅占面向各类群体的资助住房的30%。如前所述,在慕尼黑,早在90年代通过“对社会来说公正的土地利用”达到了这一比例。在法兰克福,这一时期并没有实施类似的法规,但是鉴于最近的住房危机,在2014年实施了类似的法规(Schipper,2018)。

尽管目标是创建社会融合的社区,但街区内的社会住房往往集中在一起,与按市场定价的、中产阶级负担得起的住房分开。社会住房往往位于最没有吸引力、建筑最密集的地区或街区边缘,这些地方的污染物排放量(例如汽车尾气排放)较高,因此土地价格较低。总体而言,很少有项目将自由融资的公寓和受补贴的公寓(因此,存在各种收入群体)结合在同一个社区中。尽管这种结合在技术上是可行的,但需要住房公司投入大量的行政管理工作(Stadt Frankfurt,2012,第76页)。然而,尽管在配套和建材方面存在差异,但仍然很难从外部识别出社会住房,因为它被有意设计成与周围社区相匹配,从而避免对居民的污名化和相邻的商品房的价值损失。自20世纪80年代以来的大多数项目都包括优质的开放和绿色空间,通过利用各种屏障或布局,这些空间被明确指定为私人、准私人、公共或共享空间。

尽管社会住房项目在设计质量和位置、基础设施的提供和可及性方面存在明显差异,例如当地供应、社会机构和公共交通,但城市规划力求避免20世纪70年代建造的社会住房面临的边缘化、设备简陋、衔接不周等问题。这些方面也是公共和私人开发商出售非补贴公寓的先决条件。社会机构和当地供应(即日用品零售)时常被整合到公有住房公司的建筑物中。

总之,关于社会住房的空间形式,可以提出两个要点。第一,无法确定当地的社会住房类型。各个社会住房项目根据当地的城市设计和建筑而有所不同。总体而言,理念、多元化的绿色和公共空间、基础设施以及建筑和城市设计质量受到高度重视。

第二,对两个城市的比较分析表明,在本文研究的时期中,两个城市有相似的社会住房建设的指导原则,该原则可概括为“城市化、多元化、隐形化”。按照主流的后现代主义城市设计和建筑指导原则,住房开发重在创造城市空间,考虑城市密度、公共和开放空间、混合使用、收入和社会群体的多样性,社会住房的比例逐渐减少,并在建筑外观和数量方面变得不引人注意。

4.结论:社会住房范式转变成为少数幸运者提供的社会住房

案例研究表明,德国社会住房的转型在其社会功能、制度和空间形式方面产生了新范式。为了区别于“为所有人提供住房”的前福特主义范式,这种新范式可被定义为“为少数幸运者提供住房”。社会住房已转变为住房市场中的一个特殊部分,仅在个人住房危机或普遍住房短缺的情况下启用。这种新范式演变自三个转型过程的复杂相互作用:国家层面社会住房政策的转变、地方层面企业型城市发展政策的实施,以及规划和城市设计指导原则的转变。

正如我在本文中揭示的,德国的案例反映了社会住房边缘化的趋势,就社会住房的社会功能而言,这种趋势已出现在所有西方福利国家。然而,德国案例的显著之处在于历史连续性,它构成了社会住房作为住房市场一个特殊部分的逻辑基础。自1945年以来,秩序自由主义理念主导联邦德国的社会市场经济,国家对严重市场失灵的干预不断减少。因此,从一开始,社会住房就被法定为一种过渡性的住房政策,并据此建造了暂时作为社会住房而退出市场的公寓。随着战后住房危机的解决,20世纪60年代的住房政策就开始减少“全民社会住房”,并逐渐将社会住房转变为日益市场化的住房和福利制度中的一个特殊部分(参见Schnig et al.,2017)。然而,在过去30年中,这一转变的动力及其对住房供应的影响显著增大,因为当地的企业型城市政治、(文化上)对德国社会住房普遍采用的现代主义建筑形式的摒弃,都强化了范式转变的动力和影响。

然而,尽管社会住房在德国住房市场中越来越边缘化,并且仅限于特定群体,但其边缘化并没有导致双轨住房市场(即社会住房在质量和位置方面与商品房存在显著差异)。相反,在法兰克福和慕尼黑的案例研究中,我们可以看到,社会住房项目是根据情境主义原则设计的,提供了优质的城市设计和建筑、基础设施、空间整合。事实上,空间质量、隐形以及数量上的边缘化,即“城市化、多元化、隐形化”,似乎与新自由主义城市发展的住房政策逻辑和社会市场经济的住房政策逻辑十分匹配。与商品房几乎没有区别的社会住房一旦失去其作为社会住房的临时地位,就很容易市场化。由于社会住房的市场规模较小且各个项目在美观上的融合,所以不会破坏周边城市空间和房地产的(长期)销售。因此,在我研究的两个城市的社会住房项目中,情境主义在城市设计、建筑设计中的主导地位,以及社会住房与商品房的相似之处既是主流的后现代主义审美偏好,即“城市化、多元化、隐形化”这一社会住房的空间指导原则的产物,也是“少数幸运者的社会住房”这一新社会功能及其政策实施工具的一种表达。

然而,虽然这两个城市的情境主义主导了社会住房的空间形式,但其制度形式及社会功能也受到当地参与者、城市政策和城市状况的显著影响。事实上,作为国家住房政策分权化的结果,社会住房在制度形式和社会功能方面的地方差异植根于主导范式中,可以说是主导范式的本质特征之一。从慕尼黑的案例中可以看到,这种地方化的自主空间可以扩大社会住房的社会功能范围,并可以使用更广泛的规划和法律手段来促进社会住房的发展。更一般地说,它还为地方层面执行社会住房政策的社会斗争打开了大门,也打开了通过地方规划和监管干预住房市场的大门。目前,许多德国城市正在利用这个机会通过各种社会运动在地方层面倡导和实践各种后新自由主义做法(参见Vogelpohl and Buchholz,2017;Schipper,2018;Vollmer and Kadi,2018)。值得进一步研究的有趣议题可能是,新社会住房范式的功能界定、形式和地方差异在多大程度上体现了新的国际社会住房范式的总体方向,或者它是否应该被视作德国住房制度的另一个独特性。■(国务院发展研究中心陈航王瑞民译)

参考文献

Andreotti, A. , E. Mingione and E. Polizzi ( 2012 ) . Local welfare systems: a challenge for social cohesion. Urban Studies 49. 9, 1925 - 40.

Bartholomäi, R. C. (1998). Die Sicht einer Wohnungsbaugesellschaft [A housing company's perspective].

In M. Wentz (ed. ), Neuer Wohnungsbau: Frankfurter Projekte [New Housing Projects in Frankfurt], Campus Verlag, Frankfurt.

BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt-und Raumforschung) (2012) . Kommunale Strategien für die Ver-sorgung einkommensschwächerer und sozial benachteiligter Haushalte [Local strategies of low-income housing provision] . BBSR, Bonn.

BBSR (Bundesinstitut für Bau-, Stadt-und Raumforschung ) ( 2013 ) . Aktuelle Mietenentwicklung undortsübliche Vergleichsmiete: liegen die erzielbaren Mietpreise mittlerweile deutlich über dem örtlichen Bestandsmietenniveau? [Current development of rental rates and local reference rents: are achievable rental prices now significantly above the existing local rental price level?] . Background Paper, BBSR, Bonn.

Borst, R. (1997). Verfahren und Wirkungen der Privatisierung von Mietwohnungen in den neuen Bundesländern seit 1990 [Practices and effects of rental apartment privatization in Eastern Germany since 1990] . In U. Schäfer (ed. ), Städtische Strukturen im Wandel [Urban configurations in transition], Leske and Budrich, Opladen.

Breckner, I. and K. M. Schmals ( 1993 ) . München: zwischen Isarbrücke und Luxuswohnung. Wohnungspolitik in der 2 / 3 Gesellschaft [ Munich: between Isarbrücke and luxury apartment. Housing policy in the 2 / 3 society] . In H. Heinelt and M. Mayer (eds. ), Politik in europäischen Städten: Fallstudien zur Bedeutung lokaler

Politik [Politics in European cities: understanding the role of local politics through case studies], Birkhäuser, Basel.

Brenner, N. (2004). Urban governance and the production of new state spaces in Western Europe, 1960 -

2000. Review of International Political Economy 11. 3, 447 - 88.

Buchholz, P. and D. Hausmann (1998) . Nachhaltigkeit im Wohnungsbau [ Sustainability of housing projects] . In M. Wentz (ed. ), Neuer Wohnungsbau: Frankfurter Projekte [ New housing projects in Frankfurt],Campus Verlag, Frankfurt.

Czischke, D. (2017 ) . Social housing and the European competition law. In B. Schönig, J. Kadi and S.Schipper (eds. ), Wohnraum für alle?! [Housing for all?!], Transcript, Bielefeld.

Czischke, D. and G. Bortel (2018 ) . An exploration of concepts and policies on ‘ ffordable housing’ in England, Italy, Poland, and the Netherlands. Journal of Housing and the Built Environment. https: / / doi. org /

10. 1007 / s10901-018-9598-1.Donner, C. (2000). Wohnungspolitiken in der Europäischen Union: Theorie und Praxis [Housing policies in the European Union: theory and practice] . Selbstverlag, Wien.

Droste, C. and T. Knorr-Siedow (2014). Social housing in Germany. In K. Scanlon, C. Whitehead and M.F. Arrigoitia (eds. ), Social housing in Europe, Wiley, Oxford.

Düwel, J. and N. Gutschow (2001). Städtebau in Deutschland im 20. Jahrhundert: Ideen-projekte-Akteure

[Urban design in Germany in the 20th century: ideas-projects-protagonists] . Teubner Verlag, Stuttgart.

Esping-Andersen, G. (2012). The three worlds of welfare capitalism. Polity, Cambridge.

Evers, A. and T. Harlander (1982). Politischer Kontext kommunaler Politik und Planung: eine vergleichende Untersuchung der Bedingungen für Stadterneuerung und Stadterhaltung an deutschen Fallstudien (A-D) [Political context of municipal politics and planning: a comparative study of urban renewal and urban preservation in German case studies (A-D)] . Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Aachen.

Evers, A. and T. Harlander ( 1983 ) . Kommunale Wohnungspolitiken zwischen Wachstumszwängen undWohnungsnöten-diskutiert am Beispiel dreier Groβstädte [ Municipal housing policies between growth imperative and housing shortage-three case studies] . In A. Evers and H-G. Lange ( eds. ), Kommunale Wohnungspolitik

[Municipal housing policy], Birkhäuser, Basel.

Gleiniger-Neumann, A. (1985). Mehrfamilienwohnhäuser im sozialen Wohnungsbau [ Multi-family residential buildings in social housing] . In Deutsches Architekturmuseum Frankfurt am Main ( ed. ), Bauen heute

[Building today], Klett-Cotta, Stuttgart.

Hall, P. A. and D. Soskice (2001). Varieties of capitalism: the institutional foundations of comparative ad-vantage. Oxford University Press, Oxford.

Harlander, T. (2005). Wohnungspolitik [Housing policy] . In M. G. Schmidt (ed. ), Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945, Band 7, 1982 - 1989: Bundesrepublik Deutschland-neue Herausforderungen,

wachsende Unsicherheiten [History of welfare policy in Germany since 1945, Volume 7, 1982 - 1989: German Federal Republic-new challenges, growing uncertainties], Nomos-Verlag, Baden-Baden.

Harlander, T. (2008). Wohnungspolitik [ Housing policy] . In M. H. Geyer and H. G. Hockerts ( eds. ),

Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945, Band 6, 1974 - 1982: Bundesrepublik Deutschland-neue Herausforderungen, wachsende Unsicherheiten [History of welfare policy in Germany since 1945, Volume 6, 1974 - 1982: German Federal Republic-new challenges, growing uncertainties], Nomos-Verlag, Baden-Baden.

Harloe, M. (1995). The people’s home? Social rented housing in Europe and America. Blackwell, Oxford.

Harvey, D. (1989). From managerialism to entrepreneurialism: the transformation in urban governance in late capitalism. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 71. 1, 3 - 17.

Hǎuβermann, H. (1988). Ausblick auf die Zweidrittel-Gesellschaft [ A view on the two-thirds society] .

In W. Prigge and W. Kaib (eds. ), Sozialer Wohnungsbau im internationalen Vergleich [Social housing in international comparison] . Vervuert, Frankfurt / Main.

Heeg, S. and A. Holm (2012). Immobilienmärkte und soziale Polarisierung in der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main [Housing markets and social polarization in the metropolitan region Frankfurt Rhein-Main] . In J.

Monstadt, T. Robischon, B. Schönig and K. Zimmermann (eds. ), Die diskutierte Region: Probleme und Planungsansätze

der Metropolregion Rhein-Main [A region discussed: problems and approaches to planning in the metropolitan region Frankfurt Rhein-Main], Campus Verlag, Frankfurt.

Heeg, S. and M. Rosol (2007) . Neoliberale Stadtpolitik im globalen Kontext: ein Überblick. [ Neoliberalurban policy in global context: an overview] . Prokla 149, 491 - 509.

Hoekstra, J. (2013). Housing and welfare state: changing perspectives and a research agenda. Paper presented to the ENHR (European Network for Housing Research) Conference, Tarragona, Spain, 20 - 22 June.

Institut für Stadtgeschichte ( nd) Stadtchronik der Stadt Frankfurt [ Timeline of the city of Frankfurt]

[ WWW document ] . URL https: / / www. stadtgeschichte-ffm. de / de / info-und-service / frankfurter-geschichte /stadtchronik / 1963 (accessed 3 April 2020).

Janson, M. (2018). Immer weniger Sozialwohnungen in Deutschland [Decreasing numbers of social housingunits in Germany] [ WWW document] . URL https: / / de. statista. com / infografik / 12473 / immer-weniger-sozialwohnungen-in-deutschland / (accessed 9 November 2018).

Kemeny, J. (1995). From public housing to the social market: rental policy strategies in comparative perspective. Routledge, London.

Kuhnert, J. and O. Leps (2017 ) . Entwicklung der Wohnungsgemeinnützigkeit bis 1989 [ Development of nonprofit housing until 1989] . In J. Kuhnert and O. Leps ( eds. ), Neue Wohnungsgemeinnützigkeit: Wege zulangfristig preiswertem und zukunftsgerechtem Wohnraum [ New nonprofit housing: pathways to long-term affordable and future-oriented housing], Springer, Wiesbaden.

Lampugnani, V. M. (2011). Die Stadt im 20. Jahrhundert [ The city in the 20th century] . Verlag Klaus Wagenbach, Berlin.

Lepik, A. and H. Strobl (2019) . Die Neue Heimat (1950 - 1982 ): eine sozialdemokratische Utopie undihre Bauten [Neue Heimat (1950 - 1982): a social democratic utopia and its buildings] . Edition DETAIL, Architekturmuseum, Technische Universität München, Munich.

Lessenich, S. (2016). Kritische Theorien des Wohlfahrtsstaats [Critical theories of the welfare state] . In U.

Bittlingmayer, A. Demirovic and T. Freytag ( eds. ), Handbuch kritische Theorie [ Handbook of critical theory],Springer, Wiesbaden.

LH München ( Landeshauptstadt München) ( 1994 ) . Wohnen in München II [ Living in Munich II].

Munich.

LH München (Landeshauptstadt München) (2012). Wohnen in München V: Wohnungsbauoffensive 2012 - 2016 [Living in Munich V: housing programme 2012 - 2016] . Munich.

LH München (Landeshauptstadt München) (2018). Die Bevölkerung seit 1900 [Population since 1900],

Statistisches Amt München [WWW document] . URL https: / / www. muenchen. de / rathaus / dam / jcr: c45700b2-e2c3-4d66-99fa-55e4c77ab3ee / jt190101. pdf (accessed 3 April 2020) .

Matznetter, W. and A. Mundt (2012). Housing and welfare regimes. In D. Clapham, W. Clark and K. Gibb(eds. ), The SAGE handbook of housing studies, SAGE, London.

Mohr, C. and M. Hunscher (1995). Wohnen in Frankfurt am Main: Wohnformen, Quartiere und Städtebau

im Wandel der Zeit [Living in Frankfurt / Main: Forms of housing, districts and urban design over time]. Campus Verlag, Frankfurt.

Peck, J. (2012). Austerity urbanism: American cities under extreme economy. City 16. 6, 626 - 55.

Peck, J. and H. Whiteside (2016) . Financializing the entrepreneurial city. In B. Schönig and S. Schipper

(eds. ), Urban austerity: impacts of the global financial crisis on cities in Europe, Theater der Zeit, Berlin.

Pierson, C. (1991). Beyond the welfare state? The new political economy of welfare. Penn State University

Press, University Park, PA.

Ronneberger, K. (1995). Ausser Atem-Frankfurt nach der Postmoderne [ Out of breath-Frankfurt after the postmodern era] . In H. Hitz, R. Keil, U. Lehrer, K. Ronneberger, C. Schmid and R. Wolff ( eds. ), Capitales fatales: Urbanisierung und Politik in den Finanzmetropolen Frankfurt und Zürich [ Doomed capitals: urbanization and politics in the financial metropolises of Frankfurt and Zurich], Rotpunkt, Zurich.

Rosenfeld, O. (2015 ) . Social housing in the UNECE: models, trends and challenges. UNECE Housing Study. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Geneve.

Scanlon, K. and C. Whitehead ( 2014 ) . Conclusion. In K. Scanlon, C. Whitehead and M. F. Arrigoitia

(eds. ), Social housing in Europe, Wiley, Oxford.

Schipper, S. (2013). Genealogie und Gegenwart der ‘unternehmerischen Stadt’: neoliberales Regieren in Frankfurt am Main 1960 - 2010 [Genealogy and the present of the ‘entrepreneurial city’: neoliberal governance

in Frankfurt / Main 1960 - 2010] . Westfälisches Dampfboot, Münster.

Schipper, S. (2018). Wohnraum dem Markt entziehen? Wohnungspolitik und städtische soziale Bewegungen in Frankfurt und Tel Aviv [Withdrawing housing from the market? Housing policy and urban social movements in Frankfurt and Tel Aviv] . Springer, Wiesbaden.

Schönig, B. ( 2018 ) . Ausnahmesegment: Form und Funktion sozialen Wohnungsbaus im transformierten Wohlfahrtsstaat [Exceptional segment: form and function of social housing in the transformed welfare state].

Prokla 191, 227 - 46.

Schönig, B. , D. Rink, D. Gardemin and A. Holm (2017). Paradigmenwechsel in der kommunalen Wohnungspolitik? Variationen kommunalisierter Wohnungspolitik im transformierten Wohlfahrtsstaat [Paradigm shift in municipal housing policy? Variations of municipalized housing policy in the transformed welfare state] . In M.

Barbehön and S. Münch (eds. ), Variationen des Städtischen-Variationen lokaler Politik [History of welfare policy in Germany since 1945, Volume 3, 1949 - 1957], Springer, Wiesbaden.

Schröder, M. (2013). Integrating varieties of capitalism and welfare state research: a unified typology of capitalisms. Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York, NY.

Spars, G. (2017). Bodenpreise und Immobilienmärkte als Verstärker sozial-räumlicher Polarisierung [Landprices and real-estate markets as reinforcers of sociospatial polarization ] . In Heinrich-Böll-Stiftung ( ed. ),

Geteilte Räume: Strategien für mehr sozialen und räumlichen Zusammenhalt [Divided spaces: strategies for social and spatial cohesion], Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin.

Stadt Frankfurt (1992). Leitplan Wohnen [Housing masterplan] . Frankfurt / Main.

Stadt Frankfurt (2000). Statistisches Jahrbuch [ Annual statistical report] . Bürgeramt, Statistik, Wahlen, Frankfurt / Main.

Stadt Frankfurt (2005). Wohnungspolitische Leitlinien der Stadt Frankfurt [ Guidelines on housing policy for the city of Frankfurt] . Frankfurt / Main.

Stadt Frankfurt ( 2012 ) . Geförderter Wohnungsbau in Frankfurt am Main. Baustein 2 - 12 [ Subsidized housing in Frankfurt / Main. Module 2 - 12] . Frankfurt / Main.

Stadt Frankfurt (2017). Wohnungsmarktbericht 2016 [Housing market report 2016] . Frankfurt / Main. Stadt Frankfurt (2019). Statistik aktuell [Latest statistics] [WWW document] . URL https: / / frankfurt. de / - / media / fd15f7c61d534903b43e7396911d5cdc. ashx (accessed 3 April 2020).

Statista (2020a). Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden in München in den Jahren von 1980 bis 2018 (in 1. 000) [Number of housing units in residential buildings in Munich 1980 to 2018 (in 1,000s)] [ WWW document ] . URL https: / / de. statista. com / statistik / daten / studie / 260445 / umfrage / wohnungsbestand-in-muen chen / (accessed 3 April 2020).

Statista (2020b) Anzahl der Wohnungen in Frankfurt am Main in den Jahren von 1987 bis 2017 ( in 1. 000) [ Number of housing units in residential buildings in Frankfurt / Main 1987 to 2018 ( in 1, 000s)]

[ WWW document] . URL https: / / de. statista. com / statistik / daten / studie / 262402 / umfrage / wohnungsbestandin-frankfurt-am-main / (accessed 3 April 2020).

Stracke, F. (2011 ) . Wohnort München: Stadtentwicklung im 20. Jahrhundert [ Munich as place of residence: urban development in the 20th century] . Schiermeier, Munich.

Sträter, M. (2012). Reurbanisierung in der Stadtregion München? [ Reurbanization in the urban region of Munich?] In G. Herfert and K. Brake (eds. ), Reurbanisierung [Reurbanization], Springer VS, Wiesbaden.

Swenarton, M. , T. Avermaete and D. van den Heuvel (eds. ) (2015) Architecture and the welfare state. Routledge, London.

Torgersen, U. (1987). Housing: the wobbly pillar under the welfare state. Scandinavian Housing and Planning Research 4. S1, 116 - 26.

Urban, F. (2012). Tower and slab: histories of global mass housing. Routledge, London and New York, NY.

Urban, F. (2018). The new tenement: residences in the inner city since 1970. Routledge, London and New York, NY.

Vogelpohl, A. and T. Buchholz (2017). Breaking with neoliberalization by restricting the housing market: novel urban policies and the case of Hamburg. International Journal of Urban and Regional Research 41. 2, 266 - 81.

Vollmer, L. and J. Kadi (2018) . Wohnungspolitik in der Krise des Neoliberalismus in Berlin und Wien:

Postneoliberaler Paradigmenwechsel oder punktuelle staatliche Beruhigungspolitik? [ Housing policy in the crisis of neoliberalism in Berlin and Vienna: postneoliberal change of paradigm or selective pacification policy?]. Prokla 191, 48. 2, 247 - 64.

Wagner-Kyora, G. (2005). Wohnungspolitik [Housing policy] . In G. Schulz (ed. ), Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945, Band 3, 1949 - 1957 [History of welfare policy in Germany since 1945, Volume 3, 1949 - 1957], Nomos-Verlag, Baden-Baden.

Wentz, M. (1998). Wohnungsbau und Stadtentwicklung [Housing construction and urban development]. In M. Wentz ( ed. ), Neuer Wohnungsbau: Frankfurter Projekte [ New housing projects in Frankfurt], CampusVerlag, Frankfurt / Main.

Whitehead, C. (2012). Developments in the role of social housing in Europe. In C. Jones, M. White and N. Dunse ( eds. ) , Challenges of the housing economy: an international perspective, Wiley-Blackwell, Chichester.

Zupan, D. (2018). Leitbildwechsel: Dynamiken und Charakteristika städtebaulicher Innovationsprozesse [Model shifts: dynamics and characteristics of innovation processes in urban planning] . Rohn, Lemgo.