*Laura G Pedraza Fari a,美国西北大学普利茨克法学院法学助理教授。原文“The Social Origins of Innovation Failures”发表于SMU Law Review,vol 70,Issue 2(2017),第377—446页。

**以下各位的评论和谈话令笔者受益匪浅,他们是:Stephanie Bair、Christopher Buccafusco、Michael Burstein、Sarah Burstein、Anthony Casey、Brian Casey、Peter DiCola、Erin Delaney、Shari Seidman Diamond、Roger Ford、Michael Frakes、Brett Frischmann、Paul Heald、Erik Hovenkamp、Daniel Kelly、Dmitry Karshtedt、Joshua Kleinfeld、Michael Madison、Gregory Mandel、Mark McKenna、Andrew Michaels、Kali Murray、Lisa Larrimore Ouellette、James Pfander、Nicholson Price III、Andres Sawicki、David Schwartz、Matthew Spitzer、Katherine Strandburg、Melissa Waserman、John Whealan、Felix Wu和Stephen Yelderman。感谢以下会议与会者提供的宝贵意见、讨论和建议:Northwestern University Science in Human Culture Faculty Colloquium,Junior Scholars in Intellectual Property Conference(2016),Works in Progress in Intellectual Property(2016),Loyola Chicago Kent IP Colloquium(2016),University of Illinois Collegeof Law Intellectual Property Colloquium(2016),Marquette University Law School’s IP Colloquium(2016),University of Oklahoma Junior Scholars Conference(2016),George Washington University Law School IP Series(2016),Junior Scholars in Intellectual Property Workshop(2017),Cardozo Law School Intellectual Property and Information Law Colloquium(2017);以及Notre Dame Law School教员的评论。另外,Trevor Martin和Christopher White提供了出色的研究和编辑协助。

引言

对创新的市场失灵分析影响了我们对何时以及需要何种政府干预以最优化创新结果的现代法律认知。(1*参见Kenneth Arrow,Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention,THE RATE AND DIRECTION OF INVENTIVE ACTIVITY 609(Richard Nelson ed ,1962)(阿罗对不受监管的市场信息生产不足的分析,对当前围绕知识产权和其他创新政策概况的法律辩论产生了深远影响)。另见本文第1节。)负责解释专利法规的法院和机构十分清楚专利权在纠正市场失灵方面的作用。(2*参见本文第1.1节、第1.2节和第4.2节。)法学学者借助市场失灵分析证明了扩大专利权的必要性,进而主张修改具体的专利法原则。(3*例如参见HERBERT HOVENKAMP ET AL ,IP AND ANTITRUSTP §1 3a at 1-10(2014)(我们的经济体制的一个基本原则是,在没有市场失灵的情况下,自由市场竞争能确保资源的有效配置);WILLIAM M LANDES & RICHARD A POSNER,THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 294-97(2003);U S FED TRADE COMM N,TO PROMOTE INNOVATION:THE PROPER BALANCE OF COMPETITION AND PATENT LAW AND POLICY 5-6(2003);Michael Abramowicz & John F Duffy,The Inducement Standard of Patentability,120 YALE L J 1590,1593-96(2011);F Scott Kieff,IP Transactions:On the Theory & Practice of Commercializing Innovation,42 HOUS L REV 727,754(2005)(转向市场失灵分析,以设计信息共享的政策和法律对策)。另见本文第1.1节和第1.2节。)这些分析对新知识如何产生以及如何在社会上传播做出了重要假设,并体现在专利法原则中,但这些假设基本未得到检验。本文剖析这些假设,同时提出质疑。借此,本文揭示、描述和阐释一种不同的创新失败,我称之为“社会网络型创新失败”,其根源在于具有互补知识或专长的社群之间缺乏社会互动。社会网络型创新失败阻碍信息的流动,而信息对于发现、表述并最终解决复杂问题显然必不可少。因此,拆解市场失灵分析背后的假设并理解这种新型创新失败,是制定有效的法律干预措施促进突破性创新的关键。这正是本文的目标。

传统的市场失灵理论认为,政府干预创新市场是纠正新信息生产不足的必要手段,而新信息是创新的命脉。(4*例如参见Arrow,上注1,第623页。另见本文第1节。)在一个没有专利或其他政府补贴的世界里,一旦发明人公开自己的发明,其他人(搭便车者)将能以低成本复制该发明,从而减少创新者的利润并阻止他收回研发成本。(5*例如参见Arrow,上注1,第615页;Harold Demsetz,Information and Efficiency:Another Viewpoint,12 J LAW & ECON 1,10(1969)(“如果要私人生产信息,生产者必须能够从使用或销售信息中获得收入”);Mark A Lemley,Ex Ante versus Ex Post Justifications for Intellectual Property,71 U CHI L REV 129,129(2004)(将此处概述的正当理由称为美国的“知识产权标准理由”)。另见本文第1节。)由于事先知道这一点,创新者既会在研发方面投入不足,又会在保密方面过度投入。(6*例如参见本文第1节。)通过授予创新者排除他人将其发明付诸实践的权利,专利使信息具有可占有性,进而鼓励研发投资、研究信息的披露以及商业化之前的信息交易。(7*Cf.Amy Kapczynski and Talha Syed,The Continuum of Excludability and the Limits of Patents,122 YALE L REV 1900,1908(2013))

但是,这种传统理论背后隐藏着两个相互关联的假设:信息一旦披露,就会流向那些需要它的创新者(8*“信息自由流动”假设可以追溯到托马斯·杰斐逊,他将信息比作“火焰,可以在所有空间扩展……但不能限制或独占。”Thomas Jefferson to Isaac McPherson(Aug 13,1813),见13 THE WRITINGS OF THOMAS JEFFERSON 333-35(Andrew A Lipscomb & Albert Ellery Bergh eds ,1905)。当今的法律分析中一直延续这个假设。参见本文第1.1节。);以及新想法只会从新增加的研发投资中产生。(9*参见本文第1.2节。)将信息描述为自由流动,但不分析好想法最初是如何产生的,这会带来什么问题呢?毕竟,乍一看似乎无可争议的是,信息一旦进入公共领域,任何面对特定问题的创新者都能够搜索并使用相关信息来解决问题。另外,分析想法如何产生貌似本就吃力不讨好,毕竟想法这类无形的东西好像与个人的思维过程和能力密不可分。(10*参见Jessica Silbey,The Mythical Beginnings of Intellectual Property,15 GEO MASON L.REV.319,320,330(2008)(认为专利法是围绕某个“重要的起源神话”构建的,该神话认为创造的时刻“令人着迷”,因此可能超出分析审查的范围,并且是……“成为发明家的‘核心’意义所在”)。)但这种看法忽略了一点:面临复杂问题的创新者往往无法获得解决这些问题所需的公共信息和专业知识。事实证明,个人如何搜索信息、搜索什么类型的信息以及在哪里搜索,受到他们在特定创新者社群中的成员身份的强烈影响。(11*参见本文2.1节。)反过来,越来越多的网络社会学文献表明,高度成功且富有创意的想法和产品(突破性创新)来自认知上相差甚远的创新者社群的知识重组与合成。(12*参见本文第2.2节和第2.3节。)

为了更具体地阐述这一点,并说明质疑上述两个理论假设对当前创新政策和专利法观点有何重要影响,我们不妨看看以下例子(13*感谢Erik Hovenkamp让我注意到卡迪森-辛格问题,从而将其作为社会网络失败的一个例证。):

2013年,三位计算机科学家解决了一个著名的数学问题:卡迪森-辛格问题(Kadison Singer problem),这个问题“过去50年来一直令不少最有天赋的数学家绞尽脑汁”。(14*Peter G.Casazza & Janet C Tremain,Consequences of the Marcus/Spielman/Srivastava Solution of the Kadison Singer Problem,见NEW TRENDS IN APPLIED HARMONIC A NALYSIS 191,191(A Aldroubi et al eds ,2016)。)卡迪森-辛格问题是两位对量子理论感兴趣的数学家于1959年提出的。(15*参见Erica Klarreich,Outsiders Crack 50 Year Old Math Problem,QUANTA MAG ,Nov 24,2015,第2页。)它要问的是:科学家能否从一个并非所有特征都能被观察或测量的场景中推断出关于量子系统的独特信息?(16*参见Nikhil Srivastava,The Solution of the Kadison Singer Problem,Video Tutorial,https://www.youtube com/watch?v=lnRHuuMjKrQ[https://perma cc/UD88 CKNB]。)卡迪森-辛格问题的核心是实验物理学测算和描述现实的独特能力。在卡迪森-辛格问题提出后的20年里,尽管它发表在数学期刊上,但始终属于C*代数数学领域,用某位应用数学家的话说,它是“数学中最抽象的谬论”,其“领域以外的人对此知之甚少”。(17*Klarreich,上注15,第3页。)然后在1979年,一位应用数学家“推广了这个问题”,指出它相当于主流数学中关于“矩阵是否可以分解成更小块”的问题。(18*Klarreich,上注15。)在这种新视角下,求解卡迪森-辛格问题迅速成为数学和工程学的一项关键任务,产生了多个局部解,但是没有完全解。(19*例如参见Klarreich,上注15,第1页;Dana Mackenzie,Kadison-Singer Problem Solved,47 SIAM NEWS(2014)。)

最后,2008年,耶鲁大学计算机科学家丹尼尔·斯皮尔曼(Daniel Spielman)和数学家同事吉尔·卡莱(Gil Kalai)聊起他正在做的研究项目,该项目致力于如何“稀疏化”计算机网络,“使其节点之间的连接变少,但仍然保留原始网络的基本特征”。(20*Klarreich,上注15,第3页。)数学家卡莱马上意识到,斯皮尔曼的研究课题是卡迪森-辛格问题的一个版本,而斯皮尔曼却从未听说过卡迪森-辛格问题。21(*同上,第1页。)事实上,斯皮尔曼对C*代数也一无所知。但是,当被定义为一个稀疏化问题后,斯皮尔曼和他的团队5年内就拿出了解决方案,使用的是数学家们仍在努力理解的工具。(22*同上。)然而,如果认为计算机科学家独力解决了一个难倒数学家的问题,这是一种误解。确切地说,数学家运用他们的专业知识,能够为谜题提供部分答案。而计算机科学家拥有解决最后一部分问题的专门技能。正如斯皮尔曼团队的一名成员所说:“我想这个问题之所以延续了50年,是因为它确实有两个部分很难解决。”(23*同上。)换言之,解决问题需要结合两个社群(数学和计算机科学)的专业知识,无奈这两个社群很少相互交流。(24*参见本文第3.2节。)

这个案例说明了什么?首先,公共知识并不是自由流动的,事实上,由于知识创造及社会组织方面的某些原因,面对特定问题的创新者往往无法真正获得公共知识。现代知识创造是在非常专业的小型子领域中组织的,这些子领域通常互不交流,因而并不了解(或无法解释)彼此的研究问题、探索结果以及表述这些问题的方法。所以,尽管卡迪森-辛格问题名义上是公开的,但20年来,有关这个问题的知识一直停驻于C*代数学界,乃至在接下来的30年里始终滞留在数学、应用数学和工程学领域。重要的是,卡迪森-辛格问题的相关知识并非通过阅读公开知识而是通过人与人交流传播的,特别是卡莱和斯皮尔曼之间的交流。其次,解决复杂问题通常需要结合无互动社群的多种专业知识。譬如在这个例子中,解决卡迪森-辛格问题需要数学家与计算机科学家彼此交流。这种互动促进了问题从C*代数语言向计算机科学语言的转换或重构,从而使计算机科学家可以使用自己的工具,最终找到了问题的完整解决方案。事实上,自从解决了卡迪森-辛格问题,数学家们已经举办多场研讨会,创建了将C*代数和计算机科学这两个不同领域联合起来的研究团队。(25*参见本文第3 2节。)

最后这一点,即团队需要结合多个子专业和多种专业知识来解决复杂问题,让我们回到了创新市场失灵分析的第二个假设:好的想法只会从研发投资中产生。相较而言,大量网络社会学和科学社会学研究长期以来专注于探索知识如何传播,以及好的想法如何产生。(26*参见本文第2节。)这些研究提供了越来越多的实证证据,证明产生想法的关键步骤之一是发现问题和表述问题,但这一步在专利法原则和理论中被忽视了。(27*参见本文第2.2节和第2.3节。)一旦明确定义了问题,解决问题的步骤往往就会显现。(28*同上。)这样看来,认为创新从一个预先存在的问题开始,以产品开发结束,明显忽略了产生想法的最重要步骤:发现并表述特定想法试图解决的问题。反过来,“产生新问题、新知识和新能力(而不是转移已经被接受的想法)”(29*Balazs Vedres & David Stark,Structural Folds:Generative Disruption in Overlapping Groups,115 AM J SOC 1150,1158(2010)) 需要认知上相差甚远的社群进行深入而频繁的互动。(30*同上,另见本文第3节的案例研究。)

卡迪森-辛格问题的解决有力地说明了一点:研究人员必须认识到计算机科学家面对的“稀疏化”问题无异于若干数学子社群中的“线性代数矩阵”问题,而这正是表述问题的一个范例。(31*参见Srivastava,上注16。)不过,卡迪森-辛格问题的沿革也表明,在无互动的创新者社群中,知识的社会分工阻碍了认知上相差甚远的社群之间有意义的信息流动,进而拖延了问题的发现与表述。

卡迪森-辛格问题及其解决涉及不受专利保护的抽象数学。(32*参见Alice Corp.Pty ,Ltd.诉CLS Bank Intern ,134 S.Ct 2347,2354(2014)。)然而,正如我将在第2节和第3节阐述的,这个例子中展示的创新者社群在知识创造与组织上的基本动态,不断地在更多产生专利创新的应用领域重现。毋庸置疑,了解社会网络型创新失败对探析专利法原则和理论,乃至更广泛的创新规律和理论,都具有重要意义。

鉴于市场失灵模型在专利法原则和理论的发展中颇具影响,新颖性、创造性和实用性等重要的法律原则也植入上述两个假设或许就不足为奇了。具体来讲,依靠创新的市场失灵模型,法院系统性地扩大了“本领域普通技术人员”可以获得的信息(或现有技术)数量。(33*参见本文第4.1节。)虽然信息技术进步证明有理由逐渐拓宽创新者可获得的信息数量和类型,但长期存在的社会障碍极大地限制了某些类型的信息的可获得性。而旨在约束现有技术(prior art)影响范围的关键理论检验,即类似技术原则(analogous art doctrine),仍然缺乏理论方法以区分可获得和不可获得的现有技术。与创新市场失灵分析很少关注好想法的起源如出一辙,专利法的实用性和创造性原则通常假定待解决的问题就在那里。(34*参见本文第4.2节。)这种关于现有技术构成要件的典型化观点,以及重视解决问题而排斥发现和表述问题的思路,与现实世界的研究毫不协调;甚至可能会产生意想不到的后果,即阻碍促成突破性发现的跨界团队合作。

这些假设在近期的苹果诉三星等案例中尤为明显。(35*Apple Inc.诉Samsung Elec.Co.,Ltd.,816 F.3d 788(Fed.Cir.2016)。参见本文第1.1节和第4.2节(深入分析了苹果诉三星等相关案件)。)苹果公司的两个关键问题:一是解决“口袋拨号”问题的“滑动解锁”专利是不是针对家庭安全系统的触摸屏技术的明显延伸;二是如何界定相关的研究领域。(36*参见本文第4.2节。)当面对有关是什么构成研究领域或如何将“待解决问题”概念化的冲突观点时(37*同上。),联邦巡回法院和最高法院总是依靠“常识”,强势提出自己的方法来表述创新者面临的问题。(38*例如参见Apple诉Samsung,816 F.3d at 809(“考虑到‘现实情况,也就是常识’,熟练技工可能会认为Xrgomics属于搜索的技术范围”)[引自In re Oetiker,977 F.2d 1443,1447(Fed.Cir.1992)]。另见本文第4.2节。)但是,苹果公司认识到,安全系统设计师和手机设计师面临相似的设计问题,并把为家庭娱乐和安全系统设计用户友好界面的问题表述成“口袋拨号”问题,这本身也许就是一种创新贡献,特别是在这两个社群没有日常交流的时候。(39*参见本文第1.1节和第4.2节。)

就像解决卡迪森-辛格问题需要认识到计算机科学家面对的“稀疏化”问题相当于若干数学子领域的“线性代数矩阵”问题,苹果创新的关键一步可能是把“口袋拨号”问题定位为家庭安全系统要解决的问题。(40*同上。)

至少,要解决社会网络失灵,需要正视信息流动和想法起源的错误假设如何体现在专利法原则和解决社会网络失灵的政策工具的设计之中,而政策工具的设计可能需要运用网络分析本身。(41*参见本文第4.3节。)但是,除了确定和纠正专利法原则中的这些错误概念,了解创新中的社会网络失灵还具有其他重要意义。分析社会网络失灵为政府干预创新活动提供了新的理据,而且这些理据植根于社会组织和知识分工造成的各种障碍中。反过来,设计有效的干预措施既需要深入了解社会网络失灵的原因,也需要对多种创新政策杠杆(除了专利,还包括拨款、奖励、税收和私人机制)进行比较分析,以确定缓解这些问题的最优激励组合。(42*参见本文第5节。)

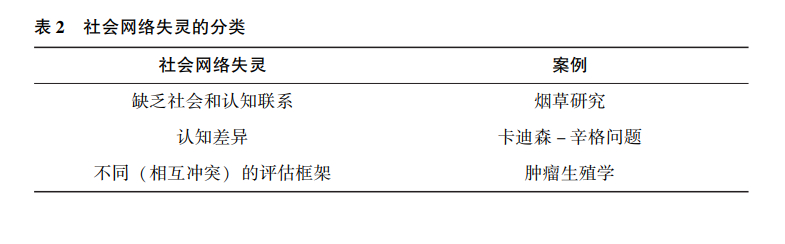

本文的其余部分安排如下。第1节识别并质疑有关创新的市场失灵模型的两个基本假设:(1)非保密性知识往往跨社群自由流动;(2)先有想法(并且是外生的),后有创新的相关分析。第2节引介网络社会学方面的文献。这些文献为质疑两个基本假设提供了理论依据,并强调了一个被法学学者忽视的创新失败的关键来源,我称之为“创新中的社会网络失灵”。第3节分析公共卫生、计算机科学与数学以及医学研究的三个案例,阐述创新中的社会网络失灵概念。这些案例分析借鉴了我最初的实证研究,也借鉴了其他网络学者的研究。根据这些案例分析,我对阻碍信息流动和组建跨界团队解决复杂问题的社会障碍进行了分类。第4节从专利理论转向专利法原则;阐释这两个假设渗入专利法原则的过程,并建议重新设计有关实用性、创造性和新颖性的法律,以使它们与现实中的研究保持一致,以及运用网络分析工具描画将研究成果付诸实践的相关社群。最后的第5节更深入地剖析了社会网络失灵对创新理论和政策的启示。尤其是,本文开启了一场至关重要的对话:政策工具(包括但不限于专利)如何解决本文提出的社会网络失灵导致的特殊障碍:(1)缺乏社会和认知联系;(2)认知差异;(3)不同(或冲突)的评估框架。

1.创新中的市场失灵

向创新者授予知识产权的传统理由是市场机制无法有效提供知识产品。(43*例如参见Brett M.Frischmann、Michael J.Madison & Katherine J.Strandburg,Governing Knowledge Commons,见GOVERNING KNOWLEDGE COMMONS 12-13,16(Brett M.Frischmann et al.eds.,2014)(描述了知识产权保护的传统论点)。)创新的理论模型和实证研究发现,市场竞争本身只能产生远低于社会最优水平的研发投资。(44*例如参见Arrow,上注1,第619页(对知识产品投资不足建模);Bronwyn Hall,The Private and Social Returns to Research and Development,见TECHNOLOGY,R & D,AND THE ECONOMY 140-83(Bruce L.R.Smith & Claude E.Barfield eds.,1996);Nicholas Bloom、Mark Schankerman & John Van Reenen,Identifying Technology Spillovers and Product Market Rivalry,81 ECONOMETRICA 1347,1349(2013)[发现“研发的(总)社会回报率超过私人回报率”,这意味着“研发投资不足,且社会最优研发水平是观察到的研发水平的两倍以上”];Stephen Martin & John T.Scott,The Nature of Innovation Market Failure and the Design of Public Support for Private Innovation,29 RES.POL Y(2000);Richard Nelson,The Simple Economics of Basic Scientific Research,49 J.POL.ECON.297,297(1959)(对基础科学研究投资不足建模)。肯尼思·阿罗(1962)的理论分析表明,信息和信息密集型商品有三个相互关联的特征:(1)不确定性,(2)非独占性(或非排他性),(3)不可分割性(或消费的非竞争性),这三个特征解释了为什么市场无法产生社会最优水平的创新。(45*Arrow,上注1,第609页。)首先,研发投资的一个关键特点是,任何给定的研究项目成功与否都存在很大的不确定性。如果没有某种保险防止创新失败(46*同上,第616页。),市场将倾向于排斥高风险、高度不确定的项目。(47*同上[“根据信息的定义,发明必定是一个有风险的过程,因为永远无法从投入中完美地预测结果(获得的信息)”]。)

信息的最后两个特征,非独占性(或非排他性)和不可分割性(或消费的非竞争性),通常被视为信息和信息商品的“公共品”问题。(48*参见Brett M.Frischmann,An Economic Theory of Infrastructure and Commons Management,89 MINN.L.REV.917(2005),第939—949页。)该问题可以概述如下:如果信息由市场产生,创新者必须能够从销售信息或包含信息的商品中获得收入(或占有其创新的社会收益)。(49*同上,第943—946页。)反过来,这要求信息销售者能够排除非付费用户(或搭便车者)获取该信息。(50*同上,第946页。)然而,知识资源一旦被披露,排除他人使用知识资源将比排除他人使用不动产或个人财产困难得多。这是因为信息的消费是非竞争性的,任何个人享有某一特定知识并不妨碍他人享有该知识。(51*同上。)相比之下,能够同时享有一块土地或一项个人财产的人数十分有限。

由于研究人员所说的阿罗“披露(或信息)悖论”,信息市场本身是低效率的。(52*参见Michael J.Burstein,Exchanging Information Without Intellectual Property,91 TEX.L.REV.227,229(2012)(描述了阿罗的披露悖论)。)阿罗对这一悖论的解释是:“在确定信息需求方面存在一个根本矛盾;信息对购买者的价值在他得到信息之前是未知的,但随后购买者实际上是免费获得了信息。”(53*Arrow,上注1,第615页。)披露悖论影响创新者与他人签订合同将其创新商业化的能力。一方面,投资者和制造商需要了解发明人的新知识,以便决定是否要投资该创新的开发和商业化。然而创新者无法保证,在自己披露了新知识之后,指定的投资者或制造商不会免费使用。披露悖论会导致劳动组织效率低下,因为它刺激创新者将自己的发明商业化(哪怕他们不是最有能力这样做的人),并阻碍企业之间的研发合作。(54*参见Jonathan M.Barnett,Intellectual Property as a Law of Organization,84 S.CAL.L.REV.785,816(2011)[认为专利制度薄弱或缺失会导致企业过度(和低效率)一体化]。)

这种市场失灵论为政府以某种形式干预信息市场和信息密集型商品市场提供了理据。专利权就是这类干预之一:通过让创新者排除他人使用其研发成果,专利使信息更具可占有性。(55*例如参见Nancy Gallini & Suzanne Scotchmer,Intellectual Property:When Is It the Best Incentive System?,见2 INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY 51,54(Adam B.Jaffe et al.eds.,2002)。)专利权旨在解决市场失灵分析发现的三个问题:研发投资不足,阿罗披露悖论阻碍了创新者与商业化者之间的信息披露,以及优先从事可作为商业秘密的研究导致的低效率。(56*Gallini & Scotchmer,上注55,第54—55页。)为此,专利权允许建立信息和信息密集型商品市场,以促进信息的研发投资和交易,并利用价格体系引导创新努力,从而促成社会最重视的发明。(57*参见Demsetz,上注5,第14页(“解决不可分割性问题的最佳方法可能是建立私有产权制度,它可以降低合同成本,提高信息获取的成本,同时为信息生产的投资提供激励和指导”);Kapczynski and Syed,上注7,第1908页。)然而,专利权并非毫无成本。由于给信息设定正的价格,专利造成了无谓损失:原本会购买以边际生产成本定价的信息密集型商品的消费者被排除在市场之外。(58*例如参见Gallini & Scotchmer,上注55,第54页;Amy Kapczynski,The Cost of Price:Why and How to Get Beyond Intellectual Property Internalism,59 UCLA L.REV.970,982(2012)。)

|

(59*William Nordhaus对专利期限进行了经典的经济学分析,认为最佳专利期限平衡了促进创新的激励机制,从而抵消与垄断权相关的低效率。WILLIAM NORDHAUS,INVENTION,GROWTH AND WELFARE 76(1969);另见Michael Abramowicz,The Danger of Underdeveloped Patent Prospects,92 CORNELL L.REV.1065,1066-67(2007);F.M.Scherer,Nordhaus’Theory of Optimal Patent Life:A Geometric Reinterpretation,62 AM.ECON.REV.422,427(1972)。)

(60*例如参见Ted Sichelman,Commercializing Patents,62 STAN.L.REV.341,341(2010)。)

当然,专利并不是唯一能够纠正市场失灵的政府干预方式。例如,政府以拨款或奖励形式直接补贴研发也可以达到同样的目的。(61*例如参见Daniel J.Hemel & Lisa Larrimore Ouellette,Beyond the Patents-Prizes Debate,92 TEX.L.REV.303(2013);Benjamin N.Roin,Intellectual Property versus Prizes:Reframing the Debate,81 U.CHI.L.REV.999,1001(2014);Steven Shavell & Tanguy Van Ypersele,Rewards versus Intellectual Property Rights,XLIV J.L.ECON.525,525(2001)。)后两种机制不是让信息在市场上更具可占有性,而是将研发报酬与信息使用费相分离,从而解决了信息的公共品属性问题。(62*例如参见Hemel & Oullette,上注61。)这就是基础研究的(主要)资金来源。(63*参见Nelson,上注44。)基础研究的成果不会在市场上销售,而是普遍向公众开放。关于奖励、拨款和专利在促进创新方面的比较优势与劣势,已有大量文献做过论述。(64*也可参见Hemel & Ouelette,上注61;Roin,上注61;Shavell & Ypersele,上注61。)所有这些作品的共同之处是,在比较和评估促进创新的不同制度安排的优缺点时,市场失灵分析都被当作指导原则。(65*也可参见Hemel & Ouelette,上注61,第304—305页;Roin,上注61,第1001—1003页;Shavell & Ypersele,上注61,第526—527页。)所有的比较分析都会问一个问题:鉴于我们认为市场无法以最优方式引导创新,那么何种类型的干预最能纠正市场失灵?(66*参见Gallini & Scotchmer,上注55,第52页。)例如,有评论家认为,如果政府能够准确计算奖励的规模,则奖励优于专利,他们强调奖励能够将新知识引入公共领域,从而避免垄断定价带来的无谓损失。(67*也可参见Roin,上注61,第1025页;Shavell & Ypersele,上注61,第529—530页。)由于市场失灵分析在制定和比较不同干预政策以促进创新方面的核心作用,所以揭示市场失灵模型的两个隐含假设,即信息自由流动假设和视想法为外生因素,变得更加紧迫。我将在第1.1节探讨这个问题。

1.1假设一:信息趋向于自由流动

阿罗的基础工作,以及许多法学和经济学学者在阿罗的基础上开展的研究,都始于一个基本假设,即知识一旦被披露,就会向全社会传播,控制这一趋势的努力充其量只能将传播范围最小化,但无法完全遏止它传播。在阐述这一点之前,让我们先明确一点,阿罗本人强调,从静态效率的角度看(即对社会进行快照),信息的这个特征是完全可取的。(68*参见Arrow,上注1,第616—617页[“从福利的角度看,获得的任何信息……都应该是免费的(除了传播信息的成本)。这确保了信息的最有效利用,但显然无法激励人们投资于研究”]。)在静态视角下,现有信息如果能自由提供给任何想使用它的人,它将会得到最有效的利用。(69*参见Arrow,上注1,第616—617页。)但从动态的角度看(考虑自由获取对未来知识产品生产者的影响),现有信息的自由传播会抑制新信息的生产。(70*例如参见Arrow,上注1,第615页;Demsetz,上注5,第10—11页;Brett M.Frischmann,The Pull of Patents,77 FORDHAM L.REV.2143,2156(2009)。Harold Demsetz批评阿罗在“Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention”一文中没有进行比较制度分析,并正确地强调了广泛使用现有信息对其未来生产的动态影响。Demsetz,上注5,第11页(“支付正的价格的主要作用之一是鼓励他人投入必要资源以维系持续的生产流,因此,如果不考察生产受到的影响,就无法判断现有库存商品或信息的使用效率”)。)关于最优的创新激励机制是奖励还是专利的争论,主要聚焦于通过专利法界定信息产权并以此限制信息传播是否比奖励信息创造者同时将新信息引入“公共领域”更能有效地激励新信息的生产。(71*例如参见Shavell & Ypersele,上注61,第525页。)对本文而言,辩论双方的论点孰优孰劣并不重要。重要的是,阿罗最初将信息视为可自由传播的观点,已被知识产权的支持者和其他创新激励机制的倡导者接受,他们都把获取新信息作为优先事项。因此,我首先要讨论阿罗处理信息本质的方法;然后举例说明,强知识产权(strong intellectual property)的支持者和批评者如何接受了这种视信息为可自由传播的观点。

在阐述为什么很难创建有效的信息市场时,阿罗解释道:传播给定信息的成本通常很低……然而,在缺乏特殊法律保护的情况下,所有者不能简单地在公开市场上出售信息。任何一个购买者都可以打破垄断,因为他能够以低成本或零成本复制信息……通过适当的法律措施,信息或将成为一种可占有的商品。这样就能够真正行使垄断权。但是,再多的法律保护也无法使信息这类无形的东西成为完全可占有的商品。以任何富有成效的方式使用这些信息都必然会泄露信息,至少是部分泄露。(72*Arrow,上注1,第614—615页(着重强调)。)请注意阿罗如何用两个明确陈述的命题来引导他的分析。首先,传播信息既便宜又容易。其次,即使有“适当的法律措施”(即知识产权)保护,信息仍将继续扩散。其实,信息正是作为一种难以界定的无形商品才呈现上述特点。事实上,在这段引文中,阿罗侧重分析控制创新活动导致的知识溢出(或正外部性)的困难,尽管他没有使用“溢出”这个术语。(73*知识溢出确实是研发带来的好处(或正外部性),第三方无须支付使用费即可利用这些“溢出”。譬如,像阿罗指出的,“以任何富有成效的方式使用信息”至少被认为是向竞争对手揭示一种可能的特定创新,这就是产业内溢出效应。Arrow,上注1,第615页。而且,正如Lemley和Frischmann解释的,溢出效应也可能发生在行业之间,因为“在一个领域(比如国防或太空科学)所做的研究可能会有益于材料科学等看似无关的领域。发明人可能对自己的想法给不相关领域带来的好处并无兴趣,甚或全然不知”。Brett M.Frischmann & Mark A.Lemley,Spillovers,107 COLUM.L.REV.257,261(2007).)

这种对知识溢出的关注,更具体地说是对如何遏制知识溢出的关注,一直是大量法学和经济学文献探讨专利法的动机。(74*例如参见Frischmann & Lemley,上注73,第291—293页(描述专利法学术文献对如何遏制知识溢出的关注)。)许多学者以哈罗德·德姆塞茨(Harold Demsetz)的开创性论文《通向产权理论》为基础,强调知识产权通过让创造者控制其创造的信息产品,发挥激励创新的关键作用。(75*参见Harold Demsetz,Toward a Theory of Property Rights,57 AM.ECON.REV.347(1967)。)德姆塞茨在文中提出,有效的产权制度允许所有者将其生产活动产生的(正面和负面)外部性内部化。(76*同上,第348页。)这一论点应用于信息产品,导致大家开始重视如何让创新者将知识产品或信息自由传播导致的溢出效应内部化。(77*R.Polk Wagner,Information Wants To Be Free:Intellectual Property and the Mythologies of Control,103 COLUM.L.REV.995,999(2003)(事实证明,信息确实“想要自由”)(引自Paulina Borsook,Opinion,Art s Cold Welcome on the Web,N.Y.TIMES,Feb.23,2001)。)法学和经济学文献中对知识产权溢出效应的持续关注,让人联想到“信息产品天然地易于共享”的观点。(78*这里的讨论并不是说溢出效应不重要。确切地说,持续关注信息在不受控的情况下如何传播(即溢出效应)转移了人们的注意力,使大家不再关注信息始终局限于产生信息的社群及其紧密网络中的其他社群。它也导致人们不再研究这种限制通常如何对我们进一步探索复杂问题产生负面影响。只有重视知识的“黏性”本质,以及知识在往往并无互动的实践社群的不平衡分布,我们才能知道如何设计创新工具,让知识能够更自由、更高效地跨社群流动。)事实上,尽管德姆塞茨批评阿罗在谴责产权的无效率时没有进行比较制度分析,但他还是同意阿罗对信息的描述,即在没有私有产权的情况下,信息是“可以自由获取的”。(79*Demsetz,上注5,第11—12页。不过,德姆塞茨认为,在引导私人资源配置到最有价值的创新方面,专利比政府补贴更具优势,因为专利能够(通过价格)对消费者传递给生产者的市场信号做出反应。Demsetz,上注5,第12—13页。)在这一传统经济学框架内著书立说的法学学者通常也将新信息的天然共享特性作为背景假设。(80*例如,R.Polk Wagner认为,“隔离信息是一个徒劳无用的命题”,因为有一种信息溢出,他称之为“第三类”信息,无法纳入知识产权保护。Wagner,上注77,第999,第1004—1005页。而Oren Bar-Gill和Gideon Parchomovsky则基于阿罗的信息悖论,提出为想法界定产权(除了目前对发明的知识产权保护,可理解为想法的具体应用)。Oren Bar-Gill & Gideon Parchomovsky,A Marketplace for Ideas?,84 TEX.L.REV.395,396-97(2005).)

研究开放式创新的学者和通常反对为信息产品界定产权的学者,都对信息的天然共享性持类似观点。(81*一个重要的例外是Frischmann、Madison和Strandburg最近绘制和描述“知识公地”(knowledge commons)的工作,该项目呼吁对创新者社群如何真实创造并分享知识进行详细的案例研究,包括描绘他们与制度结构和激励机制的相互作用。Frischmann et al.,上注43,第ix—x页。)开放式创新文献的一个核心概念是“公共领域”。(82*例如参见James Boyle,The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain,66 LAW & CONTEMP.PROBS.33(2003);David Lange,Recognizing the Public Domain,44 LAW & CONTEMP.PROBS.147(1981);Jessica Litman,The Public Domain,39 EMORY L.J.965(1990);Pamela Samuelson,Enriching Discourses on Public Domains,55 DUKE L.J.783(2006)。)正如帕梅拉·萨缪尔森和詹姆斯·博伊尔评论的,在法学文献中,多种公共领域概念和谐并存。(83*Boyle,上注82,第38—39页;Samuelson,上注82,第785—786页。)但这些概念大多基于开放道路和公园的类比,或基于“像空气一样免费供大众使用”之类的隐喻,意味着信息驻留于同质空间(homogeneous space),可以自由获取。(84*Int'l News Serv.诉Associated Press,248 U.S.215,250(1918)(Brandeis J.持异议)(“一般的法律规则是,人类最崇高的产物:知识、确定的真理、观念和想法等,在自愿与他人交流之后,就会像空气一样自由供人们使用”);另见Michael D.Birnhack,More or Better?Shaping the Public Domain,见THE FUTURE OF THE PUBLIC DOMAIN 60(Lucie Guibault & P.Bernt Hugenholtz eds.,2006)(“公共领域是……知识被创造出来的地方,也是它等待新解释、新应用和新意义的地方。它不是墓地,而是语言实验的游乐场”)。)即便这些关于公共领域的概念承认自身的局限性,并关注其使创新者得以结合和重组知识资源的能力,也往往认为缺乏私人控制和(技术进步带来的)信息获取成本下降均足以引发这类参与。(85*例如参见Joel Mokyr,The Contribution of Economic History to the Study of Innovation and Technical Change:1750-1914,见1 HANDBOOK OF THE ECONOMICS OF TECHNICAL CHANGE 15(Bronwyn Hall & Nathan Rosenberg eds.,2010)(“总的社会知识等于所有单独知识的总和,因此只要能够充分利用知识的人可以获得知识,技术进步所需的知识就会增加……确保信息获取成本降低的,是技术本身一直在改进”);Boyle,上注82,第48页[“但我们可以希望大部分(智力和创造性产品)将既不受集中控制,又低成本或无成本。当生产的边际成本为零,传播和储存的边际成本接近零于时,创造过程就是累加的,而且大部分劳动不收费,哦,世界看起来有点不同了”]。)

譬如,劳伦斯·莱西格(Lawrence Lessig)在其重要著作《思想的未来》中指出,知识资源管理的一个关键问题“不是市场或国家是否应该控制某种资源,而是该资源是否应该保持免费”。(86*LAWRENCE LESSIG,THE FUTURE OF IDEAS:THE FATE OF THE COMMONS IN A CONNECTED WORLD 12(2001).)反过来,如果使用资源不需要许可,或者这种许可以中性方式授予,那么该资源就是免费的。(87*同上。)莱西格关注互联网的出现如何创建公共空间,继而促进分散式创新,在这个公共空间,动机不同的个人有机会“在未经他人给予连接、许可或访问权限的情况下利用资源”。(88*同上,第85页。)莱西格描述的关键步骤是信息获取,它被概念化为控制的对立面。一旦信息从私人控制的枷锁中释放出来,个人将“创造混音电影、新式音乐、数字艺术、新的叙事和写作方式,以及用于诗歌、评论和政治活动的新技术,然后通过互联网的基础设施与他人分享这种创造力”。(89*同上,第9页。)在《网络财富》一书中,约查·本克勒(Yochai Benkler)开创性地将知识的“社会生产”这一概念带到了知识产权研究的前沿;他阐述非市场创新模式的兴起,指出互联网的发展推动了信息获取和传播成本(我称之为技术性获取成本)的急剧下降。(90*YOCHAI BENKLER,THE WEALTH OF NETWORKS:HOW SOCIAL PRODUCTION TRANSFORMS MARKETS AND FREEDOM 1-4(2006).)与莱西格一样,本克勒将大家的注意力引向信息获取和控制之间的选择:“在多大程度上,信息生产和交换必需的资源将作为公地接受管理,供所有人自由使用,并在可用性方面不偏向于任何人?”(91*同上,第23页。)技术成果获取的低成本改变了创新格局,使得“任何拥有信息的人都可以与任何需要信息的人建立联系,而任何想让信息在某种情况下富有价值的人也可以这么做”。(93*同上,第32页。)经济史学家乔尔·莫克尔(Joel Mokyr)持有类似观点,他认为印刷机、互联网和开放科学的扩展导致专业化程度不断提高、获取成本大幅下降,确保了“能够充分利用知识的人能够获取知识”,进而增加了“社会知识总量”。(94*Mokyr,上注85,第15页。)

这些阐述认为,制约信息有效重组和使用的主要因素是私人控制以及技术成果的获取受到限制,在某些论述中,还包括价格。(94*例如参见BENKLER,上注90,第139页(“网络信息经济使有效的新行动成为可能,从而使这些慷慨承诺更能得到履行。之所以出现这些行为,正是因为个人有更大程度的有效行动的自由,不需要征得他人的许可”)(着重强调);Amy Kapczynski,Access to Knowledge:A Conceptual Genealogy,见ACCESS TO KNOWLEDGE IN THE AGE OF INTELLECTUAL PROPERTY 17,31(Gaelle Krikorian and Amy Kapczynski eds.,2010)(将“获取知识”运动的公共领域概念等同于在许可和价格方面均“向所有人开放”)。)一旦信息摆脱了这些束缚,创新速度和方向上的主要限制就是人类创造力本身。(95*BENKLER,上注90,第52页(“鉴于现有信息成本为零以及通信和处理成本持续下降,人的能力成为网络信息经济的主要稀缺资源”);LESSIG,上注86。本克勒和莱西格探讨的都是有自我意识的个人主义。他们关注个人参与创造性活动的自由,即个人自主行动的能力。BENKLER,上注90,第52—53页;LESSIG,上注86,第7—9页、第12页。在最近的研究中,本克勒密切关注心理学和组织社会学领域的进展,并鼓励对合作进行深入研究。Yochai Benkler,Law,Policy,and Cooperation,见GOVERNMENT AND MARKETS:TOWARD A NEW THEORY OF REGULATION 311(Edward J.Balleisen & David A.Moss eds.,2010)(呼吁设计干预措施,“考虑社会背景以促进合作者之间的合作,允许对自利的行为人进行监督和激励,同时不会破坏更有合作意愿的参与者的内在动机”)。)然而正如本文所示,人的能力与每个人所在的社群及其知识结构和实践密切相关。(96*参见本文第2节和第3节。另见Roger Guimera、Brian Uzzi、Jarrett Spiro & Luis A.Nunes Amaral,Team Assembly Mechanisms Determine Collaboration Network Structure and Team Performance,308 SCIENCE 697,697(2005)(“创造性企业的代理人被纳入激励、支持和评估其工作的网络中”)。)换言之,我们都不曾追问一组重要的问题:信息不受法律约束究竟意味着什么?社会行为人行动者如何切实获取信息?“可获取性”方面还存在其他障碍吗?另外,从寻找能够实现个人自主性和创造力的条件转向优化资源管理的条件时,为什么复杂问题会难以研究和解决?正如朱莉·科恩(Julie Cohen)在版权政策的背景下提醒我们,“如果创造性实践需要投机取巧、伺机利用一系列环境资源,那么版权政策就必须密切关注该环境的结构”。(97*Julie E.Cohen,Copyright,Commodification and Culture:Locating the Public Domain,见THE FUTURE OF THE PUBLIC DOMAIN:IDENTIFYING THE COMMONS IN INFORMATION LAW 154(Lucie Guibault & P.BerntHugenholtz eds.,2006)。在版权理论中,科恩呼吁建立一种“关系和网络驱动”的“创造性实践社会学”,承认人类的创造力既可以塑造文化环境,也可以被文化环境塑造。(98*同上,第146—156页。)

1.1.1新制度经济学和交易成本经济学方法

诚然,这种对法学和经济学学者倾向于如何看待信息流动的描述过于简单化了。继创新的市场失灵模型之后,两支相关的经济思想流派,即交易成本经济学(TCE)(99*例如参见Oliver E.Williamson,Transaction-Cost Economics:The Governance of Contractual Relations,22 J.LAW & ECON.233(1979);Oliver E.Williamson,Transaction Cost Economics:The Natural Progression,100 AM.ECON.REV.673(2010);Steven Tadelis & Oliver E. Williamson,Transaction Cost Economics,见HANDBOOK OF ORGANIZATIONAL ECONOMICS 159(2012)。)和新制度经济学(NIE)(100*例如参见OLIVER E.WILLIAMSON,MARKETS AND HIERARCHIES:ANALYSIS AND A NTITRUST I MPLICATIONS(1975);Oliver E.Williamson,The New Institutional Economics:Taking Stock,Looking Ahead,38 J.ECON.LIT.595,597(2000)。Williamson认为新制度经济学包含了交易成本经济学。具体而言,新制度经济学着重研究(1)制度环境(譬如正式规则,特别是产权规则)和(2)影响各方交易的治理结构。交易成本经济学则关注第(2)点,即分析治理结构及其对交易成本的影响。)开始广泛关注交易成本、制度环境和正式规则分别如何影响包括信息交换在内的市场交易。从这一角度研究信息获取的学者把信息流动成本称为“获取成本”。(101*例如参见Mokyr,上注85,第15页。)交易成本经济学和新制度经济学研究的获取成本都没有完全反映本文描述的信息重组障碍。但暂且不考虑这些问题,交易成本经济学学者通常会先确定获取成本,然后将其最小化,并假设信息技术的进步将很快使获取成本变得微不足道。(102*同上;Fiona Murray & Siobhán O'Mahony,Exploring the Foundations of CumulativeInnovation:Implications for Organization Science,18 ORG.SCI.1006,1008(2007)(“但要实现创新,知识不能只是流动;创新者还必须具备整合或积累知识的实际能力”)。)而正如我在第3节所示,具有互补信息的社群之间普遍缺乏社会互动,因此简单获取信息(即获取公开可用信息)的成本往往居高不下。(103*参见本文第3节。)

从交易成本的角度看,这个研究项目可以定位为:确定创新社群之间重要但被低估的交易成本。我没有明确将这些障碍命名为交易成本,很大程度上是因为对交易成本的传统理解与本文描述的社会网络障碍十分不同。例如,法学领域的交易成本经济学研究最常用于解释公司的“制造或购买”决策。(104*例如参见Tadelis & Williamson,上注99,第161页(“由于将‘制造或购买’决策作为交易的重点,交易成本经济学已经成为一种可操作的方法论”)。)交易成本经济学预测,当交易成本较高时,企业会在内部进行创新;当交易成本较低时,企业会从市场购买创新。(105*Tadelis & Williamson,上注99,第161页。)在第一种情况下,交易成本被“内部化”,层级制决策取代了市场交易。(106*同上。)但是,我在第3节描述的两种社会网络失灵[认知差异和不同(或冲突)的评估框架]可能会在企业各层级内部持续存在,并反映为企业难以管理具有不同专业或学科背景的团队。(107*见本文第3节。)

此外,本文描述的社会网络失灵超出了学者传统的获取成本概念。社会网络失灵与获取信息的关系不大,而与有效重组现有信息以创造新知识的障碍有关。我们可以将这些障碍称为“获取与重组”成本。菲奥娜·默里和西奥本·奥马霍尼也认识到,当前对累积创新的组织和经济学分析存在类似的短板,并呼吁研究创新的学者“将研究重点从研究知识的流动转向创新者尝试再利用、重组和积累知识而面临的机会和约束”。(108*Murray & O'Mahoney,上注102,第1006—1007页。)第3节的案例研究将深入讨论这些障碍的根源,以便设计针对性政策工具来消除这些障碍。

尽管存在不少差异,但更广泛的新制度经济学方法与本文采纳的网络方法仍然有诸多共同之处。所以在其他论文里,我使用了新制度经济学方法研究跨学科合作的兴起。(109*Laura Pedraza-Faria,Constructing Interdisciplinary Collaboration:The Oncofertility Consortium as an Emerging Knowledge Commons,见GOVERNING MEDICAL KNOWLEDGE COMMONS(Katherine J.Strandburg,Brett M.Frischmann & Michael J.Madison eds.,2017)。这项工作的方法论遵循Elinor Ostrom关于自然资源公地研究的修改模框。Michael J.Madison,Brett M.Frischmann & Katherine J.Strandburg,Constructing Commons in the Cultural Environment,95 CORNELL L.REV.657(2010)。Ostrom的方法被广泛认为是新制度经济学文献的一部分。)不过,网络方法比新制度经济学方法略具优势。特别是,网络分析形成了新的见解,将分析单元从制度环境和正式规则转移到非正式的流动社群以及通常被社群成员内化的非正式社会规范。(110*“网络方法”和“新制度经济学方法”哪一个更适合理解社会关系,已经成为社会学家和经济学家激烈辩论的主题。例如参见Rudolf Richter,New Economic Sociology and New Institutional Economics,见ESSAYS ON NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS 51(2015)(总结了这些辩论)。经济学家强调交易是主要的分析单元,社会学家则强调理解内部潜在的社会关系意义重大。例如参见Mark Granovetter,Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness,91 AM.J.SOCIOL.,481(1985)(批判了交易成本法);Paul DiMaggio,Cultural Aspects of Economic Organization and Behavior,见BEYOND THE MARKET PLACE:RETHINKING ECONOMY AND SOCIETY(R.Friedland & A.F.Robertson,eds.1990)(强调制度文化的重要性);Williamson,上注100,第596—597页[描述社会分析的四个层次,并阐释“第一层次”分析(社会嵌入层次)被大多数制度经济学家视为了前提假设]。)

还要强调的是,其他法学学者也对传统创新经济学模型中的信息自由流动假设提出了质疑。例如,彼得·李(Peter Lee)在研究大学实验室向私人部门转让技术时强调,大学与公司的持续关系对于将专利创新付诸实践所需的默会知识转让至关重要。(111*Peter Lee,Transcending the Tacit Dimension:Patents,Relationships,and Organizational Integration in Technology Transfer,100 CAL.L.REV.,第1503,第1510—1511页(2012)。)李的研究聚焦信息自由流动的一个重要障碍:以专利披露或科学出版物为形式的编码知识,往往不足以教会人们如何将发明付诸实践。(112*同上,第1509页。)同样,迈克尔·伯斯坦(Michael Burstein)也质疑阿罗信息悖论得出的推论,即确立信息产权是促进创新者与商业化者进行交易的必要条件。(113*Burstein,上注52,第247—248页。)伯斯坦指出了信息的多维性,认为想要出售创新成果的公司或发明人通常可以向潜在开发者披露其创新的足够信息,以达成交易,而不必透露如何将发明付诸实践的关键细节,这样就可以在没有知识产权保护的情况下进行信息交换。(114*同上。)李和伯斯坦都关注信息的多维性质。李强调信息的默会维度,它使信息交流比本节描述的“传统观点”预测的还要难。(115*Lee,上注111,第1523—1524页。)伯斯坦则强调信息的多重意义如何使信息生产者既可以披露又可以隐藏发明的关键信息。(116*Burstein,上注52,第247—248页。)本文建立在这些贡献的基础之上,但是强调一系列独立且尚未得到充分研究的信息自由流动障碍。这些障碍并非来自创新者在谈判过程中对发明的重要方面保密的策略举措,而是来自知识传播(knowledge distribution)本身的结构:不同的优先事项、以不同的方式表述问题,以及有不同社会规范的无互动社群的知识分工。

正如我在第4节展示的,越来越受到创新的市场失灵模型影响的专利法原则本身也反映了信息自由流动假设。

1.2假设二:想法的起源

创新的市场失灵模型以“想法”为逻辑起点。换言之,这些分析提出的问题是:假设你有一个想法,你会如何把它变成可销售的产品?(117*参见Stephen J.Kline & Nathan Rosenberg,An Overview of Innovation,见THE POSITIVE SUM STRATEGY:HARNESSING TECHNOLOGY FOR ECONOMIC GROWTH 275,285(Ralph Landau and Nathan Rosenberg eds.1986)(描述了创新的传统“线性模型”,该模型从“研究”的黑匣子切入,但是没有研究影响企业制定决策的变量:“在这个模型中,个人进行研究,然后研究促成开发,开发促成生产,生产促成营销”);另见Arrow,上注1,第616页(分析的起点是存在企业想要开发的“预期新产品或新流程”);John Freeman & Jerome S.Engel,Models of Innovation:Startups and Mature Corporations,50 CAL.MANAG.REV.94,94(“创新是指开始于新颖的想法、结束于市场推广的过程”)。)公司、团队或个人只是“有”想法而已。了解某些研发投资如何以及为何能够产生更多创新成果而其他投资却会失败,或者用更通俗的话说,特别有创意的想法来自哪里,这超出了创新的市场失灵分析的范畴。(118*越来越多的重要文献已经开始运用创造力心理学来抵制“想法是创新分析的外生因素”这一假设。例如参见Stephanie Plamondon Bair,The Psychology of Patent Protection,48 CONN.L.REV.297(2015);Jeanne C.Fromer,A Psychology of Intellectual Property,104 NW.U.L.REV.1441(2010);Gregory N.Mandel,To Promote the Creative Process:Intellectual Property Law and the Psychology of Creativity,86 NOTRE DAME L.REV.1999(2011);Andres Sawicki,Risky IP,48 LOY.U.CHI.L.REV.81(2016);另见JESSICA SILBEY,THE EUREKA MYTH:CREATORS,INNOVATORS,AND EVERYDAY INTELLECTUAL PROPERTY 5-6(2015)。)

尽管继传统的市场失灵分析之后,法学学者越加关注将想法与可销售产品联系起来的研究路径,但这同样忽视了首先要考察导致创新想法产生的条件。例如,乔纳森·巴内特(Jonathan Barnett)将知识产权视为一种组织规则,描绘了创新过程的不同方面。(119*Barnett,上注54,第811页。另见Michael Mattioli,The Data Pooling Problem,32 BERKELEY TECH.L.J.(2017)(分析了在大数据创新中,汇集多方私人持有的未公开信息面临的种种挑战)。)虽然从“想法”到“市场发布”的步骤都得到了仔细分析,包括“市场分析”“研究与开发”“原型设计与测试”“营销”“生产”“分销”,但是创造性想法形成之前的步骤明显被忽略了。(120*Barnett,上注54,第790—791页;另见Kieff,上注3,第735—737页(强调专利的“商业化理论”,即在发明完成后,专利由产权规则强制执行以帮助促进发明的商业化)。)

创新的市场失灵分析以及对创新更广泛的法学和经济学分析常常将“好”想法的起源视为黑匣子,在专利法中,法学观点往往关注“发明人”的概念,而这个概念与当前社会学和心理学对创造力的理解是脱节的。从如今已被摒弃的创造性产品需要“灵光乍现”的观点,到目前专利法对“组合专利”(将多个专利发明元素组合在一起的专利)的怀疑态度,(121*参见本文第4节。)法学分析系统性地违背了社会学文献中关于好想法起源的两个关键发现。首先,创新产生于重组:好想法往往是不同认知领域的元素不寻常地重组、重排和重构的结果。(122*参见本文第2节、第3节。)就此而言,专门挑选出现有专利中的已知元素组合起来然后否定这些创新,是毫无道理的。其次,解决复杂问题的突破性创新面临两个最重要的障碍:找到需要解决的问题,以及用现有技术可以解决(或为开发新技术指明方向)的方式表述这个问题。(123*同上。)例如,引言部分描述的卡迪森-辛格问题在成为“需要解决的问题”之前,卡迪森和辛格必须完成表述这个问题的关键工作。在完全解决这个问题之前,必须把它从一个物理学与量子力学问题重新表述(或转化)为计算机科学问题。(124*参见本文第3.2节。)但是,专利法的创造性和实用性原则几乎只关注问题的求解。(124*参见本文第4节。)结果,在现行专利法原则中,形成好想法的两个至关重要的步骤被忽视了,而且可能没有得到应有的奖励。

第4节将讨论专利法原则的影响,深入分析有关信息自由流动和想法起源的错误假设如何渗入专利法原则,并提出具体的理论解决方案。但是,为了充分认识到纠正这两个错误假设的现实意义,本文接下来的两节先探讨当前关于社会网络和创新的社会学研究(第2节),然后通过三个独立的案例研究,对阻挠信息流动和想法产生的不同社会障碍进行分类(第3节)。概而言之,这些障碍代表了创新中重要但未被研究的社会网络失灵。

2.社会网络与创新:从中介到结构重叠

长期以来,社会关系在创造、传播和应用新信息方面的作用一直是社会学研究的课题。(125*例如参见Gautam Ahuja,Collaboration Networks,Structural Holes,and Innovation:A Longitudinal Study,45 ADMIN.SCI.QUART.425,426(2000)(“不过,最近一些开创性研究从创新生成的角度探索了网络结构”)。Ronald S.Burt,Structural Holes and Good Ideas,AM.J.SOC.349,351-52(2004)(下文简称“Structural Holes”)。)越来越多的理论和实证研究表明,社会关系创建的网络“通过影响个人和集体获取、转移、吸收和应用知识的能力,影响他们创造知识的效力和效率”。(127*Corey Phelps,Ralph Heidl & Anu Wadhwa,Knowledge,Networks,and Knowledge Networks:A Review and Research Agenda,38 J.MGMT.1115,1117(2012).)这些研究统称为“知识网络”研究。(128*同上。)知识网络是一组通过关系相互连接的节点;节点是社会网络存储特定类型知识的位置。虽然节点可以是知识元素(如专利或产品)或“非人类知识存储库”(如数据库),但在本文中,我将着重关注社会科学家研究得最多的节点,即由个人或社会集体组成的节点,比如团队和组织。节点之间的关系既促进又限制了知识的创造、转移和吸收。(129*例如参见PETER R.MONGE & NOSHIR S.CONTRACTOR,THEORIES OF COMMUNICATION NETWORKS 35(2003)。)

2.1信息如何流动:创新的结构漏洞与中介问题

社会学家纳德·伯特(Ronald Burt)的研究提供了关于社会关系如何影响信息传播(进而影响创新方向和速度)的深刻见解。伯特发现,社会网络结构中有一个特殊特征,即结构漏洞(structural holes),并将它作为市场竞争结果的关键解释变量,包括确定产品创新与营销的赢家和输家。(130*RONALD S.BURT,BROKERAGE & CLOSURE:AN INTRODUCTION TO SOCIAL CAPITAL(2005)(下文简称BROKERAGE & CLOSURE);Structural Holes,上注126,第388页。)结构漏洞反映社会关系的不连续性,可以把它理解为信息矩阵中阻止信息在群体间自由流动的间隙。譬如,当两个或多个具有潜在互补信息的社群鲜有或没有成员跨社群互动时,就会出现结构漏洞。将有密集社会联系的集群隔开的结构漏洞并不罕见,甚至是社会结构的一个典型特征。(131*Structural Holes,上注126,第351页(“社会结构的典型特征是集群之间偶尔会通过桥梁关系紧密联系在一起”);参见本文图1。)伯特推测“位于社会结构漏洞附近的人更有可能产生好想法”,Structural Holes,上注126,第349页。因为他们可以接触到更多样化的信息以及“不同的思维和行为方式”。(132*同上,第349—350页。)这些参与者[在网络社会学术语中被称为“中间人”(broker)(134*例如参见BROKERAGE & CLOSURE,上注130;Lee Fleming & David M.Waguespack,Brokerage,Boundary Spanning,and Leadership in Open Innovation Communities,18 ORG.SCI.165,165(2007)。)或“跨边界者”(boundary spanners)(135*例如参见Rob Cross,Chris Ernst & Bill Pasmore,A Bridge Too Far?How Boundary Spanning Networks Drive Organizational Change and Effectiveness,42 ORG.DYNAMICS 81,88(2013);Fle-ming & Waguespack,上注134。])可以利用他们与多个知识社群的接触,提出在他人看来无比“有创意的”想法。(136*例如参见Structural Holes,上注126,第388—389页。)

|

“结构漏洞”和“中介”的概念做出了两个理论贡献:挑战传统市场失灵模型背后的“信息自由流动”假设,并为揭示突破性想法的起源提供了新的线索。首先,由于知识传播结构是块状而非平滑的,因此,创新者往往无法真正获取名义上可供大众获取的信息(即不是刻意保密的信息)。社会关系中的结构漏洞阻断了有用信息在很少或没有共享连接(shared ties)的社群之间有意义地流动。正如伯特所说:“信息不会在竞争领域均匀传播。这并不是说参与者个个守口如瓶,尽管这也可能是个问题。问题其实在于参与者之间的联系并不均衡,他们只关注与自己和朋友相关的信息……”(137*RONALD S.BURT,STRUCTURAL HOLES:THE SOCIAL STRUCTURE OF COMPETITION 13(1992).)了解这些结构漏洞如何产生、维系和桥接,是网络社会学诸多研究的一个重要目标。

其次,“新想法”的出现受到知识传播块状结构的强烈影响。根据这一观点,创新产生于“重组式的搜索”过程,其间个人在网络中的位置决定了他将如何搜索信息,以及最容易获得和发现的最有价值的信息类型。(138*例如参见Lee Fleming,Recombinant Uncertainty in Technological Search,47 MGMT.SCI.117,118(2001)。)在网络中处于特权(“中介”或“桥接”)位置的创新者可以想出“最佳”想法,因为他们能接触到(并因此能够组合)来自无关联社群的不同元素。(139*伯特和其他人的实证研究发现,结构漏洞假说在多种情形下都得到了支持。例如参见Structural Holes,上注126,第377页(阐明在组织结构漏洞之间建立联系的经理更有可能提出高层管理者认可的“好想法”);Lee Fleming,Santiago Mingo & David Chen,Collaborative Brokerage,Generative Creativity,and Creative Success,52 ADMIN.SCI.Q.443,447(2007)(实用专利的使用数据表明,发明人“如果在原本互不关联的合作者之间建立关系,则更有可能创造新的组合”);Jill E.Perry-Smith,Social Yet Creative:The Role of Social Relationships in Facilitating Individual Creativity,49 ACAD.OF MGMT.J.85,96-98(2006)(正如知识渊博的观察家认为的,处于中介位置的个人比在特定节点内保持联系的个人更有创造力)。)

引言中提及的卡迪森-辛格问题是中介的又一例证。事实上,正是借助数学家吉尔·卡莱与计算机科学和数学社群的共享连接,卡迪森-辛格问题才从数学领域“迁移”到了计算机科学领域。(140*例如参见Klarreich,上注15,第1页;Mackenzie,上注19。)在这一案例中,卡莱充当了数学与计算机科学联系的“中间人”,将问题从一个社群转移到另一个社群,并将卡迪森-辛格问题的数学表述转换成了计算机科学家能够理解并最终解决的表述。

到目前为止,我(和伯特一样)一直关注个人或企业家在网络中的位置,这决定了他提出好想法或担任“中间人”的能力。换句话说,我聚焦个人的社会网络对其自身创造力的影响。但是,个人成功地重组来自不同社群的各种元素的能力终究有限,哪怕他与那些社群的成员有社会联系。原因有二:第一,任何个体对不同研究领域的理解能力都会受到认知上的限制。(141*Phelps、Heidl & Wadhwa,上注127,第1144页(“向心性增强一定程度上提供了获取更多样化信息的途径,参与者可能需要花费更大的认知努力和资源来理解并利用这些信息”)。第二,在任何特定领域获得专业技能都需要“边干边学”,也就是说需要融入相关的专家群体。(142*例如参见Laura G.Pedraza-Farina,Understanding the Federal Circuit:An Expert Community Approach,30 BERKELEY TECH.L.J.89,115(2015)(收集了有关专业社会学的资料并阐明“边干边学”的重要性)。)很少有人能够从两个或三个以上的不同实践社群获得编码知识和默会知识。(143*例如参见同上,第114页(探讨了有关默会知识如何影响专家群体的各类研究);另见Lee,上注111,第1523—1529页(收集了研究默会知识的相关资料)。)当然,这些限制在复杂问题的背景下会被放大,毕竟这些问题不只需要了解和融入两个学科,而是三个或更多的学科。弄清楚这两个局限,社会网络研究的分析单元也就从个人的工作转换为团队的工作,这是下一小节的重点。(144*例如参见Mary L.Disis & John T.Slattery,The Road We Must Take:Multidisciplinary Team Science,2 SCI.TRANS.MED.1(2010);Stephen M.Fiore,Interdisciplinarity as Teamwork-How the Science of Teams Can Inform Team Science,39 SMALL GROUP RES.251,251-77(2008);Stefan Wuchty,Benjamin F.Jones & Brian Uzzi,The Increasing Dominance of Teams in Production of Knowledge,316 SCIENCE 1036,1036-38(2007)。

2.2好想法从何而来?结构重叠与团队创造力

直到最近,关于团队创造力与成功的社会网络研究仍然分为两类研究传统。一类传统强调团队成员之间紧密联系的重要性(如图1和图2所示的将各个实践社群的成员连接起来的牢固关系)。团队成员的紧密联系被认为有助于生成团队凝聚力,并促进某种共同研究文化和一系列社会规范的发展,这反过来又能提高团队成员之间的信任度。关于有凝聚力的群体如何促进创新的理论强调,信任的关键作用在于促进人们公开和接受新想法,而无须担心搭便车或卸责的问题。(145*例如参见Lee Fleming,Charles King III & Adam I.Juda,Small Worlds and Regional Innovation,18 ORG.SCI.938,940-41(2007);Brian Uzzi & Jarrett Spiro,Collaboration and Creativity:The Small Worlds Problem,111 AM.J.SOC.447,462-63(2005)。)团队成员之间的紧密联系也被认为可以降低协调成本。(146*例如参见Brian Uzzi,Social Structure and Competition in Inter-Firm Networks:The Paradox of Embeddedness,42 ADMIN.SCI.Q.35,48-49(1997)。)另一方面,另一类研究传统强调多样性更重要,而不是紧密联系。(147*例如参见Vedres & Stark,上注29,第1154页(“商业集团可能会选择放弃集团内部的高紧密度,转而与集团外部的公司保持较弱的联系。这种以密度换取多样性的策略通过减少冗余连接的数量节约了网络资源”)。)有观点认为,团队多样性可以弥合结构漏洞、提高团队绩效,继而激励人们迁移和重组不同实践社群的思想、方法与资源。

然而,信任和多样性往往起着相反的作用:信任随着背景多样性的减少而增加。(148*例如参见FRANCESCO RAMELLA,SOCIOLOGY OF ECONOMIC INNOVATION 135-37(2016)(总结了关于团队信任和多样性的研究)。)相比于成员有不同专业背景的团队,拥有相同研究传统、使用相同研究工具并优先考虑相似研究问题的团队将享有更高的信任度。但这类团队的过度内聚阻碍了“非冗余知识的流通和原创想法的产生,反而会偏向团队从众行为”。(149*同上,第137页。)不同团队可以通过建立桥梁关系,确保团队获得非冗余的互补知识来避免这个问题。但是,比起同质团队,多元化团队不太可能享有高度的信任,因为不同研究传统的成员及其相伴随的不同研究工具和优先事项,很可能导致沟通和协调方面的困难。一如巴拉兹·韦德里斯(Balazs Vedres)和大卫·斯塔克(David Stark)所言:“中介与连接提供了获取想法和信息的途径,但其本身缺乏实现的手段。封闭与内聚提供了协调的手段,但缺乏有利于发现的多样性。”(150*Vedres & Stark,上注29,第1154页。)因此,有内聚力的团体存在“想法缺乏的问题”(152*同上。),中介式的社群则存在“行动(或协调)问题”。(151*同上。)

最近,第三个研究方向旨在调和前两种研究传统,强调“创新涉及熟悉度和多样性的结合”。(153*同上。)在一系列有影响力的论文中,马蒂吉斯·德瓦恩(Mathijs de Vaan)、大卫·斯塔克和巴拉兹·韦德里斯评价并借鉴了结构漏洞和中介的概念。(154*Mathijs de Vaan,Balazs Vedres & David Stark,Game Changer:The Topology of Creativity,120 AM.J.SOC.1144(2015);Vedres & Stark,上注29。)他们强调,想法或信息(通过中介)在实践社群之间迁移通常不足以产生突破性创新。(155*Vedres & Stark,上注29,第1151页(“这种‘中介+封闭’的观点将创新视为引进和实施想法,我们则提供一种将企业家精神视为重组的替代概念”)。)德瓦恩、斯塔克和韦德里斯对伯特中介概念的评论在很多方面反映了我本人对市场失灵模型(即假设想法只是单纯的“存在”,外生于对创新的相关经济分析)的批评。(156*同上(“在我们看来,真正的创新想法首先是对问题本身的全新概念化,而不是在群体之外自由流动”)。)三位作者批评伯特把想法的产生简化为从一个社群到另一个社群的想法迁移,未能首先思考不寻常的新重组(或想法)是如何出现的。(157*De Vaan、Vedres & Stark,上注154,第1151—1152页(“网络的传播模式指的是想法如何流动,而结构重叠指的是想法如何产生。在前一种观点中,网络起着传播系统的作用,将信息从一个社会位置转移到另一个社会位置,将某个想法的核心移植到组织上更有利的环境。相比之下,结构重叠更像是一个生产过程,在这个过程中,随着新资源的发现,新的问题得以概念化”)。)正如作者们指出的:“我们面临的挑战不是引进想法或信息,而是创造知识。”(158*Vedres & Stark,上注29,第1151页。)要做到这一点,仅仅让不同社群“远距离接触和随意获取信息”,鼓励信息在他们之间顺畅流动是不够的(就像中介行业的情况)。(159*同上。)确切地说,“产生新问题、新知识和新能力(而不是转移已被接受的想法)”(160*同上,第1158页。)需要具有不同认知能力的群体之间深入、频繁地互动。可是,这种合作只有通过成员身份重叠、认知风格及背景各异的群体交流互动才能实现。这就是德瓦恩、斯塔克和韦德里斯论著的主要贡献:由多个实践社群中的多个成员组成的团队可以在成员之间产生足够的信任,从而实现跨越不同研究传统的持续合作。多个个体在多个群体中的重叠成员身份无异于黏合剂(信任),可以鼓励不同的实践社群携手共进,即便这些社群存在差异。突破性创新需要这种由多样性带来并由信任维系的“生成张力”(generative tension)。(161*De Vaan、Vedres & Stark,上注154,第1153页(“团队成员之间差异越大,信任对这种张力就越重要:不是为了消除张力,而是为了保持张力,直到出现创造性风格的新组合”)。)

德瓦恩、斯塔克和韦德里斯将这种网络结构称为重叠群体之间的结构重叠(structural fold)。(162*参见本文图3。)为了阐释结构重叠如何引发创新,作者们使用了一个有用的关于语言的类比:想象你正在与拥有相同知识基础的人交谈。你们会完全理解对方,但学不到新东西。想增进知识,你需要和知识基础与你截然不同的人交流;但要相互理解,你必须愿意消除误解,开发新的共享语言。正如作者们解释的:结构重叠很重要,因为它不仅有助于一种代码向另一种代码的转换,而且促进了新语言的原始词汇的出现。也就是说,结构重叠是开发克里奥尔语的媒介空间(agent space)。在社群内工作并时而与处在重叠部位的其他人协调行动,结构重叠使开发某种基本语言成为可能。在认知差异很大的情况下,即使原始词汇,也可以成为真正的创造性创新的恰当起点。再加上信任,即可创造一个环境,让参与者处理歧义和非可译性(non-translatability)张力。(163*De Vaan、Vedres & Stark,上注154,第1153页。)我把卡迪森-辛格问题及其由计算机科学家团队成功解决的过程,记述为中介的一个典型案例。数学家与计算机科学家开展合作,以期了解卡迪森-辛格问题的不同表述的复杂性及其完整解决方案和潜在应用,也有助于说明结构重叠的重要性。带领团队为这个问题提供解决方案的计算机科学家丹尼尔·斯皮尔曼承认,自己并没有“真正理解卡迪森-辛格问题”(164*Daniel Spielman,The Solution of the Kadison-Singer Problem,TECHTALKS.TV,http://techtalks.tv/tal ks/the-solution-of-the-kadison-singer-problem/59383[https://perma.cc/L6MJ-3S9J](跳转到1:22)。,毕竟这个问题最初是用数学物理语言表述的。另一边,数学家们也同样指出,他们“很难理解计算机科学家是如何解决卡迪森-辛格问题的”。(165*Klarreich,上注15。)数学家和计算机科学家汇聚一堂努力探索卡迪森-辛格问题,类似于构建结构重叠,为两个群体之间开发新的共享语言创造了空间。

|

2.3突破性创新中的发现问题和表述问题

正如德瓦恩、斯塔克和韦德里斯强调的,产生想法的一个关键步骤是发现问题和表述问题,但这在专利法原则和理论中都未得到充分重视。(166*De Vaan、Vedres & Stark,上注154,第1154页、第1186页。)事实上,结构重叠的重要性恰恰在于,重叠群体能够重新组合他们的知识库,从而在多个实践社群的交叉点重新表述现有问题,并提出新的问题。(167*同上。)实用主义哲学学派创始人约翰·杜威(John Dewey)生动地描述了“发现问题”和“表述问题”对创新的重要意义,并批评通俗的创新概念流于分析性地解决问题。杜威提出:就思考而言,从一个现成的问题,一个凭空捏造或从真空中产生的问题开始,这太不合理了。在现实中,这样的“问题”只是一项分配的任务。一开始并不存在某种情况和某个问题,更不用说只有问题没有情况,而是一种令人烦恼、令人困惑、难以对付的情况,其中的困难可以说遍及整个局面,影响着总体局势。如果我们知道困难是什么以及在哪里,思考的工作会比现在容易得多……事实上,我们找到出路并解决问题与厘清问题到底是什么是同时发生的。(168*JOHN DEWEY,ANALYSIS OF REFLECTIVE THINKING(1933),转载于8 THE LATER WORKS OF JOHN DEWEY 201(Jo Ann Boydston et al.eds.,2008)。)要更好地理解杜威描述的创新者经常面临的“令人烦恼、令人困惑、难以对付的情况”(169*同上。),我们可以参考几位创新社会学家后来提出的论点:在特定的创新中,瓶颈(或限速(170*在本文中,我使用术语“限速”步骤来表示创新中的最慢步骤,它决定了创新发生的总体速度。这一术语最初用于化学领域,但创新政策学者已经开始将它应用于创新过程的各个步骤。例如参见Nancy S.Sung & John E.Burris,Regulatory Science Innovation:A Rate-Limiting Step in Translation,4 SCI.TRANS.MED.Sept.5,2012,第1页。))步骤通常在于发现并表述一个需要解决的问题。一旦定义了问题,解决问题的步骤往往就会显露。从这个角度看,将创新视为从一个想法开始并以产品开发结束,忽视了促成想法产生的最重要步骤:发现和表述特定想法试图解决的问题。优先考虑解决问题而不是发现问题,忽略了一个关键环节:实践社群到底如何发现和表述需要解决的好问题?

卡迪森-辛格问题再次很好地说明了发现问题和表述问题的重要性。卡迪森-辛格问题本身的表述(“发现问题”的一个示例)由两位对量子物理学深感兴趣的数学家完成,他们创造了一个完整的探索领域。(171*Klarreich,上注15,第2—6页。)尝试解决卡迪森-辛格问题引发了无数创新,首先是在数学领域,然后是工程和计算机科学领域。(172*例如参见Casazza & Tremain,上注14;Klarreich,上注15;Mackenzie,上注19;Kadison-Singer Math Solution May Mean A Boost For Science 2.0,SCIENCE 2.0 BLOG(Jul.12,2014,12:30 PM),http://www.science20.com/news_articles/kadisonsinger_math_solution_may_mean_a_boost_for_science_20-140452[https://perma.cc/HFE4-UVUJ];Holly Lauridsen,Effort to Model Facebook Yields Key to Famous Math Problem(and a Prize),YALE NEWS(July 7,2014),http://news.yale.edu/2014/07/07/effort-model-facebook-yields-key-famous-math-problem-and-prize[https:// perma.cc/E9BY-VF7J]。)反过来,将卡迪森-辛格问题重新表述为计算机科学问题,揭示了表述问题的重要性。斯皮尔曼把数学语言表述的卡迪森-辛格问题转化为计算机科学语言(一个关于网络连接的稀疏化问题),从而能够用一套完全不同于数学家和工程师之前使用的工具来分析这个问题。(173*参见Klarreich,上注15,第1页。)请注意,用网络稀疏化语言表述卡迪森-辛格问题本身就提供了一个解决方案,或者至少提出了一套解决该问题的工具和步骤。(174*同上。)事实上,一旦使用网络稀疏化术语表述了问题,斯皮尔曼就自信可以相对迅速地解决问题,因为这种表述“看起来那么自然,对他思考的事情是那么重要”。(175*同上。)

我在本文中使用的术语“表述问题”,与“发现问题”密切相关。要想发现一个问题,需要以分析性的处理方式“表述”某个关于世界的谜题。我用“发现问题”表示首次“表述”一个需要解决的谜题或问题,而用“表述问题”表示用其他实践社群可以理解的语言重新表述同一个问题。就像卡迪森-辛格问题说明的,真正有创意的想法一般始于“对问题本身的全新概念化”。(176*Vedres & Stark,上注29,第1151页。)

结构重叠概念为我们思考如何发现新问题,然后依次重新表述问题提供了一种方法。正是通过摩擦或“生成张力”,多个具有不同认知能力的社群以结构重叠的方式聚集在一起,才发现了新的问题。(177*见DAVID STARK,THE SENSE OF DISSONANCE 109(2009)(认为虽然“可以通过企业积累的知识解决已确定的问题,但创新的真正挑战不是解决已经确定的问题,而是预见并提出新的问题”)。)社会学家理查德·莱斯特(Richard Lester)和迈克尔·皮奥雷(Michael Piore)将发现新问题的过程称为“解释”而不是分析,因为分析是为了解决已确定的问题。(178*RICHARD LESTER & MICHAEL PIORE,INNOVATION:THE MISSING DIMENSION 53(2006).)与德瓦恩、斯塔克和韦德里斯一样,莱斯特和皮奥雷把发现问题的过程比作两个不同语言群体初次相遇并试图相互理解的情形。(179*同上,第53—54页。)他们在研究三个不同行业(牛仔裤、手机和医疗器械)的创新时得出结论:“不同背景和不同观点的人相互对话,发现并厘清问题,进而可以讨论解决方案……如果这些对话持续下去,就会形成类似于语言社群这样的东西。新产品就从这种社群中诞生。”(180*同上,第10—11页、第51页。莱斯特和皮奥雷描述了三项关键技术如何从跨界创新中产生:“手机是收音机和电话的组合;时尚牛仔服结合了借鉴于医院和酒店的传统工服和漂洗技术;医疗设备借鉴了基础生命科学和临床实践。如果没有这些不同领域的跨界整合,就不会有任何新产品。”同上,第14—15页。)面对最初的误解和歧义保持对话,创造了必要的“生成张力”,从而促成了突破性创新。(181*同上,第54页(描述“手机如何从产品是收音机还是电话的模糊空间中诞生;通过对这种模糊性的把握,手机变成了与两者皆不相同的东西”)。)

然而,发现问题的过程充满障碍,原因在于跨实践社群的交流或知识转化困难重重,换言之,知识空间的结构内部存在信息流动困难(前文已有详细描述)。(182*参见本文第2.1节。另见Lester & Piore,上注178,第33页(描述了经理和工程师并不愿意跨界工作:“尽管文献和我们的访谈中有很多关于跨界融合的讨论,但我们的受访者都更乐于、也更擅长谈论一个边界清晰、管理有序的世界,而不是自由开放交流的世界”)。)所以,研究好想法的起源让我们又回到了信息自由流动的错误假设。只有理解导致跨社群合作破裂(或最初阻止合作发生)的社会失灵,我们才能制定政策措施以优化创新成果。

2.4小结

本节运用网络社会学的研究,描述知识网络的块状结构如何通过结构漏洞隔开社会关系紧密的实践社群,进而阻止了潜在互补信息的跨社群自由流动。信息穿越结构漏洞而流动的障碍,或者更准确地说信息交换、重组和重构的障碍,阻碍或延迟了突破性创新的出现。这是因为在发现和表述新问题的激发下,突破性的想法会出现在结构重叠处,在知识网络的结构重叠处,有认知差异的实践社群可以彼此交流互动。

放弃市场失灵模型中的假设,即信息在知识空间自由流动,以及“存在”一系列现成的待解决问题,就可以揭示社会结构对信息流动及其有效重组的重要意义。因此,了解结构漏洞以及它们如何产生与维持,是创新政策的关键任务之一。下一节将研究计算机科学与数学、公共卫生、医学研究三个不同行业的三个案例,以此说明这一点。案例研究有两个作用:首先,更具体地阐述网络研究的抽象命题,说明创新的社会障碍无处不在;其次,为网络研究本身添砖加瓦,提供一种我称之为“社会网络失灵”的分类法,指出社会网络结构的特征是维持结构漏洞,阻止想法通过结构重叠进行高效的传播和重组。

通过具体的案例研究,了解信息流动、发现和表述问题的不同障碍如何出现,有助于找出专利法原则与实验室中实际的科学技术研究不一致的领域,并为更好地结合专利法原则与现实的科学技术研究提供指导。我将在第4节剖析社会障碍对专利法原则的这些影响。更宽泛地说,了解有效的结构重叠为何和如何无法形成或难以维持,对设计创新法律和政策,解读市场为何以及如何无法维持最创新同样重要。我将在第6节论述这些启示。

3.创新中的社会网络失灵:三个案例研究

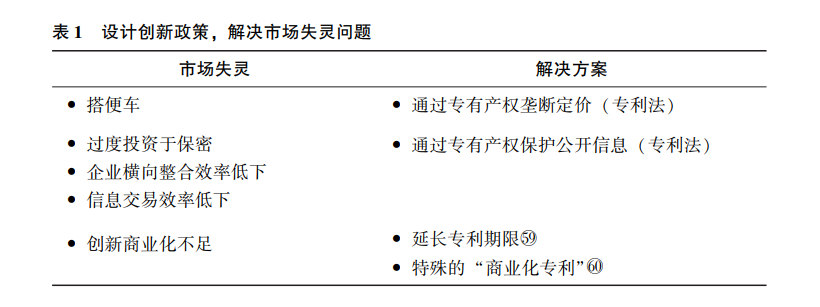

本节呈现三个案例研究,阐释社会结构对信息流动及其在各行各业中有效重组的重要意义。这些案例提供的具体证据表明,由于种种社会障碍,信息并非自由流动,而是在实践社群之间极不均匀地传播。案例还揭示了发现问题和表述问题如何成为构思突破性想法的关键限速步骤,而这些步骤从法律和政策的角度看都值得更多关注。通过这些案例研究,我提出了社会网络失灵的分类法。这一分类法(表2)补充了法学学者和经济学者长期使用的传统市场失灵分析(表1所示),识别出创新的具体社会障碍,以期引导新的法律和政策干预。表2社会网络失灵的分类

|

3.1公共卫生中的社会网络失灵:轻型香烟与癌症

第一个案例研究涉及公共卫生领域的社会网络失灵,这导致10年后才发现吸低焦油或轻型香烟和吸普通香烟同样致癌。20世纪60年代末,人们普遍认识到吸烟是导致肺癌的主要原因,烟草公司开始致力于生产轻型香烟。(183*参见U.S.DEP'T OF HEALTH,EDUC.,AND WELFARE,PUBLIC HEALTH SERVICE PUBLICATION NO.1103,SMOKING AND HEALTH:REPORT OF THE ADVISORY COMMITTEE TO THE SURGEON GENERAL OF THE PUBLIC HEALTH SERVICE(1964)。)起初公共卫生专家认为轻型香烟可以降低罹患癌症的风险,这基于一个貌似合理的假设,即“向吸烟者提供较少焦油的香烟可能也会减少患癌症的概率”。(184*U.S.DEP'T OF HEALTH & HUMAN SERVS.,RISKS ASSOCIATED WITH SMOKING CIGARETTES WITH LOW MACHINE-MEASURED YIELDS OF TAR AND NICOTINE 1-2(2001)(“面对大量吸烟者持续暴露于烟草烟雾中的致癌物质,公共卫生当局做出了一个合理的推论:向吸烟者提供较少焦油的香烟可能也会减少罹患癌症的概率,继而生产和销售低焦油香烟逐渐形成势头”)。)于是,在20世纪七八十年代,由于消费者深信轻型香烟比未过滤香烟安全得多,轻型香烟的消费量急剧增加。(185*同上,第197页(“在很大程度上,吸烟者选择轻型香烟和超轻型香烟,是因为他们认为这些香烟的危害较小,造成的健康问题更少”)。

然而现在,人们已经普遍承认轻型香烟的致癌性并不比普通香烟低,甚至可能导致特别严重的癌症。(186*同上,第146页。)但是,在公共卫生研究人员真正揭示这一重要发现(187*这里我着重讨论公共卫生研究人员可以获得的公共数据。有可靠报告称,在公布得出这一结论所需的数据之前,烟草公司已经知道低焦油香烟的负面影响。例如参见STAFF OF H.R.COMM.ON GOV'T REFORM,108TH CONG.,THE LESSONS OF“LIGHT”AND“LOW TAR”CIGARETTES:WITHOUT EFFECTIVE REGULATION,“REDUCED RISK”TOBACCO PRODUCTS THREATEN THE PUBLLC HEALTH ii(Comm.Print 2003)(“尽管烟草公司在广告中宣传‘轻型’和‘低焦油’香烟对健康影响更小,但它们知道,吸烟者从这些产品中摄入的尼古丁和其他毒素的含量通常与普通香烟无异”)。)的整整10年之前,得出这一结论所需的实证数据就已公开。例如(188*参见Noshir Contractor,Collaborative Research:Social Networking Tools to Enable Collaboration in the Tobacco Surveillance,Epidemiology,and Evaluation Network(TSEEN),NAT'LSCI.FOUND.,AWARD ABSTRACT NO.0836262,https://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=0836262[https://perma.cc/RE4W-E3JR]。)只不过,关键的实证数据名义上是公开发表在研究论文中,实际上却散布于各个研究社群;这些研究社群之间没有合作或交流,也不知道彼此的发现,尽管他们所有人都在研究同一个课题:癌症和吸烟。(189*同上。)事实上,三个不同的研究团体:流行病学家、吸烟实验室和专攻香烟逆向工程的化学家,已经从美国国家癌症研究所(NCI)获得了超过2亿美元的资金,用于研究吸烟的影响。

流行病学家进行大规模人群研究时发现,一种恶性肺癌的发病率日益上升。(190*同上。)这种恶性肺癌是在轻型香烟进入市场后不久开始暴发的,但流行病学家并没有将吸轻型香烟与这种更具侵袭性的肺癌联系起来。(191*同上。)大约在同一时间,吸烟实验室开始研究改用轻型香烟的吸烟者行为,发现这些人每天吸烟吸得更深、更多,从而补偿了轻型香烟中焦油和尼古丁含量较低的情况。(192*U.S.DEP'T OF HEALTH & HUMAN SERVS.,上注184,第3页。)因此,尽管机械测量显示轻型香烟焦油含量减少,但改吸轻型香烟的人“维持了每天的尼古丁摄入量”。(193*同上,第2页。)最后,香烟逆向工程实验室在轻型香烟中发现了具有未知致癌特性的新添加剂。(194*同上,第160页。吸烟实验室还发现,轻型香烟吸烟者吸入的烟雾量是普通香烟吸烟者的5倍,但这些实验室也不知道流行病学的研究结果。U.S.DEP'T OF HEALTH & HUMAN SERVS.,上注184,第18—19页。)然而,这些实验室一直不知道流行病学研究发现的新型肺癌,也就没有将其发病率上升与轻型香烟的这些潜在致癌物质关联起来。(195*参见Contractor,上注188。)

直到加州大学旧金山分校的研究人员尼尔·贝诺维茨(Neal Benowitz)无意中看到这三个领域的研究报告,才提出了一个前景光明的假设,将低焦油香烟中新的潜在致癌添加剂与轻型香烟的吸烟者行为和恶性新型肺癌联系起来。(196*University of California,San Francisco,Neal Benowitz,MD,UCSF P ROFILES,http://profiles.ucsf.edu/neal.benowitz#toc-id2[https://perma.cc/76GB-LPKQ];参见U.S.DE Profiles.ucsf.edu/neal.benow,上注184,第44—45页、第47页。)贝诺维茨说服美国癌症研究所资助研究以验证这一假设。经过6个月的时间,由癌症研究所资助的来自三个领域的研究小组证明这个假设非常正确,10年的研究总算连接在了一起。(197*参见Melinda T.Willis,Light Cigarettes Are Not Safer,ABC N EWS(“这份报告汇集了不同学科的科学家意见,并得出结论认为,改吸低焦油的轻型香烟会带来重大的健康风险”)(引自Scott Leischow,chief of the National Cancer Institute Tobacco Control Research Branch),http://abcnews.go.com/Health/story?id=117102[https://perma.cc/6RPF-T88P](最后访问时间:2017年3月23日)。)

这一案例研究充分表明,解决公共卫生问题的信息何其重要,这些信息位于公共领域的某处,没有法律约束,任何人都可以搜寻和获取,然而在10年的时间里,相关参与者实际上并没有获取或有效重组这些信息。相反,如果知识资源驻留于被结构漏洞隔开的不同实践社群,信息自由或公开往往不足以解决需要结合社群专业知识的复杂问题。在这种情况下,信息重组的障碍既不是私人控制信息,也不是高获取成本,至少不是开源文献中被概念化为技术可获取性和成本函数的“获取成本”。(198*参见本文第1.1节。)确切地说,这三个社群之间缺乏社会和认知联系才是10年延误的根源。(199*参见本文表2。)

知识重组的第一类社会障碍直接来自伯特对信息空间结构漏洞的研究:社群成员如何搜索信息并优先考虑找到的信息,很大程度上取决于他认识的人(社会联系)以及这些熟人了解的东西(认知联系)。(200*参见本文2.1节。)流行病学家完全没有跟上香烟逆向工程实验室的最新研究,也没有与该社群的成员进行日常交流。同样,逆向工程实验室的化学家并不经常阅读流行病学研究报告,也没有定期与研究癌症的流行病学家接触。只不过,两组人都能够理解对方的研究论文和结果。

美国国家癌症研究所正是从轻型香烟和癌症研究的经历中认识到这一缺陷,才创建了烟草信息网格(TobIG),以实现烟草监测、流行病学和评估网络(TSEEN)内部的协作。(201*例如参见Scott J.Leischow,Allan Best,William M.Trochim,Pamela I.Clark,Richard S.Gallagher,Stephen E.Marcus & Eva Matthews,Systems Thinking to Improve the Public,35 AM.J.PREV.MED.S196,S199(2008)。)对烟草信息网格的一种理解是,它是一个政策解决方案,旨在创建基础设施,促进被结构漏洞分隔的社群之间进行更深层次的互动和联系。正如我们将在第4节中看到的,建立知识基础设施的政策举措可以帮助弥合结构漏洞,尤其是当我们讨论的社会障碍仅仅是社群之间缺乏社会和认知联系时。

这一案例研究还进一步证明,发现问题对创新具有重要作用。与吉尔·卡莱在解决卡迪森-辛格问题中扮演的角色一样,贝诺维茨扮演了这些无关联社群之间的“中间人”或“边界破坏者”。换言之,贝诺维茨填补了将这三个实践社群的信息空间分隔开的结构漏洞。但是请注意,贝诺维茨的角色不只是将信息从一个社群迁移到另一个社群。他处在结构漏洞的位置,可以接触到来自三个无关联社群的知识,这使他能够提出关于吸轻型香烟的新颖假设。运用本文的语言陈述,即贝诺维茨发现了一个问题:为什么在轻型香烟进入市场后,一种恶性肺癌的发病率增加了?而只有结合这三个社群的专业知识才能解答这个问题。无论如何,就像卡迪森-辛格问题一样,限速步骤乃是发现问题和表述问题。一旦问题被发现并确定下来,解决方案很快就出现了。

3.2数学与计算机科学中的社会网络失灵:卡迪森-辛格问题

正如一篇评论文章所说,关于卡迪森-辛格问题的精确描述,“几乎无法翻译成简单的语言”。(202*Mackenzie,上注19。)而我选择将它作为创新中社会网络失灵的研究案例,是因为它的解决途径有力地说明了三个重要问题。第一,在任何给定的技术探索领域内,都存在许多被结构漏洞分隔开的实践子社群,这与该技术领域的局外人可能认为的情况相反。换句话说,和上一节叙述的参与烟草研究的社群一样,这些子社群缺乏社会和认知联系。因此,大家彼此之间不经常交流,往往也不知道对方的研究结果。第二,在某些情况下,特定技术领域内的研究社群甚至无法解释和评估彼此的研究成果,毕竟相互之间存在巨大的认知差异,而这很可能阻止富有成效的想法重组。(203*参见本文表2。)第三,正是由于认知差异产生的障碍,用一种可以被多个社群理解的语言表述问题才成为复杂创新的限速步骤。反过来,表述问题常常需要创立跨领域团队(或结构重叠),以便开发通用的新语言,从而在相互交汇中共同表述问题。

为说明这三点,接下来的段落将更全面地描述卡迪森-辛格问题,以及数学领域内外多个实践社群为解决此问题所做的努力。卡迪森-辛格问题涉及的第一个相关实践领域是量子物理学。(204*Mackenzie,上注19;另见Klarreich,上注15,第2—6页。)这个问题源于著名的海森堡测不准原理,该原理指出,实验中不可能同时测量粒子的位置和动量。(205*关于卡迪森-辛格问题的简明解释,参见Srivastava,上注16(视频教程)。)海森堡测不准原理引出了一个实验难题:如果不能同时测量位置和动量,如何以实验验证的方式描述粒子(或多粒子系统)的独特状态?(206*Srivastava,上注16,在时间00:15处。)1930年,物理学家保罗·狄拉克(Paul Dirac)假设“即使存在这一测不准原理,也总有办法绕过它”(207*同上,在时间00:40处。),因此“每个物理系统都可以用可同时测量的量来完全描述”。(208*同上,在时间00:28处。)这时,两位数学家理查德·卡迪森和伊莎多尔·辛格想弄清楚是否有严格的数学证据证明狄拉克的论断。(209*同上,在时间00:49处。)用我在引言中描述这个问题的话来说,就是有没有数学证据能够证明“每个物理系统都可以用可同时测量的量来完全描述”?(210*同上,在时间00:28处。)卡迪森和辛格认为答案是否定的,但无法得出数学证明。(211*同上,在时间00:49处。)(而后来马库斯、斯皮尔曼和斯利瓦斯塔瓦给出的答案是“可以”。(212*同上,在时间01:10、01:14处。))卡迪森-辛格问题求解的应用意义深远,包括改进工程应用的信号处理,以及改进对复杂网络群组间交互作用建模的技能。(213*例如参见Casazza & Tremain,上注14,第1页;Kadison-Singer Math Solution May Mean A Boost For Science 2.0,上注172,第1—2页;Klarreich,上注15,第5页;Lauridsen,上注172;Mackenzie,上注19。)

卡迪森-辛格问题如何从1959年算子代数社群的最初表述(214*这个社群包括(较小的)C*代数社群。)发展到数学、工程,最后是计算机科学的其他领域,这是一项关于想法传播、重构、重组以及社会障碍如何阻挠这个过程的迷人研究。用一位评论家的话说:“在最初的表述中,这个问题引起了算子代数专家的极大兴趣,其他人却很难理解。”(215*Mackenzie,上注19。)而在20世纪70年代,卡迪森-辛格问题的不同版本(或表述)开始出现在其他数学子领域,只是名称不同,如“铺路猜想”(216*同上。)、“布尔根-扎弗里猜想”(Bourgain-Tzafriri conjecture)(217*同上。)、“费辛格猜想”(Feichtinger conjecture)。(218*同上。)奈何构建这些不同版本的数学家“未必意识到彼此的存在”或知道卡迪森-辛格的最初表述。(219*同上。)

直到2006年,应用数学家兼工程师彼得·卡萨扎(Peter Casazza)和另外三位数学家才在一篇文章里“集中”了所有这些数学表述。卡萨扎解释道:一开始,我们并非要寻找相同版本的卡迪森-辛格问题……我们实际上是想试着解决这个问题,所以辗转于数学和工程的不同研究领域,希望其中某个领域有足够深刻的研究成果可以处理这个问题。侥幸的是,每次我们进入一个新的研究领域,都相当于提出了这个最著名的未解问题。(220*同上;另见Casazza & Tremain,上注14。)至此,卡迪森-辛格问题的演变表明,存在两种不同类型的社会障碍阻挠信息流动及其在数学领域的有效重组。首先,就像参与烟草和癌症研究的三个社群一样,不同的数学社群之间缺乏社会和认知联系。因此,C*代数社群成员不经常与(譬如)复杂分析或图论社群的成员互动(社会联系),也就不知道对方在做什么(认知联系)。但是,还有第二个障碍将这些社群分隔开:他们不具备理解对方研究成果所需的背景知识,或者,用本文的语言来说,他们之间存在巨大的认知差异。(221*参见本文表2。)综上所述,这两个因素解释了卡迪森-辛格问题最初在C*代数社群被隔离的原因,以及随后以不同社群的语言对该问题的独立重新表述。

与尼尔·贝诺维茨在烟草研究中的作用类似,彼得·卡萨扎和珍妮特·特里曼(Janet Tremain)也充当了中间人。他们的期刊论文将数学和工程学不同领域的多个问题与卡迪森-辛格问题联系起来,这正是问题表述有力地推动了解决方案形成的一个例证。(222*Casazza & Tremain,上注14,第4页。)卡萨扎和特里曼的文章用“更易于陈述”的线性代数矩阵语言,找到卡迪森-辛格问题的一种特殊表述。(223*Mackenzie,上注19。)这篇文章发挥了纽带作用,将人们对这个问题的多种理解连接在一起。正如一位强调问题表述很重要的分析家所说:“几乎在不知不觉中……河流逐渐接近它的目的地,猜想即使无法证明,也变得越来越容易陈述。”(224*同上(着重强调)。)事实证明,一旦找到了正确的问题表述方式,解决方案就会相对迅速地出现。

然而,卡迪森-辛格问题的解决方案并没有从这些数学子社群中诞生;而是产生于对复杂在线网络的研究。丹尼尔·斯皮尔曼的实验室最终提供了终极数学证据,证明卡迪森-辛格问题的答案是肯定的,该实验室专注于模拟“脸书这样的复杂在线社群,希望深入了解它们的形成和交互方式”。(225*Lauridsen,上注172。)本质上,斯皮尔曼的研究重点是,能否将任何给定的密集图(或网络,比如脸书)压缩成等效但更稀疏(从而也更简单)的图。(226*Srivastava,上注16。)用稀疏网络替代密集网络,就可以在密集网络平台上更轻松地运行应用程序或执行操作。用技术术语来说,这一研究领域就是“图形稀疏化”。(227*Mackenzie,上注19。)

结果表明,物理系统能否仅仅通过可同时测量的量来完全描述卡迪森-辛格问题,以及能否将任何复杂网络稀疏化为简单网络的计算机科学问题,都可以表述为矩阵和线性代数的问题。数学家吉尔·卡莱在讨论斯皮尔曼的稀疏化研究时首次提出了这种关联;这是中介的另一范例,发生在算子代数社群和计算机科学社群之间。(228*Klarreich,上注15。)一旦把这两个问题联系起来,将它界定为可以解决的同一个问题,斯皮尔曼的实验室就在相对短的时间(5年)内,使用数学界仍在消化的计算机模拟工具拿出了证明。(229*同上。)这个证明还把计算机科学家和数学家聚集在一起,以开发共享语言应对卡迪森-辛格问题破解后的无数影响,这实际上是力求创造一个结构重叠,使新的知识重组能够发生。(230*同上。)

卡迪森-辛格问题从数学社群迁移到计算机科学社群,进一步证明表述问题是创新中关键的限速步骤。它同时表明,两个或多个实践社群之间的巨大认知差异可能会延迟其交叉点问题的解决。在这个案例中,斯皮尔曼本人也承认他并不理解卡迪森-辛格问题的最初表述。最后,几位数学家声称马库斯、斯皮尔曼和斯利瓦斯塔瓦的证明“很魔幻”,他们仍在努力领会这支计算机科学家团队用以解决卡迪森-辛格问题的工具。(231*例如参见Klarreich,上注15[“我们还没有这种神奇工具的使用指南。”(引用数学家Terence Tao的话)];Orr Shalitt,Another One Bites the Dust(Actually Many of Them),NONCOMMUTATIVE ANALYSIS(June 20,2013),https://noncommutativeanalysis.wordpress.com/2013/06/20/another-one-bites-the-dust-actually-many-of-them[https://perma.cc/S5DV-LZXK](“这个证据在我看来简直不可思议”)。在博客中,Shalitt还从数学家的角度讨论了充分理解马库斯、斯皮尔曼和斯利瓦斯塔瓦所用技术的困难:“与我期望的相反,我无法使用他们的技术进行研究。以某种方式验算一个证明截然不同于真正理解这些技术如何工作以及在哪里应用它们。”同上。)

3.3医疗保健领域的社会网络失灵:癌症患者的生育能力

最后一个案例研究来自我与肿瘤生殖学协会(Oncofertility consortium)成员的访谈,该协会是一个由肿瘤学家、内分泌学家、低温生物学家和工程师组成的跨学科团队,研究年轻癌症患者的生育能力保存技术。(232*Interdisciplinary Research Program Consortia,NAT'L INSTS.OF HEALTH(June 25,2014),https://commonfund.nih.gov/Interdisciplinary/consortia[https://perma.cc/BJ9U-JSSK];The Oncofertility Consortium:Fertility Preservation for Women,NAT'L INSTS.OF HEALTH(June 25,2014),https://commonfund.nih.gov/Interdisciplinary/consortia/oncofer[https://perma.cc/RE98-NTP4].)这个案例研究是一个长期而又广泛的比较分析项目的一部分,该项目旨在研究跨技术领域的跨学科团队如何形成和运作。(233*关于本案例研究所用方法的完整描述以及肿瘤生殖学协会的更详细说明,参见Laura G.Pedraza-Farina,Constructing Interdisciplinary Collaboration:The Oncofertility Consortium as an Emerging Knowledge Commons,见GOVERNING MEDICAL KNOWLEDGE COMMONS(Brett Frischmann,Michael Madison & Katherine Strandburg,eds.,2017,Cambridge Univ.Press)。)在本文中,这个案例研究有助于说明和识别阻碍跨越社群边界有效发现问题和重组信息的一系列独立社会障碍,即评估研究项目、研究工具和研究结果有何价值的不同方法,我称之为不同的评估框架。与前两个案例研究一样,对癌症生殖学协会成员的采访也表明,在多个社群的相互交汇中发现和表述问题,对产生有关复杂创新的想法来说,是一个关键步骤。

肿瘤生殖学协会是美国国立卫生研究院路线图计划(NIH Roadmap Initiative)的一部分,其资金也来源于此。(234*Elias A.Zerhouni,US Biomedical Research:Basic,Translational,and Clinical Sciences,294 JAMA 1352,1355(2005).)该计划启动于2003年,旨在确定(并资助)需要国立卫生研究院各个研究机构以及各个传统科学学科之间进行合作与协调的潜在变革性研究。(235*Elias A.Zerhouni,The NIH Roadmap,302 S CIENCE 63,63(2003).)肿瘤生殖学协会的目标是满足癌症幸存者(尤其是女性)在确诊时选择保留生育能力的需求。随着癌症治疗变得日益复杂和有效,全球癌症幸存者(特别是儿童癌症幸存者)的数量不断增加。(236*NAT'L CANCER INST.,SEER CANCER STATISTICS REVIEW,1997-1999,11-12(L.A.G.Reis et al.eds.,2002),https://seer.cancer.gov/archive/csr/1973_1999/overview.pdf[https://permacc/8HGD-EXN8].)但关于癌症治疗对男性和女性生育能力影响的研究,以及关于女性生育能力保存技术的研究,一直相对滞后。为新确诊癌症患者提供生育服务的情况也是如此:在上述资助计划实施时,不孕症行业负责提供计划中的体外受精服务,但不具备提供急诊服务的能力。虽然越来越多的患者摆脱了癌症,但主治医生很少与患者讨论癌症治疗对生育能力的影响,或保留生育能力的选择。(237*Teresa K.Woodruff,The Emergence of a New Interdiscipline:Oncofertility,见ONCOFERTILITY:FERTILITY PRESERVATION FOR CANCER SURVIVORS 3,7(Teresa K.Woodruff & Karrie Ann Snyder,eds.,2007).)即便有研究表明,癌症患者对丧失生育能力的恐惧仅次于对死亡的恐惧,情况依然如此。(238*Carrie L.Nieman,Karen E.Kinahan,Susan E.Yount,Sarah K.Rosenbloom,Kathleen J.Yost,Elizabeth A.Hahn,Timothy Volpe,Kimberley J.Dilley,Laurie Zoloth & Teresa K.Woodruff,Fertility Preservation and Adolescent Cancer Patients:Lessons from Adult Survivors of Childhood Cancer and Their Parents,138 CANCER TREAT RES.201,205(2007).)结果,许多癌症幸存者遭遇了第二个毁灭性的诊断:癌症治疗导致的不孕不育。

我从采访中发现,癌症患者的需求与医学界的研究及治疗重点之间存在脱节,其根本原因之一是,肿瘤学家和生殖内分泌学家缺乏沟通与合作。肿瘤生殖学协会试图弥补这些“信息、数据和选择缺口”(239*Woodruff,上注237,第7页。)拨款申请用这些术语描述癌症幸存者群体未被满足的需求。“信息缺口”指缺乏关于癌症治疗如何影响生育能力以及新确诊癌症患者选择保留生育能力的信息;“数据缺口”指“缺乏癌症药物确切的性腺毒性数据”;“选择缺口”指缺乏对女性(包括青春期前的女孩)生育能力保存技术的研究。同前,第9—10页。,并“在肿瘤学、儿科、生殖科学与医学、生物力学、材料科学、数学、社会科学、生物伦理学、宗教、政策研究、生殖健康法、认知与学习科学的交叉领域,形成一门称为肿瘤生殖学的新学科,为其研究、临床实践和培训提供权威意见”。(240*Teresa K.Woodruff,Administrative Core,THE ONCOFERTILITY CONSORTIUM,http://oncofertility.north western.edu/resources/administrative-core[https://perma.cc/XNS4-RR8J].)

阻拦肿瘤学家与内分泌学家合作的一个特殊障碍在于这两个社群在判断某一特定研究或治疗的价值时,使用不同的评估框架。这也是所有受访者的共同主题。对研究项目或研究结果的价值进行评估的不同方法,导致了截然不同的研究重点和实践风格,使两个社群难以合作,也无法研究两个领域中的交叉问题。重要的是,这种长期存在的合作障碍竟然是专业协会、大学和医学院系以及拨款审查委员会等组织结构造成的。(241*在芝加哥对肿瘤生殖学拨款计划的基础研究首席研究员的访谈(2014年10月8日,2015年3月13日)。)

肿瘤学家专注于探索细胞增殖和死亡(癌症特征)的机制以及提高存活率,这意味着他们极少研究癌症化疗药物对生育能力的影响。(242*Woodruff,上注237,第9页(“医学肿瘤学家不知道他们的治疗对生殖结果的确切威胁,而临床生殖内分泌学家也不经常治疗癌症患者”)。)肿瘤学研究优先确定细胞增殖途径和可能构成潜在治疗靶点的新基因。电话采访肿瘤学首席研究员(2015年3月10日);(243*电话采访生殖内分泌学首席研究员(2015年3月13日)。)关注化疗药物对生育能力影响的研究不被视为主流肿瘤学研究,事实上这些研究也很少能得到肿瘤学基金的资助。(244*同上。)在临床方面,评估临床肿瘤治疗项目成功与否的黄金标准是生存率,所以癌症治疗对生育能力的影响甚至都不属于研究设计的一环。(245*同上。)肿瘤生殖学协会一位成员的看法反映了大多数受访者的观点:“总之我发现,在我们的领域里,肿瘤学家对参与这类研究颇为抵触,这毕竟不是他们优先考虑的事项。”(246*2007 Oncofertility Consortium Conference,The Oncofertility Consortium(Dec.9,2007),http://oncofertility.north western.edu/resources/npc-panel[https://perma.cc/LPZ7-PC99](请浏览内分泌学参与者的评论,在时间42:00处)。)

肿瘤学家的研究重点发展出特定的实践风格和方案,并渐渐成为根深蒂固的惯例。而要想保留生育能力,需要对这些既定的实践惯例进行重大修改。例如,肿瘤生殖学协会的一名临床医生成员评论道:每个人都有自己的实践风格。肿瘤学家面对的问题是生死存亡。从你看到癌症患者开始,研究团队就说某人患有这种癌症,非常难治,而且不知道他们还能活多久……我的肿瘤科同事都很忙,忙于处理生死攸关的问题:如何治疗癌症,那是一种什么样的癌症。他们被拉扯到如何根除癌症的各个不同方向。保存生育能力不在他们的议程内。(247*在芝加哥对肿瘤生殖学拨款计划的诊疗实践首席研究员的访谈(2015年2月24日)。)肿瘤生殖学协会试图扭转这些根深蒂固的做法,要求负责治疗的肿瘤学家在正式“合上”患者入院表(进而在电子病历中把患者预约登记为已完成接诊)之前,先询问与生育有关的问题。然而受访者报告说,这一举措遭到了肿瘤学团体的强烈抵制。

这些优先考虑生存率的评估框架也影响了肿瘤学家如何理解患者的优先事项,而其中并不包括对保存生育能力的关注。一位有内分泌学背景的首席研究员描述了她与肿瘤学家交谈的经历:“他们会说,我们不关心生育能力,患者应该以后再考虑这一点,他们还没结婚,他们甚至都没想过这个问题。”(248*同上注241。)另一位受访者同样表示:这些医生在如何为患者提供医疗服务方面存在先天偏见。同样,这些偏见来自“别烦她,她现在已经够烦了,我的重点是让她康复。别担心那些遥远的东西,她承受不起。连提也不要提。”(249*在芝加哥对肿瘤生殖学拨款计划的行政主管的访谈(2015年7月23日)。)第二个群体是生殖内分泌学家,他们通常不治疗癌症患者;相反,他们治疗的是仅确诊为不孕症的一般健康患者,这个子群体评估治疗成功与否的框架和研究重点与他们的优先事项一致,即了解患者的生殖系统,而这些患者在其他方面是健康的。就像一位肿瘤生殖学内科医生所说:走进一家不孕症诊所,你会在候诊室看到绝大多数患者是女性,年龄在35岁以上,较长时间以来一直尝试怀孕,通常都是非常健康的患者。她们面对的是不孕症,这是一个可怕的诊断,很难处理,但在大多数情况下,这是她们主要关心的问题……而当我们谈到肿瘤学时,我们讨论的是病情严重的患者。有时,患者病得很重,必须住院治疗。(250*在芝加哥对肿瘤生殖学拨款计划的患者指导员的访谈(2015年3月19日)。)关注与年龄相关的不孕症,催生了为其他方面健康但患有不孕症的女性量身定制的例行治疗程序。正如肿瘤生殖学协会的某些成员解释的:“大多数体外受精诊所都有一种程序化的线性方式引导人们度过体外受精周期。病人循序渐进接受治疗。现在我们就有明天下午需要转入体外受精治疗的患者。我们习惯了消费者驱动的护理类型,而这个群体更多地面对医疗驱动型的紧急护理。”(251*同上。)基于这个原因,要为肿瘤患者量身定制研究和医疗护理程序,需要彻底重组生殖内分泌学家的实践惯例:作为生育专家,我现在要求你当天去看一位患者。我不管你是否有3个月的预约名单。这个病人等不及。你马上就得接诊。我要求你照顾一个病情可能更严重的患者,她的血细胞计数也许和你以前看到的不同。我要求你跳出以往接诊正常健康患者的舒适区,接诊一个血细胞计数不太正常的患者,并确保你对此没有意见。(252*同上。)那么,这两个社群如何克服各自不同的评估框架和研究重点,开展一个双方都不太重视的联合项目?关键是,分隔两个社群的障碍不仅阻碍了共同问题(即保存生育能力)的解决,而且阻碍两个社群认识到有一个需要双方共同努力应对的问题。正如一名首席研究员在最初的拨款申请中强调的:“两个群体都有要解决的问题,关键不在于有断层线,而在于没有将这些问题概念化。”(253*同上注250。)因此,将现在称为肿瘤生殖领域的研究需求概念化,这本身是“发现问题”的一个范例。正如受访者在讲述团队组建过程时所说的,发现初始问题的洞察力就是中介的一个例子:肿瘤生殖学拨款计划(Oncofertility Grant)的首席研究员是一名内分泌学家,她成了癌症中心的负责人,因此可以获得两个学科的互补信息。(254*电话采访肿瘤学首席研究员(2015年3月10日);电话采访生殖内分泌学首席研究员(2015年3月13日);电话采访肿瘤生殖拨款计划的行政主管(2015年3月3日);电话采访肿瘤生殖拨款计划的行政主管(2015年7月21日)。)

在我的访谈中,肿瘤生殖研究人员叙述了他们在联合研究中发现问题的许多其他案例,这些案例的出现,正是因为来自多个学科(生物医学工程、肿瘤学、生殖内分泌学和灵长类生物学)的基础研究人员共同努力,找到了一种刺激体外卵泡生长的方法,并在每月实验室会议上分享他们的发现。换言之,受访者报告称,如果没有肿瘤生殖学协会促成的跨界互动,这些问题就不会被发现(至少不会被迅速发现)。在跨界团队合作的背景下,发现问题带来了参与者认为的最重要的研究成果。

下面这段文字出自一位研究猴子卵巢的科学家,生动地描述了研究小组如何迅速发现猴子卵泡生长的问题,这个问题无法在啮齿动物(基础研究人员在实验室中使用的最流行模型)中观察到,却与人类卵巢的情况非常相似:例如,我们发现一些卵泡其实只是坐在那里看着你。而其他的卵泡则在五周内生长出来,变成这些漂亮华丽的窦状卵泡。你会问,“这种异质性是什么?你们在啮齿动物身上看到过吗?”他们(研究啮齿动物模型的研究人员)会说,“没有”……然后你就想,“那么,这和人类的卵泡有什么关系?”我们发现,如果我们从已到生殖年龄的年轻猴子(相当于20岁左右的人类)身上取下卵泡,这些卵泡发育得很好,会给我们带来很多不断生长的大卵泡。如果我们从超过15岁的动物身上提取卵泡,结果就不一样了……然后我们会想,“这对40岁或35岁而不是20岁的癌症患者意味着什么?”它让我们从更广阔的角度思考而且是立即思考问题,因为我们每个月都会举行令人兴奋的大型实验室会议。(255*电话采访猕猴生殖内分泌学首席研究员(2015年2月23日)。)换句话说,研究猴子和老鼠的人员携手合作,发现了老鼠和猴子的卵巢在体外培养时的表现差异。结果表明,相当一部分猴子的卵泡根本没有发育成成熟的卵子;老鼠的卵泡则没有显示这种“异质性”。经过进一步调查(仅仅因为发现了这一差异),研究猴子的人员意识到,大部分猴子的卵泡无法发育成成熟卵子与雌性猴子供体的年龄有关:在年轻猴子中,大多数(如果不是全部)卵泡都能成熟,但在年长的猴子中,卵泡并没有成熟。由于猴子与人类的亲缘关系比老鼠密切,研究人员可以将他们的发现外推到人类身上,从而进一步提出并研究母亲年龄对人类卵泡成熟有何影响的更深层问题。

重要的是,我们要认识到,这个发现问题的范例不仅仅需要一个首选的网络位置,以便获取两个领域的数据,然后将数据结合起来摸索新的发现(恰如伯特模型中的中介概念)。更确切地说,有关新问题的知识产生于多个社群之间的频繁互动和原始数据共享:这是跨社群关系的一种协同和涌现特征,产生于由肿瘤生殖学协会创建的结构重叠中。

3.4社会网络失灵的分类

结合社会网络理论,这些案例研究使我们能够回答第1节提出的重要但被忽视的问题:信息不受法律约束到底意味着什么?现实中,社会行动者如何获取信息?“可获取性”方面还存在其他障碍吗?以及,寻找实现个人自主性和创造力的条件转变为优化资源管理的条件时,为什么会出现难以研究和解决的复杂问题?

上述三个案例研究表明,即使信息没有专利或商业秘密保护的法律壁垒,社会障碍也会阻碍创新者充分获取或利用这些名义上“免费”的信息。事实上,社会行动者如何搜索信息深受创新者搜索策略的影响。反过来,如上述三个案例所示,这些策略受到社会因素的制约:(1)具有互补信息或技能的实践社群之间缺乏社会和认知联系;(2)实践社群之间存在较大的认知差异;(3)不同(甚至经常是冲突)的评估框架导致不同的研究重点。(256*参见本文表2。)复杂问题一直难以研究与解决,很大程度是因为很难整合解决这些问题所需的各种知识来源。由于上述三个社会因素,创建一个结构重叠,让团队可以携手合作,建立信任,开发某种共同语言以弥合巨大的认知差异,是一件十分困难的事情。

至关重要的是,所有三个案例研究都将发现问题和表述问题置于突破性创新活动的中心。正是由于在多个实践社群的交叉领域延迟了问题的发现和表述,上述三个阻碍信息流动的社会壁垒才延误(或阻碍)了突破性创新。专利法原则和理论认为信息是自由流动的,并把创新简单地概念化为解决既有问题的过程,这显然忽略了一些重要的洞见。本文接下来的两节将详细阐述从社会网络理论和这些案例研究中获得的洞见,对专利法原则和创新理论的广泛启示。

4.对专利法原则的启示

上文揭示并质疑了市场失灵分析中普遍存在的关于信息流动性质和想法起源的两个假设。专利法原则的发展很大程度上得益于创新激励的市场失灵分析,因而也呼应了这些假设。然而,由于忽视了社会网络对信息流动和突破性创新起源的影响,专利法的激励结构最终与创新如何切实发生并不契合。

三个关键的专利原则:新颖性、创造性和实用性,旨在排除不需要专利激励(或授予专利会导致社会效率低下结果)的创新。《1952年专利法案》第102条和《莱希-史密斯美国发明法案》对新颖性做了规定。(257*有两部专利法案与未到期的美国专利相关。2012年生效的《莱希-史密斯美国发明法案》(AIA)涵盖了2013年3月16日或之后申请的所有专利。参见Pub.L.No.112-29,125 Stat.285[编纂于35 U.S.C.§102(2012)]。被《莱希-史密斯美国发明法案》取代的是《1952年专利法案》,适用于该日期之前申请的所有未到期专利。Act of Jul.19,1952,Pub.L.No.593,66 Stat.792.)在这两部法案中,新颖性都要求发明要“新”。(258*《1952年专利法案》中的相关法律措辞如下:

可申请专利的条件;新颖性与专利权丧失:个人有权获得专利,除非:(1)在申请人为发明申请专利之前,该发明已为本国他人所知或所用,或者在本国或外国获得专利,或者在印刷出版物上已有描述。

Ch.10,§102,66 Stat.792,797(1952)(现行版本在35 U.S.C.92,§102)。最新修订的2011年《莱希-史密斯美国发明法案》(35 U.S.C.§102)内容如下:“可申请专利的条件;新颖性:个人有权获得专利,除非(1)提出专利权利要求的发明在实际提交申请日之前已获得专利,在印刷出版物中已有描述,或被公开使用、出售,或以其他方式为公众所知。”§102.)也就是说,对于公众已经拥有的发明,创新者不能获得排除他人使用的权利,无论是因为这些发明属于公共领域,还是因为它们被授予另一发明人的专利所涵盖。(259*例如参见Dan L.Burk & Mark A.Lemley,Inherency,47 WM.& MARY L.REV.371,383-84(2005);Kevin Emerson Collins,The Knowledge/Embodiment Dichotomy,47 U.C.DAVIS L.REV.1279,1308-09(2014);Joshua D.Sarnoff,Patent-Eligible Inventions After Bilski:History and Theory,63 HASTINGS L.J.53,101-02(2011)。)创造性要求由最高法院在霍奇基斯诉格林伍德案(260*52 U.S.248,267(1850).)中首次宣布,后来编入《1952年专利法案》第103条和《莱希-史密斯美国发明法案》(261*参见35 U.S.C.§103。),规定可申请专利的发明除了具有新颖性,还应具有一定程度的创造性。(262*例如参见John Duffy,Inventing Invention:A Case Study of Legal Innovation,86 TEX.L.REV.1,3-4(2007)(解释创造性原则的法律渊源)。)用霍奇基斯案中最高法院的话来说,一项值得申请专利的发明必须在其基本构成要素上显示出“一定程度的技能和独创性,超越‘普通技术人员’的水平”。(263*Hotchkiss,52 U.S.,第267页。)根据《1952年专利法案》第103条的规定,“如果提出专利权利要求的发明与现有技术之间的差异表明,在实际提交申请日之前该发明作为一个整体对该技术领域的普通技术人员来说是显而易见的……则可能无法获得专利……”(264*35 U.S.C.§103(解释“可申请专利的条件;非显而易见的主题”)。)创造性要求通常用经济学术语来解释:市场压力和市场竞争可能导致“普通技术人员”(265*Hotchkiss,52 U.S.,第265页和第267页。)对现有技术进行日常改进,因此无须为这些“显而易见”的发明申请专利。《1952年专利法案》第101条和《莱希-史密斯美国发明法案》编入了实用性要求,(266*35 U.S.C.§101(“可申请专利的发明:任何人发明或发现任何新的和有用的方法、机器、制造品或物质成分,或者对它们的任何新的和有用的改进,均可根据本法案的条件和要求获得专利”)。)规定一项发明应该“对公众有重大的”和“直接的利益”。(267*In re Fisher,421 F.3d 1365,1371(Fed.Cir.2005)[引自Nelson诉Bowler,626 F.2d 853,856(C.C.P.A.1980)]。)

新颖性和创造性都依赖于确认一系列公开可用的知识或“现有技术”,以评估寻求专利保护是否具有发明的新颖性和创造性。(268*ROBERT PATRICK MERGES and JOHN FITZGERALD DUFFY,PATENT LAW AND POLICY:CASES AND MATERIALS 337-38,606(LexisNexis,6th ed.2013).根据创新的市场失灵模型(该模型预测一旦获取成本降低,创新者将很容易获得人类知识来解决技术问题),法院系统性地扩大了普通技术人员可使用的现有技术的数量。(269*参见本文第4.1节。)一如创新的市场失灵分析将待解决问题(以及试图解决问题的想法)的根源视为创新的经济学分析的外生因素,专利法的实用性和创造性原则也假设待解决问题就在眼前。(270*参见本文第4.2节。)然而,我们在前面几节已经看到,对于许多突破性创新,瓶颈实际上在于发现问题和表述问题。

接下来的三个小节将阐述这两个假设如何在新颖性、创造性和实用性的专利法原则下构成法院判决的依据,并提出纠正它们的理由。

4.1专利新颖性原则中的信息自由流动假设

新颖性似乎是一个简单明了的问题:当专利权利要求的各个要素都存在于一项现有技术(一份出版物或一项公开的发明)中时,它将否定专利保护。(271*例如参见Verdegaal Bros.,Inc.诉Union Oil Co.of Cal.,814 F.2d 628,631(Fed.Cir.1987)[专利的预见性规则要求“专利权利要求中陈述的每一个要素都能在某一份现有技术对比文件(prior art reference)中找到或明确或隐含的描述”]。)要求专利新颖有其明显理由:对公众已经拥有的发明授予专利垄断权是不合理的。然而,由于将公共领域视为统一的信息储存库,新颖性原则并不认为将一项发明从一个社群迁移到另一个社群并改变其用途是一种发明行为。以Schreiber一案中的发明为例。(272*128 F.3d 1473(Fed.Cir.1997).)这项发明提出的专利权利请求是:“一种分配塞(dispensing top),用于从装有爆米花的开口容器中一次只传递几粒爆米花。”(273*同上,第1475页。)法院驳回了这一请求,因为哈尔茨(Harz)已经提前申请了这一发明的瑞士专利。(274*同上,第1477—1478页。)哈尔茨的专利披露了“‘一种用于喷嘴式油壶的喷嘴’,以锥形方式向内逐渐变细,可用于从油壶中倒油”。(275*同上,第1475页。)实际上,法院的理由是,“Harz”专利中描述的油壶喷嘴可以重新用作爆米花分配器。(276*同上,第1478页(如Schreiber专利申请所述,油壶喷嘴“本质上”也可以用作爆米花分配器)。)但是,如果认识到知识的空间组织发生在独立的创新社群,而不是在统一的公共领域,可能就会对这一判决提出质疑。将油壶喷嘴移作他用或许确实构成“新”的公共利益。(277*当前的新颖性判例法也提出一个问题:油壶喷嘴的发明者是否应该从他的发明被重新用于爆米花机中获益?根据现行原则,答案是肯定的:爆米花机实际上侵犯了Harz专利,因此油壶喷嘴的发明者拥有这种再利用带来的社会收益。参见Pennwalt Corp.v.Durand-Wayland,Inc.,833 F.2d 931,949(Fed.Cir.1987)(“因此,侵权分析要求法院审查专利权利的每个要素,即按个要素专利权利,并在涉嫌侵权的设备中寻找对应关系”)。)

然而,从政策的角度看,有充分的理由得出以下结论:将这种迁移视为一种值得专利保护的“新”产品创新,通常会阻碍而不是促进创新。当一项创新需要将另一项创新“照原样”从一个社群迁移到另一社群(而不是将认知差异很大的社群的要素重组和合成)时,鉴于获取成本持续下降,相关社群之间缺乏社会和认知联系造成的网络障碍可能相对较低。(278*参见本文第2.2节。)事实上,其他创新政策杠杆,例如建设高效的全球专利文献检索这样的知识基础设施,更适合促进创新从一个社群向另一个社群的迁移和再利用。(279*参见本文第5.1节。)

我将在下文讨论,正是在创造性和实用性原则中,司法判决意见(judicial opinions)假设信息在社群之间自由流动,并将发现和表述问题视为外生因素,从而抑制了需要不同认知能力的群体进行深入和频繁互动的突破性创新。

4.1.1显而易见性

法院在KSR诉Teleflex案(280*KSR Int-l Co.诉Teleflex Inc.,550 U.S.398(2007)。)中就专利的显而易见性原则做出了标志性判决,这一判决相当明确地纳入了创新的市场失灵分析。最高法院用灵活的调查取代以往对创造性的严格检验,它一再强调必须考虑市场力量对创新方向和创新者可能采用的搜索策略的影响,力求将不太可能导致市场失灵的“可预测”发明排除在专利保护之外。(281*KSR Int'l Co.诉eleflex Inc.,550 U.S.398,401(2007)。Christopher Cotropia将这一判决称为“第一类可预测性”,其中“使用现有技术从事发明的可预测性越高,普通技术人员在发明时就越有理由做出必要的改变”。Christopher A.Cotropia,Predictability & Nonobviousness in Patent Law After KSR,20 MICH.TELECOMM.& TECH.L.REV.391,391,403(2014).)我曾在以前的研究中指出,最高法院对KSR诉Teleflex案的判决导致了将经济分析、社会分析和心理分析统统纳入了有关专利创造性的相关决定因素。(282*Laura Pedraza-Faria,Patent Law and the Sociology of Innovation,2013 WIS.L.REV.813,825-26(2013).)但是,无论人们是否认为该案“为更深入地了解科学和技术研究打开了大门”,它都清楚地表明,法院在评估专利创造性时可以考虑的现有技术范围已经扩大。(283*现有技术调查范围的扩大也可能是对下述批评的一种司法回应:由于未能考虑发明人的创造力和获取成本的降低,法院(尤其是联邦巡回法院)授予了太多无新意的专利,这些专利累积起来会阻碍后续的创新。例如参见Michael Abramowicz & John F.Duffy,The Inducement Standard of Patentability,120 YALE L.J.1590,1597-98(2011);Margo A.Bagley,Internet Business Model Patents:Obvious by Analogy,7 MICH.TELECOMM.& TECH.L.REV.253,258(2001);Daralyn J.Durie & Mark A.Lemley,A Realistic Approach to the Obviousness of Inventions,50 WM.& MARY L.REV.989,990-91(2008);Rebecca S.Eisenberg,Obvious to Whom?Evaluating Inventions from the Perspective of PHOSITA,19 BERKELEY TECH.L.J.885,885(2004);Brenda M.Simon,The Implications of Technological Advancement for Obviousness,19 MICH.TELECOMM.& TECH.L.REV.331,333-34(2013);Ryan Wha-len,Second-Order Obviousness:How Information and Communication Technologies Make Inventions More Obvious and Why the Law Should Care,97 J.PAT.& TRADEMARK OFF.SOC'Y 597,600(2015)。)在经常被引述的一段话中,最高法院强调:“设计方面的激励(design incentives)和其他市场力量可以推动同一个或另一个应用领域(field of endeavor)中可获得的成果发生变化。”(284*KSR,550 U.S.第401页。)法院接着指出,“熟悉的物品可能具有超出其主要用途的明显用途,而普通技术人员往往能够像拼图一样将多项专利的知识组合在一起”。(285*同上,第402页。)换言之,市场压力将激励“本领域普通技术人员”(PHOSITA)在自己的实践社群和其他社群广泛搜索信息。(286*“本领域普通技术人员”(PHOSITA)是一个“假想人”,类似于侵权法中的“理性人”。Panduit Corp.诉 Dennison Mfg.Co.,810 F.2d 1561,1566(Fed.Cir.1987)(解释说“‘本领域普通技术人员’与法律中的‘理性人’甚或幽灵没有区别”);另见Jonathan J.Darrow,The Neglected Dimension of Patent Law’s PHOSITA Standard,23 HARV.J.L.& TECH.227,227-28(2009)。)联邦巡回法院和学术评论家都将最高法院的判决解读为:“指示各个法院广义地解释类似技术的范围”。(287*Wyers 诉 Master Lock Co.,616 F.3d 1231,1238(Fed.Cir.2010);另见Jacob S.Sherkow,Negativing Invention,2011 B.Y.U.L.REV.1091,1118-20(2011);Simon,上注283,第339—340页。)

最高法院对“本领域普通技术人员”的搜索策略和从多个社群获取信息的行为适用扩大技术范围的观点,立即引发了以下问题:推定的发明者可在多大范围内寻找解决方案?在试图解决特定问题时,是否应该认为“本领域普通技术人员”可以获取人类的总体知识?如果不是,应该对“本领域普通技术人员”从事发明时可获得的信息量设置什么限制?虽然在KSR诉Teleflex一案中最高法院明确表示搜索范围很广,但这一问题仍然留给下级法院(特别是联邦巡回法院)自行解释。而专利法原则对这一问题的回应机制是类似技术原则。(288*类似技术原则最早应用于KSR诉Teleflex案,但法院很少使用,因为旧的创造性检验[即教导-启示-动机(TSM)检验]将现有技术的范围缩小到了相互之间已有交流的对比文件。参见Pedraza-Faria,上注282,第861—862页。)

类似技术原则本质上要求法院首先确定所涉发明的“应用领域”,其次,定义该领域的发明人有望触及的类似技术领域的范围。(289*联邦巡回上诉法院最近在苹果诉三星案中提出的两步检验是:

该对比文件被认定为类似现有技术,如果它(1)“来自同一应用领域(根据专利申请中的发明主题,包括本发明的实施方案、功能和结构来确定),而无论解决了什么问题”;或者(2)“即使该对比文件不在发明人的应用领域内……但仍然合乎逻辑地与发明人致力于解决的特定问题相关”。

Apple Inc.诉 Samsung Elecs.Co.Ltd.,816 F.3d 788,802(Fed.Cir.2016)(引自Wyers,616 F.3d at 1237)。)法院把类似技术原则形式化为两步检验(two-pronged test):某对比文件属于类似技术,如果(1)“它来自同一应用领域,无论解决了什么问题”;或者(2)“即使该对比文件不在发明人的应用领域内……但仍然合乎逻辑地与发明人致力于解决的特定问题相关”。(290*同上(引自Wyers,616 F.3d at 1237)。)但是,法院在以可预测和一致的方式应用这项检验方面一直进展不大。

关于第一点,联邦巡回法院最近明确表示,应“参照专利申请中对发明主题(subject matter)的说明,包括本发明的实施方案(embodiments)、功能和结构”来确定应用领域的范围。(291*In re Bigio,381 F.3d 1320,1325(Fed.Cir.2004).)根据这一标准,一家法院认为“普通技术人员在寻求解决紧固软管夹问题时,理所当然有可能或有激励寻找服装的紧固夹”。(292*In re Oetiker,977 F.2d 1443,1447(Fed.Cir.1992).)另一家法院则认为,牙刷和梳子在结构上的相似性决定了梳子和牙刷设计属于同一领域。(293*Bigio,381 F.3d,第1327页。)

在最近著名的苹果诉三星电子一案中,联邦巡回法院认为,苹果的滑动解锁第721号专利和先前关于壁挂式设备触摸屏技术的现有技术对比文件属于同一领域,因为它们“揭示了本质上相同的结构,即一种触摸屏设备,带有允许用户在屏幕上滑动手指以改变界面状态的软件”。(294*816 F.3d,第803页。)然而苹果方面辩称,有两个审查领域(field of inquiry)存在争议:一个涉及移动电话,另一个涉及诸如家庭报警系统等壁挂式设备。(295*同上,第802—803页。)

在这种抽象的层次上,很难知道这些案件的判决是否正确,况且确实很难调和法庭在Bigio案和Oetiker案中的判决。在苹果诉三星案中,处理壁挂式触摸屏和移动电话问题的两个社群的成员很可能彼此保持密切联系。但同样有可能的是,至少在苹果推出滑动解锁创新之前,他们毫无沟通。事实上,如果移动电话的发展历史能提供某些指引(社会学家认为,无线电工程师和电话工程师这两个社群存在“根深蒂固”的差异,他们很难联合起来)(296*LESTER & PIORE,上注178,第17页(“率先使用蜂窝技术的公司通常出自无线电或电话行业……所有人面临的主要挑战是找到了解技术另一面的合作伙伴,然后学习如何与该合作伙伴密切合作从而开发新产品。这很不容易。无线电和电话工程之间的文化差异可是根深蒂固的”)。),那么最初为家庭安全系统设计的触摸屏技术与移动电话的结合可能确实是一种新颖的突破性重组,把两个以前差异很大的社群联合了起来。常识无法告诉我们知识空间中的知识社群是如何组织的(以及它们之间的相互作用)。正如第2节和第3节表明的,我们知道的是,实践子社群可以非常小,认为在一个连通的世界里跨学科是常态的流行“常识”往往并不正确。(297*例如参见Apple 诉 Samsung,816 F.3d at 809(“考虑到‘现实情况,即常识’,熟练技工会认为Xrgomics在技术搜索的范围内”)。)

类似技术研究并不止步于确定是什么构成相关审查领域。相反,第二步检验引导法院确定“待解决问题的性质”(298*KSR Int'l Co.诉Teleflex Inc.,550 U.S.398,414(2007)。),并从这个角度出发,考虑有争议的现有技术是否“会合乎逻辑地引起发明人在思考问题时的关注”。(299*In re Clay,966 F.2d 656,659(Fed.Cir.1992).)请注意,在假设需要解决的问题就在那里等待解决的同时,第二步检验直接把解决问题置于法院的创新活动概念的中心。下一小节将探讨并质疑专利法原则的这个假设。

4.2专利法原则中的想法起源假设

第1节阐述了市场失灵理论认同的创新观:需要解决的问题和解决这些问题的想法在创新的经济学分析中是外生因素。(300*参见本文第1.2节。)法院判决意见也持类似观点:创新涉及“一系列互不关联的问题和一系列相关的决定和选择,涉及需要解决哪些问题以及如何最好地解决这些问题”。(301*LESTER & PIORE,上注178,第7页。)这种创新观隐含在联邦巡回法院的创造性和实用性判例中。结果,专利法强调(从而激励)解决问题,同时淡化(进而抑制)了发现和表述问题。

4.2.1显而易见性

KSR诉Teleflex案将创新完全定义为解决问题的一种活动。法院强调,“在发明的应用领域中任何已知并由专利解决的需求或问题,通过正确的分析过程,都可以给旨在获得专利权利的发明要素组合提供理由”。(302*KSR,550 U.S.,第402页。)同理,次要考虑因素(法院用来评估发明的显而易见性或创造性的一系列因素)有利于为长期存在的问题提供解决方案但对发现突破性问题只字不提的创新者。(303*参见Natalie A.Thomas,Note,Secondary Considerations in Nonobviousness Analysis:The Use of Objective Indicia Following,KSR v.Teleflex,86 N.Y.U.L.REV.2070,2075(2011)。)更具体地说,“长期的需要”和“他人的失败”这两个次要因素,一直被用来奖励创新型的问题解决。(304*例如参见C.Dylan Turner,In Cyclobenzaprine,an Objective Failure to Reach a Long-Felt Need in Secondary Considerations Jurisprudence,13 NW.J.TECH.& INTELL.PROP.359,362(2015)。)最后,类似技术原则的第二步检验同样关注通过参照“发明人致力于解决的特定问题”来确定相关的现有技术,(305*Apple Inc.诉 Samsung Elecs.Co.Ltd.,816 F.3d 788,802(Fed.Cir.2016)。)但忽略了对发现问题的任何讨论。(306*尽管“熟悉的物品可能具有超出其主要用途的明显用途”(KSR,550 U.S.第420页),只要类似技术“会合乎逻辑地引起发明人在思考问题时的关注”,它就具有合理的相关性,In re Clay,966 F.2d 656,659(Fed.Cir.1992)。由于类似技术原则的第二步检验对法院考虑的现有技术广度有很大影响,接下来的内容将深入探讨法院如何解释第二步检验,并阐明人们对表述问题和发现问题的重要偏见。

如何狭义或广义地表述发明人试图解决的问题,是类似技术原则的一个关键审查环节。专利权人有动机狭隘地界定问题以规避现有技术,而推定的侵权人则有相反的动机。面对“待解决问题”相互冲突的定义,法院采用了一种特殊的方法,通常依靠自己的“常识”选择可能的问题表述。然而正如第2节和第3节所示,表述问题也许是突破性创新的重要一步,而法院在事后重新表述问题时,忽视了创新的这一关键步骤。(307*参见Gregory N.Mandel,Patently Non-Obvious:Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational,67 OHIO ST.L.J.1391(2006);Gregory N.Mandel,Patently Non-Obvious II:Experimental Study on the Hindsight Issue Before the Supreme Court,见KSR v.Teleflex,9 Y ALE J.L.& TECH.1(2007)。)

例如在苹果诉三星案中,联邦巡回法院探讨了专利要解决的问题的两种不同表述方式。(308*Apple,816 F.3d,第799—803页。)苹果把要解决的问题表述为“口袋拨号”问题,即无意中激活带触摸屏的便携设备。(309*同上,第803页。)由于现有技术“描述的是一种用于控制空调和加热器等家用电器的壁挂式设备”,苹果公司辩称,“熟练技工不会自然而然地求助现有技术来解决‘口袋拨号’问题”。(310*同上。)相反,三星将问题表述为设计触摸屏的用户界面。(311*同上,第802页。)联邦巡回法院同意三星的看法,认为“第721号专利的发明者和现有技术对比文件的作者面临类似的问题,即如何为触摸屏设备上的状态变化创建直观、易于理解的界面。熟练技工会自然而然地参考现有触摸屏技术来寻找解决方案”。(312*同上,第803页。)联邦巡回法院的判决意见忽略的是,苹果公司认识到安全系统设计人员和手机设计人员面临着类似的设计问题,并将设计家庭娱乐和安全系统用户友好界面的问题表述为口袋拨号问题,这本身或许就是一种创新贡献,特别是如果这两个社群没有日常交流的话。(313*例如,在手机、牛仔服设计和医疗器械行业技术创新的三个案例研究中,Lester和Piore强调:“事实证明,在我们的每个案例研究中,整合都是绝对重要的……如果没有突破这些不同领域的跨界整合,就不会有任何新产品。”LESTER & PIORE,上注178,第14—15页。)正像解决卡迪森-辛格问题那样,需要认识到计算机科学家面对的“稀疏化”问题类似于若干数学子社群中的“线性代数矩阵”问题,苹果创新的关键一步可能是把“口袋拨号”问题表述为家庭安全系统问题。(314*参见Verizon Servs.Corp.诉Cox Fibernet Va.,Inc.,602 F.3d 1325,1338(Fed.Cir.2010)(该案件发现,与电话和无线通信有关的对比文件涉及互联网和网络协议,因为“网络专利发明人面临的问题与现有技术对比文件面临的问题是相关的”)。)

专利法不仅特别重视解决问题,而且在最近的一些案例中主动忽视了发现问题和表述问题作为创新活动的重要源头是值得奖励的。法院通常视发明人努力解决的问题为已知事实,即使该问题最初由发明人自己发现,并且在此之前属于现有技术的未知领域。正如第2节和第3节讨论的,这是症结所在,因为对许多突破性创新而言,一旦问题被正确发现和表述,解决方案往往就会呈现。(315*参见本文第2.3节和第3节。)换句话说,具有创造性的往往是问题的发现和表述,而不是问题的解决方案。

下列案例说明了这一点。Scientific Plastic Products诉Biotage案中的发明涉及一种可重复密封的低成本滤芯,该滤芯在压力下给一种被称为“低压液相色谱”的化学净化技术提供密封口。(316*Sci.Plastic Prod.,Inc.v.Biotage AB,766 F.3d 1355,1356(Fed.Cir.2014),cert.denied,135 S.Ct.2380(2015).)诉讼的主要问题是,根据三份对比文件,即低压液相色谱领域的“山田”(Yamada,即日本山田公司)对比文件,以及两个关于汽水瓶盖设计的对比文件,以确定该发明是否具有创造性。(317*同上,第1358页。)除了一种现在用在汽水瓶盖上的防高压泄漏的特殊密封装置,山田对比文件中包含了所涉发明的其他全部要素。(318*同上,第1360页。)联邦巡回法院认为,这项发明是显而易见的(即不具备创造性),其理由是:“请注意,汽水对比文件解决了在高压环境下容器和可重复密封盖之间的流体密封问题。这与提出专利权利申请的发明所要解决的问题非常接近;大量证据支持委员会的结论,即金等人(King and Strassheimer)的发明可作为现有技术使用。”(319*同上。)然而联邦巡回法院忽略了“提出专利权利申请的发明所要解决的问题”是专利权人自己发现的设计缺陷。从本质上讲,法院的判决意见将专利权人发现和表述的问题视为已知问题,并根据该问题判断其解决方案的显而易见性。持异议的摩尔法官意识到了这一点。(320*同上,第1362页(摩尔法官持有异议)。)他强调:“在专利中,对泄漏问题的陈述并不认为这是一个已知的现有技术问题,这或可激励本领域的技术人员想要修改山田公司的设计。这个问题并不是在现有技术中发现的,而是由这些发明人发现的……这些发明人发现了一个设计问题,然后表述并最终解决了它。”(321*同上,第1362—1363页。)最高法院2015年驳回了该案调卷复审的请求,从而未能乘机阐明发现问题和表述问题在创造性判例中的作用。(322*这里提出的问题是,“含蓄地承认一个潜在问题或关切是否……符合本法院的反后知后觉类判例,即要求提供有关已知问题的实质性证据,以便为结合对比文件来确定发明的显而易见性提供理由。”Petition for Writ of Certiorari at i-ii,Sci.Plastic Prods.,Inc.诉Biotage AB,766 F.3d 1355(Fed.Cir.2014)(No.14-1186),2015 WL 1384354,at *1。)

4.2.2实用性

专利法对解决问题的重视也体现在实用性这第三个专利法原则上。(323*例如参见Fromer,上注118,第1444页。)《1952年专利法案》第101条的实用性要求规定,一项发明须对公众具有“重大的”和“直接的利益”。(324*In re Fisher,421 F.3d 1365,1371(Fed.Cir.2005)[引自Nelson v.Bowler,626 F.2d 853,856(C.C.P.A.1980)]。)换言之,要想“有用”,发明必须直接解决某个特定的公共问题。虽然大多数发明的实用性通常不构成申请专利的障碍,但该原则已被解读为禁止化学品及其制造工艺获得专利,因为无法证明它们的使用能给公众带来直接利益。(325*参见Sean B.Seymore,Making Patents Useful,98 MINN.L.R EV.1046,1060-66(2014)。)在重要的实用性案例布伦纳诉梅森案(Brenner v.Manson)中,最高法院否决了某种类固醇的生产工艺专利,该类固醇对人类的用途尚未可知,尽管它与已发现的抑制小白鼠肿瘤的其他类固醇相似。(326*Brenner 诉 Manson,383 U.S.519,521-22,535(1966)。)其间,最高法院强调“专利不是狩猎许可证。它不是对探索的奖励,而是对得出成功结论的补偿”。(327*同上,第536页。)布伦纳诉梅森案之后,联邦巡回法院采用这一理由否决了化学结构、化学媒介、化学研究工具的专利权,它还更广泛地否决了申请专利时无公开已知用途的化学品的专利权,即便这些化学品对特定的研究社群有明确用途。(328*Seymore,上注325。)

联邦巡回法院在总结其关于实用性的观点时解释道:“如果发明是‘科学研究的对象,但不保证最终会发现任何有用的东西’,那么该发明就不符合实用性要求。”(329*In re‘318 Patent Infringement Litig.,583 F.3d 1317,1324(Fed.Cir.2009)(引自Fisher,421 F.3d at 1373)。)然而,发现“科学研究的对象”(330*同上。)无异于发现问题和表述问题。从某种意义上看,最高法院的推理实际上是倒退:发现“科学研究的对象”(331*同上。)本身,往往比发现现有化学品的单一特定用途(可申请专利的活动)更有助于科学进步(并最终有益于公众)。(332*例如参见Rebecca S.Eisenberg,J.D.,The Problem of New Uses,5 YALE J.HEALTH POL’Y,L.& ETHICS 717(2005);Benjamin Roin,Solving the Problem of New Uses(Oct.13,2013)(未出版手稿)(存档于Harvard Digital Access to Scholarship),https://dash.harvard.edu/handle/1/11189865[https://perma.cc/ZAS2-93ZK]。)究其原因,正如第3节的案例研究表明的,发现一个新问题并以研究人员能够成功解决的方式表述这个问题,可以产生许多新的洞见和新的解决方案,从而间接造福公众。事实上,这是布伦纳诉梅森案之前联邦巡回法院在其“内在实用性”(inherent utility)原则中采纳的观点,该原则承认“纯粹的研究通常具有内部实用性,尽管研究成果没有直接用途”。(333*Salim A.Hasan,A Call for Reconsideration of the Strict Utility Standard in Chemical Patent Practice,9 HIGH TECH.L.J.245,253-54(1994)[引自In re Nelson,280 F.2d 172,180-81(C.C.P.A.1960)]。)就像肖恩·塞莫尔(Sean Seymore)所说,由于忽视了发现问题和表述问题对创新的重要性,适用于化学和制药创新的实用性原则“如今已与发明对本领域普通技术人员的内在实用性、推进科学知识的能力或间接造福公众的潜力毫不相关”。(334*Seymore,上注325,第1066页。)

4.2.3与心理学方法的比较

本节阐述的论点与前文基于创造力心理学理解的专利判例分析不同。例如,珍妮·弗罗默(Jeanne Fromer)认为,专利法恰当地侧重于解决问题,而不是发现问题。(335*Fromer,上注118,第1444页和第1489页。)弗罗默引用三个相互关联的论点,论证这种对解决问题的关注是合理的。第一,“心理学文献表明……我们的文化注重基于科学或工程原理的发明如何解决已发现的问题,而不是有人首先发现了问题”。(336*同上,第1469页。)第二,工程师自己也认为,“找到解决方案、开发有价值的答案以及善于分析是科学创造力的关键”。(337*同上,第1470页。)第三,尽管从事基础研究的科学家一直强调发现和表述问题的重要性,但应用科学领域的情况并非如此,而应用科学是引用专利法的恰当领域。(338*同上,第1502—1503页。)

虽然我们的文化和一些科学家本身可能确实重视解决问题而非发现和表述问题,但这很可能折射了对创新起源的偏见和错误认知。例如,一项关于手机、名牌牛仔服和医疗器械行业创新的社会学研究发现,参与这些领域的产品开发的工程师和经理基本上偏向于“分析性地解决问题”,“这源于他们接受的训练……反映了一种分析方法,该方法重视产品开发的总体任务,以及管理人员和工程师在产品开发过程中所起的作用”。(339*LESTER & PIORE,上注178,第34页。)但这项研究也得出结论:在手机、名牌牛仔服和医疗器械的开发中,发现和表述问题是一个至关重要的因素,但没有受到足够的重视。(340*同上,第8页。)此外,关注问题的发现和表述并不排斥同时关注问题的解决。事实上,重视(并激励)发现和表述问题可能会促使更多问题迎刃而解:许多重要创新中的限速步骤就是重新表述现有问题,以便运用其他社群的现有工具解决这些问题。最后,科学与技术的区分虽然合理,但在很多方面是人为的。(341*我已经在其他地方阐明了这一点。参见Pedraza-Faria,上注282,第854—856页。)在产品开发公司工作的应用科学家与在大学工作的应用科学家一样,都接受过相同的训练并拥有许多类似的社群关系。(342*同上,第855—856页。)事实上,特定分支学科的大学教育使工程师融入实践社群,而对解决问题的偏重部分源于这种教育的性质。(343*LESTER & PIORE,上注178,第154—155页。)最重要的是,社会学研究,包括第3节描述的肿瘤生殖学案例研究,揭示了发现问题和表述问题在产品开发中同样举足轻重。(344*参见本文第2节。)实际上,肿瘤生殖学协会发现的许多问题已经催生出可申请专利的创新,譬如一种用于体外培养卵子的生物网格(biomesh)。(345*例如参见Hydrogel Compositions,U.S.Patent Application No.PCT/US2008/053287(filed Feb.7,2008),Publication No.WO 2008098109,at A2(published Aug.14,2008),https://google.com/patents/WO2008098109A2?cl=en[https://perma.cc/P457-BZUH]。)

4.3纠正错误的假设

从前面两节的分析中可以得出三个要点:首先,信息自由流动假设一直影响着专利法原则,法院通常假设,随着信息获取成本下降,信息将在各个实践子社群间自由流动。其次,联邦巡回法院没有提供原则性的方法来定义构成应用领域的要件,或“预测法院将在何种程度上定义发明人的相关应用领域或待解决的问题”。(346*Bagley,上注283,第270页;另见Sherkow,上注287,第1114页;Simon,上注283,第354页。)最后,法院没有认识到发现问题和表述问题在创新中具有重要意义。

将社会网络研究与专利分析相结合,既质疑了这种一刀切地扩大现有技术范围的观点,又为立法者和法院提供工具,以界定相关发明领域(或社群)及其与相邻领域(或社群)的相互作用。网络理论可以提供工具和测量指标,将主观的类似技术审查转化为更客观的审查。

长期以来,社会网络研究者一直使用学术论文中的引用情况构建学术研究人员的社群网络,并寻找其中的结构漏洞。(347*例如参见Martin Rosvall & Carl T.Bergstrom,Maps of Random Walks on Complex Networks Reveal Community Structure,105 PNAS 1118(2007),http://www.pnas.org/content/105/4/1118.full.pdf[https://perma.cc/756N-FY7B]。)如今研究人员开始运用相同的工具分析专利引用情况,并利用专利引用网络重建相关的实践社群(或技术领域)及其随时间的变化。(348*例如参见Peter Erdi et al.,Prediction of Emerging Technologies Based on Analysis of the U.S.Patent Citation Network,95 SCIENTOMETRICS 225(2013);RYAN WHALEN,KNOWLEDGE RECOMBINATION,DIFFUSION AND RESEARCH TEAM COMPOSITION:UNDERSTANDING 21ST CENTURY INNOVATION(西北大学未发表论文)。)社会网络分析有助于更好地定义美国专利商标局(PTO)和国际机构使用的技术子类,以便对专利申请进行分类,并将它们分配给特定的技术单位(Art Units)。关于国际专利分类系统的说明,请参见International Patent Classification(IPC),WORLD INTELL.PROP.ORG.,http://www.wipo.int/classifications/ipc/en[https://perma.cc/7XEM-LGZ3];(349*关于美国专利分类系统的说明,参见U.S.Classes by Number with Title Menu,U.S.PAT.& TRADEMARK OFF.(USPTO),https://www.uspto.gov/web/patents/classification/selectnumwithtitle.htm[https://perma.cc/YW46-7GTG]。)但是仅就本文而言,美国专利商标局可以使用其现有的技术子类划分专利申请(350*USPTO,上注349。),并提出以下问题:这些技术子类之前是否(由其他发明人)在专利申请中被组合过?如果是,这种组合是罕见的还是常见的?罕见或新颖的组合表明,这些技术类别之间存在结构漏洞,不应将两个领域的信息视为类似技术。专利商标局的专利申请人(或法庭上的诉讼当事人)可以提出证据,证明某项专利采用了罕见的技术子类组合,以此作为创造性的证据,而不是仅仅依靠专家证词。反之,技术子类的频繁组合说明这些社群联系密切,与这些类别相关的信息可能属于类似现有技术。事实上,研究人员(Lee Fleming、Santiago Mingo and David Chen)已经用这种方法追踪新专利子类组合的出现。(351*Fleming,上注138,第444页。)

赋予发现问题和表述问题在创新过程中应有的地位,需要法院改变对类似技术和实用性原则的解释。首先,不应将发明人发现或重新表述的问题作为显而易见性分析的起点。如果需要解决的已知“问题”并不存在,类似技术审查的第二步就是完全不合理的。(352*联邦巡回法院的判例法在这一点上相互矛盾,从而导致Scientific Plastic Products诉Biotage案的调卷申请。Petition for Writ of Certiorari,上注322。)其次,社会网络理论表明,更难以发现(也更有可能带来突破性创新)的问题位于被结构漏洞隔开的两个或两个以上实践社群的交汇点。例如,如何为癌症患者提供生育选择的问题,以及更狭窄地如何解释小白鼠和猴子卵泡发育模型差异的研究问题,出现在肿瘤学家与生殖内分泌学家这两个子社群的交汇点上。因此,专利权人(其专利包含新的技术子类组合)发现的问题是创造性的显著标志,应与其他更传统的创造性标志(如“长期的需要”和“他人的失败”等)一起考虑。(353*Turner,上注304,第362页。)

如果“被发现或被表述的问题”对科学界直接有用,对公众只是间接有用,那么寻找实用性的理由就会因为法院在布伦纳诉梅森案中表示的关切而变得复杂,这个关切便是仅仅凭借发现问题就给予奖励会“带来权力,阻碍各个领域的科学发展,不会给公众带来任何补偿性收益”。(354*Brenner 诉 Manson,383 U.S.519,534(1966).)换言之,要求一项发明具有直接的公共利益被认为是为了防止专利范围过大。关注专利范围非常重要。第2节和第3节描述的研究表明,在多个领域的交汇点发现问题,能够开启全新的研究领域,譬如肿瘤生殖学领域的创建。因此,对发明人发现和表述有价值的问题授予专利,极有可能“阻碍所有领域的科学发展”。(355*同上。)不过,可授予专利权的客体、可实施性(enablement)和书面描述(written description)等其他方面的原则比实用性原则更适合监管专利范围。(356*参见35 U.S.C.19Man,112(a)(2012);另见Seymore,上注325,第1083页。)毕竟,新化合物的发明者只需找到化合物的一个合理用途即可获得专利,进而阻止第三方去发现其他未来用途,哪怕这些未来用途比专利权人发现的最初用途更具社会效益。在之前的纳尔逊(Nelson)案中,联邦巡回法院承认一项发明如果为研究界带来直接利益,那么即使对公众只有间接利益,也不乏实用性,从而使它在此案阐述的“内在实用性”原则(357*In re Nelson,280 F.2d 172,184-85(C.C.P.A.1960).上达到了合理的平衡。

5.对创新理论的启示

了解信息何时以及为何不能跨实践社群自由流动,以及创造性想法是如何产生的,不仅对专利法原则有启发意义,而且对创新政策也有启发意义。通过确定信息流动与重组的特定社会障碍,第3节阐释的社会网络失灵的分类法可以为设计有针对性的解决方法并评估其有效性提供指南。创新的市场失灵分析围绕不同创新杠杆(譬如专利、拨款、奖励)的优缺点展开学术讨论,并提出了一个清晰的问题:既然我们知道市场无法以最优方式引导创新,那么什么样的干预措施最能矫正市场失灵?(358*参见本文第1节。)类似地,社会网络分析提议对创新杠杆进行比较分析,并提出了如下问题:既然我们知道结构重叠难以形成,那么什么样的干预措施最能矫正社会网络失灵?

虽然要让专利法符合科学和技术研究的现实,必须面对并纠正专利法原则背后的错误假设,但归根结底,专利法作为一种创新工具,可能并非解决社会网络失灵的最有效政策。要解决这一失灵,需要以更广阔的视角,包括从私人订购、政府拨款、奖励和税收如何发挥作用的视角看待创新。这个问题的涉及面很广,其完整答案超出了本文的范围。不过,本节将首先概述在设计政策干预时,可以如何利用第3节描述的信息流动与重组的三大障碍:(1)缺乏社会和认知联系、(2)认知差异以及(3)不同(冲突)的评估框架。本节还提出了一个以社会网络失灵为指南的研究议程。

5.1建设知识基础设施

正如第3节解释的,阻碍信息流动和重组的第一个社会障碍直接源于伯特对信息空间结构漏洞的研究:社群成员如何搜索信息,以及如何对找到的信息优先排序,主要取决于他所认识的人(社会联系)和这些熟人知道的东西(认知联系)。(359*参见本文第2.1节。)要解决实践社群之间缺乏社会和认知联系的问题,需要的不仅仅是让信息“自由流动”或“开放”。譬如,回忆一下参与烟草研究的三个不同社群的研究结果(如第3节的案例研究所述),它们在被有效重组之前已经在公共领域存在了十多年。

美国国家癌症研究所创建了一项知识基础设施,使癌症研究所资助的所有烟草研究社群的研究更易于获得和搜索,从而解决了烟草研究社群之间缺乏社会和认知联系的问题。(360*例如参见Leischow et al.,上注201,见S199-S200(描述了美国癌症研究所烟草研究的知识基础设施)。)知识基础设施的主要目的是充当信息存储库,以特定的方式进行管理和组织,使处理相关课题和(或)问题的社群可以建立前所未有的联系。(361*例如,烟草信息网格(TobIG)使用“尖端信息技术和网络软件链接烟草数据、研究人员和资源(如引文索引、数据挖掘和可视化软件)”。Leischow et al.,上注201,见S199。纳米技术的另一项知识基础设施旨在“加速新知识的审查并实现有效的数据利用”。NSI:Nanotechnology Knowledge Infrastructure(NKI)—Enabling National Leadership in Sustainable Design,U.S.NATnology Knowledge Infrastruct,http://www.nano.gov/NKI-Portal[https://perma.cc/4AK2-MRBM](最后访问日期:2017年3月25日)。肿瘤生殖学协会还开发了一项知识基础设施,即“国家医师合作协会”,以便在协会成员之间共享生育能力保存技术的研究工具和方案。Pedraza-Faria,上注233,第1页;另见EDWARDS ET AL.,KNOWLEDGE INFRASTRUCTURES:INTELLECTUAL FRAMEWORKS AND RESEARCH CHALLENGES 23,http://knowledgeinfrastructures.org[https://perma.cc/G4MQ-FU3Q];Michael J.Madison,Knowledge Curation,86 NOTRE DAME L.REV.957(2011)(阐述了关注知识管理在促进创新中的作用有其重要意义)。)知识基础设施可以实现原始数据、已发布数据以及专有技术的共享。(362*例如参见Leischow et al.,上注201,见S199-S200;Pedraza-Faria,上注233,第15页(描述了国家医师合作协会的原始数据、已发布数据和专有技术的共享)。)它们还可以直接促进跨实践社群的个人联系。(363*例如参见Leischow et al.,上注201,见S196(倡导“以网络为中心的公共卫生方法,鼓励跨传统学科和领域的个人和组织建立联系,以实现相关的宗旨和目标”)。)知识基础设施同样有助于发明者和美国专利商标局更有效地搜索专利信息和其他文件,并识别相关的现有技术。(364*例如参见Prithwiraj Choudhury & Tarun Khanna,Ex-ante Information Provision and Innovation:Natural Experiment of Herbal Patent Prior Art Adoption at the USPTO and EPO 3(Harvard Bus.Sch.Working Paper No.14-079,2015),http://www.hbs.edu/faculty/Publication% 20Files/14-079_2fb4af35-dc4e-467d-8f 25512398286391.pdf[https://perma.cc/AU 4Z-T4JW](认为在易于搜索的数据库中对现有技术编码可以改善专利商标局的决策)。)

如何通过政府举措(比如国家癌症研究所的举措),或者通过大学中的私人资助、研究中心、私人公司建设有效的知识基础设施,以及这些基础设施如何与专利法和政策相互呼应,应该成为未来知识产权法律和政策研究的一个重要领域。(365*Brett Frischmann写过一篇有说服力的文章,指出认识到基础设施对创新具有间接但根本的好处非常重要。例如参见BRETT M.FRISCHMANN,INFRASTRUCTURE:THE SOCIAL VALUE OF SHARED RESOURCES xv,253(2012)。)

如果缺乏社会和认知联系是分隔社群的唯一社会障碍,创建知识基础设施对纠正社会网络失灵将尤其有效。如果各个社群能够理解和解释彼此的研究,共享评估框架,那么知识基础设施就是解决社会网络问题的强大工具。但是,在社群之间缺乏深度互动的情况下,知识基础设施无助于在社群的交汇点创造某种新语言,以发现和解决共同的问题。相反,一个重要的关切是,知识基础设施通过数据的“商品化”(即“以易于交换的格式将数据集表示为完整的可互换产品”(366*EDWARDS ET AL.,上注361,第7页。)),可能会在不同实践社群之间“激起误解,使他们过度依赖薄弱或可疑的数据源,以及更多地基于可用性而非质量的数据套利(data arbitrage)”。(367*同上。)原因在于,构成数据“单元”的内容往往无法跨实践社群进行比较,毕竟实践社群具有不同的数据评估、收集和分析方法。换言之,数据的意义取决于理解它们是如何、在哪里、何时以及由谁创建的。(368*EDWARDS ET AL.,上注361,第7页[引自Sean Bechhofer et al.,Why Linked Data Is Not Enough for Scientists,见2010 SIXTH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-SCIENCE 300(2010);Matt Burton & Steven J.Jackson,Constancy and Change in Scientific Collaboration:Coherence and Integrity in Long-Term Ecological Data Production,见2012 45TH HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCE 353(2012);C.BOWKER ET AL.,“RAW DATA”IS AN OXYMORON(Lisa Gitelman ed.,2013);David Ribes & Steven J.Jackson,Data Bite Man:The Work of Sustaining Long-Term Data Collection,见“RAW DATA”IS AN OXYMORON(Lisa Gitelman ed.,2013);另见Alaina G.Kanfer et al.,Modeling Distributed Knowledge Processes in Next Generation Multidisciplinary Alliances,见Information Systems Frontiers 317(2000);Ann Zimmerman,A Socio-Technical Framework for Cyberinfrastructure Design,in E-SOCIAL SCIENCE CONFERENCE(Oct.7-9,2007),http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/down load?doi=10.1.1.108.2422&rep=rep1&type=pdf[引自K.A.Lawrence Walking the Tight-rope:The Balancing Acts of a Large e-Research Project,15 COMPUTER SUPPORTED COOP-ERATIVE WORK 385(2006);Charlotte P.Lee et al.,The Human Infrastructure of Cyberinfrastructure,见PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE ON COMPUTER SUPPORTED COOPERATIVE WORK(2006);David Ribes & Thomas A.Finholt,Tensions Across the Scales:Planning Infrastructure for the Long-Term,见PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ACM SIGGROUP CONFERENCE ON SUPPORTING GROUP WORK(2007)]。)

那么,有哪些其他工具可以用来解决认知差异和不同(冲突)的评估框架问题?下面的两个小节将切入对这些问题的分析。

5.2组建具有重叠成员结构的团队

结构重叠研究表明,弥合巨大的认知差异通常是突破性创新的先决条件,而这需要相关不同社群的成员进行频繁的面对面互动。(369*参见本文第2.2节。)事实上,当社群的认知差异很大时,比如参与解决卡迪森-辛格问题的数学和计算机科学社群,深度互动往往是创建跨社群有用知识基础设施的前提条件。这是因为在核对、整理和编码有用数据之前,社群必须就哪些数据值得编码和存储、如何收集相关数据,以及如何对数据进行分类等问题达成共识(创建新语言)。(370*同上。)那么,补救第二类社会网络失灵的政策问题就变成了:如何利用政策工具(1)识别(并表述)复杂问题,而解决这些问题需要来自多个社群的专业知识;以及(2)促进这些社群持续、深入地互动,从而解决这些问题。

在卡迪森-辛格问题的案例中,其解决的关键在于认识到它可以被表述为计算机科学中的问题,而计算机科学家已经为此开发了独特的工具。就像第3节解释的,求解卡迪森-辛格问题也让计算机科学家和数学家汇聚在一起,开发共享语言分析该问题带来的无数影响,这本质上是力图创建一种可以带来新重组的结构重叠。例如,数学家和计算机科学家组织了联合会议和卡迪森-辛格教程。(371*例如参见Klarreich,上注15。)事实上,这是对创建结构重叠问题的“私人订购”式回应。这些由计算机科学家和数学家组成的新团队致力于研究解决卡迪森-辛格问题带来的影响,现在就判断他们能否形成跨领域创新所需的持续、深入互动还为时过早。但是,对结构重叠的研究告诉我们,任何旨在促进跨社群发展的计划,都应确保至少有部分参与者在多个社群拥有重叠的成员身份和跨社群边界的既有社会关系。(372*参见本文第2.2节和第2.3节。)其他更多的研究应致力于进一步阐明成功的跨界团队有什么特征,私人订购解决方案如何与拨款、奖励或专利等政策举措相互作用,以便组建和维持这些成功的团队。(373*越来越多的知识产权学者已经着手解决这些问题。例如参见Katherine J.Strandburg,Derogatory to Professional Character?The Evolution of Physician Anti-Patenting Norms,见CREATIVITY WITHOUT LAW:CHALLENGING THE ASSUMPTIONS OF INTELLECTUAL PROPERTY(Kate Darling & Aaron Perzanowski eds.,2017);Dan L.Burk,Patent Silences,69 VAND.L.REV.1603(2016)[认为专利可以作为“边界对象”(boundary objects)促进跨学科的互动];Pedraza-Faria,上注233(描述了一支成功的跨界团队如何在数据共享中有效运用专利法、拨款和非正式规范)。)