*Partha Dasgupta, 剑桥大学Frank Ramsey经济学讲席教授,剑桥大学圣约翰学院院士。其研究领域涵盖福利经济学,发展经济学,技术变化经济学,人口、资源与环境经济学,博弈论,营养不良的经济学以及社会资本的经济学。本文的早期版本发表于Economics and Philosophy,2005,vol 2,第221—278页。后收入Harold Kincaid and Donald Ross主编的The Oxford Handbook of Philosophy of Economic Science(Oxford:Oxford University Press),2007。

引言

社会思想家经常提醒我们:对于个人福利如何构成,人们有不同看法;即使在这方面没有分歧,对于一个人的福利能够在多大程度上同其他人交换权衡,他们也意见不一。思想家们认为,某些人最关心收入和财富的不平等,另一些人更在意住房和受教育(乃至更广义的生存机会)方面的不平等,还有些人反对经济学家说的“机遇集合”(例如“人类能力”,见本文第2.2节)的不平等。思想家们说,虽然有人坚信收入和财富是个人福利最确切的决定因素,但对于多大程度的收入和财富分配不平等算是合理水平,并没有共识。他们认为,政治分歧可以追溯到人们对个人福利与社会福利的认识差异。我们应该承认人们有不同的伦理观。*1在经济学中,对此观点的典型阐述包括:Robbins(1932)、Samuelson(1947)、Graaff(1962)和Joan Robinson(1964)。政治学中的阐述可参见Barry(1965)。

但如果用上述思路解释当代的经济学议题,你将面临一个困惑:对当今人类遇到的某些最重大议题的专业讨论是围绕事实,而非价值观。更让人惊讶的是,经济学家的言论与著述显示,他们似乎对价值观拥有共识,只是对事实存在不同的解读。我这里说的讨论不仅是关于或然事实,还包括代表社会、政治和生态系统特征的那些机制,即人们说的“深度”事实,但它们很少涉及价值观。讨论的参与者仿佛很不愿意申明自己的价值观,因为这样做不仅多此一举,还显得傲慢。我读过的所有经济学文献,没有一篇不认为应该减少广泛的非自愿失业,或者应该让贫困成为历史,或者应该阻止热带雨林消失的可怕前景。然而,对于什么是减少非自愿失业、减轻贫困和放缓雨林消失速度的最有效办法,提出了大量不同意见。对于某个国家或地区非自愿失业的程度、当今世界的贫困规模或雨林消失速度等,同样存在广泛分歧。与此类似,我们在电视节目里不时看到的关于全球化议题的激烈争执,似乎是针对最近数十年来全球化进程到底让大多数人获得了收益,还是伤害了人数众多的最贫困群体。*1对此问题的不同观点,可参考Stiglitz(2002),以及最近任何一期的《经济学人》。

思想家们曾指出,“事实”与“价值观”是相互交织的。即使我们为理解周围世界构建的模型,也包含对哪些重要、哪些不重要的预先判断。这种判断会部分受到一个人的价值观与利益的影响(Putnam,2002),但也有其他许多因素的作用,例如检验某种思想或技巧是否合适的愿望。因此,这种相互交织可能带来误解。某人特别关心一种现象的事实方面,但其他人可能认为他是在做强烈的价值观假设。所以我们有可能忽略的是,即便价值观决定或深刻影响着人们关心的问题,他们得出的答案却未必涉及价值判断;另外,对事实问题给出答案,未必能够解决与事实相交织的规范问题。当然,某些经济学家担忧人类对待大自然的方式,某些经济学家相信市场和政治的良好运转足以保护与改善大自然,他们或许在内心深处确实抱有不同的价值观,他们用各自不同的伦理受体(ethical receptors),也许还时常用私人利益过滤他们对世界运行的认识。不过,即便他们用关于事实的争论掩饰其伦理观的差异或私人利益,争论的仍是议题的事实特征,这也是我在本文强调的要点。*2关于专业科学发现与私人利益的冲突如何会被有意忽略甚至扭曲,可以参见Ehrlich and Ehrlich(1996)。其中提到的例子包括对全球变暖(尤其是人为原因)和生物多样性退化的讨论。

经济学家的工作几乎完全专注于对事实的讨论,这让公共知识分子认为,现代经济学必然是伦理荒漠。已故的伯纳德·威廉姆斯(Bernard Williams)爵士几年前在英国科学院宣读过一篇文章,批评经济学家从民众的实际选择中推测人们的福利。我不知道谁给威廉姆斯介绍过经济学家的著述内容,但他显然不清楚有大量关于价值评估的实证研究(例如关于环境资源的价值),远远超出他对经济学的想象。*1例如Freeman(1993)。我发现这个指责颇具讽刺意味,因为我在几年前才发表过一篇关于贫困与福利的论文,对福利做的解释远远超出“显示性偏好”的范围,即威廉姆斯批评的内容,参见Dasgupta(1993)。本文第2节和第3节还将详细介绍。

这种误解还受到我的老朋友阿马蒂亚·森(Amartya Sen)的推动,他的几本广受伦理学家重视的专著粗略地描绘了现代经济学(Sen,1987,1999)。除其他内容外,森(1987)特别提道:“现代经济学缩窄了亚当·斯密对人类的广阔视野,这恰恰是现代经济学理论的主要缺陷之一,故步自封与经济学疏远伦理学密切相关。”森得出了一个无人能拒绝的普遍结论:经济学与伦理学有太多可以相互借鉴。然而在社会科学领域,看似无可辩驳、受人欢迎的普遍结论也最令人怀疑。此外,社会科学家走的捷径受制于他们恰好要研究的问题的范围,而森并未向普通读者提示过这点,威廉姆斯似乎也没有重视。

我们来看如下经常向经济学家提出的典型问题:(1)高速公路车流量太大,导致严重拥堵。现在有项道路加宽的建议,是应该接受该建议,还是引入道路收费制度,或是扩大公共交通系统?

(2)某个穷国的政府数十年来一直为该国自然资源基础的利用提供补贴,这是否应该继续?补贴应该加大还是削减?

(3)若干国际组织计划支持一个受困于内乱和腐败政府的穷国进行重建,应该如何让政府、私人企业与民间社会共同参与进来?显然,对此类问题的合理回答需要较为细致、谨慎,对生活的细微之处更敏感。例如,人们的偏好可能来自他们是采用公共或者私人交通工具、公路或者轨道交通,这构成了回答上述第一个问题的合理基础,否则我们如何知道交通的负荷对象?即使这并非完全合理,但我认为,其著作被伦理学家视为道德生活试金石的亚里士多德,对于该如何提供建议也难以有其他办法。亚里士多德对第三个问题确实能有所帮助(亚当·斯密也是),但也只是提供了基础。本文第4—5节将指出,对今天面临的此类议题,需要充分应用现代经济学及其所有技巧,才能给出实质性的答案,此外还要人类学、生态学、人口学、流行病学、心理学、营养学和政治学等研究领域的加入。反之,伦理学此时似乎并无多少助益可言。

这样讲事出有因。现代经济学建筑在宽泛的伦理基础上,能够针对不同的伦理学理论而聚焦到具体情形(见本文第2节)。例如,罗尔斯(Rawls,1972)的《正义论》刚刚发表,经济学家就推导出了该理论对同世代(Atkinson,1973;Phelps,1973)和跨世代(Arrow,1973;Dasgupta,1974;Solow,1974)资源配置的不同启示。他们之所以能做到这点,是源于福利经济学的基础足够宽泛,可以把罗尔斯的理论纳入其中。但由于福利经济学的理论基础在数十年前就已奠定,研究者认为没有必要复述。于是,现代经济学中的伦理内容,例如个人福利的分配状况关系重大,对分配的评估要求对个人之间的福利做比较,在研究成果中都被视为默认的假设。在现代经济学家看来,值得关注的社会、政治和生态机制即便是最明确无疑的,至多也是半透明的,因此他们把最大部分精力用于探究社会实际面对的权衡取舍问题,而非伦理上允许的权衡取舍问题。或者说,经济学家不愿意在目前提出的各种伦理学理论之间做选择,而是从非常一般性的另一端入手,寻找无论采用何种福利概念及其支持理由,均可以改进人类福利的政策组合。因此,福利经济学得出的成果经常是一套政策菜单,其知识挑战则是恰当解读将政策导向最终结果的各条路径。

伦理其实并未从背景中消失,但追随森的思路的伦理学家似乎不这么看(罗尔斯是重要的例外,经济学家也因此格外重视他)。例如,罗宾斯(Robbins,1932)继续成为常见的讽刺对象(Sen,1987;Putnam,2002),说他把经济学家带到“无价值观”的方向。帕特南谈道(Putnam,2003,第401页):我的方法要求停止以“科学”之名把伦理考虑排除在经济学之外……并回归对社会福利的合理而人道的评估,亚当·斯密将此视为经济学家的一项核心使命。然而,罗宾斯的著述完成于70年以前,我知道的经济学科已和当时大不相同。帕特南(2003,第396页)还教导我们说:“福利经济学的主题……要求我们能够开展有意义的讨论,明确说明收入分配的‘道德性’、采用或不采用人均收入作为唯一福利指标的‘道德性’,以及促进教育、减少疾病和营养不良的优先性……”他还抱怨说,经济学家没达到这些要求。与之一脉相承的是,哲学家玛莎·努斯鲍姆(Martha Nussbaum,2003,第413页)曾经提出“经济学这个知识领域较为荒芜”,并在静思后承认“我不是经济学家”。

作为老派的研究型经济学家,我对上述指责很难做到平心静气。我把整个学术生涯献给揭示和分析社会现象,提供政策建议,并为此学习相关学科的各种方法与技巧,最后却被告知,自己不过是在人类境况里横冲直撞的乡巴佬中的一员。我甚至不清楚该如何应对伦理学家的批评,只是注意到半个多世纪前,柏格森·伯克(Bergson Burk,1938)和保罗·萨缪尔森(Paul Samuelson,1947)提出了政策评价的规范理论框架,另外,迄今成形已30年之久的“公共经济学”也经常公开讨论伦理问题。

当然,只提到伯克与萨缪尔森是不够的。因此本文设定了两个相互关联的任务。首先,在第一部分(第1—3节)与作为过渡的第4节中,我将概述作为现代经济学基础的伦理学思考,展示现代经济学家为何认为福利经济学基础是一个已经解决的议题。其次,第4节和第2部分(第5节)将介绍一个案例,涉及贫困国家经济发展问题的长达50年的讨论。介绍该案例是为了揭示本文的论点:现代经济学家的专业讨论,即便是关于贫困和分配公正等深度涉及道德内容的议题,也是围绕事实,而非伦理价值观。的确,关于经济发展的研究文献中有许多内容可以批评,我在第5.6节中也会专门提出批评意见。但对这些研究的任何合理批评都应该着眼于被忽略的事实,例如在农村贫困研究中忽视了当地生态问题,而不是伦理价值观上的迟钝。我希望,本文的第一部分、第二部分与作为过渡的第4节能结合起来帮助解释:为什么伦理问题在现代经济学讨论中被放到后排,以及经济学家有充分理由这样做。在这一课题中取得的真正考虑周全的规范进步,都来自对社会和生态事实的深入理解,而不是对贫困、分配公正,乃至发展含义的反复斟酌。*1我对案例研究题目的选择是针对前文提到的Hilary Putnam与Martha Nussbaum的批评意见。这两种批评都基于一个观点,即研究发展问题的职业经济学家缺乏对伦理问题的关注。

本文更为详细的结构安排如下。第1节介绍现代经济学家采用的模型:身处市场环境的行为人,以及用什么方式把个人选择与市场中的集体行为联系起来。我还将概述,这些模型如何能调整适用于非市场环境下的决策过程。第2节和第3节将基于该模型,介绍现代经济学的伦理学基础。虽然人们认为福利经济学对权利问题不敏感,但我指出,现代经济学家其实已经把权利问题纳入伦理考虑。我将介绍,人类权利和人类产品的观念,包括若干伦理学家与发展活动家近期强调的“能力”,如何能够被经济学家纳入普遍的人类福利概念之中,实际上也的确如此(第2节)。

第3节将区分福利的“构成因素”与“决定因素”。伦理学家的本性是关注前者,经济学家则研究后者。接下来将简要讨论将个人福利加总成社会福利的实质。第3.1节指出,社会福利不仅是古典功利主义等目的论理论的关注对象,也受若干直觉主义理论与现代正义契约理论重视。第3.1—3.3节将指出,社会福利可以用三种等价方法进行形式化,其中第3种形式化表述是由福利的决定因素定义的,它构成了社会成本收入分析的基础。接下来的第3.4节将结合肯尼斯·阿罗的著名定理(关于构建民主投票规则的普遍不可能性),继续探讨社会福利的概念。

我在第3节不得不采用一定数量的数学表达式。这难以避免,因为阐述社会福利概念的三种等价方法是一个数学问题。但我得赶紧声明,这些内容并非为了做数学演算,而只是用基本的数学符号描述必要的观点。

第4节是过渡部分,旨在回应伦理学家近期的抱怨,他们认为现代经济学中采用的行为人模型并不适用于面临残酷选择时的环境。但通过考察经验证据,即世界上最贫困的家庭在不同性别与年龄的成员中如何分配食品和医疗资源,如何做生育和生殖健康的决策,我将指出,经济学家的选择理论完全适用于分析人们在被迫做这些困难决策时的行为。

第二部分(第5节)包含对现代发展经济学演化历程的介绍。我指出,贫困经济学的研究重点屡次随实证结果发生变化,引起相关政策争论的通常是事实方面的分歧而非价值观。我首先解释,为什么早期的发展经济学会把国民生产总值(GNP)的增长视为经济发展的关键指标(第5.1节)。然后讨论把GNP增长作为福利指标后带来的问题,包括经济增长与收入平等分配之间可能出现的矛盾,主张取消政府对外贸和国内生产控制的理由,以及如何选择符合发展目标的公共政策等(第5.2—5.3节)。接下来,我介绍了有关食品消费和家庭行为(尤其是生育决策、女性教育与生育行为的关系等)的发现(第5.4—5.5节)。我继而提出,如果不把世界上最贫困国家的农村贫困现象与当地自然资源基础的利用联系起来,则对此类议题的任何研究都将难以得出满意结果。这些情况又与自然资源基础的主流产权体系有关系,属于一种新的研究思路,以解释世界最贫穷地区的持续极端贫困现象(第5.6节)。

在发展活动家的宣传著述中,有观点认为,撒哈拉以南非洲以及印度次大陆的部分区域缺乏经济进步,很大程度上是由于选择经济政策时没有慎重做到以人为本。第5.7—5.9节对此做了反驳,提出更多证据表明,经济学家中关于发展政策的分歧来自对事实的不同解读,而非价值观争议,发展经济学研究一直把人放在核心关注点上。

本文的第4节与第二部分对发展经济学内部讨论的回顾并不完整,这里对议题的选择很大程度上受我本人的专业知识和经历的影响。但希望了解更多发展经济学讨论议题的读者将发现,我的观点在大部分情况下同样成立:现代经济学家是在探讨事实,而非价值观。本文第一部分将对此加以解释。

第一部分:价值观

1.效用函数与偏好排序

现代经济学是指今天的大学研究生院讲授和应用的经济学,它并不比第二次世界大战古老多少。在初期发展中,这门学科深受20世纪30年代实证主义著作的影响,严格区分事实与价值观。当时的经济学家面临的一项任务(至少在英语国家)是阐明消费者需求理论,即市场经济中对产品和服务的需求同价格和收入的关系。

该任务的重要性显而易见。如果你想在市场经济中做预测,例如分析税收政策对产品与服务需求的影响,就必须找出这些需求的函数形式。当然如果你还想找到理想的税收政策,则需要更多探索。你需要了解为什么会出现那样的函数形式,以及其他内容;更一般地说,你需要了解哪些因素在推动人们的需求,当他们做选择时面临怎样的约束;你还需要了解某个人的需求应该以何种条件同其他人的需求做权衡取舍。为解答所有这些问题,你必须深入探究。

在此过程中,19世纪后期到20世纪早期的一个经济学派(Edgeworth,1881)以如下理念作为基础:对商品的需求来自追求效用最大化的行为人。产品与服务的消费会产生(以基数测算的)效用,消费者试图从产品与服务的消费中获得预期效用值的最大化。经济学家对效用概念的解释各有不同,功利主义哲学家也一样。某些人将效用视为“愉悦”,另一些人认为是“满足”,还有人将效用看作“福利”“福祉”之类。无论哪种具体解释,需求理论的基本概念都是一个效用函数,通过商品组合定义的一个数值函数。

另外一个学派(Pareto,1909;Slutsky,1915)则认为,一个人的效用函数只是数字代表的不同选项的基本顺序,他据此做出选择。这些不同选项可以理解为事务状态或社会状态(第2.1节对此有一般性定义),但用于需求分析时,则指商品组合。这种需求理论的原始概念是商品组合的顺序排列(有时被称为偏好排序),而效用则是其派生概念。*1为便于叙述,这里对文中的某些术语做出定义。令X是一组不同选项(例如各种事务状态,或商品组合),对X的“部分排序”意指X的元素之间的一个二元关系R(如“至少一样好”),它满足:(1)自反性,对X中的所有x,有xRx;(2)传递性,对X中的所有x、y、z,若xRy且yRz,则有xRz。部分排序R如果满足如下条件,则是一个排序:(3)完全性,对X中的所有x、y,或者有xRy,或者有yRx。请注意,如果X中至少有一对元素没有通过R联系起来,则R只是X的部分排序。从R中,我们可以推导出“严格”的二元关系P(如“好于”),其定义为:对X中的所有x、y,当且仅当xRy成立而yRx不成立时,有xRy。对排序R的数值表示,意指定义在X上的一个实函数U,使得对于X中的所有x、y,当且仅当U(x)≥U(y)时,有xRy,由此可知当且仅当U(x)>U(y)时,有xPy。显然,如果X是个有限集合,它上面定义的每个排序都有数值表示。事实上,某个给定排序的数值表示的任何保序变换(order preserving transformation)本身就是该给定排序的数值表示,所以经济学家会说U是序数形式。另一方面,如果X是个无限集合,则排序必须有一定的结构(即连续性),才可以有数值表示。例如,对正方形中的点的字典式排序就没有数值表示。人们经常把该理论归功于希克斯和艾伦(Hicks and Allen,1934),将他们的作品视为现代经济学的开山之作,但事实上,这一作品只是代表英语国家对帕累托(Pareto,1909)和斯拉斯基(Slutsky,1915)思想的重新发现。

最初构建商品需求理论是为了研究今天的经济学入门课本中所说的消费者,此处唯一要关注的是:在价格给定的情况下,消费者在市场上如何买卖物品。对消费者而言,他能够购买的商品组合是一种可能的社会状态。该理论关注的是一种特定类型的个人自由:某人面临的约束只有市场价格以及他能支配的劳动收入与非劳动收入。如今我们都知道,这样的人被称作“经济人”。

知识界人士难以接受经济人的概念。由于他们通常还认为经济学在经济人概念之外并无突破,所以也很难接受现代经济学。他们批评经济人概念被孤立、异化和原子化,将其形容为“无根的气球”。他们指责说,经济学家想象经济人的动机是反映“理性的自我利益”,但这不可能做到,因为经济人没有充分的自我。他们质疑:这种人的感情在哪里?他有没有不时要面临的残酷选择?他对其他人的友谊,对事业和自己的承诺在哪里?他在市场之外要参与的其他各种活动又该如何考虑?*1这些批评以不同形式见于Sen(1987,1999)、Nussbaum(2000,2003)以及Putnam(2002,2003)。

消费者选择理论的创建者曾公开表明自己面向的是一个很小的目标。他们把经济人的政治、社会和家庭活动作为给定条件。例如,他们承认每个经济体中都有若干质量不等的公共品,例如安全、法律制度、文化财富、宁静的去处、公共卫生系统与知识等。他们设想,这些公共品的供给决策是通过政治活动过程达成的。*2公共品是具有如下特性的商品:(1)能被共同消费;(2)具有非排他性。新鲜空气通常被当作典型的公共品。萨缪尔森的经典论文(Samuelson,1954)指出,公共品供给涉及我们如今熟知的囚徒困境问题,结论是这种困境无法用市场有效解决,而要通过政治方式解决。事实上,早在现代消费者选择理论出现之前,经济学家就注意到交易可能有外部性,而政府的核心任务之一就是利用税收和补贴手段(Pigou,1920)或创建外部性市场(Lindahl,1958[1928]),约束或鼓励外部性。

外部性概念带来了公共品理论(Arrow,1971)。经济学家说的“外部性”意指交易会给交易谈判的非参与方造成影响。把外部性同法律体系(尤其是产权制度安排)联系起来是科斯的核心思想(Coase,1960)。例如在纯市场经济中,初等教育和公共卫生措施就涉及外部性。学会识字对我自己有好处,对其他人也有帮助,因为他们能通过口头之外的方式跟我交流。与之相似,对传染病免疫让我自己受益,同时也帮助了其他人,因为我不再会给他们带来危险。这就是为什么带有正外部性的产品与服务可能供给不足。出于同样的道理,带有污染等负外部性的产品与服务可能供给过度。交易中不涉及外部性的商品则属于私人品。

经济人在市场上购买的一种商品是闲暇。消费者选择理论家设想,经济人的闲暇时光不仅用于聊天、园艺或阅读,还包括从事政治和社会活动,以决定支持公共品供给、限制负外部性和鼓励正外部性、实施收入和财富再分配等所需的税收水平。不过在二战后初期,经济学家尚未开展这些研究。尽管市场与政治无疑有着密切联系,但那时并无充分的“政治经济学”研究为这样的联系提供指导。于是,在涉及公共品生产的支出与外部性问题时,便默认政府是追求社会福利最大化的(第3.1—3.3节)。税收、再分配和公共品供给等方面的政府决策被视为给定的背景,个人据此在私人产品市场和外部性场景中做出选择。下文将指出,关于经济人的动机和行为的假设来自社会学而非心理学。*1感谢Robert Solow对此的提示。在有关经济人的研究中,存在一个重要条件,即“其他条件相同”。

不过,现代经济学家能够包容对效用的各种解释。一个人对各种选项的排序可能反映了远比个人偏好多得多的东西,它可以是很多内容的综合,例如其偏好和目的、个人价值观与社会价值观、对他人特性及可能行动的看法、对大自然的可能反应的看法等。个人的知识和情感构成可以是多元的。

效用从一个原始概念到派生概念的转变已经完成,并永久固定下来。此外,效用的绝对值高低在经济学家的叙述中不再有意义。有意义的是效用的比较:在不同社会状态与不同人之间的比较。当然,如果基本排序包含充分的结构(sufficient structure),相应的效用也可以用基数表示,对不同社会状态的比较可能得出相对而言“较大”、“较小”或“中等”的效用差距。*2这方面最一般的形式化表述可参考Gorman(1968)和Koopmans(1972)。这一理论甚至可以用于残酷的选择(第4节)。我本人以为,让经济学家把数值表示的排序叫作效用函数是一个糟糕的建议,它误导了许多反功利主义的伦理学家,使他们对现代福利经济学完全不能接受。可是,一项研究事业应该由它取得的成就评判,而非不慎选用的名称。*3帕累托曾采用满足度的说法替代效用(Pareto,1909),但没有被经济学家普遍接受。

2.制度与人类繁荣

相比从个人对事务状态的排序开始的思路,另一种做法是考察什么样的法律、制度和公共政策最可能让民众实现繁荣。这里的策略是用递归方法研究公共领域的特征和个人决策之间的相互作用。罗尔斯(1972)采用的探索方法就属于此类,但并非从他开始。这也是现代经济学中反复出现的主题。

首先,对策略行为建模的进步让经济学家可以接受比经济人场景丰富得多的可能选项。因此,我们称之为“社会状态”(social states)的这些选项如今已不只市场中的商品组合,而是各种内容的混杂,例如市场产品、公共品、家庭内部的产品,以及在教育、政治、网络乃至闲话中消耗的时间和资源等。某种社会状态包含的内容有:资源配置(谁在何时何地为何得到什么),以及与个人或社会选择有关的任何东西(见下文)。*1有关这些对象的讨论可以参见:Samuelson(1954)、Schelling(1960,1978)、Arrow(1971,1974)、Becker(1981,1983)、Dasgupta(1993,2004[2001]),以及Persson and Tabellini(2000)。此外,承诺这个社会科学中的核心概念在经济学中不再是一个原始概念。对某种事项的承诺可以被视为策略,一种约束自身手脚的方式,使承诺内容不仅对他人来说是可信的,也能够说服自己。

由行为人的选择揭示的选项排序与经济制度有关。例如,一个人在最小政府环境中对穷人的关心应该不同于她在福利国家环境中的考虑。原因在于,她在福利国家需要缴纳更多税收,以支持再分配。而在最小政府的国家,再分配只能通过自愿的收入转移实现。从原则上讲,人们在福利国家中不用再为穷人操心,因为政府承担着强制再分配的任务。而在最小政府的国家,她将积极帮助穷人。既然在两种社会中面对截然不同的选项,所做的选择自然也有所区别。

2.1福利:好处与权利

在探究什么样的法律、制度与公共政策最能促进民众繁荣的研究思路中,个人福利是个原始概念,这有别于个人效用。与效用不同,福利并不必然与这个人做选择时依据的排序有关。显然,社会制度在福利实现中居于核心地位,并且是资源配置的基础:社会生活是个人社会归属感的表现,不受胁迫控制的商品选择则是人们可以追求自身利益的手段。

伦理学理论中的选择对象是社会状态。从形式上看,一种社会状态是指一个完整的世界进程,从已知的过去到无限的未来,也即当前的识别力能够允许的最大范围。所有伦理学理论都评估社会状态,它们之间的区别在于:社会状态中哪些部分具有伦理学意义。其中一大类理论首先把个人福利作为社会状态的显著伦理特征,继而把它们加总为一个社会福利指标(第3节)。在下文中,我将介绍以这类理论为基础的福利经济学学派。相比之下,环境经济学家在价值评估中经常会考虑社会状态的更多特征。

由于从个人福利向社会福利的概念转移涉及加总方法,伦理哲学家便认为福利经济学具有“目标本位”(goal-based)属性,而把“权利本位”(rights-based)理论作为反例。沃尔德伦即认为(Waldron,1984,第13页):“权利本位理论与目标本位理论的区别在于,如果某个条件是来自对个人利益的关心,则属于权利本位;如果是来自对整体社会利益的关心,则属于目标本位。”按照这个说法,权利本位理论拒绝加总方法,因为在这种操作中,代表众多其他人利益的要求可能吞没个人利益。例如德沃金提出(Dworkin,1978,第91页):“目标是一种非个体化的政治意图。”目标本位理论被理解为集体主义。在更糟糕的情况下,被斥为技术统治论、程式主义,乃至“算法决定论”(O’Neill,1986)。

我感觉自己从未理解这些学者所说的区别。在他们推崇的理论中,权利并不与利益对立,而是强化某些利益,淡化其他不够紧急或重要的利益。另外,权利需要有理由支撑,不能凭空产生。即使被视为基本权利的部分,也源于它们是人类繁荣的必要条件,维护和促进了某些类型的人类利益,例如行动力、独立、选择和自决权等。*1这方面的研究文献很多,Scanlon(1978)对此做了简短清晰的陈述。该思路的出发点是一个不争的事实,即不同的人有不同的知识、不同的技能和天赋,并非所有人都能了解和看到同样的事情。这些生活特征提供了强大的理由,支持个人在思考、选择与行动方面的自决权(见第2.2节)。言论自由,包括不听话的媒体(公众有知晓权),就是此类例子。对某些财产的私人权利也属于此类,其理由是产权创造了财富积累和创新的激励,让经济进而让人民实现繁荣。民主制度同样如此,有证据显示,民主制度在贫困国家促进了经济发展(见第5.7节)。该逻辑还可以更一般地扩展到家庭等制度:对个人来说,家庭具有工具价值(每个家庭成员的成本在初期会随着家庭人数增加而下降)。因此,探求制度、活动和产品的工具价值,一直是现代经济学中反复出现的特征。

然而,基本权利不可侵犯这一观点加剧了解释难题:“个人拥有权利,没有任何人或群体可以对他们做某些事情,否则就是侵犯其权利。”(Nozick,1974,第ix页)这种权利概念给人们能做或不能做的事情施加了严格约束。在诺奇克的意识里,此类权利受到哪怕最轻微侵犯的社会状态也是不可接受的。权衡取舍是不被允许的。而在另一个完全不同的正义理论中,罗尔斯(1972)则对人的权利做出了字典式的等级排序。

伦理学家常说,把社会福利视为社会状态的重要伦理特征的那些理论允许在不同人的利益之间做权衡取舍,而权利本位理论则禁止紧急或关键利益同简单欲望之间的权衡取舍。然而,某些利益总会在一定程度上受挫,于是,相应的权利(如果存在的话)也就得不到满足。另外还有,由于不可侵犯性意味着零水平的权衡取舍,如果我们允许权利之间或权利与其他物品(如效用)之间的权衡取舍,但条件是此类权衡取舍限于事务状态空间的适当区域内的极小比率,则对于不可侵犯的权利,我们也不算违背其实际精神。

当然,现代经济学家用于讨论公共政策的语言,看起来与我这里介绍的现代经济学伦理基础的一般特征有差异。关于福利经济学有一个为人熟知的讽刺,说它把社会伦理面临的两难问题简化为如下公式:在满足F(x)≥0的约束条件下,选择x,使W(x)的值最大化。人们会问:如果这不是最狭隘、最目标本位、最算法至上的做法,什么才是呢?

但事实上,该公式与任何伦理学理论都可以兼容。它并没有说明函数W(x)的具体值域和形式,而在第3.1—3.2节中,我们将看到现代经济学并不把W限于任何特定的值域或形式。该公式也不依赖于W(x)选取值域和形式时采用的任何特定理由,这说明它可以适用于类型广泛的伦理学理论(第3.1节)。对于最大化W的关注并不是古典功利主义的专利,下文将指出,许多有影响力的契约理论和直觉主义理论同样会提出这个课题。

2.2把“能力”作为福利

需要指出的是,如今的伦理学家与发展活动家经常用人的能力得到保护和促进的程度来描述人的权利。形式上,能力被理解为“一个人可以实现的各种功能(functionings)的不同组合”(Sen,1999,第75页)。从能力入手开展研究的一个表面优势是,它们显得较为清晰客观,而福利的概念较为模糊,或许还有主观性。但问题在于,有许多学者主张用能力替代福利经济学家的话语方式,却不愿意就不同类型的能力如何相互比较给出任何提示。

能力是经济学家说的“机遇集合”的特殊版本。最早对机遇集合做排序的尝试没有提到如何对集合中的元素做评估和排序(如Suppes,1987),表明这个思路并不成功。但后来我们看到了凭空建立起来的能力理论。努斯鲍姆提出了9种“核心人类能力”,并得到了帕特南的肯定(Putnam,2003),她坚持说,其中任何一种能力“在达到某个门槛值之前均不容谈判,而这些门槛值通常是在不同时期由司法和立法行动确立的”。*1见Nussbaum(2003,第416页)。她的能力清单包括[由Putnam(2003)分类整理]:(1)生命,包括免于过早死亡的自由;(2)身体健康,包括生殖健康、充足的营养和居住条件;(3)身体完整,包括免受暴力攻击、有机会获得性满足和生育选择;(4)感受、想象和思考(例如能够有愉悦经历,避免无收益的痛苦);(5)情感发展(不受恐惧和忧虑的破坏);(6)实践理性(能够形成美好生活的概念);(7)归属(例如集会自由);(8)其他种群(能够关心或连接自然界);(9)控制自己的物质和政治环境。问题在于,假如我们完全不需要估算为维护和促进这些能力所需的成本,就把“核心人类能力”视为不容谈判的内容,恐怕过于草率。如果某个国家极为贫穷,甚至无法负担让全体社会成员都拥有这9种能力的费用,努斯鲍姆又会给出何种建议呢?当维护和促进权利需要投入资源时,我们或许无法回避其中存在的权衡取舍,而且必须对此加以评估。*1为证实此类权衡取舍为什么不能避免,可参考UNDP(2003),该报告试图测算全球最贫困国家实现千年发展目标所需的成本。这些目标不仅包括总体减贫、提供饮用水等,还涉及降低疟疾、肺结核、艾滋病的发病率等。诺奇克与罗尔斯的权利理论有一个吸引人的特点,它们都在任何社会的财力可及范围内。即使最贫困的国家也应该能确保民众享有民主和公民自由,而且按照罗尔斯的理论,能够在愿意的时候选择最穷人群的处境相对而言最好的社会状态。不过罗尔斯本人却将其正义论的应用范围限于不是过于贫穷的国家(Rawls,1972)。

伦理学理论重视制定人生规划的能力,却对能力的实现及与之相关的经验状态不感兴趣,许多人会认为这有些荒唐。罗尔斯(1972,第424—433页)曾在一次深入讨论中,把福利与能力发挥的此类联系称作“亚里士多德原则”(Aristotelian Principle)。技能的获取需要资源投入,说明其中存在权衡取舍,并不是所有技能的权重都是相同的。算术和识字是基本技能,无论人们想成为什么、做什么,都对他们有帮助。健康也是福利中的关键部分,保持健康不仅本身是好事,也是人们实现计划与目标的必要条件,而不论具体目标是什么。同样的道理,如果有人坚持自己的言论自由,即使她当时没有发言的意图,这也并不奇怪。我们之所以珍视言论自由,是因为在许多或许难以预料的场景下它对我们的福利关系重大。反之,对于某些非常特殊的技能和特权,只有某些带特殊倾向和愿望的人会理性地希望拥有。

阿罗(Arrow,1995)从这些考虑出发,证明了为什么应该珍视成为什么和做什么的自由,能力集合比其他集合更有价值。他还指出,能力集合的伦理价值取决于福利的预先定义。为理解阿罗的观点,我们可以设想一个人在考虑不同的生活规划,有n个可能的能力集合,用Fn代表能力集合n,再用xn代表Fn中的一个元素。我们把xn作为一个生活规划,可以理解为这个人能够实现的一套功能组合。接下来我们设想,这个人首先从各种能力集合中选择一个能力集合,再根据这个能力集合选择一个生活规划。*2读者要认识到,这一特定版本可以在许多方面扩展:能力随时间发展(后来的发展受早期选择的限制);在人生的初期阶段,由其他人代为选择(但愿符合她本人的利益);等等。

未来的情形面临不确定性,意味着任何生活规划对这个人的价值也不确

|

社会福利为基础的一套伦理上。

|

*2经常有人把现代经济学广泛视角中包含的正义理论同基于程序公正的道义理论做对比(Hayek,1960;Rawls,1972;Nozick,1974)。他们通常认为,其差异在于,判断程序公正的标准与应用这些程序可能带来的结果的任何事前评估无关。此类理论中的问题在于公正的事前定义。常见的例子来自赌博。例如,如果救生艇上有两个人,却只有一个人的食物,这些理论的倡导者通常建议的程序是,以抛掷一块无偏斜的硬币分配食物。这里的关键是“无偏斜”。虽然它意指结果出现的机会相等,但其道德力量来自经验概率,即如果硬币被反复抛掷,两个结果出现的概率会逐渐接近50%。然而这里的程序却是由一次抛掷决定结果。如果不知道经验概率,我们一开始就不能直观地知道什么是无偏斜的硬币。所以,程序公正完全取决于我们过去对可能后果的评估。

3.个人福利与社会福利

在测算福利水平时(无论个人或群体的福利),既可分析福利的构成因素,也可分析其决定因素。在现实中则采用了构成因素与决定因素的混合,例如,联合国发展计划署的综合性人类发展指数(HDI)即是如此。*3人类发展指数是一个标准化的线性综合指标,包含人均GNP、出生时预期寿命和识字率等,见第5节。但在研究中则可以把它们分开处理,下文也是这样操作的。

3.1直接测量1:构成因素

一个人的福利包含多种因素(例如健康和满意度),即福利的构成因素。由于福利本身是一个综合值,测算一个人的福利也需要用加总的办法。这意味着不同构成因素之间有权衡取舍,需要给它们赋予相应的权重。

例如,某人重视自己的健康,但也喜欢一种可能忽视健康的新奇生活方式,此时改善健康与丰富新奇生活之间就存在权衡取舍。为评估对自己的好处,她可以用健康作为标杆,考虑应该理性地赋予新奇生活多大权重。或者,她也可以用新奇生活作为标杆,考虑应该理性地赋予健康多大权重。除非此人遇到推理上的缺陷,否则她用哪种方式评估都不会有影响,都会得到相同的结论。*1Tversky and Kahneman(1986)发现的实验证据表明,即使构建问题的不同方法在逻辑上等价,决策问题的构建方式仍可能给决策者造成影响。利用选择优势解释框架效应并不困难,即语言可以被用作信号工具,实际上也的确经常如此。但如果我在文中考虑的人受到框架效应的影响,她可以反复变换其比较标杆,以此在同一种社会状态下无限提升其福利水平。心理学家有理由说这是欺骗。但我们不能假设,她理性地对这两种构成因素赋予的权重是固定不变的。如果身体欠佳,在其他条件相同时,相比健康状态良好时,她可能会赋予健康更高的权重。

|

这些与伦理相关的个人特征被包含在Vi*1同样,他们也可以采用“婴儿同等标准”,以及把其他任何类型的人作为标准。

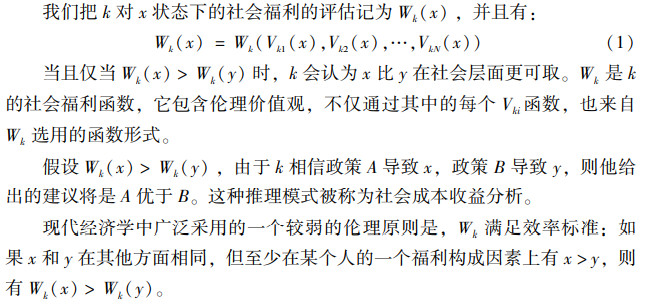

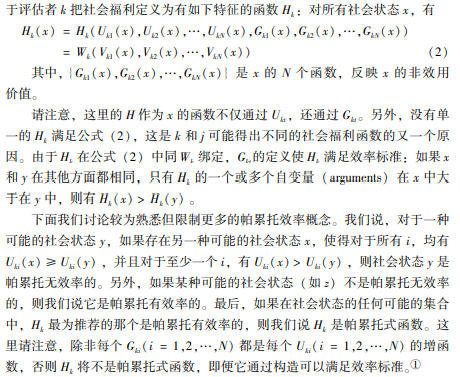

政策评估需要对福利水平进行比较。假设个人k是评估者,他可以是位国民,在给政治候选人投票前思考这些问题(见第3.4节);可以是伦理学家,受邀为政府提供建议;可以是政府的决策者;等等。此时,k对个人i的福利评估很可能不同于其他人对i的评估。这里并非强调福利是完全主观的议题,尽管其中某些方面肯定是,而是说即使没有其他问题,任何两个人对同一物体的测量也总是有差异。如果用Vki(x) 代表 k 对 i 在社会状态 x 下的福利评估,再假设在 k 的评估里, i 在政策 A 时的福利预期值将高于政策B,但他对j的福利预期值评估则相反。 那么,k应该如何决定政策的排序?

可以假设,k有一套理论解释政策如何导致结果。我们这里把结果或影响解释为社会状态。如果k相信政策A导致社会状态x,政策B导致社会状态y,那么他作为政策评估者的任务就是对x和y做比较。

社会福利是个人福利的总和。设想我们可以做某些类型的个人之间的福利水平比较,例如i的健康程度比j更好。与个人福利函数一样,社会福利也是标量。社会福利测量中使用的单位可以是某个人的福利,而前文提到,个人福利可以由她的福利构成因素之一测量。例如,社会福利可以由个人1的某个健康指标(如营养状况)测量。

|

*2上文定义的效率不同于众所周知的帕累托效率。后者是关于效用子空间的效率,见第3.2节。

与之前的以赛亚·柏林(Isaiah Berlin)一样,森支持承认人类价值观多样性的伦理学理论。森(1987,第77页)评论说:“坚持只有一种我们重视的同质性标准,会极大地压缩我们的评估推理空间。”但请注意,k在公式(1)中得出Vki所用的伦理依据并不需要这种坚持。事实上,它同森对现代经济学家的批评正好相反。今天的经济学家并不要求人们采用某种同质的价值标准,但认为k能从个人i抱有的多元价值观中得出同质的标准Vki。可以说,福利的构成因素本身就反映了价值观的多样性。

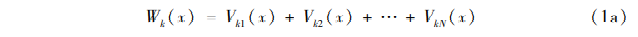

经济学家还探讨了V可以用基数测量时,W的其他结构。尤其值得关注的情形是,W可以是V的累加,这在理论和实证应用中都有极大帮助。在此时,x状态的社会福利为:

|

| 3 |

公式(1a)满足效率标准,同时可容纳各类伦理学理论。例如,如果Vki被理解为“幸福”或“满足”,并且采用“完全理性和公正的旁观者”(Rawls,1972,第184页)的视角,则代表古典功利主义。不过,该公式的累加形式并不限于目的论理论,也可以从直觉主义,甚至合同理论中得出。库普曼斯(Koopmans,1972)与马斯金(Maskin,1978)找到了直觉上很有吸引力的伦理学定理,在应用

|

是公式(1a)的累加形式。在更早期的研究中,海萨尼(Harsanyi,1955)也得出过公式(1a),后来罗尔斯将海萨尼的这一推演视为“无知之幕”背后的假定选择。但与罗尔斯不同,海萨尼假定在评估社会状态时,选择者会对自己陷入任何人的处境赋予相同的概率。

经验表明,采用公式(1a)有巨大的计算方面的优势:这方面最知名的案例包括对最优储蓄的基础性研究(Ramsey,1928;Koopmans,1965),以及对最优所得税的研究(Mirrlees,1971)。

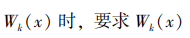

另一种不同于公式(1a)且被广泛采用的是罗尔斯式福利函数:

|

有关研究(Hammond,1976;d’Aspremont and Gevers,1977)给公式(1b)提供了公理基础。*1Koopmans and Maskin采用的公理与Hammond、d’Aspremont and Gevers采用的公理有个重要差异:对每个k,Vki(i=1,2,…,N)在多大程度上可以测量并在i之间可比,他们有不同的设定。阿特金森(Atkinson,1973)利用该公式和莫里斯(Mirrlees,1971)开创的一个简单模型估算了最优所得税率。通过一组有关个人动机的合理假设,他证明相比采用公式(1a)而言,采用公式(1b)并不会显著提高税收的累进性。这个结果出人意料,且有启发意义(后文的第5.3节还将解释这一结果),它也传递了更广泛的信息:给定世界可能的运行方式,表面上看似大不相同的伦理学理论可能得出相似的政策结论。

3.2直接测量2:效用与其他好处

事实上,经济学家并未经常采用公式(1)阐述社会福利的概念。他们发明了另外一种(但是等价的)方法。稍后我们将解释这背后的原因。

设想评估者k知道i做选择时依据的排序基础。令Uki(x)代表k从i的排序中构建的数值函数,也就是k构建的i的效用函数。理论经济学家通常以个人效用(而非个人福利)定义社会福利(Samuelson,1947;Graaff,1962)。不过在一篇经典的公共财政学论文中,马斯格雷夫(Musgrave,1959)认为,把社会福利完全建立在个人效用之上是一种不恰当的限制,因为存在他所说的有益品(merit goods)。此类产品比它们对效用的贡献更有价值。如第2节所述,个人和群体的“权利”也构成一类有益品。许多人还把财富的分配视为有益品。马斯格雷夫则指出,当我们评估社会状态时,对有益品供给的估值应该超出它们对个人效用的贡献。这种思考在应用福利经济学与发展经济学中已被普遍采用。

福利与效用不同。两者之所以有差异,是因为人们根据与自身福利无关的理由做出选择的现象并不罕见。如前文所述,人们所处的环境有重要影响。一个人可能受社会所迫做出特定选择,也可能受到引导,看重不符合自身利益的东西。更一般地说,许多选择是在家庭环境内部做出的。此类选择可能反映了家庭内部的作用机制,例如家庭成员之间的权力和责任关系。阿马蒂亚·森在一系列贬斥大量现代经济学研究的著作和文章中认为,不能把个人效用作为社会评价的唯一基础,因为除其他理由外,“被剥夺者对其遭受的剥夺往往逆来顺受”(Sen,1999,第63页)。不过在多年的老生常谈之中,他实际上是跟一扇敞开的门较劲。例如,我从未听说过哪位经济学家认为,由于贫困女性已屈服于命运,不再积极要求,所以没有必要再投资于最贫困国家的女性生殖健康项目;或者由于贫困国家的父母不关心教育,对教育缺乏了解的儿童自己也不关心,所以那里的政府不应该再投资于农村地区的初等教育。我同样不知道,有任何现代经济学家只根据民众对民主和公民自由的需求强度,证明民主制度和公民自由权利的合理性。与政治领导人一样,经济学家当然会问,贫困国家能否负担得起民主制度和公民自由(见第5.7节);但该问题必然涉及:民主制度和公民自由是否妨碍了贫困国家的收入增长。这是那里的民众应该关心的,也是有理由关心的。

在伯克(1938)与马斯格雷夫(1959)的引领下,经济学家不仅把社会福利当作个人效用的函数,还明确纳入了社会状态的其他特征,包含超越效用决定因素的与伦理相关的内容,例如民主制度和公民自由等。形式上,这相当

|

*1为证实这点,考虑一个可能的社会状态集合。从中选出一个有效率的社会状态(效率的定义如上文),排除每个Gki是每个Uki的增函数的特殊情形,再考虑它在个人效用的N维子空间中选点的映射,显然,它不是可能的社会状态集合在该子空间的映射中的一个有效率点,也就是说,它不是帕累托有效率的。森的“自由悖论”就是这种情形的一个例子。

研究中采用Hk(而非Wk)的一个好处是,Wk部分来自可观察的行为(Uki是一个数值函数,评估者k用它表示根据i的选择进行的排序),部分来自社会状态的非效用价值(表现为Gki,i=1,2,…,N),例如对民主、隐私和公民自由的重视程度等。我们可以把后者理解为k在估计出效用对社会福利的贡献后,还需要对评估值所做的调整。当然,把后者说成“调整”既不表示这是事后行为,也不意味着调整的幅度必然较小。

经济学家采用Hk而非Wk的另一个原因是,这迫使他们努力思考为什么在评价政策时需要超越Uki的范围。毕竟,对社会状态的“非效用”特征的热衷可能代表着父爱主义,甚至专制主义。*1伯林的经典文献(Berlin,1959)讨论这种隐含的代表关系,他指出,马克思的“虚假意识”概念被用于为暴政辩护。最后,采用Hk而非Wk还有现实操作的好处。通过确定Uki,让k能估计人们对税收、补贴及满足基本需求的供给等公共政策的反应。如果k用Wk估算,他肯定知道如何直接依据个人福利函数从伦理的角度考虑社会状态,但并不清楚该支持哪种公共政策,因为他无法判断人们对政策会如何反应。请记住,Vk并不一定与个人i做选择时依据的排序基础相符。*2在福利经济学理论中,当模型分析采取加总方式时(如涉及总消费、投资和闲暇),通常假设医疗和教育等构成因素属于前两类,并且社会福利只以个人效用为基础。此类做法的核心往往是分析不同形式的函数Hk如何反映人们对平等问题的关注。

3.3间接测量:决定因素

还有一种测量福利的办法是评估福利的决定因素,即产生福利的物品投入,包括食品和营养、医疗服务、衣服、饮用水、住房、对知识和信息的获取、国防资源投入,以及收入和财富等加总物品。我们在此前两小节指出,可以通过比较社会福利的构成因素评估政策,例如在k的判断中:由于A导致x,B导致y,且估计显示Hk(x)>Hk(y),则应该选择政策A,而非政策B。不过,政策也可以通过它们对社会福利的决定因素的影响来评估。如果足够精确和细心,两种方式都能完成任务。也就是说,无论以社会福利的构成因素还是决定因素的恰当测算为基础,都可以对政策进行评估。*3罗尔斯的两个争议原则(Rawls,1972,第302—303页)部分针对某些构成因素(政治与公民自由)的生产和分配,部分针对某些决定因素(收入与财富)的生产和分配,是构成因素与决定因素的混合物。我将在文中指出,理论上有可能单独采用其中一种因素进行评估。

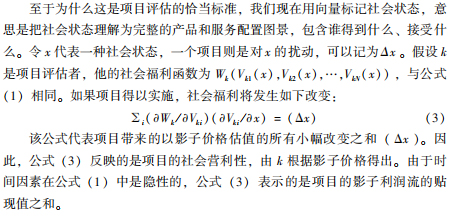

3.3.1社会成本收益分析

为此,我们设想有一个投资项目,它是与商品投入和产出相对应的服务的流量,因此也是福利决定因素的流量。一种投入或产出的社会价值等于它对社会福利的贡献,这种贡献被称为该商品的影子价格,或者“社会稀缺性价格”,或者“会计价格”。商品的影子价格不一定等同于市场价格,例如,孟加拉国达卡的市民从城市污染中获得的市场价格为零,但影子价格并不为零,因为他们由于污染而罹患了支气管病。又如在一个关心收入和财富意义上的贫困问题的评估框架中,穷人所获收益的影子价格高于富人所获的同等收益的影子价格,等等。影子价格不仅取决于伦理价值观、技术与现有资源,还涉及影响资源配置的制度因素。影子价格能给我们带来巨大帮助,它兼容了事实与价值观。项目评估需要用影子价格估算项目的各种投入和产出,再以适当方式加总。加总的方式如下。

一个项目在给定时期的产出的影子价值之和,与同期投入的影子价值之和的差距,被称为该项目在同期的影子利润。在项目生命周期的每一年,都需要估算项目的影子利润。还需要考虑一系列针对每两个相邻时期的社会贴现率,使评估者能把项目的影子利润流加总起来。社会贴现率则是跨期影子价格。我们可以证明,在评估项目时,影子利润流的贴现值之和是恰当的总量指标:如果贴现值之和为正,就应该批准项目;如果贴现值之和为负,则应该否定项目。

|

*1对公共项目中选择恰当贴现率(即社会贴现率)的讨论,通常是针对事实而非价值观:贴现率是否应该反映市场利率,如果是,对应哪个利率?可参见Arrow et al.(1996)。关于社会贴现率的观点分歧通常可以用敏感性分析予以解决,见本文第4.2节。我知道的对项目评估的最精简介绍是Daily et al.(1999)。至于更完整的讨论,包括估算影子价格与社会贴现率的具体方法,可参考Arrow and Kurz(1970)、Little and Mirrlees(1968,1974)、Dasgupta et al.(1972),以及Dasgupta(2004[2001])。

在一个项目的影子利润流贴现值之和与一个国家的实际财富之间,有很完美的联系。我们在谈及资本资产时,不仅关心它们自身的特征,还涉及其位置、时间、不确定性、所有者身份等。我们用“包容性财富”(inclusive wealth)的概念,指代全部资本资产的影子价值(或社会价值),不仅包括制造品资产,还涉及知识和技能,以及自然资本(如生态系统)等。因为Wk是产品和服务整体分布的函数,那么在其他条件相同时,某个穷人拥有的一单位特定类型资本资产的影子价值,将会高于某个富人拥有的一单位同类资本资产的影子价值。所以,包容性财富不仅是个人财富的总和,而且是个人财富的加权总和。可以证明,一个项目的影子利润流贴现值之和就是它对经济体的包容性财富的贡献,这意味着,用包容性方式测算的财富是社会福利的加总指标。一个国家的财富是全部资本资产的社会价值,因此就是对国家富裕程度的测量。这并不代表包容性财富等于社会福利,但它表明,当且仅当政策改革措施(例如一个投资项目)能增加包容性财富时,才会提升社会福利。

3.3.2包容性财富与可持续发展:理论

有意思的是,社会福利与包容性财富在时间维度上也同步变化。可以证明,在有恰当定义的条件下,社会福利作为时间的非递减函数的充要条件是,人均包容性财富是时间的非递减函数。该定理已被证明,并被纳入越来越宽泛的场景(Dasgupta and Ma..ler,2000;Arrow et al.,2003a,b)。它给可持续发展的直觉理念(intuitive notion)提供了可操作的含义,这一概念因为著名的《布伦特兰委员会报告》(Brundtland Commission Report,WCED,1987)而流行,被定义为“既满足当前需求,又不损害未来世代满足其需求的能力得到发展”。

布伦特兰委员会对可持续发展的定义聚焦于维持经济体的总生产基础,但该报告没有指明,这一基础是社会福利决定因素的未予明确的总和。把社会福利与人均包容性财富的时间变化联系起来的上述定理则告诉我们,如何可以测算这个总生产基础。该定理把社会福利决定因素的一个确切总和同社会福利本身联系起来,也就解释了为什么应该关注这一生产基础。之后的第5.5节还将介绍把该定理应用于世界上最贫困国家的例子,以考察那里在过去30年的经济发展是否可以持续。

3.3.3为什么关注福利决定因素?

追随森等人的思路(Sen,1987;Dreze and Sen,1990),部分后续研究也批评了把GNP作为社会福利指标的做法,理由是它测算的其实是一个国家的富裕程度(Anand and Ravallion,1993;UNDP,1994,第14—15页)。这类批评犯了两方面错误:第一,富裕程度是存量概念,而GNP并非我所知的任何财富指标的回报;*1甚至可以说,由于GNP未考虑资本折旧,也不能视为富裕程度的测算指标。见第5.6节。第二,更重要的是,第3.3.1节得出的福利构成因素与决定因素的联系表明,试图用一个富裕指标测算社会福利并没有错。问题不在于富裕程度会造成误导,而是我们应该找到对富裕程度的恰当测算方法,包容性财富就是这样的恰当测算方法。

大体而言,福利构成因素与决定因素可以理解为“目标”和“手段”。伦理学家把构成因素视为研究的明确对象,而经济学家和统计学家更看重决定因素。这里有文化差异且经常存在冲突。不过,看一看教育和技能,它们是福利构成因素还是决定因素?事实上兼而有之。接受教育,一部分是目的本身,另一部分是改善未来机遇(或能力)的手段。亚里士多德主义的伦理强调前者,人力资本经济学关注后者。教育兼有这两种特征并不是问题,只要我们能够分别追踪。当某种物品能带来共同收益时,重复计算会是优点。教育和医疗都应该做双重计算。作为人力资本经济学的先驱,舒尔茨和贝克尔让我们关注的重点偏离亚里士多德式的美德,极大地深化了我们对经济发展过程的理解(Schultz,1961,1974;Becker,1964,1983)。如果劝诫当今贫困国家的政府说,教育并不会促进国民财富增长,但它本身是应该追求的目标,那只会成为让它们比现在更忽视教育的理由。那些国家的政府还可能辩护说,它们没有能力支付教育这样的奢侈品。

如果测算实际物品(即构成因素)是非常自然的事情,为什么我们还要费力测算福利的决定因素呢?

这背后有几个原因。第一,如果不了解决定因素“产生”构成因素的机制,我们就不知道何种制度最能促进人们的利益,何种制度可能带来灾难:是否应该依靠市场生产和配置食品、衣服、住房及信息?政府是否要介入教育、公共卫生、道路和港口的供给?本地社区是否要参与对当地自然资源的管理?人们在保险和信贷方面需要什么样的制度?等等。第二,借助商品性质的福利决定因素(commodity determinants),更容易描述政策选项,例如投资项目。这些项目用商品流量描述并非偶然,投资项目最初涉及的就是商品流量。第三,影子利润是项目的投入和产出的线性指标(linear index),线性函数很便于做估算。

3.4社会福利函数与阿罗的投票规则

肯尼斯·阿罗著名的不可能定理与此有什么联系?对于阿罗的著作(1963[1951])有多种解读,其中某些并不太符合他对自己关注的社会选择机制的公理设定。我的理解如下:

阿罗把著作标题定为《社会选择与个人价值观》(Social Choice and Individual Values),他的关注点是,在选民k根据Wk(等同于Hk)对社会状态进行排序的世界中,找到合适的民主投票规则。*1多数决规则就是投票规则的一个例子。我这里说的“投票规则”在阿罗的著作里被称为“社会福利函数”(Arrow,1963[1951])。很不幸,现代经济学里有太多技术术语,但只要能保持一致,这并不成为问题。阿罗假设,人们根据自己对社会状态的伦理评价来投票。而在上文概述的理论中,公式(1)中的Wk就反映了k的价值观。如果说人们有不同的价值观,则意味着各自的Wk不同。阿罗假设,选民k在选票中能提供的唯一信息是由Wk得出的社会状态排序,而投票规则可以包含的唯一信息是众多个人的排序。投票规则把众多Wk中得出的N个排序加总,形成一个最终排序,在此基础上做出社会选择。请注意,阿罗设想的选民是根据伦理考虑(Wk)来填写选票的,而不是根据个人利益(Vk)或者个人选择(Uk)。阿罗不可能定理的含义是:如果社会状态超过两个,在可能的Wk函数集合不受限制的情况下,不可能设计出满足一套简单伦理原则(例如,应该通过民主方式,应该得到有效率的结果)的投票规则。可是,这个定理并不排斥人们的伦理思考。*2允许且只允许个人排序被加总,这个限定条件在社会选择研究中受到很多批评。但没有人证明,在不干扰选举过程的情况下,投票站还能够提供哪些更多的信息。感受的强度?这可能因为夸大表述而被严重扭曲。选民的特殊需要?这可能违背民主的核心原则,即人人平等(匿名投票)。个人之间的福利比较?本来这种比较就是选民在投票时要做的事情,还需要交给谁去做呢?等等。在许多国家的选举中(如美国的总统大选,英国的议会选举),投票规则要求选民披露的信息甚至比阿罗理论要求的更少。这些选举规则要求k只需标记出根据Wk得出的排序最高的候选人。该限制条件不仅没有必要,而且限制过头了:当候选人超过两位时,可能扭曲选举结果。可参考Dasgupta and Maskin(2004)。

通常来说,人们并非直接对社会状态投票。在不同情境下,人们投票选择的是政策、法律、规则或候选人,但最终会反映在社会状态上。例如,人们在给政治候选人投票时,事实上是在影响社会状态,因为候选人代表不同政策,不同政策则导致不同社会状态。我们再次看到,关于事实的分歧会产生影响。我们设想有几项政策(或几位候选人)等待选择,即使所有选民对社会状态有相同的伦理排序,即公式(1)中的Wk和Vki与k无关,但如果他们对于从政策到可能结果的路径有不同理解,给出的政策排序也将出现差异。阿罗不可能性定理认为,在超过两种政策选项时,如果选民对于从政策到可能结果的路径特征的认识来自不受限制的信念体系集合,则不可能设计出满足一套简单伦理原则(例如应该通过民主方式,应该得到有效率的结果)的投票规则。可是,这个定理不排斥人们的伦理思考。或者说,即使人们有相同的伦理价值观,但如果关于社会中的不同行为人对政策的预期反应,以及大自然对人类行为的预期反应,人们有着各不相同的理论看法,则不可能性定理依然成立。在第5节,我们将看到有关事实的这种分歧如何主导了50年来的发展经济学研究。

现代经济学的一个深刻洞见是,我们在私人品市场上处理自己的日常事务时,无须过于担心他人。市场体系极大地节约了信息成本:在购物时,我们不需要时常观测他人的行动,以决定谁需要什么以及为什么。然而,市场只有对私人品才是高效率的制度。公共领域涉及公共品和有益品的供给(以及更一般地说,外部性问题),其中一类是保证市场正常运转的公共制度。现代经济学鼓励人们在公共领域关怀他人,基于公共利益投票,在这里公共利益用Hk而非Wk表示。现代经济学家由此指出,所谓公民意识,就是承认并接受我们生活中存在公共领域与私人领域的二元划分(Arrow,1974)。

4.残酷的选择、基于性别的资源配置和部分排序

当今有些伦理学家质疑现代经济学的基础,他们声称并非所有社会状态都是可以排序的。有人认为,以排序为基础做选择的设想,乃是对人性的误读(Sen,1987;Putnam,2002)。他们声称,伦理思考最多只能得出对于可能选项的部分排序,而非全部排序。*1排序和部分排序的定义见本文第77页脚注①。用本文第2节的术语来说,这意味着如果k关注伦理,他就不能构建出Wk(或Hk),也不能构建出个人的Vki(以及Uki和Gki),因为这里的每个指标都是各选项排序的数值表达。伦理学家还主张,如果不同选项都是“悲剧性质”的,还依然宣称能对它们全部排序,只会揭示出一个人的肤浅鄙陋、缺乏道德敏感。

4.1个人选择

针对个人选择,经常有人提到阿伽门农面临的军事决策困境(Sen,1987)。在埃斯库罗斯讲述的故事里,阿尔忒弥斯女神命令爱琴海保持无风状态,让希腊军队统帅阿伽门农面临残酷选择:要么牺牲自己的女儿伊菲琴尼亚,以便希腊舰队顺利航行到特洛伊;要么保护女儿,却会让舰队无法起航,遭受羞辱,甚至最终受到敌人的袭击。阿伽门农在艰难抉择之后,最终决定必须牺牲伊菲琴尼亚。森认为,尽管阿伽门农做了这个选择,他的依据却并非这是一个不那么糟糕的选项,因为两个选项都非常糟糕,以至于是不可排序的。

然而,森没有给我们为什么不能对残酷选择做排序的详细理由。*1在威廉·斯泰伦(William Styron)的作品《苏菲的选择》中,主人公面临更加残酷的处境,不得不从两个孩子中选出一个去毒气室,否则两个孩子都将被送进去。这个困境令她崩溃,但在该书结束部分,她透露了自己做出选择的理由,我们依然从中看到了人性的光辉。即使承认两个选项都将摧毁自己的正直信念,阿伽门农依然可以坚持说,尽管必须这样选择,他也是两害相权取其轻,至少有一部作品是这样解读的(Williams,1993)。虽然就我所知,古希腊人的辞典里并无“恶”的术语,我们在这里却不妨采用,因为努斯鲍姆(2000a)就是用阿伽门农困境来阐述当今的贫困社会面临的某些残酷选择。她还进一步向经济学家和政策制定者推荐这部古典著作,认为阅读其中的悲剧选择有助于他们理解世界上最贫困家庭的成员遭遇的困境(Nussbaum,2003,第415—416页)。仔细想来,你会发现这对许多社会科学家来说极具羞辱性,他们早已在印度次大陆和撒哈拉以南非洲看到了此类选择困境,并深入探讨了有关背景。

在一项颇有启发却被严重低估的研究中,人口学家普拉文·维萨利亚(Pravin Visaria,1967)发现,印度的女性和男性性别比例自1901年人口普查以来趋于下降,并严重低于1。流行病学专家陈致和(Lincoln Chen)就此提出了“女性到哪里去了”的疑问。后来的众多研究成果发现,在印度次大陆的部分区域,食品和医疗资源在家庭中的配置向男性倾斜(D’Souza and Chen,1980;Chen et al.,1981;Chen,1982)。*2由此催生出了大量的研究文献,例如Sen and Sengupta(1983),Behrman(1988a,b)。这些学者的结论来自死亡率和人体测量统计,以及从中推导出的家庭物品配置状况。若干发展经济学家随后探讨了如下可能性:在抚养女童的家庭成本高于男童的社会环境下(因为女孩结婚后将离开家庭,并可能需要不菲的嫁妆),维萨利亚从人口普查数据中观察到的歧视现象,或许是贫困家庭对持续紧张的经济状况的一种反应。*1尤其可参考Rosenzweig and Schultz(1982)。作为支持证据,印度北方的一个样本显示,出生顺序(birth order)较高的女孩受到的歧视程度,比出生顺序较低的女孩更甚。参见M.Das Gupta(1987)。

经济学家并未忽视家庭与个人的区别。一个家庭的选择反映了其内部的作用机制,例如,建立在经济依赖上的成员之间的权力关系,女性同男性的社会地位,等等。如果我们设想,母亲比父亲对女儿更为同情,那我们应该看到在其他条件相同时,在女性受过教育,或能够从事有偿职业,或掌握家庭预算的家庭,对女童的歧视程度会更轻。延续这一思路,在其他条件相同时,在女性受过教育,或能够从事有偿职业,或掌握家庭预算的家庭,女性成员的营养状况会更好,遭受的歧视会更轻。这些确实有证据支持。*2参见Cochrane(1979)、Behrman and Wolfe(1984)、Kennedy(1989)和Sen(1990)等文献。据我所知,最早利用谈判理论(尤其是众所周知的纳什谈判解)解释家庭商品需求的是McElroy and Horney(1981)。更早的文献,如Kalai and Smorodinsky(1975),提出了更适合用于研究家庭选择的谈判模型(Sen,1990;Dasgupta,1993)。

还有证据显示,印度次大陆的性别歧视在不同生态区域和财产继承制度下有所区别;撒哈拉以南非洲的性别歧视特征也不同于印度次大陆。博赛拉普(Boserup,1970)在一本内容广泛的著作中指出,女性在需要锄地的农业中(例如在撒哈拉以南非洲)有更重要的作用,而在普遍采用犁耕的地区(如印度次大陆)则不然。博赛拉普认为在锄地耕作、一夫多妻制与女性地位之间存在关联。

在非洲证实这种关联是非常困难的。杰克·古迪(Jack Goody)在一篇基础性研究中强调,一个人在某个体系中的经济重要性不能只看他对农业的参与,还取决于从事其他互补性活动,如日常的取水和收集木柴等。他利用女性在最广义的经济活动中的角色,解释撒哈拉以南非洲的一夫多妻制现象,以及为什么已婚女性会获得配偶部落的耕地奖励,为什么男性必须在结婚时支付彩礼。*3参见Goody(1973)、Goody and Tambiah(1973)、Goody(1976)、Williamson(1976),以及 Goody et al.(1981)。

博赛拉普对女性的社会地位与女性在农业中的角色相关的观点,被其他学者用来诠释印度次大陆的现象(Bardhan,1974;Sopher,1980)。他们注意到印度女性的生活机遇有显著的南北差异,种植小麦的北方地区比种植水稻的南方地区黯淡得多,东部地区则介于其间。他们还发现,如今很知名的喀拉拉邦在南方地区是一个例外。与北方相反,喀拉拉邦的一个主要种姓群体是母系性质的,那里的婚姻中经常看到入赘现象,或许都与这种南北差异的出现有关。我们获得的一些证据符合这些推测,例如有部分行为习俗受当地的影响,包括邻居和同龄群体的影响等。*1对经济学家所说的集体行为的“社会偏好”的一般分析,见Blume and Durlauf(2001);以社会偏好为基础的生育率模型研究,参见Dasgupta(1993,2002,2003)。

我这里的介绍并不是为了支持或反驳上述乃至其他任何关于印度和非洲性别歧视现象的解释,而是希望探讨如下问题:用家庭成员(每个成员都能完整地给家庭的资源配置做出排序)的相对影响力大小解释家庭内部的性别歧视是否有意义?或者说,由于经常要做残酷的选择,把他们设定为不能做完全排序是否更合适?

与森(1987)类似,帕特南(2002)似乎也相信这一问题能通过思辨来解决。但我认为这是一个实证问题。当然,我不是指大学生能否在实验室提供的计算机程序中对不同选项做出排序,而是说,生活在原始经济条件下的人们能否解释为什么他们实际上那样看待事物。如果认为贫困家庭内部的选择机制是基于对食品和医疗资源配置的部分排序,那我们将难以解释印度次大陆和撒哈拉以南非洲广泛存在的系统性性别歧视。如果残酷的选择是不可排序的,则某些家庭会做此选择,某些家庭会做彼选择。然而在控制其他因素后,我们从数据中看到了家庭内部的食品和医疗资源配置的系统性偏向。除非能找到比当今伦理学家的主张更合理的解释,否则,经济学家没有理由抛弃他们在多年研究中一直采用的假设。

4.2社会选择

不过,社会选择经常来自不同选项的部分排序,这却是现代经济学普遍采用的假设。我们在第2节看到,Wk各不相同。即使某人(例如k)在评估项目时确信它具有社会价值,即公式(3)的值为正,他也可能犹豫,因为参与决策的还有其他人,k知道他们的社会福利函数可能与自己不同。因此,好的项目评估者会对项目做敏感性分析,找出最有争议的参数在哪些值域下会使项目被接受,在哪些值域下不被接受。这样的选择机制会因为地点和时间的不同而改变。政治压力经常会干预决策。在没有政治压力时,敏感性分析也能帮助参与者对项目开展考察、讨论,并做出选择,使他们的选项逐渐趋于一致。实际上,敏感性分析目前经常被用于社会成本收益分析。*1有关的案例研究也可参见Dasgupta et al.(1972)。努斯鲍姆想象说,项目评估者仅得出一个数字(社会利润流的贴现值),就认为完成了工作。而我在多年来阅读的大量项目评估报告里很少看到这种情形。

第二部分:事实

本文第2节和第3节介绍的理论架构有助于对经济政策讨论进行分类。设想有两种政策选项A和B,个人j和k对这些选项的价值评估可能因为以下三个原因而存在分歧:

(α)j和k测算个人福利的方法有差异。例如k对j说,在评价个人福利时,你给个人收入赋予的权重太高(相比教育而言)。即在公式(1)中,j和k构建的Vji和Vki不同。

(β)j和k对社会福利的构建方法有差异。例如j对k说,你没有给福利的平等性赋予足够的权重。即在公式(1)中,j和k构建的Wj和Wk不同。

(γ)j和k对政策选项的可能效应有不同的理论看法。例如k对j说,你认为政策A比政策B会让穷人的生活更加困难,我不赞成。

如果j和k讨论问题时用的是Hj和Hk,即公式(2)的左侧项,也会出现相应的分歧。

职业经济学家之间的政策讨论经常采取以上的第三种方式。后续小节将通过发展经济学的演进揭示这一点,我的目的不是历史综述,只是简要介绍几十年中的几次讨论。很自然,这些议题的选择反映了我本人的专业领域和参与经历。

5.关于发展的讨论

发展经济学探寻各国的贫困现象,关注摆脱贫困的路径。为讨论经济政策,发展经济学的研究对象在过去被称为“欠发达国家”,并在50年里几经改变,如“不发达国家”“发展中国家”“第三世界”“南方国家”等。包括我在内的部分经济学家则简单地称它们为贫困国家。这个领域有广泛的参与者。不仅学院派经济学家和人类学家在关注,政府机构、非政府组织与国际组织也在贡献智慧。尽管关于贫困的含义已有很多著述,并仍在不断撰写,但对于哪些人能被归为穷人有直观感受:对于维持生活运转所需的资源,穷人能获取的非常有限。

5.1把经济增长作为发展

以上直觉看起来显得过于粗略、草率和笼统。毕竟,资源有很多类型,有人或许在某些资源(如食品)上较为丰富,但在其他方面(如医疗)较为匮乏。此外,“需要”的含义也有待澄清,并的确引来了长篇大论的深度分析。还有,“非常有限”和“维持生活运转”又是什么意思?所有这些都是有意义的问题。然而在发展经济学出现的最初阶段,收入逐渐被视为一个人维持生活运转所需资源的恰当指标。其理由是,无论人们还需要什么,他们都需要有收入去购买产品和服务。可是在发展经济学文献中,并无证据表明收入本身曾被当作目的。对贫困发生率和贫困程度的考察是发展经济学中反复开展的工作。经常被大家提到的世界银行的估计值,即约有12亿人每天的生活费不足1美元,就是用于展示贫困程度的一类事实描述(第5.4节)。*1世界银行最早的一期年度《世界发展报告》,就是聚焦于撒哈拉以南非洲和印度次大陆的贫困问题(World Bank,1978)。该报告的第4章题为“增长与减贫的前景”。世界银行年度报告的关注点后来仍不时面向贫困问题(World Bank,1990,2000)。更早的时候,印度政府的远景规划部(Perspective Planning Division)也发表过保证全体国民最低基本收入的蓝图(Pant et al.,1962),但无果而终。

从“个人”到“国家”的转化中,GNP是明显的收入汇总。这一指标反映了经济体生产的产品。为简化起见,我们这里把国民收入与GNP视为同等指标。作为反映经济发展的指标,GNP或许有些局限,但在谈及其他问题的时候,你经常会发现又要回到这个指标。例如,如果由中央或地方政府提供各种公共品,政府就需要资源。如果这些资源是通过税收获得的,那经济体就必须有足够多的收入以供征税,于是我们又回到了GNP。由于在政策讨论中的广泛应用,GNP如今已植根到我们的集体潜意识里,你问某个人“什么的增长”?回答很可能是“GNP的增长”。

用GNP作为发展指标经常受到批评,这不仅来自伦理学家(Bauer,1971;另见第5.7节)。即便如此,它仍有惊人的承受力,这背后有一个简单的理由:发展经济学家相信物质生活条件的改善是其他一切的必要条件。因为这个信念只能通过事实而非价值观证实或证伪,所以长期以来关于收入是不是发展的恰当指标的争议是针对事实的争议。

为追溯GNP指标在发展研究中的主导地位,我们可以回顾一篇文章的表述,该文引领了经济发展的现代研究:经济发展理论的核心问题是弄清楚一个过程,即储蓄和投资在过去仅占国民收入4%—5%乃至更少的社会如何变成自愿储蓄达到国民收入12%—15%乃至更多的经济体。之所以说这是核心问题,是因为经济发展的中心事实就是快速的资本积累,包括随之而来的知识与技能。这段文字既非来自斯大林主义者,也不是痴迷于资本积累的某位19世纪英国企业主的后裔,其作者乃是已故的阿瑟·刘易斯(W.Arthur Lewis),一位被誉为有“人道情怀”的经济学家(Lewis,1954)。他的逻辑可以概述如下:设想1美元的投资会持续地在每年产生10美分的新增收入,也就是说,投资的实际回报率为每年10%,那么要产生1美元的年收入,就需要10美元的资本。如果每年把GNP的5%用于投资,GNP就会以每年0.5%的速率增长,而如果投资率达到15%,年增长率就是1.5%。再假设人口以每年1%的速率增长,于是5%的投资率将导致-0.5%的人均GNP增长率,而15%的投资率将使人均GNP的增长率达到0.5%。前者意味着萎缩,后者代表发展。*1可以顺便指出,东亚经济体在20世纪80年代的投资率经常超过GNP的40%,如韩国、中国台湾。5.2经济增长的质量:投资的去向?

一项研究议程的繁殖力可以用它引发的可以回答的问题数量测算。以此标准看,刘易斯的论文倡导的研究思路有巨大的生命力。第一,它恰当地提出了投资率的问题,然而我们如何知道一个国家应该投资于哪些领域呢?是重工业(如钢铁)还是轻工业(如服装),或是农业?道路、港口、电力?公共卫生?初等教育?还有生殖健康项目?第二,投资的主体应该是谁,政府、私人企业,还是地方社区?第三,与之相关的是,政府是否需要一个经济发展“战略”,例如创建重工业体系?第四,在没有政府机构积极作为的情况下,GNP的增长是否也能导致社会中的绝对贫困减少?等等。

第四个问题涉及著名的关于经济增长的“涓滴效应”观点,该观点认为随着经济的腾飞,没有人会被丢下,正式就业岗位将被创造出来,工资将会提高。如果询问经济增长能否带来足够快的涓滴效应,大多数发展经济学家会给你简洁的答案,尽管未必相同。然而没有哪位经济学家会问你为什么想知道,这表明关于发展问题的讨论有一个共同的伦理基础。尽管这个问题背后的动机是伦理考虑,但问题本身则是针对事实。经济学家面临的问题是统计数据含糊不清,因此这个讨论一直是也将继续是关于事实的讨论。*1世界银行近期发表的一项统计分析有一个启发性的题目“增长对穷人有利”(Dollar and Kraay,2000)。

有关贸易自由化的争议,以及更近期的国际资本自由流动的全球化议题,部分是在回应上述的第三个问题,即选择合适的经济政策。较早的直观认识是,保护国内产业免受外国进口威胁有利于经济增长,但若干贸易和发展经济学家对此提出了质疑(Bhagwati and Desai,1970;Bhagwati and Srinivasan,1975)。保护主义政策不仅扭曲了国内价格,导致资源浪费,还造就了易于滋生腐败的社会环境,意味着更大的资源浪费(Krueger,1978;Bhagwati,1982)。此外,在先进的出口产业中边干边学,有助于提高劳动生产率,并改善经济表现,至少从理论上讲是如此(Lucas,1993)。“出口驱动型增长”一词就是对这种思想的描述。

争论仍在继续。某些经济学家发现,近期取得成功发展的政府(尤其是中国台湾和韩国)在某些产业实施了防范外国竞争的保护措施,并通过事实上的补贴促进若干出口产业的发展(Amsden,1989;Wade,1990)。然而,主张减少政府干预的人又反问说,如果这些经济体的政府没有挑选未来的产业赢家,其发展表现是否会更好。此类反事实问题很难回答,但它们归根到底仍是针对事实的分析,而非价值观。

在上述四个问题中,第二个在公共知识界引发的争议最为严重。直至最近,还经常以这个问题的回答划分左右阵营。但它是个伪问题,如果不了解经济中各种制度的优缺点,你就无法判断应该由谁做投资主体,是公共机构、私人机构还是社区。之前的第2节谈道,现代经济学告诉我们,某些活动几乎肯定应该留在私人领域,某些交给市场,某些交给社区,还有些由公共领域负责。但仍有部分范围广泛的活动的安排,必须通过比较各种制度与当地配套的其他公共政策和行为习俗的运行效率来决定。例如在介绍刘易斯的理论逻辑时,我们可以假设投资回报率为每年10%,但如果公共部门腐败严重,或资本资产的产权缺乏保障(见下文),或政府具有掠夺性,则回报率可能会低得多,甚至为负值。对此类问题的深入理解使发展经济学家将讨论的焦点从早年的政策更多转向如今的制度特征。这两者相互联系:好的政策不可能凭空出现,经济政策的效力也取决于周围的制度特征。*1世界银行的年度《世界发展报告》是经济发展思想演变的很好指标,其中两份就是关注政府的作用与生产性制度的建立(World Bank,1997,2002)。

关于贫困国家社会成本收益分析理论的发展,则是为了回应第一个问题。我们在第3.3节指出,该理论有着广泛的伦理学基础。但实际上,社会成本收益分析在贫困国家的投资项目选择中并未发挥多大作用,因为技术细节感觉过于复杂(Little and Mirrlees,1991)。我不清楚这是否关系重大,因为直至20世纪70年代后期,人们还普遍不关心健康且受过教育的人口给经济带来的生产率收益。不仅最贫困国家的政治领导人不重视基本医疗和初等教育,而且社会成本收益分析的技术设计也主要是面向工农业项目。不过,越来越多经验证据给人力资本扮演核心角色的经济发展理论提供了佐证(如医疗:Leibenstein,1957;教育:Schultz,1961,1974;Becker,1981,1983),表明过去长期秉持的信念,即钢铁厂给世界最贫困国家带来的社会收益高于学校和公共卫生项目,是错误的。人力资本理论的一个启示是教育和卫生的改进不仅与GNP增长不矛盾,而且是经济发展的源泉。尽管这个启示在今天听起来很自然,但教育作为宏观经济增长发动机的理念直到最近才被整理为可检验的模型(Lucas,1988)。对人力资本理论的普遍接受(World Bank,1993,1998)是表明事实发现可以被社会科学研究吸收的一个范例,当然这样的普遍接受需要时间。

5.3增长与分配

GNP是加总指标,以市场价格为基础测算。如果人类个体是关注的焦点,发展经济学就必须关心收入分配问题,尤其是贫困发生率。一个国家的GNP可能很大,分配却高度不均,某些人生活赤贫。一个国家的私人收入可能较高,公共环境却很糟糕。更微妙的是,未来的GNP增长前景与当代收入分配的公平性之间可能存在冲突,这是有关增长与分配的长期争论的一个根源。

该冲突可能来自两方面的因素。首先,如果富人的投资比穷人更多(比如因为他们有较多资金),那么在其他条件不变时,有利于穷人的再分配就会拉低投资率与经济增长率。其次,再分配措施可能打击工作、投资以及从事一般生产活动的激励。值得一提的是,这种可能性直至不久前才在莫里斯那篇大胆且富有原创性的论文(Mirrlees,1971)中得到有意义的系统阐述。该论文清晰地指出,这种激励效应是否显著只能靠实证检验,例如分析人们对闲暇(和风险规避)的需求以及工作的生产率(和风险)等。阿特金森(Atkinson,1973)利用莫里斯模型开展的一项早期理论研究则显示,理论上激励效应可能非常强,使得如罗尔斯伦理学那样的平等主义伦理学[符合公式(1b)的描述]也会同意对高收入采取低边际税率。由此带来的启示是,虽然各国政府应该采取收入转移措施,但程度不能像平等主义者直觉上要求的那样激烈。

在增长与再分配以及更一般的效率与平等的冲突议题上,有方向相反的作用因素。如果小农场比大农场的生产率更高,比如原因是小农场主更容易监督雇佣工人的努力程度(Eswaran and Kotwal,1985),那么把土地再分配给失地者就可能促进经济增长。阿德尔曼与莫里斯(Adelman and Morris,1973)早先就发现了韩国与中国台湾的土地再分配对当地经济增长的推动作用。世界银行的实证研究也表明,当代的贫穷国家能够通过某些再分配促进经济增长,与上述发现相互印证(Chenery et al.,1974;Ahluwalia,1976a,b)。

还有一个作用因素是健康,这是人力资本的一个方面。借助营养学家与流行病学家找到的数据,有研究指出投资于穷人的营养和健康能提高其生产率,乃至提高整个经济体的劳动生产率。而且,仅靠市场不能很快地消除饥饿与营养不良,经济增长或许有涓滴效应,但流溢的速度很慢。

其理由如下:长期营养不良导致发育不足,短期营养不良使人身体虚弱,两者都会显著约束需要力量和耐久性的体力劳动的能力。此外,维持生命也需要巨大能量,一个人日常营养摄入的能量有60%—75%用于维持生命,剩余的25%—40%才耗费在“自主性活动”(工作与娱乐)上。因此,维持生命就好比固定成本,这说明把营养摄入转化为营养状况的新陈代谢过程是非线性的,即对略有营养不良的人来说,其平均营养摄入的微小改变对营养状况的影响会被放大,超出营养摄入变化的比例。有关研究显示(Dasgupta and Ray,1986,1987),由于这种非线性关系,市场不太容易消除营养不良现象。营养不良者获取食品的能力会受到严重影响,由于工作能力不足,他们难以完成高质量的工作,以获取改善自身营养状况所需的食品。而且随时间推移,营养不良与落入贫困陷阱可能互为因果。营养不良表现出滞后现象(营养及其影响之间还有正反馈),甚至会使贫困世代延续。一旦某个家庭落入贫困陷阱,其后裔要摆脱出来将尤其困难。*1我在其他文章中更详细地讨论过这些机制(Dasgupta,1993,1997)。有关营养摄入改善与经济发展的相互促进在西方国家崛起中的历史记述,可参见Fogel et al.(1983)以及 Fogel(1994,2004)。从经济数据中识别家庭层面的贫困陷阱有很大难度,因为我们必须找到经济条件曾经相似但后来逐渐分化的不同家庭。有学者在当代中国农村地区找到了贫困陷阱的证据(Jalan and Ravallion,2002)。对教育也有类似的研究结论(Heckman,2000)。全民覆盖的初级医疗和教育服务可以给那些极少拥有其他资产的人提供人力资本,实现资产再分配。这样的行动不仅会增加当前的包容性财富,还会影响未来。以上两个因素(土地所有权、医疗和教育)的作用机制表明,我们不仅能利用再分配影响经济增长,甚至可以设计出经济增长发生之前的再分配模式(Adelman,1979;Deininger and Squire,1998)。但请再次注意,所有这些有争议的问题都涉及对事实的广泛解释,而不是价值观。*2经常提到的一个例子是对韩国与加纳的比较,这两个国家在1960年的人均GNP水平基本相当,但韩国有一项巨大优势:其政府开展了土地改革,并普及了初等教育。这些早期优势使得,如果用美元测算,今天韩国的人均GNP就已经是加纳的20倍。

5.4对贫困的估算

贫困显然包含多个维度,这使对当今世界的贫困程度和贫困范围的估算面临诸多问题。事实上,即使我们采用一个较狭窄的贫困定义,问题依旧存在。原因如下。

我们可以想到,由于食品是福利的一个关键决定因素,贫困能够用营养摄入低来识别。但这方面的测算仍有许多问题,因为我们必须了解,一个人的饮食是缺乏主要营养元素(蛋白质、碳水化合物)还是微量营养元素(铁、碘、磷等),或者两者兼有。在不以圆形根茎作物(如木薯、甘薯)为主要食品的社会,可以认为能量摄入充足的人就有充足的蛋白质摄入。因此,一个看似简单的测算贫困的办法就是确立一个能量摄入水平(如每天2000千卡),低于该水平的人就可以被视为穷人,然后采用群体抽样的办法测算摄入水平。

但显然,摄入水平应该与能量需求水平相匹配,在其他条件相同时,久坐之人的日常摄入要求会低于从事艰苦劳动的人。还有,世界各地最贫穷的人把绝大部分收入用于食品,其占比经常高达80%,但他们仍需购买其他物品(服装、被褥和偶尔的装饰)。因此完全用营养测算的贫困会显得过于狭隘,如今的贫困定义则经常采用最低收入或支出水平,把低于这个水平的人划分为穷人。

在贫困线确定后,最简单的测算贫困范围的办法是估计有多大比例的人处于贫困线之下,得出“人头贫困率”。但由于各国的生活成本不同,当我们探讨全球的贫困水平时,又会遇到新的实证问题。经济统计学家于是估算了生活成本的国际差异,他们不是用各国货币的官方汇率,而是借助购买力平价,使不同国家的贫困线可以相互比较。

在某些国家(主要是拉丁美洲),贫困以低收入定义,而其他一些国家(例如印度)则采用低支出水平。这也给贫困的国际比较增加了难度。更复杂的是,无论报告收入还是报告支出都没有反映农村人口从本地公共资产中获取的资源价值(见第5.6.1节)。还有,样本调查中的回忆期长短也会影响贫困估算。印度在20世纪90年代中期的全国抽样调查中做了此类实验,居民家庭被随机派发报告期不同的两类问卷,其中一类要求他们回忆此前7天的高频率项目(食品、烟草)的支出,此前365天的低频率项目(服装、鞋类)的支出,以及此前30天的其他项目支出。另一类问卷要求他们回忆此前30天的所有项目支出。有趣的结果是,前一类问卷得出的人头贫困率仅为后一类问卷的一半。*1对这些发现的讨论,参见Deaton and Dreze(2002)。

尽管有实证上的诸多困难,我们仍能看出当今世界的绝对贫困现状。生活水平低于世界银行的每天1美元标准的人数,过去15年里在非洲和部分拉美国家有所增加,但全球总数量有所减少。中国和印度的人均收入快速增长把足够多的人拉升到贫困线以上,使上述改善得以实现。但很有意思的是,生活水平低于每天2美元标准的全球总人数却有所上升。中国和印度的高增长率尚未使足够多的人口提升到更高的贫困线之上。这些发现让我们得以初步了解近年来经济增长与减贫的关系。

5.5女性教育与生育率

在当今世界,最贫困的地区有着最快的人口增长率。撒哈拉以南非洲和印度次大陆作为世界上最贫穷的地区,在过去40年里经历了前所未有的人口激增,年均增速远超2%。那里的儿童死亡率显著下降,降幅远超生育率的下降。只是在印度和孟加拉的部分区域,最近才有所改变。贫困与生育率之间有何关系?贫困国家高生育率的长期延续是哪些原因造成的?*1总和生育率(TFR)是指,女性在育龄期结束前,按照现有年龄段的生育率所生育的子女总数,这是反映生育水平的单一最佳指标。20世纪70年代后期,撒哈拉以南非洲的总和生育率为6.6,印度次大陆为5.3。到90年代中期,这两个数字分别降为5.6和3.4。作为对比,全球在这两个时期的平均数为3.7和2.8。

考德维尔(Caldwell,1980)分析了若干历史案例,认为大众教育可能降低高生育率。关于贫困国家人口增长的后续研究则强调,教育(尤其是女性教育)与生育率之间有负向关联。把女性缺乏教育作为鼓励生育的主要原因的看法,如今已被普遍接受(Sen,1994,1999)。

然而后一观点还面临两个疑问。首先,女性生育率随女性教育水平下降的程度在时间序列和横截面数据上都呈现巨大的时间与空间差异,非洲部分地区还发现了方向相反的结果:女性初等教育水平的上升伴随着总和生育率的提高(Jolly and Gribble,1993)。其次,全球最贫困地区的生育率在最近之前基本没有改变,而婴儿死亡率却在下降,这说明肯定还有支持多生育的其他重要原因。仅靠女性缺乏教育难以解释生育率的稳定。无论如何,苏珊·科克兰(Susan Cochrane,1979,1983)作为第一位清晰展示女性教育与生育率下降关系的学者,她本人不愿意承认其发现中存在因果联系,利用更近期数据开展研究的学者也同样如此(Cohen,1993;Jolly and Gribble,1993),因为确定因果关系极为困难。女性教育或许确实能有效降低生育率,但另一方面,生育活动本身或许也是导致学业中断的因素。另外,即使教育是由政府提供的,居民仍可以选择放弃该机遇:贫穷国家的政府实施强制入学的能力和意愿通常极为有限。教育的私人成本和收益以及人们所在社区的习俗会影响他们的决策。女性受教育程度低反映的社区特征,例如女性之间缺乏活动联络,与外部世界缺乏沟通交流,或者不利于女性的继承规则等,或许恰好鼓励了高生育率(第4.1节已讨论了其中的部分内容)。追求普适性的人口学理论把女性教育和生育率都作为“内生”变量,在这样的理论中,教育和生育率之间的负向联系是一种关联,但不是因果关系。这两个变量被解释为在样本中存在“联动”,而没有其他含义。

20世纪70年代早期的绿色革命让世界食品生产赶上了人口增长的速度。我相信,正是这个事实让社会科学家在80年代得出结论说,全球最贫穷地区的人口也不再成为问题。*1例如Kelley(1988)。生态学家对地球承载80亿—100亿人口的合理生活水平的能力感到担忧,森(1994)对此却持轻蔑态度。可是谷物产量的增长在近年来停滞不前,人口却仍在快速增加。此外,地球上已没有太多土地可以用于农业种植。这两个事实或许导致如今的经济人口学家转而认为,高人口增长阻碍了全球最贫穷地区的经济发展(Birdsall et al.,2001)。但是,与高人口增长对经济发展不构成问题的看法类似,这一修正观点也面临相同的缺陷,它们都把人口变化视为外生因素。除生育率受到政府严格控制的国家(如中国)之外,人口变化并不能被视为外生给定的因素。下面,我将介绍以制度和生态因素(而非女性教育或生育行为)为基础的新近观点。作为说明,我将讨论地方自然资源基础在世界最贫困人群的农村生活中的关键作用,指出忽略这些基础通常将导致错误的政策处方。*2这一论点更全面的阐述,可参见Dasgupta(1982,1993,2003,2004,2004[2001])以及Dasgupta and Ma..ler(1991)。

5.6自然资本在农村生活中的作用

这个议题其实不限于发展经济学对地方自然资源基础的忽略。更一般地说,20世纪的经济学很大程度上都同环境科学脱节。从专业著述看,经济学者最多把大自然当成背景,然后独立考虑资源问题。我们还假设,反映地球系统特征的变化进程是线性的。另外,宏观经济预测通常不包括环境资源。如果必须把大自然的因素考虑进来,那也是做完“经济学研究”之后的附加内容。

有人会说,这种做法已导致一个令人不解的文化现象:一群科学家(多数为地球科学家)在人类目前对大自然的利用中看到了严重隐患的征兆(如Ehrlich and Ehrlich,2004;Steffen et al.,2004),而另一群科学家(多数为经济学家)记录的事实则是,今天的人类生活平均在许多方面达到了前所未有的水平,并对上述悲观态度感到不解(如Simon,1990;Johnson,2001)。在忽略自然资本对经济活动的作用方面,发展经济学家与自己的同行差不多。然而,政策和制度固然重要,生态也不可或缺。忽略大自然不仅令人遗憾,也极具讽刺意味。我们只需要想想内陆村庄的耕地、打谷场、牧场、村庄水塘、树丛和森林、溪流和水坑,沿海村庄的树丛和森林、岸边渔场、红树林和珊瑚礁,就能够认识到特定地域的自然资源对农村贫困人群生活的重要性。要知道,全球最贫穷的人口中有60%—70%生活在农村。可是除农地以外,发展经济学家制定政策建议依赖的理论模型大多没有考虑其他任何自然资本。发展经济学的主流著作也忽略了地方自然资源基础,以及管理这些资源涉及的类型广泛的制度。*1参见Dreze and Sen(1990)以及Ray(1998)等。我曾多次抱怨正统发展经济学对自然资本的忽略,例如Dasgupta(1982,1993,2004,2004[2001]);Dasgupta and Ma..ler,(1991)。自1996年后,《环境与发展经济学期刊》(Environment and Development Economics,剑桥大学出版社)的编辑Charles Perrings教授积极推动把自然资本纳入发展经济学研究。

5.6.1产权与地方公共资产

谈到资本资产,人们会想到对这些资产的所有权和其他权利。以地方自然资源基础为特征的资产归谁所有呢?在正统发展经济学边缘工作的人类学家和经济学家发现,除农用地以外,这些资产大多数既非私人财产,也非国家财产,而是归社区所有,属于地方公共资产(local commons)。作为总资产的一部分,地方公共资产在不同生态区域差异很大,在印度主要位于荒地、山区和非灌溉区域,很少在湿润地带与河谷。这种安排是有道理的,基于风险共担的需要。

地方公共资产重要吗?久德哈(Jodha,1986)的一项开创性研究收集了印度21个干旱地区的80个村庄的资料,表明贫困家庭收入中有15%—25%直接来自地方公共资产。在对津巴布韦东南部29个村庄的一项研究中,卡文迪什(Cavendish,2000)得出了更大的估计:直接来自地方公共资产的收入比例达35%,对最贫困的五分之一家庭来说,甚至达到了40%。

地方公共资产是由社区共同管理的吗?情况不尽相同,但很多情况下是如此,或者曾经如此。受到共同管理的公共资产不对外人开放,只面向通过亲属纽带或社区身份而拥有历史权利的人。对地方资源的共同管理通过“社会资本”建立联系,是人际网络的复合体,并包含以传统方式形成的合作关系的基础。由于地方公共资产支持非市场关系,有关的交易经常不是由市场价格调节,它们的情况通常不会显示在国民经济账户中。不过很多实证研究表明,这些资源的使用者在许多情况下会开展合作,有时采取民主决策的方式。案例研究同样表明,合作可以防止农村或沿海社区发生“公地悲剧”。关于地方公共资产的实证研究极具价值,它们可以揭示既非市场体系亦非政府体系的制度如何为解决资源配置问题自然地生长起来。*1参见Chopra et al.(1989)、Feeny et al.(1990)、Ostrom(1990)、Bromley et al.(1992)、Baland and Platteau(1996)、Jodha et al.(2007)及相关参考文献。关于地方公共资产的经济学理论构建来自Dasgupta and Heal(1979,第3章)。

这些是社区制度好的方面,但同时也有两个不利消息。第一,在地方公共资产管理的研究中得出一个普遍发现:公共资产的权益安排经常以私人财产为基础,富有家庭在公共资产收益中占有较大的份额。例如,印度的例子表明,公共资产的利用权往往限于精英群体,如印度教种姓家庭(Beteille,1983)。另有研究发现,样本中的富裕家庭从公共资产中获得的绝对收益高于贫困家庭(Cavendish,2000),女性有时被排除在公共林地使用权之外(Agarwal,2001)。*2McKean(1992)强调说,公共资产的收益经常被精英群体占有。Agarwal and Narain(1996)在研究恒河平原半干旱村庄的水资源管理做法时,也发现了类似现象。

第二个不利消息是,许多贫困地区的地方公共资产在近年来出现退化。在曾经以可持续方式管理公共资产的地方,为什么今天会出现这样的趋势?

原因之一是外部条件的恶化降低了资源基础(resource base)投资的私人收益和社区收益。外部条件恶化可能有多种方式,产权的不确定性增大就是主要例子。你和自己所在的社群或许认为前人留下的森林是大家共同拥有的,但如果没有产权文件,你们的共有权利就缺乏保证。在混乱状态下,政府可能征收这样的财产。政治动荡乃至极端情况下的内战也是不确定性的来源,你们的共有财产可能被暴力剥夺。政治不稳定还能直接造成环境退化:国内动荡经常表现为对物质资本的毁坏。

当人们对自己的产权感到不确定时,他们将不愿做必要的投资去保护和改善资产。如果共同财产的安全缺乏保证(无论出于上述哪种原因),集体合作的私人预期回报就会很低。这一作用也可能发生在相反的方向,资源稀缺加剧导致各种群体的争斗,让政治不稳定加剧。如果出现正反馈,就会在一定时期内使问题继续恶化,投资的私人回报进一步降低。对特定地域的资源展开的集体争夺在今天经常发生(Homer-Dixon,1999),共有制度本身也在逐渐退化。*3德·索托近期的研究认为(de Soto,2000),产权缺乏明确界定和保护是发展落后的核心事实。他正确地指出,穷人因为缺乏抵押品而难以获得信贷。本文则对贫困提供了多重因果关系的解释。

第二个原因是人口快速增长,如果制度实践无法应对资源压力的加剧,则可能导致资源枯竭。例如在科特迪瓦,农村人口增长伴随着森林毁坏加剧,土地休耕减少,单位生物量与农业生产率均随之下降(Lopez,1998)。不过,世界最贫困地区在最近几十年的人口快速增长本身也需要解释。制度退化造成的经济安全性下降是可识别的因素:在此情况下,子女比其他类型的资产有更高回报(Bledsoe,1994;Guyer,1994;Heyser,1996)。这意味着,尽管人口快速增长是环境恶化的直接原因,根本原因却在其他地方。因此当我们看到人口增长、环境退化和贫困之间存在数据关联时,并不能解读为其中之一是其他现象的主要原因。因为从长期看每个现象都可能是其他现象的诱因。*1有关理论可参见Dasgupta(1993,2003);旨在检验该理论的近期关于南非的实证研究,可参见Aggarwal et al.(2001)。

第三个原因是地方层面的管理办法有时被中央法令推翻。非洲萨赫勒地区的若干国家实施的法规,就破坏了社区对森林的管理办法。如有人违反了地方制定的规则,各个村庄不再有实施惩罚的权力。政府如今有若干办法可以破坏地方的制度,把本地变成可以开放获取的资源(Thomson et al.,1986;Somanathan,1991;Baland and Platteau,1996)。

第四个原因是,对地方公产的管理经常有赖于在互惠基础上建立的社会习俗,但这些互惠制度较为脆弱,尤其是在替代资源的私人投资机遇增加时(Dasgupta,1993,2007;Campbell et al.,2001)。即使外部条件没有恶化,且没有人口增长的压力,也可能出现制度退化。当传统管理体系瓦解,又没有其他制度替代时,对地方公共资产的利用将失去约束。于是公共资产会退化,导致众所周知的公地悲剧。近期有研究发现(Balasubramanian and Selvaraj,2003),作为印度南方若干村庄最古老灌溉水源之一的村用水塘,在多年来出现退化,因为集体维护投资在逐渐减少。投资减少则是因为较富有的家庭越来越多投资于私人水井。由于贫困家庭不只依赖水塘的水源,还需要用到水塘周边生长的木柴和饲料,富有家庭转向私人水井的行动加剧了穷人面临的经济压力。

历史告诉我们,随着经济发展的推进,地方公共资产的重要性会下降(North and Thomas,1973)。关于肯尼亚东北部奥玛部落公共牧场私有化的研究证实,这种转移得到了部落元老们的首肯(Ensminger,1990),原因在于随着交通成本下降和市场扩展,土地私有制变得更加有利可图。该研究指出,部落元老来自势力较大的家族,而且私有化加剧了部落内部的不平等程度。

以上讨论不是惋惜公共资产的衰落,而是想指出,哪些人可能因为经济制度变革而受损。经济发展过程中会产生赢家是自然的事情,更困难的任务在于识别出受害者,并找到能为他们提供安全网的政策。这要求对广泛的事实而不是价值观加以分析。

5.6.2包容性财富与可持续发展:应用

过去管理地方公共资产的制度遭到削弱,其实是更广泛的社会问题的表现。环境资源的产权经常未做明确规定,即使有规定也未严格执行,这意味着它们的市场价格几近于零。于是,人们缺乏合理利用它们的激励。但由于环境资源本身具有社会价值,它们的影子价格是正值(见第3.3节)。我们在前文提到,测算社会福利的一种办法是估算包容性财富,不仅包括制造品类的资本资产以及知识和技能的社会价值,还涉及环境资产。我们同时指出,在某些条件下,当且仅当人均包容性财富不会随时间减少时,社会福利才可以持续增加。GNP不是经济发展的充分指标,因为除其他缺陷外,它并未考虑到资本资产的退化,大量经济交易没有被纳入这个指标。另外,联合国发展计划署的人类发展指数同样没有顾及资本资产的退化,从这个角度看,它对社会福利的测算并不比人均GNP更好。在许多情况下,一个国家的人均GNP可能在特定时间内增长,人类发展指数也得到改善,但人均包容性财富在下降。一般来说,此类情形包括:某些产品和服务的市场出现扩张(如石油产品或交通运输服务),但缺乏环境产品和服务(如生态系统的服务)的市场与共同政策。由此可见,全方位自由贸易的建议其实是错误经济学的结论,因为当许多环境资源的市场完全缺失时,我们不可能指望市场机制的有效运转。

当然,人均GNP和人类发展指数得到改善,而人均包容性财富下降的情形不可能长期持续。为提升当前产出而蚕食自身生产基础的经济体,不可能无限制地运转下去。最终人均GNP和人类发展指数也将不得不下跌,除非通过政策调整使人均包容性财富得以积累。利用世界银行发表的数据(Hamilton and Clemens,1999),我和阿罗等人的若干研究指出(Dasgupta,2004[2001],2007;Arrow et al.,2004),虽然印度次大陆的人均GNP与人类发展指数在最近30年有所进步,人均包容性财富却出现下降。下降的原因在于,在人口增长的同时,对制造品类的资本、知识和技能以及制度改善的投资,不足以弥补自然资本的损耗。而在撒哈拉以南非洲,尽管人类发展指数得到了改进,但人均GNP与人均财富都在下降。这些证据还表明,在全球最贫困地区,人口增长率较高的群体在人均包容性财富积累上的表现尤为糟糕。

当然,这些发现是非常初步的,一方面因为世界银行对影子价格的估计非常粗略,另外,也由于人均包容性财富作为社会福利的恰当指标需要非常严格的条件,目前看最多是第一近似值。为改进我们对可持续发展的认识,还有很多工作要做。不过,上述发现对之前提到的文化谜题给出了解释。该谜题在当前的一个表现是,发展活动家坚持说,得到认可的发展(例如联合国近期发布的年度《人类发展报告》)必须是可以持续的,但他们经常宣传与可持续发展无关的伦理标准(如人类发展指数)。这是一种奇怪的状况。

5.7自由与发展

在一篇关于社会与政治史的经典论文中,已故的托马斯·马歇尔(T.H.Marshall,1964)通过西欧先后爆发的三次社会革命确立了现代的公民概念:18世纪的公民自由权、19世纪的政治自由权、20世纪的社会经济自由权。

每种类型的自由都有其价值,但它们是相互兼容的吗?还是需要做权衡取舍?

李普塞特尤其注意到(Lipset,1959),人均GNP增长有助于促进民主实践。反过来,社会科学家认为,民主活动与公民自由也能增进物质繁荣。民主制度与公民自由(包括新闻自由)不仅被视为目的本身,也被当成经济进步的手段。但不出意料的是,世界上最贫困国家的统治者另有打算。如今大多数最贫困国家的掌权者都公开宣称,一方面是政治和公民自由,另一方面是经济发展,两者需要做权衡取舍。然而,在对所谓“社会能力”(social capability)的开创性实证研究中,阿德尔曼与莫里斯(Adelman and Morris,1965,1967)发现,社会对言论与思想的开放度是经济进步的动力。但这一成果对发展经济学几无影响。发展活动家直到最近仍对广大贫困国家缺乏政治与公民自由的现状熟视无睹(尤其是撒哈拉以南非洲),我们由此只能推测,不同类型的自由之间存在重大权衡取舍是他们不曾言明的信念。在苏联解体前,发展活动家就经常提到“吃饭先于自由”的口号。

通过初步分析1970年时人均GNP最低的51个国家的统计数据,我(1990)发现在1970—1980年,其中享有更大政治与公民自由的国家在人均GNP增长和出生时预期寿命改善上平均做得更好。相关性不是很强,但系数为正且统计上显著。虽然相关性不代表因果关系,但该发现毕竟意味着政治与公民自由对穷国而言并非奢侈品,并不必然妨碍经济进步。后来又有几份更细致的研究被发表,对象兼有穷国和富国。其中最详细的来自巴罗(Barro,1996),他发现在自由权利受到高度限制的各个国家中,政治与公民自由同人均GNP增长之间正相关,但在自由权利较大的各个国家中,二者表现为负相关。*1政治自由与公民自由虽然有差异,但在当今世界有着高度关联。参见Taylor and Jodich(1983)。在整个20世纪70年代,对国民自由限制最严的主要是最贫困国家的政府,大多数位于撒哈拉以南非洲。因此,巴罗的发现与我的结论是一致的。

当然,这只是两份实证研究。*2森(1999)发现,民主国家没有发生过饥荒。我在文中没有关注极端情形,而是关注如何摆脱长期持续的困境,如营养不良。新闻媒体更关注饥荒,但营养不良与疾病从数量上讲更重要,它们长期持续,影响的人数也多得多。更重要的是,两位研究者都没有考察贫困国家内部是否存在政治与公民自由同人均包容性财富增长的正相关,这意味着我们依然不清楚当今世界的民主制度与可持续发展的联系。*3唯一(但极为有限)的例外来自Barrett and Graddy(2000),这篇极有价值的论文通过跨国研究发现,在控制收入差距后,城市空气污染物与若干水污染物同国民享有的政治与公民自由大小之间负相关。在较为开放的社会,民众有更大的发言权,其意见也能够转化为更有效的政治行动。因此对于森坚持把发展等同于自由的主张(Sen,1999),我们要保持谨慎:把术语调换一下不等于揭示出发展的真正含义。自由不是单一产品,它的组成部分间存在权衡取舍。由于成分很多,森提出用个人能力重新构造自由概念的建议(见第2.2节)也不能带来多少帮助。*4在回顾森(1999)的观点时,Seabright(2001)讨论了概念重构在什么情况下能带来帮助。例如,民主制度同时包括很多内容:公正的定期选举、政府的透明度、政治多元化、新闻自由、结社自由、对自然环境退化表达抗议的自由等。我们对于其中哪些方面最能促进可持续发展还严重缺乏实证了解,所以如今对民主的坚持就不能以它促进了可持续发展为基础。我们支持民主的原因在于:其一,它本身是个好东西;其二,我们知道它不会妨碍经济发展,甚至可能发挥促进作用。

于是,我们再度回到事实议题上来。对民主与经济发展的粗略指标之间的可能联系进行实证分析,要求有反映民主实践的明确标准,并独立于经济发展的指标(如人均GNP)。我和巴罗的研究(Dasgupta,2000;Barro,1996)采用了政治与公民自由的跨国指标,它们似乎满足这一要求,因为它们的构建方式与经济活动关系不大。

但就我所知,在国家以下的加总层面,并没有既独立于物质福利又逻辑一致的民主与公民自由的系列指标。而且在一个国家内部,不同地区之间的民主实践与公民参与状况可能大相径庭。假设我们希望探讨印度各邦或中国各省的经济发展差异能否以地方民主实践的差异(至少部分)解释,应该找什么样的指标呢?我们大多数人愿意相信,民主制度同美好生活的其他事物有关联,这让问题变得更复杂。实证研究会因此容易受计量经济学家所说的“温情效应”的扭曲,诱使我们在以非民主方式繁荣起来的社会中寻找民主实践的迹象。*1Roemer(1999)提出过类似的看法:在20世纪六七十年代,政治上的“左派”倾向于把“社会主义”定义为一切美好事物的总和。

由于这些原因,如今的学者在探究民主、公民自由与经济发展的关系时,难以避免过度解读的倾向。例如在讨论森关于人类能力的概念时(Sen,1999),库珀提到民主的工具价值(Kuper,2000,第663页),认为:“非民主制度事实上一直对人的权利和福利有害,这已被反复证明。”

但愿能有这样的证明,可惜事实并非如此。有关的证据较为零碎,而且往往属于定性分析。在国家以下的层面,大多数证据是对事例的介绍,偶尔包装成案例研究的样子,很容易受温情效应的影响。相反的事例并不难找到。而在国家层面,印度和中国则被双方反复用来支持某一种或另一种观点。

5.8伦理批评与实证问题

不过,发展活动家近期对GNP的批评是用伦理语言表述的。*2自1990年以来,最尖锐的批评来自联合国开发计划署的年度《人类发展报告》的作者们。有关贫困问题的报道经常宣称,当代经济学家采用了错误的伦理标准,如果能够以正确的方式理解主要的事务状态,我们就会知道应该真正为减贫做些什么。经常有人鼓励我们考虑重新定义贫困或发展,以解释其发生的原因和过程。我相信,正是这些诱使我们在学术刊物和国际发展报告中对生活质量指数展开了大量讨论。但问题在于描述并不等于解释。此外,由于贫困问题容易激发情感,作者们太容易占据道德高地。他们建议用其他指标替换GNP,冠以各种标题,如“带有人性面孔的发展”“以人为本”“人性化的经济学”,再辅以某些严肃的声明,如“穷人应该被当作行为人而非病人”,“自由应该被视为一种社会承诺”等。他们主张,在试图理解导致贫困的社会、政治和生态过程时,如果不宣扬道德伦理,就等于对人类的忽视,等于让经济活动凌驾于人类利益之上。

但不足为奇的是,对伦理优越性的学术主张并没有取代其他任何东西。不过,鼓励伦理说教导致了“权利”概念的扩散(Nussbaum,2003;Putnam,2003)。问题在于,当人们的各方面好处都被有意无意变成“权利”之后,权利本身的意义就被贬低了,力量随之削弱。伦理说教还可能事与愿违。用错误的证据支持正确的观点,可能掩盖了有某些合理证据也能达到目标的事实。以下就是一个过犹不及的失误案例。

为表达对当今世界的巨大不平等的道德义愤,联合国开发计划署的作者们这样写道(UNDP,1998,第30页):“新的估计数据显示,世界上最富有的225人掌握的财富合计超过1万亿美元,相当于全球最贫穷的47%的人口(共计25亿人)的年收入之和。”

然而,财富是存量,而收入是流量,因为维度不同是不可比的。如果要做比较,应该把存量换算为相当的流量,或者反过来换算。但1999年该报告的作者仍在延续这一错误。如果要采用联合国开发计划署的逻辑,我们可以借鉴通行做法,把财富以5%的年利率转化为永久收入数据,也就是除以20。假如这样操作,根据我极为粗略的测算,全球最富有的225人的年收入之和将超过500亿美元,高于当前最贫穷的12个国家的年收入之和,其对应的人口数量约占世界总人口的7%(3.85亿人)。这依然是一个令人警醒的数字。

5.9关于事实而非价值观的分歧

妨碍现代经济学家找到可靠的减贫方法的并非伦理缺陷。归根到底,首先正是伦理责任促使我们中的许多人研究贫困现象。我们很容易找到描述贫困的其他办法,如穷人往往缺乏食品安全,面临饥饿,没有财产,发育不良且身体虚弱,寿命较短,不会读写,缺少赋权,没有防范作物歉收或家庭灾难的保险,对自己的生活缺乏掌控,生活环境不够健康,等等。这并不奇怪,现代经济学理论可以解释上述不幸为什么容易同时出现。*1参见Dasgupta(1993)。要证实此类解释,可以参见对世界银行大规模调查结果的总结与讨论(Narayan,2000)。我要指出,文章中并未提到,这些发现的确证实了现代经济学家已有的预测。我不是想贬低反复验证理论预测的意义,而是抗议把验证理论预测的实证结果扔回给经济学家,作为他们缺乏道德敏感的依据。然而真正困难的是找出导致贫困并使贫困持续的作用机制。本文第5.4节介绍过,与收集和分析调查数据有关的问题非常复杂。有一类讨论关注哪些变量是其他某些变量(如儿童的教育完成水平)的最佳预测变量。这类讨论部分是关于事实的;部分是关于方法的,即寻找揭示事实的最佳程序,关注的是与识别、估计和模型控制有关的研究流程。发展经济学家最近有一场关于南非的争论:黑人儿童受教育水平的最主要决定因素是什么(Case and Deaton,1999;Bhorat et al.,2001)。其中可能包括:生师比、单位家庭成员的食品能量摄入、父母的受教育水平等。所有的研究者似乎都理所当然地认为,儿童受教育水平提高是件好事。这是共同认可的价值观,研究者根本就不会提及。从深层次看,发展经济学关于什么是给定目的的正确手段的分歧,远超过关于什么是恰当目的的分歧。想用伦理价值观的讨论纠正现代发展经济学的缺陷,往好了说是以道德敏感性为幌子的任性,往坏了说是捣乱。例如,假使发展经济学家能严肃考虑大自然的因素,我们对世界上最贫困国家的近期经济史的理解本可以被大大推进。

后者的影响可能非常大。与人类的新陈代谢类似(第5.3节),生态过程也主要是非线性的(见Steffen et al.,2004)。但我们对发展前景的直觉主要是用线性类比形成的。因此,《独立报》(The Independent,1999年12月4日)的社论指出“经济增长对环境有利,因为各国需要先解决贫困才会关心环境”,《经济学人》(The Economist,1999年12月4日,第17页)也提道“贸易能改善环境,因为它促使收入提高,而人们越富裕,就越愿意拿出资源清洁自己的居住空间”。它们表达的信念是,在人们需要的时候,环境破坏总是能够被修复。但我们在之前关于贫困陷阱的讨论中指出(第5.3节),非线性进程驱动的变化经常是不可逆的。除非注意到这个事实,否则以发展之名采纳的政策完全可能导致发展的失败。*1关于生态过程的非线性性质对经济政策的意义,可参阅Dasgupta(1982,2004[2001])以及 Dasgupta and Ma..ler(2004)。

前文中还提到,以联合国的人类发展指数为基础的讨论可能带来误导,因为该指数缺乏伦理基础。我们还指出,针对“人类能力”的讨论并无出路,因为该理论没有提供在能力集合内部做不可避免的权衡取舍的估值方法。然而,经济学家在现实中反对人类发展指数与能力理论的最主要理由来自实际操作,而非规范考虑。因为向执行政策的负责人建议说,他们的任务是提升人类发展指数或提高能力,这不会有效果,因为此类建议完全软弱无力。它会鼓励政策执行者的内部协调失败,因为几乎每项政策都可能促进人类发展指数,或促进人类能力包含的某个因素,或促进其他人偏好的目标。采用此类建议会导致无法让政府官员负责(Seabright,2001)。反之,若采纳以下主张:如果某项政策的预定受益人的包容性财富(或作为近似值的净收入)没有提高,就不能宣称他们获得了收益。这样的指令不仅在伦理上有根据(第3.3.1—3.3.2节,第5.6.2节),也具有实际操作意义。

所有这些讨论并不是说,不能或没有针对目的展开讨论;而是说,即使讨论的根源是关于目的的分歧,人们也会很快越过这些根源,转而探讨历史(例如,哪些人或群体在什么时候犯下了暴行),以及社会、政治和生态过程的运行机制。

世界银行的罗伊特林格与佩里卡安(Reutlinger and Pellekaan,1986,第6页)在关于贫困国家营养不良发生率的著名专著中指出:长期经济增长经常被广泛而严重的食品不安全拖累,缺乏能量摄入的人们无力利用机会改善生产率和增加产出。因此,某些国家的政策制定者或许可以考虑采取干预措施,加速保障最困难人群的食品安全,而不必等待长期增长带来的普遍效应。还有某些经济学家主张基于相反因果机制的政策建议,例如世界银行的说法(World Bank,1986,第7页):减少营养不良和贫困的最佳政策就是促进经济增长与竞争力的政策,因为增长和有竞争力的经济能带来更公平的人力资本及其他资产的分配,并提高穷人的收入水平。当且仅当能实现足够的经济增长时,对营养不良和贫困的斗争才可以持续取得进步。在我看来,这些引文里不存在关于价值观的冲突,而是表明了人们对消灭贫困的最有效手段存在分歧。这些出版物来自同一家机构和同一个年份,也并不奇怪,因为人类社会与大自然对各种政策会如何做出反应,我们依然相当无知。

(余江译)

参考文献

Adelman,I.(1979),Redistribution before Growth(Leiden:University of Leiden).

Adelman,I.and C.T.Morris(1965),“A Factor Analysis of the Interrelationship between Social and Political Variables and per Capita Gross National Product”,Quarterly Journal of Economics,79(3),555-78.

Adelman,I.and C.T.Morris(1967),Society,Politics and Economic Development(Baltimore,MD:Johns Hopkins University Press).

Adelman,I.and C.T.Morris(1973),Economic Growth and Social Equity in Developing Countries(Stanford,CA:Stanford University Press).

Agarwal,A.and S.Narain(1996),Dying Wisdom:Rise,Fall and Potential of Indias Traditional Water Harvesting Systems(New Delhi:Centre for Science and Development).

Agarwal,B.(2001),“Participatory Exclusions,Community Forestry,and Gender:An Analysis for South Asia and a Conceptual Framework”,World Development,29(10),1623-1648.

Aggarwal,R.,S.Netanyahu,and C.Romano(2001),“Access to Natural Resources and the Fertility Decision of Women:The Case of South Africa”,Environment and Development Economics, 6(2),209-236.

Ahluwalia,M.S.(1976a),“Inequality,Poverty and Development”,Journal of Development Economics,3(4),307-342.

Ahluwalia,M.S.(1976b),“Income Distribution and Development:Some Stylized Facts”,American Economic Review(Papers & Proceedings),66(2),128-135.

Amsden,A.(1989),Asias Next Giant:South Korea and Late Industrialization(New York:Oxford University Press).

Anand,S.and M.Ravallion(1993),“Human Development in Poor Countries:On the Role of Private Incomes and Public Services”,7(1),133-150.

Arrow,K.J.(1963[1951]),Social Choice and Individual Values,2nd Ed.(New York:John Wiley).

Arrow,K.J.(1971),“Political and Economic Evaluation of Social Effects of Externalities”,in M.Intriligator,ed.,Frontiers of Quantitative Economics,Vol.I(Amsterdam:North Holland).

Arrow,K.J.(1973),“Rawls’Principle of Just Savings”,Swedish Journal of Economics, 75(3),323-335.

Arrow,K.J.(1974),The Limits of Organization(New York:W.W.Norton).

Arrow,K.J.(1995),“A Note On Flexibility and Freedom”,in K.Basu,P.Pattanaik,and K.Suzumura,eds.,Choice,Welfare,and Development(Oxford:Clarendon Press).

Arrow,K.J.,P.Dasgupta,L.Goulder,G.Daily,P.Ehrlich,G.Heal,S.Levin,K.-G.Ma..ler,S.Schneider,D.Starrett,and B.Walker(2004),“Are We Consuming Too Much?”,Journal of Economic Perspectives,18(3),147-172.

Arrow,K.J.,P.Dasgupta,and K.-G.Ma..ler(2003a),“The Genuine Saving Criterion and the Value of Population”,Economic Theory,21(1),217-225.

Arrow,K.J.,P.Dasgupta,and K.-G.Ma..ler(2003b),“Evaluating Projects and Assessing Sustainable Development in Imperfect Economies”,Environmental and Resource Economics(Symposium on the Economics of Non-Convex Environments),26(4),647-685.

Arrow,K.J.and M.Kurz(1970),Public Investment,the Rate of Return and Optimal Fiscal Policy(Baltimore:Johns Hopkins University Press).

Atkinson,A.B.(1973),“How Progressive Should Income Tax Be?”,in M.Parkin and R.Nobay,eds.,Essays in Modern Economics(London:Longman).

Baland,J.-M.and J.-P.Platteau(1996),Halting Degradation of Natural Resources:Is There a Role for Rural Communities?(Oxford:Clarendon Press).

Balasubramanian,R.and K.N.Selvaraj(2003),“Poverty,Private Property and Common Pool Management:The Case of Irrigation Tanks in South India”,Working Paper No.2-03,South Asian Network for Development and Environmental Economics,Kathmandu.

Bardhan,P.K.(1974),“On Life and Death Questions”,Economic and Political Weekly,9(32-34:Special Number),1293-1305.

Barrett,S.and K.Graddy(2000),“Freedom,Growth and the Environment”,Environment and Development Economics,5(4),433-56.

Barro,R.J.(1996),“Democracy and Growth”,Journal of Economic Growth,1(1),1-27.Barry,B.(1965),Political Argument(London:Routledge and Kegan Paul).

Bauer,P.T.(1971),Dissent on Development(London:Weidenfeld and Nicolson).Becker,G.(1964),Human Capital(New York:columbia University Press).

Becker,G.(1981),A Treatise on the Family(Cambridge,MA:Harvard University Press).Becker,G.(1983),Human Capital:A Theoretical and Empirical Analysis,with Special Reference to Education(Chicago:University of Chicago Press).

Behrman,J.R.(1988a),“Nutrition,Health,Birth Order and Seasonality:Intrahousehold Allocation Among Children in Rural India”,Journal of Development Economics,28(1),43-62.

Behrman,J.R.(1988b),“Intrahousehold Allocation of Nutrients in Rural India:Are Boys Favoured? Do Parents Exhibit Inequality Aversion?”,Oxford Economic Papers,40(1),32-54.

Behrman,J.and B.L.Wolfe(1984),“More Evidence on Nutrition Demand:Income Seems Overrated and Womens Schooling Underemphasized”,Journal of Development Economics,14(1-2),105-128.

(Bergson,A.)Burk,A.(1938),“A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics”,Quarterly Journal of Economics, 52(3),310-334.

Berlin,I.(1959),“Two Concepts of Liberty”,inFour Essays on Liberty(Oxford:Oxford University Press).

Beteille,A.,ed.(1983),Equality and Inequality:Theory and Practice(Delhi:Oxford University Press).

Bhagwati,J.(1982),“Directly Unproductive,Profit Seeking(DUP)Activities”,Journal of Political Economy,90(5),988-1002.

Bhagwati,J.and P.Desai(1970),India:Planning for Industrialization(Oxford:Oxford University Press).

Bhagwati,J.and T.N.Srinivasan(1975),Foreign Trade Regimes and Economic Development:India(New York:Columbia University Press).

Bhorat,H.,M.Leibbrandt,M.Mazia,S.van der Berg,and I.Woolard(2001),Fighting Poverty(Capetown:University of Capetwon Press).

Birdsall,N.,A.C.Kelley,and S.W.Sinding,eds.(2001),Population Matters:Demographic Change,Economic Growth,and Poverty in the Developing World(Oxford:Oxford University Press).

Bledsoe,C.(1994),“‘Children are Like Young Bamboo Trees’:Potentiality and Reproduction in sub-Saharan Africa,” in K.Lindahl-Kiessling and H.Landberg,eds.,Population,Economic Development and the Environment(Oxford:Oxford University Press).

Blume,L.and S.N.Durlauf(2001),“The Interactions-Based Approach to Socioeconomic Behavior”,in S.N.Durlauf and H.Peyton Young,eds.,Social Dynamics(Cambridge,MA:MIT Press).

Boserup,E.(1970),Womens Role in Economic Development(New york:St.Martins Press).Bromley,D.W.et al.,eds.(1992),Making the Commons Work:Theory,Practice and Policy(San Francisco:ICS Press).

Caldwell,J.C.(1980),“Mass Education as a Determinant of the Timing of Fertility Decline”,Population and Development Review,6(2),225-256.

Campbell,B.,A.Manando,N.Nemarundwe,B.Sithole,W.De Jong,M.Luckert,and F.Matose(2001),“Challenges to Proponents of Common Property Resource Systems:Despairing Voices from the Social Forests of Zimbabwe”,World Development,29(4),589-600.

Case,A.and A.Deaton(1999),“School Inputs and Educational Outcomes in South Africa”,Quarterly Journal of Economics,114(3),1047-1084.

Cavendish,W.(2000),“Empirical Regularities in the Poverty-Environment Relationships of Rural Households:Evidence from Zimbabwe”,World Development,28(11),1979-2003.

Chen,L.C.,E.Huq and S.D’Souza(1981),“Sex Bias in the Family Allocation of Food and Health Care in Bangladesh”,Population and Development Review,7(1),55-70.

Chen,L.C.(1982),“Where Have the Women Gone? Insights from Bangladesh on the Low Sex Ratio of India’s Population”,Economic and Political Weekly,17(10),365-372.

Chenery,H.et al.(1975),Redistribution with Growth(New York:Oxford University Press).

Chopra,K.,G.K.Kadekodi and M.N.Murty(1989),Participatory Development:People and Common Property Resources(New Delhi:Sage Publications).

Coase,R.(1960),“The Problem of Social Cost”,Journal of Law and Economics,3(1),1-44.Cochrane,S.(1979),Fertility and Education:What Do We Really Know?(Baltimore,MD:Johns Hopkins University Press).

Cochrane,S.(1983),“Effects of Education and Urbanization on Fertility.”In R.Bulatao and R.Lee,eds.,Determinants of Fertility in Developing Countries,Vol II(New York:Academic Press).

Cohen,B.(1993),“Fertility Levels,Differentials and Trends.”In K.A.Foote,K.H.Hill and L.G.Martin,eds.,Demographic Change in Sub-Saharan Africa(Washington,DC:National Academy Press).

Daily,G.,P.Dasgupta,T.Soderqvist,S.Aniyar,K.J.Arrow,P.Ehrlich,A.M.Jansson,B.O.Jansson,N.Kautsky,S.Levin,J.Lubchenco,K.-G.Ma..ler,D.Simpson,D.Starrett,D.Tilman,and B.Walker(1999),

“The Nature of Value and the Value of Nature”,Science,289(21 July),395-396.

Das Gupta,M.(1987),“Selective Discrimination Against Female Children in India”,Population and Development Review,13(1),77-100.

Dasgupta,P.(1974),“On Some Alternative Criteria for Justice Between Generations”,Journal of Public Economics, 3(4),405-23.

Dasgupta,P.(1982),The Control of Resources(Cambridge,MA:Harvard University Press).Dasgupta,

P.(1990),“Well-Being and the Extent of its Realization in Poor Countries”,Economic Journal,100(Supplement),1-32.

Dasgupta,P.(1993),An Inquiry into Well-Being and Destitution(Oxford:Clarendon Press).

Dasgupta,P.(1997),“Nutritional Status,the Capacity for Work and Poverty Traps”,Journal of Econometrics,77(1),5-38.

Dasgupta,P.(2003),“Population,Poverty,and the Natural Environment”,in K.-G.Ma..ler and J.Vincent,eds,Handbook of Environmental and Resource Economics(Amsterdam:North Holland).

Dasgupta,P.(2004),“World Poverty:Causes and Pathways”,in F.Bourguignon and B.Pleskovic,eds.,Annual World Bank Conference on Development Economics 2003:Accelerating Development(New York:World Bank and Oxford University Press),pp.159-196.

Dasgupta,P.(2004[2001]),Human Well-Being and the Natural Environment(Oxford:Oxford University Press),2nd ed.

Dasgupta,P.(2005),“Three Conceptions of Intergenerational Justice”,in H.Lillehammer and D.H.Mellor,eds.,Ramseys Legacy(Oxford:Clarendon Press).

Dasgupta,P.(2007),Economics:A Very Short Introduction(Oxford:Oxford University Press).

Dasgupta P.and G.M.Heal(1979),Economic Theory and Exhaustible Resources(Cambridge:Cambridge University Press).

Dasgupta,P.and K.-G.Ma..ler(1991),“The Environment and Emerging Development Issues,”Proceedings of the Annual World Bank Conference on Development Economics 1990(Washington,DC:World Bank),101-32.

Dasgupta,P.and K.-G.Ma..ler(2000),“Net National Product,Wealth,and Social Well-Being”,Environment and Development Economics,5(1),69-93.

Dasgupta,P.and K.-G.Ma..ler,eds.(2004),The Economics of Non-Convex Ecosystems(Dordrecht:Kluwer Academic Publishers).

Dasgupta,P.,S.Marglin,and A.Sen(1972),Guidelines for Project Evaluation(New York:United Nations).

Dasgupta,P.and E.Maskin(2004),“The Fairest Vote of All”,Scientific American,290(3),92-97.Dasgupta,P .and D.Ray(1986),“Inequality as a Determinant of Malnutrition and Unemployment,1:Theory”,Economic Journal,96(4),1011-34.

Dasgupta,P .and D.Ray(1987),“Inequality as a Determinant of Malnutrition and Unemployment,2:Policy”,Economic Journal, 97(1),177-88.

dAspremont,C.and L.Gevers(1977),“Equity and the Informational Basis of Collective Choice”,Review of Economic Studies,44(2),199-209.

Deaton,A.and J.Dreze(2002),“Poverty and Inequality in India,a Reexamination”,Economic and Political Weekly,September 7,3729-3748.

Deininger,K.and L.Squire(1998),“New Ways of Looking at Old Issues:Inequality and Growth”,Journal of Development Economics,57(2),259-287.

de Soto,H.(2000),The Mystery of Capital(New York:Basic Books).

Dollar,D.and A.Kraay(2000),“Growth Is Good for the Poor”,Discussion Paper,World Bank,Washington,DC.

Dreze,J.and A.Sen(1990),Hunger and Public Action(Oxford:Clarendon Press).

Dreze,J.and A.Sen(1995),India:Economic Development and Social Opportunities(Oxford:Oxford University Press).

DSouza,S.and L.C.Chen(1980),“Sex Differentials in Mortality in Rural Bangladesh”,Population and Development Review,6(2),257-270.

Dworkin,R.(1978),Taking Rights Seriously(London:Duckworth).

Edgeworth,F.Y.(1881),Mathematical Psychics(London:K.Kegan Paul).

Ehrlich,P.R.and A.H.Ehrlich(1996),Betrayal of Science and Reason:How Anti-Environmentalism Threatens Our Future(Washington,DC:Island Press).

Ehrlich,P.R.and A.H.Ehrlich(2004),One With Nineveh:Politics,Consumption and the Human Future(Washington,DC:Island Press).

Ensminger,J.(1990),“Co-opting the Elders:The Political Economy of State Incorporation in Africa”,American Anthropologist, 92.

Eswaran,M.and A.Kotwal(1985),“A Theory of Contractual Structure in Agriculture”,American Economic Review, 75(3),352-368.

Feeny,D.,F.Berkes,B.J.McCay,and J.M.Acheson(1990),“The Tragedy of the Commons:Twenty-two Years Later”,Human Ecology,18(1),1-19.

Fogel,R.W.(1994),“Economic Growth,Population Theory,and Physiology:The Bearing of Long-Term Processes on the Making of Economic Policy”,American Economic Review, 84(2),369-95.

Fogel,R.W.(2004),The Escape from Hunger and Premature Death,1700-2100:Europe,America,and the Third World(Cambridge:Cambridge University Press).

Fogel,R.W.,S.L.Engerman,R.Margo,K.Sokoloff,R.Steckel,T.J.Trussell,G.Villaflor,and K.W.Wachter(1983),“Secular Changes in American and British Stature and Nutrition”,Journal of Interdisciplinary History,14(4),445-81.

Freeman III,A.M.(1993),The Measurement of Environmental and Resource Values:Theory and Methods(Washington,D.C.:Resources for the Future).

Goody,J.(1973),“Polygyny,Economy,and the Role of Women”,in J.Goody,ed.,The Character of Kinship(Cambridge,UK:Cambridge University Press).

Goody,J.(1976),Production and Reproduction:A Comparative Study of the Domestic Terrain(Cambridge:Cambridge University Press).

Goody,J.,C.Duly,I.Beeson,and G.Harrison(1981),“Implicit Sex Preference:A Comparative Study”,Journal of Biosocial Sciences,13(4),455-466.

Goody,J.and S.J.Tambiah(1973),Bridewealth and Dowry(Cambridge:Cambridge University Press).

Gorman,W.M.(1968),“The Structure of Utility Functions”,Review of Economic Studies,35(4),367-390.

Graaff,J.de V.(1962),Theoretical Welfare Economics(Cambridge:Cambridge University Press).

Guyer,J.L.(1994),“Lineal Identities and Lateral Networks:The Logic of Polyandrous Motherhood,”in C.Bledsoe and G.Pison,eds.,Nupitality in Sub-Saharan Africa:Contemporary Anthropological and Demographic Perspectives(Oxford:Clarendon Press).

Hamilton,K.and M.Clemens(1999),“Genuine Savings Rates in Developing Countries”,World Bank Economic Review,13(2),333-356.

Hammond,P.(1976),“Equity,Arrows Conditions and Rawls Difference Principle”,Econometrica, 44(5),793-804.

Harsanyi,J.C.(1955),“Cardinal Welfare,Individualistic Ethics and Interpersonal Comparisons of Utility”,Journal of Political Economy,63(3),309-321.

Hayek,F.(1960),The Constitution of Liberty(London:Routledge and Kegan Paul).

Heckman,J.J.(2000),“Policies to Foster Human Capital”,Research in Economics, 54(1),3-56.

Heyser,N.(1996),Gender,Population and Environment in the Context of Deforestation:A Malaysian Case Study(Geneva:United Nations Research Institute for Social Development).

Hicks,J.R.and R.G.D.Allen(1934),“A Reconsideration of the Theory of Value”,Parts 1 & 2,Economica, NS,1(1&2),52-76 & 196-219.

Homer-Dixon,T.F.(1994),“Environmental Scarcities and Violent Conflict:Evidence from Cases”,International Security,19(1),5-40.

Jalan,J.and M.Ravallion(2002),“Geographic Poverty Traps? A Micro Model of Consumption Growth in Rural China”,Journal of Econometrics,17(4),329-346.

Jodha,N.S.(1986),“Common Property Resources and the Rural Poor”,Economic and Political Weekly,21,1169-81.

Jodha,N.S.,R.Ghate,and P.Mukhopadhyay(2007),Promise,Trust and Evolution:Managing the Commons of South Asia(Oxford:Oxford University Press).

Johnson,D.Gale(2001),“On Population and Resources:A Comment,”Population and Development Review,27(4),739-747.

Jolly,C.L.and J.N.Gribble(1993),“The Proximate Determinants of Fertility.”In K.A.Foote,K.H.Hill,and L.G.Martin,eds.,Demographic Change in Sub-Saharan Africa(Washington,DC:National Academy Press).

Kalai,E.and M.Smorodinsky(1975),“Other Solutions to Nashs Bargaining Problem”,Econometrica,43(3),513-518.

Kelley,A.C.(1988),“Economic Consequences of Population Change in the Third World,”Journal of Economic Literature, 26(4),1685-1728.

Kennedy,E.(1989),The Effects of Sugarcane Production on Food Security,Health,and Nutrition in Kenya:A Longitudinal Analysis, Research Report No.78(Washington,D.C.:International Food Policy Research Institute).

Koopmans,T.C.(1965),“On the Concept of Optimal Economic Growth”,Pontificiae Academiae Scientiarum Scripta Varia,28.Reprinted inThe Econometric Approach to Development Planning(Amsterdam:North Holland,1966).

Koopmans,T.C.(1972),“Representation of Preference Orderings over Time”,in C.B.McGuire and R.Radner,eds.,Decision and Organization(Amsterdam:North Holland).

Krueger,A.O.(1978),Liberalization Attempts and Consequences(New York:National Bureau of Economic Research).

Kuper,A.(2000),“Rawlsian Global Justice:Beyond The Law of Peoples”,Political Theory,28,640-74.

Leibenstein,H.(1957),Economic Backwrdness and Economic Growth(New York:John Wiley).Lewis,W.A.(1954),“Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”,Manchester School of Economic and Social Studies,22(2),139-191.

Lindahl,E.R.(1958[1928]),“Some Controversial Questions in the Theory of Taxation”,in R.A.Musgrave and A.T.Peacock,eds.,Classics in the Theory of Public Finance(London:MacMillan).

Originally published in Swedish,in 1928.

Lipset,S.M.(1959),“Some Social Requisites of Democracy:Economic Development and Political Legitimacy”,American Political Science Review,53(1),69-105.

Little,I.M.D.and J.A.Mirrlees(1968),Manual of Industrial Project Analysis in Developing Countries:Social Cost Benefit Analysis(Paris:OECD).

Little,I.M.D.and J.A.Mirrlees(1974),Project Appraisal and Planning for Developing Countries(London:Heinemann).

Little,I.M.D.and J.A.Mirrlees(1991),“Project Appraisal and Planning Twenty Years On”,Proceedings of the Annual Conference on Development Economics 1990(Washington,DC:World Bank).

Lopez,R.(1998),“The Tragedy of the Commons in Cote dIvoire Agriculture:Empirical Evidence and Implications for Evaluating Trade Policies”,World Bank Economic Review,12(1),105-132.

Lucas,R.(1988),“On the Mechanics of Economic Development”,Journal of Monetary Economics, 22(1),3-42.

Lucas,R.(1993),“Making a Miracle”,Econometrica, 61(2),251-272.

Marshall,T.H.(1964),Class,Citizenship and Social Development(Garden City,NY:Doubleday & Co.).

Maskin,E.(1978),“A Theorem on Utilitarianism”,Review of Economic Studies,45(1),94-96.

McElroy,M.B.and M.J.Horney(1981),“Nash Bargained Household Decisions:Toward a Generalization of the Theory of Demand”,International Economic Review,22(2),333-349.

McKean,M.(1992),“Success on the Commons:A Comparative Examination of Institutions for Common Property Resource Management”,Journal of Theoretical Politics, 4(2),256-68.

Mirrlees,J.A.(1971),“An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation”,Review of Economic Studies, 38(1),175-208.

Musgrave,R.(1959),Theory of Public Finance(New York:McGraw Hill).

Narayan,D.,with R.Patel,K.Schafft,A.Rademacher,and S.Koch-Schulte,(2000),Voices of the Poor:Can Anyone Hear Us?(Oxford:Oxford University Press).

North,D.and R.P.Thomas(1973),The Rise of the Western World:A New Economic History(Cambridge:Cambridge University Press).

Nozick,R.(1974),Anarchy,State and Utopia(New York:Basic Books).

Nussbaum,M(2000a),Women and Human Development(Cambridge:Cambridge University Press).

Nussbaum,M.(2000b),“The Costs of Tragedy:Some Moral Limits of Cost-Benefit Analysis”,Journal of Legal Studies,29(6),1005-1036.

Nussbaum,M.(2003),“Tragedy and Human Capabilities:A Response to Vivian Walsh”,Review of Political Economy,15(3),413-418.

ONeill,O.(1986),Faces of Hunger:An Essay on Poverty,Justice and Development(London:Allen and Unwin).

Ostrom,E.(1990),Governing the Commons:The Evolution of Institutions for Collective Action(Cambridge:Cambridge University Press).

Pant,P.et al.(1962),Perspectives of Development:1961-1976,Implications of Planning for a Minimum Standard of Living(New Delhi:Planning Commission of India).

Pareto,V.(1909),Manuel deconomie Politique(Paris:Giard et Briere).

Persson,T.and G.Tabellini(2000),Political Economics:Explaining Economic Policy(Cambridge,MA:MIT Press).

Phelps,E.S.(1973),“Taxation of Wage Income for Economic Justice”,Quarterly Journal of Economics, 87(3),331-354.

Pigou,A.C.(1920),The Economics of Welfare(London:Macmillan).

Putnam,H.(2002),The Collapse of the Fact/Value Distinction(Cambridge,MA:Harvard University Press).

Putnam,H.(2003),“For Ethics and Economics without the Dichotomies”,Review of Political Economy,15(3),395-412.

Ramsey,F.P.(1928),“A Mathematical Theory of Saving”,Economic Journal,38(4),543-49.

Rawls,J.(1972),A Theory of Justice(Oxford:Oxford University Press).

Ray D.(1998),Development Economics(Princeton,NJ:Princeton University Press).

Reutlinger,S.and H.Pellekaan(1986),Poverty and Hunger:Issues and Options for Food Security in Developing Countries(Washington,DC:World Bank Publication).

Robbins,L.(1932),An Essay on the Nature and Significance of Economic Science(London:MacMillan).

Robinson,Joan(1964),Economic Philosophy(Harmondsworth,Middlesex:Penguin Books).

Roemer,J.(1999),“Does Democracy Engender Justice?”,in I.Shapiro and C.Hacker-Cordon,eds.,Democracys Value(Cambridge:Cambridge University Press).

Rosenzweig,M.R.and T.P.Schultz(1982),“Market Opportunities,Genetic Endowments and the Intrafamily Allocation of Resources:Child Survival in Rural India”,American Economic Review,72(4),803-815.

Samuelson,P.A.(1947),Foundations of Economic Analysis(Cambridge,MA:Harvard University Press).

Samuelson,P.A.(1954),“The Pure Theory of Public Expenditure”,Review of Economics and Statistics,36(4),387-389.

Scanlon,T.M.(1978),“Rights,Goals and Fairness”,in S.Hampshire,ed.,Public and Private Morality(Cambridge:Cambridge University Press).

Schelling,T.(1960),The Strategy of Conflict(Cambridge,MA:Harvard University Press).

Schelling,T.(1978),Micromotives and Macrobehaviour(New York:W.W.Norton).

Schultz,T.W.(1961),“Investment in Human Capital”,American Economic Review,51(1),1-17.

Schultz,T.W.(1974),The Economics of the Family:Marriage,Children and Human Capital(Chicago:University of Chicago Press).

Seabright,P.(2001),“The Road Upward”,New York Review of Books,March 29,41-43.

Sen,A.(1970),Collective Choice and Social Welfare(San Francisco:Holden Day).

Sen,A.(1987),On Ethics and Economics(Oxford:Basil Blackwell).

Sen,A.(1990),“Gender and Cooperative Conflict”,in I.Tinker,ed.,Persistent Inequalities:Women and Economic Development(Oxford:Oxford University Press).62-71.

Sen,A.(1994),“Population:Delusion and Reality.” New York Review of Books(September 22),

Sen,A.(1999),Development as Freedom(Oxford:Oxford University Press).

Sen,A.and S.Sengupta(1983),“Malnutrition of Rural Children and the Sex Bias”,Economic and Political Weekly, 18(19-21:Annual Number),855-864.

Simon,J.L.(1990),Population Matters:People,Resources,Environment,Immigration(New Brunswick,NJ:Transaction Press).

Slutsky,E.(1915),“Sulla Teoria del Bilancio del Consumatore”,Giornaledegli Economisti e Rivista di Statistica,51(July),1-26.Translated as “On the Theory of the Budget of the Consumer”,in K.E.Boulding and G.J.Stigler,eds.,Readings in Price Theory(London:Allen & Unwin,1963).

Solow,R.M.(1974),“Intergenerational Equity and Exhaustible Resources”,Review of Economic Studies,41(Symposium Issue),29-45.

Sopher,D.E.,ed.(1980),An Exploration of India:Geographical Perspectives on Society and Culture(Ithaca,NY:Cornell University Press).

Steffen,W.,A.Sanderson,P.D.Tyson,J.Ja..ger,P.A.Matson,B.Moore III,F.Oldfield,K.Richardson,H.J.Schellnhuber,B.L.Turner II,and R.J.Wasson(2004),Global Change and the Earth System(Berlin:Springer).

Stiglitz,J.E.(2002),Globalization and Its Discontents(New York:W.W.Norton).

Suppes,P.(1987),“Maximizing Freedom of Decision:An Axiomatic Analysis”,in G.Feiwel,ed.,Arrow and the Foundation of the Theory of Economic Policy(London:McMillan).

Taylor,C.L.and D.A.Jodice(1983),World Handbook of Political and Social Indicators,1(New Haven,Connecticut:Yale University Press).

Tversky,A.and D.Kahneman(1986),“Rational Choice and the Framing of Decisions”,Journal of Busi-

ness, 59(S),251-278.

UNDP(1994,1998,1999,2003),Human Development Report(New York:Oxford University Press).

Visaria,P.M.(1967),“The Sex Ratio of the Population of India and Pakistan and Regional Variations During 1901-61”,in A.Bose,ed.,Patterns of Population Change in India(Bombay:Allied Publishers).

Wade,R.(1990),Governing the Market:Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization(Princeton,NJ:Princeton University Press).

Waldron,J.(1984),“Introduction”,in J.Waldron,ed.,Theories of Rights(Oxford:Oxford University Press).

Williams,B.(1993),Shame and Necessity(Berkeley,CA:University of California Press).

Williamson,N.E.(1976),Sons or Daughters? A Cross Cultural Survey of Parental Preferences(Beverley Hills,CA:Sage Publications).

World Bank(1978,1986,1990,1997,2000,2002),World Development Report(New York:Oxford University Press).

WCED-World Commission on Environment and Development-(1987),Our Common Future(New York:Oxford University Press)