*Devesh Kapur, 约翰·霍普金斯大学Paul H.Nitze高级国际研究院(SAIS)南亚研究Starr基金会讲席教授。作者感谢Arvind Subramanian许多令人鼓舞的想法和见解,这对本文提供了很大的帮助,并感谢Shoumitro Chatterjee进行了无数的讨论和技术帮助。作者还要感谢Pratap Bhanu Mehta、Sharun Mukand、Gulzar Natrajan、Lant Pritchett、Neelanjan Sircar、TV Somanathan和Milan Vaishnav的有益评论。Sumitra Badrinathan、Jashan Bajwa、Saksham Khosla和Vaishnavi Rupavatharam提供了出色的研究协助并感谢原期刊的编辑所做的工作。原文“Why Does the Indian State Both Fail and Succeed?”发表于Journal of Economic Perspectives,Vol. 34,No.1,2020,第31—54页。

关于印度这个国家,最引人注目的是它的表现如此多样化,从难以胜任到令人钦佩。

一方面,兰特·普里切特(2009)恰如其分地将印度描述为“头脑指挥不了四肢的国家”。他写道:“从衡量(印度)政府行政能力的出勤率、绩效和腐败等基本因素看,印度就是一个‘头脑指挥不了四肢的国家’,其制定的出色政策与当地现实脱节。”印度政府在基本公共服务方面表现很差,比如初等教育、公共卫生、供水、卫生设施和环境质量。虽然从政府角度看它有效地管理着世界上最大的武装力量之一,但在管理公共服务机构方面却不那么有效。很多关于印度的研究文献讨论了那些未能产生有意义结果的项目,这或许源于政客和官僚的执行不力和寻租行为,或者因为对某些社会群体造成了歧视(Niehaus and Sukhtankar,2013;Fisman、Schulz and Vig,2014;Sheahan et al.,2018;Lehne、Shapiro and Vanden Eynde,2018)。曾有学者(Sukhtankar and Vaishnav,2015)全面回顾了关于印度腐败的研究。

但另一方面,印度政府在成功完成复杂任务和大规模行动方面有着出色的表现。它多次举行亿万选民参与的选举——在2019年大选中有近9亿选民参与——且没有发生全国性争端。在过去10年中,它扩展了大型项目,例如统一身份认证系统(Aadhaar),这是世界上最大的生物识别项目(在启动后的7年内,已有10亿人注册)。最近,它实施了商品和服务税(GST),这是近几年最雄心勃勃的税收改革之一。印度在合同执行能力方面的排名较低,但其凶杀率已从1990年的每10万人5.1下降至2016年的3.2(UNODC,2019)。

本文的第1部分阐述了印度政府的表现,着重论述它在有效履行一些困难职能的同时又极不胜任其他职能的矛盾现象。本文认为印度政府在某些情况和环境下表现较好,具体而言,在宏观经济结果方面的表现要好于在微观经济结果方面的表现;在公共服务提供有内置退出机制且不定期时,表现要好于公共服务提供和问责常规化且更依赖地方政府能力时;在涉及等级制度和地位的社会规范与价值观影响较小的物品和服务上,表现要好于这些规范和价值可发挥灵活影响的领域。

第2部分对这些失败和成功的模式提出了几种解释:基层政府的人员短缺;印度过早实现民主的后果;以及种姓、性别和宗教造成的长期社会分裂。第3部分讨论了有关印度政府表现不佳的两个解释——印度政府部门规模过大以及被裙带政治裹挟。这两个解释虽然常被提及,但进一步探究后发现并不那么令人信服。最后的结论部分简要评论了印度政府能力的某些变化模式,其中之一便是,尽管在宏观经济方面变得更加令人担忧,但是昔日在微观层面的劣势已得到显著改善。

1.参差不齐的表现

关于政府角色及其有效性的文献汗牛充栋(有关近期概述,请参阅Bardhan,2016)。有一部分强调政府在保护产权方面的作用,以及对自身施加限制以使政府不至于沦为没收的工具。另一部分文献关注在发展的背景下建立有效政府对于实现发展目标和减少贫困的重要性(Page and Pande,2018)。本文更多关注政府在提供如经济稳定、卫生、教育与监管等基本服务方面的积极作用。(①Rodrik and Subramanian(2003)为政府在市场中的作用提供了一个功能性定义:创造市场,即提供法治和产权保护、确保合同的神圣性;稳定和矫正市场,即涉及健全的中央银行和稳健的监管机构;使市场合法化,即涉及税收和再分配政策,以及发出声音并促进政治参与的平权运动;补充市场,即提供基础设施和人力资本等公共品;削弱市场,即通过国家对生产资料的所有权以及命令与控制政策对市场的过度干预。)

财政结果

政府构建的核心是财政:就像主权国家对合法暴力拥有垄断权一样,政府也试图垄断以税收形式从公众手中合法征收资源的权力。对于来自直接税(不同于间接税)、自然资源或外国援助的收入尤其如此(Brautigam、Fjeldstad and Moore,2008; Besley and Persson,2013)。对治理不善和公共服务提供匮乏的解释经常与国家的征税能力不足联系在一起:公民纳税越少,他们的国家主人翁感越低,对服务和问责制,或者惩治腐败行为的要求也越低(Persson and Rothstein,2015)。

对于独立前的英属印度,如果以军事能力和对暴力的垄断权衡量,它有一个强政府;但是如果以收入(以及相应的公共品支出)衡量,那么它有一个弱政府。政府收入在国民收入中的占比在1871年为2%,在1920—1930年仅为3%—5%,相较而言,在两次世界大战的间歇期,英国为19%,日本为29%(Roy,2011)。按人均水平计算,在1920—1930年,英属马来联邦的平均支出是英属印度的10倍以上,英属锡兰(今斯里兰卡)的平均支出超过英属印度3倍,而诸如菲律宾等其他英属殖民地和荷属东印度群岛的支出是英属印度的两倍以上,而法属印度支那的支出比英属印度高出40%—50%(Roy,1996)。

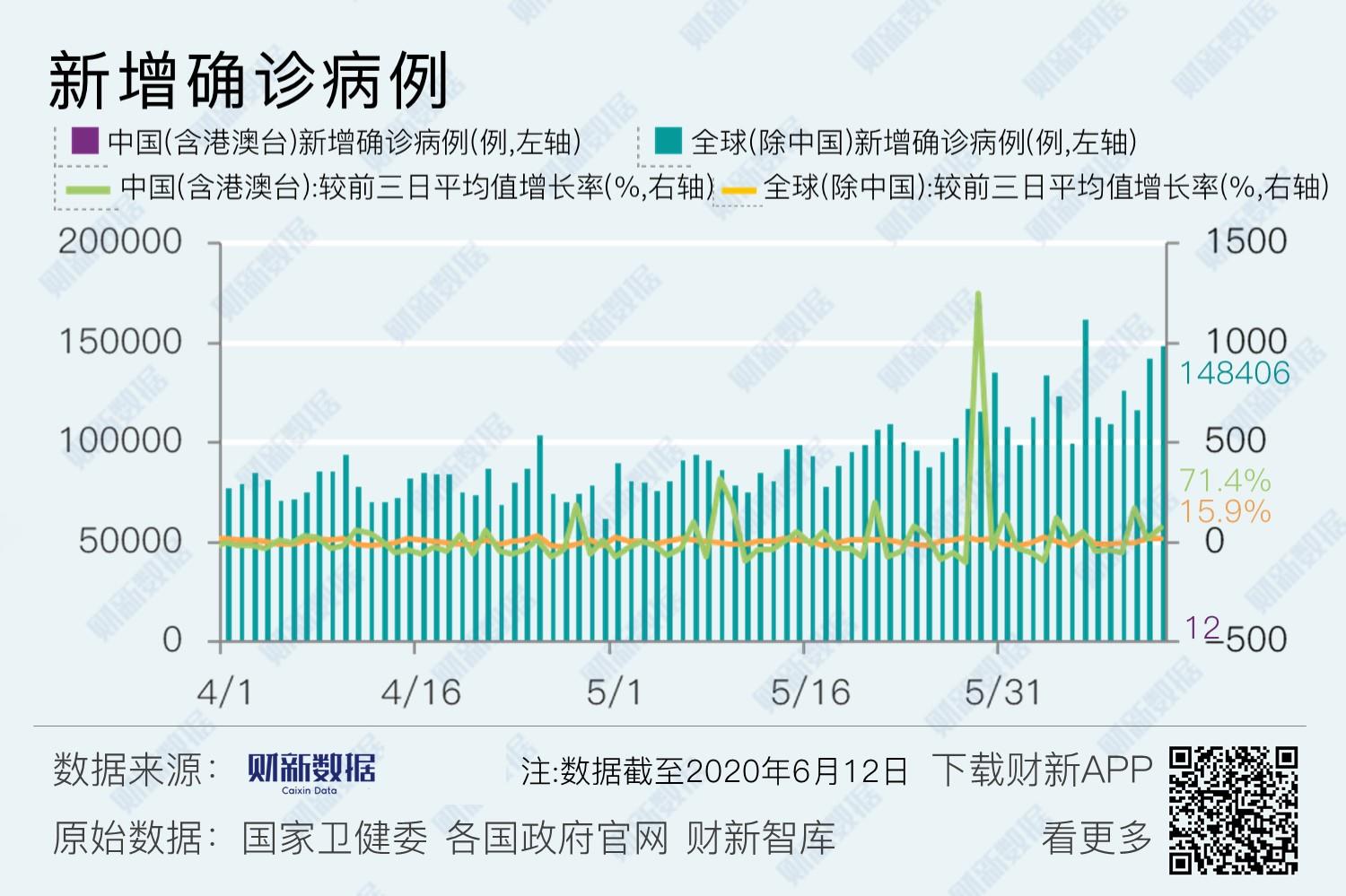

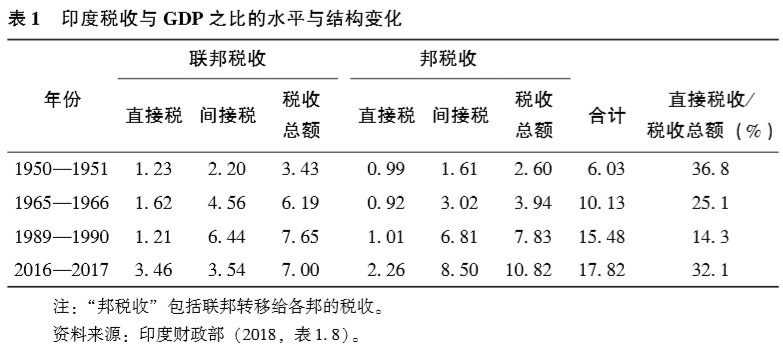

如表1所示,在1947年独立后,印度的弱财政状况有所改善,但幅度有限,其税收占GDP比重从1950—1951年的6%攀升至2016—2017年的近18%。在20世纪50年代到80年代,印度试图通过进口替代实现工业化的想法使它越来越依赖间接税(消费税和贸易税)。结果,直接税在税收总额中的占比从1950—1951年的36%下降到1989—1990年的14%。此后,该比例在2007—2008年攀升到36%,然后在2016—2017年下降到32%,低于独立后的水平。事实上,既然商品和服务税已经开始实施,印度对间接税的依赖很可能会进一步增加。

|

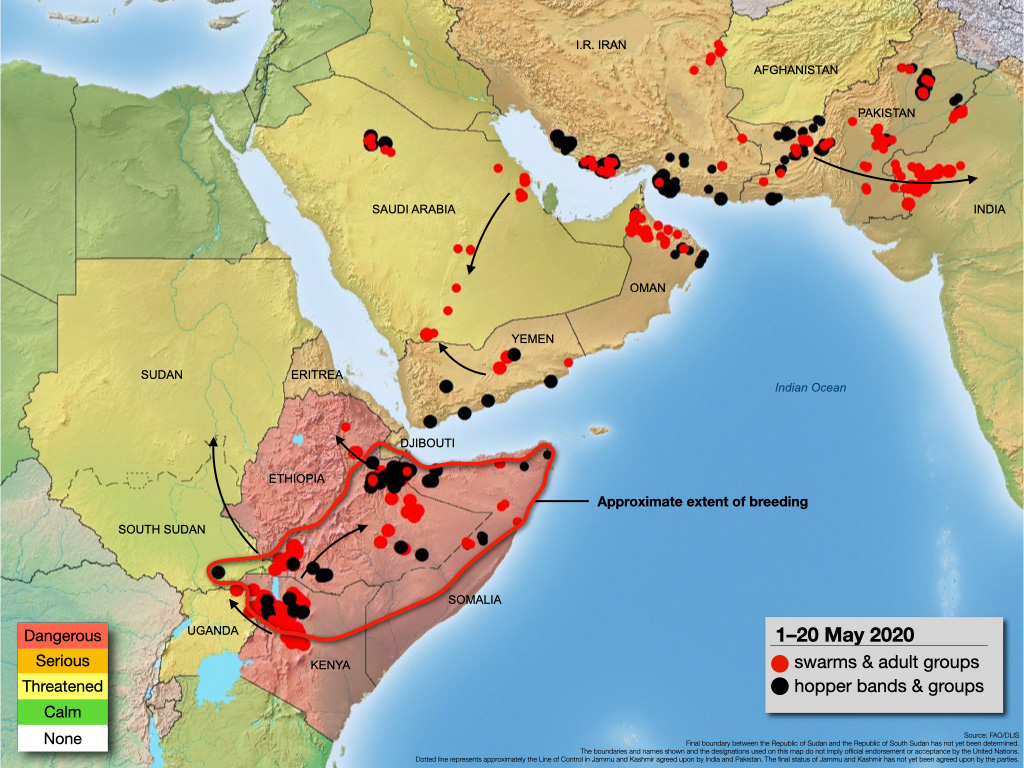

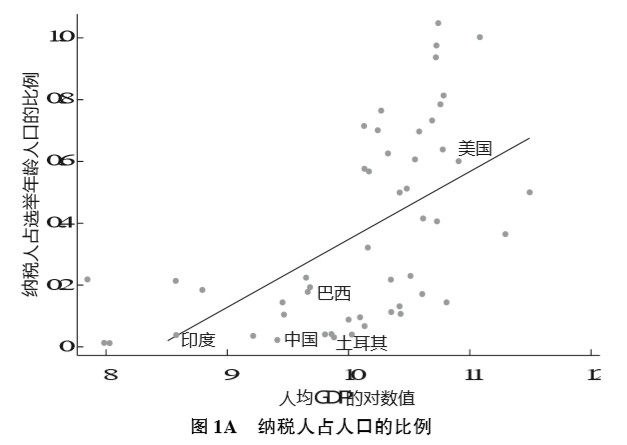

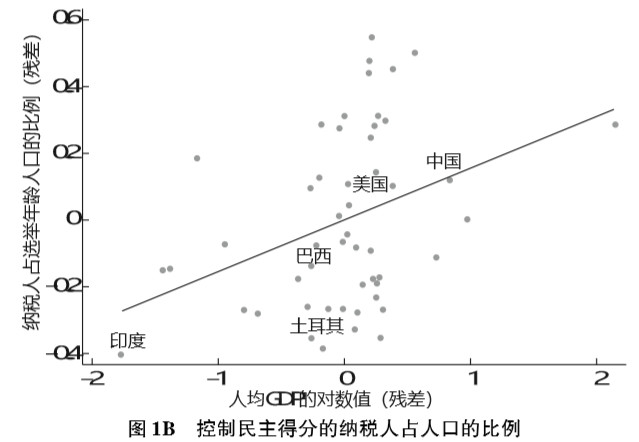

随着经济发展,财政能力通常会提高。如图1A所示,印度的整体税收努力(以所得税纳税人的数量衡量)似乎与其发展水平(以人均GDP衡量)相当。(②5这里的讨论借鉴了印度2015—2016年的Economic Survey(印度财政部,2016),该调查首次强调了税收—收入—民主的关系。)如果仅以税收占GDP的比重衡量税收努力,结果也类似。

|

|

| 注:样本包括52个国家或地区。经合组织的数据集(该图的基础)共有77个国家或地区。其中有两个国家没有政体IV数据;在其余国家中,只有53个国家有纳税人数目数据,一个国家没有GDP数据,因而最终样本为52个。 资料来源:Centre for Tax Policy and Administration(2011)。 |

但印度是一个民主国家,民主国家通常会比非民主国家征税和支出更多,可能是因为它们面临再分配的压力。阿西莫格鲁和罗宾逊(Acemoglu and Robinson,2000)认为,特许经营权的扩展可被视为对再分配的可信预先承诺。图1A显示了一国纳税人数占比与人均GDP对数之间的关系。实线只是最佳拟合线。图1B描绘了相同关系,但控制了以政体IV数据库得分衡量的民主水平。(③为了在一个图形上证明这种多元关系,我求助于FrischWaugh定理。我得到的残差来自两个回归:(1)基于政体IV得分的纳税人占人口比例,以及(2)基于政体IV得分的人均GDP的对数。该图在(2)的残差上绘制了(1)的残差。FrischWaugh定理保证回归线的斜率与人均GDP和基于政体IV得分的纳税人占人口比例的多元回归相同。因此,在轴上将绘制残差值。感谢Shoumitro Chatterjee所做的分析。)从这个角度看,印度是一个负的离群值。在过去半个世纪,印度一直是民主国家中人均GDP最低的。此外,印度的税收努力——以人均GDP对应的纳税人数量衡量——大大低于人们对民主国家的期望(如果以税收占GDP比重衡量税收努力,结果也是类似的)。也就是说,印度不是因为它的收入相对较低而征税不足,而在于尽管它是一个民主国家,仍存在征税不足的现象。税收和纳税人展现的这种模式,在支出上同样存在。

印度各级政府的财政能力也表现出惊人的差异。印度是一个离群的国家,因为其邦政府(许多邦的人口比大多数国家都多)直接税收占其总收入的比例非常低:2016年约为6%,相比之下,巴西为19%,德国为44%(印度财政部,2018)。印度农村基层政府对自身资源的依赖仅为6%(巴西和德国的第三层级政府为40%),而印度征收的直接税仅为其全部资源价值的4%(相比之下,巴西大约为19%、德国大约为26%)。结果就是,印度联邦政府和邦政府的人均支出比地方基层政府平均高出15—20倍(印度财政部,2018)。

宏观经济结果

在过去40年中,印度经济增长的持续时间、稳定性和相对较高的增长率都令人瞩目(正如Lamba and Subramanian讨论的那样)。印度在1947年独立后的前30年中采取了削弱市场的政策,但从1980年左右(尤其是1991年以后)开始修正了路线,为经济注入了比印度过往以及其他发展中国家更强劲的活力。

印度在宏观经济稳定方面取得的成就,体现在较低的通胀率、较低的外债水平以及比对应国家更保守的货币政策上。但是,它的财政政策不太谨慎:与其他新兴市场经济体相比,

尽管其整体债务水平要谨慎得多,但其平均财政赤字水平仍然很高(根据IMF的数据)。约什等人(Joshi and Little,1994)指出,在1991年之前,印度在通胀、货币政策和外债方面的宏观经济政策(在17个样本国家中)是最“保守”的。印度的通胀率在21世纪头10年中期确实有所上升,到2008年达到10%—11%,并在数年内一直保持两位数的通胀率。但是,此后印度的通胀率在2018—2019年急剧下降至3%—5%。印度的汇率管理也非常谨慎,随着时间的推移从固定汇率转变为弹性汇率,并避免了已在其他地方导致货币危机的货币高估。根据发展中国家宏观经济表现的一项综合指标,自1995年以来,印度有25年未进入国际货币基金组织的救助计划。此外,截至2019年11月1日,印度的外汇储备超过了4400亿美元,位居世界第六。

印度在通胀控制方面一直表现得相当不错,这主要归因于对通胀的政治厌恶由民主体制制度化了。对于通胀的负面影响,大量穷人首当其冲,部分原因是他们无法获得金融工具来保护自己免受通胀的影响,而且他们的投票率很高。因此,尽管印度中央银行(印度储备银行)缺乏常规的法定独立性,但民主政治帮助它锚定和控制了通胀预期。

关键服务方面的微观经济结果

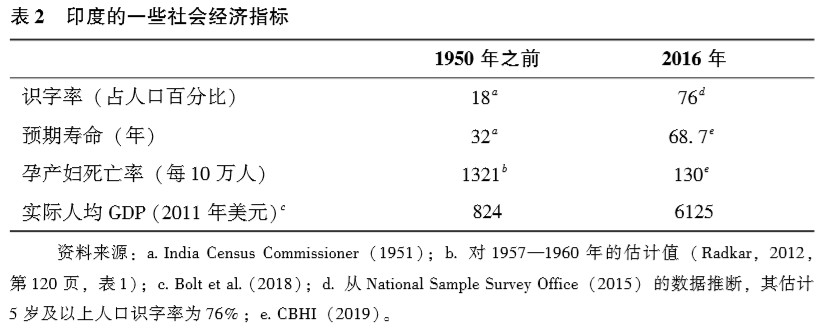

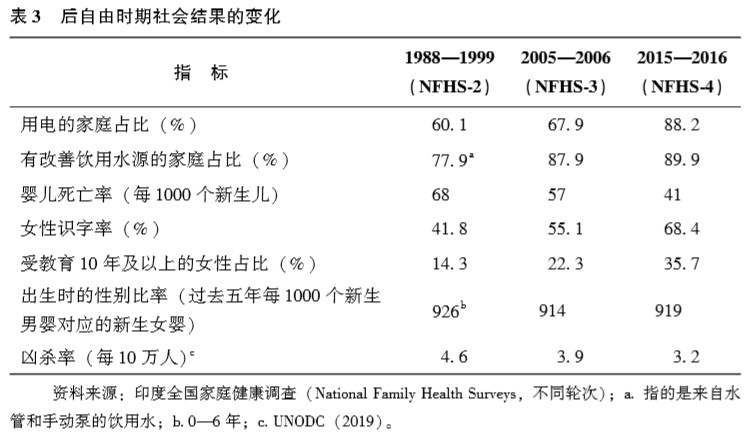

自独立之后的70多年来,印度的社会经济指标有了显著改善。表2列出了一些基本指标的变化。表3聚焦20世纪90年代初印度经济自由化以来的时期。

|

|

关于这些结果的一个潜在问题是某些改进是否掩盖了质量低劣的问题。例如,一个家庭可能有电或饮用水,但这并不能说明服务的质量如何。这个观点有可取之处,但另一方面,并没有迹象表明早期的服务质量很好,而后来的数量扩展是以质量为代价的。

这里出现的一种模式是,进步通常发生在国家以规划、协调、资助电气化或道路连通等方式来提供服务。2015年,印度88%的人口用上了电,这一比例大大高于根据电气化与人均GDP之间的简单跨国关联所预测的66%。但是,在改变“刚性”的社会规范和行为偏好方面,印度进展很慢。例如,2015年印度有39%的人口露天排便,这一比例也大大高于根据露天排便与人均GDP之间的简单关联所预测的14%。(④有关电力供应和露天排便跨国相关性的数字,请参阅Journal of Economic Perspectives网站上本文的在线附录。)在涉及妇女和儿童福利的问题上,如表3所示,印度政府在某些方面的表现较差。印度反常的性别比例反映了社会对男孩的强烈偏好,尽管有法律禁令,但改善程度有限。

关键职能的间断性和持续性履行

在那些间断性地提供公共服务并接受问责的活动中,印度政府表现较好,一旦这些活动完成,政府就自动退出。此处考虑三个具有重要职能的宪法和法定机构。印度的选举由印度选举委员会组织,该委员会通常有数百名官员。在全国大选期间,它对国家、邦和地方层面的所有官僚机构都有监督权,这些机构有数百万计的官员,是选举委员会官员人数的上万倍。但这份监督权仅在宣布选举时间表与公布选举结果这段时期(通常是几个月)存续(Quraishi,2019)。另一个机构是划界委员会(Delimitation Commission),该委员会定期成立以根据上一次人口普查来重新分配联邦议会和邦议会选区,并在向联邦议会提交报告后解散。(⑤根据印度宪法82条,议会在每次人口普查之后应当依法颁布一个划界法案。)它的每份报告均被原本应充满分歧的议会一致通过,使印度避免了困扰美国许多州关于划分不公正选区的党派纷争。印度的财政联邦制——纵向和横向的税收共享——处于财政委员会的严格指导下,该委员会每五年成立一次,在提出建议后解散,而该委员会的建议也大体得到了印度现任联邦政府和邦政府的广泛接受。

印度政府在限时退出的活动中表现较好的地方不仅限于法定机构。2019年初,印度组织了灵修大会(Kumbha Mela),堪称“世界上最大的人类聚会”,现已被联合国教科文组织列为“人类非物质文化遗产”,为此还建立了一个临时城市(位于Prayagraj),占地2500公顷。约有2.2亿人参加了为期50天的灵修大会,而最后一天的参与人数超过1000万,且没有发生任何严重的不幸事故。(⑥相比之下,更加富裕的沙特组织的麦加朝圣活动约有240万人,历时5—6天。)

印度的公共卫生服务还有很多不足之处。然而,到2016年1月13日,印度整整五年全国没有出现小儿麻痹症,取得了公共卫生领域的里程碑。迟至20世纪80年代,印度每年都还有成千上万的儿童感染小儿麻痹症。甚至到2009年,印度还报告了741例小儿麻痹症病例,比世界上任何其他国家都要多。在消灭小儿麻痹症方面,印度面临着艰巨的挑战:人口密度和出生率高、卫生条件差、痢疾广泛存在、出行不便以及部分人口不愿接受脊髓灰质炎疫苗。每年要求1.72亿名儿童在1—2天内接种两次疫苗,如此大规模的工作,需要大约250万名志愿者和15万名疫苗接种管理监督员的协助,需要国家强大的后勤和协调能力作后盾。(⑦参见Polio Global Eradication Initiative(2016)。)同样,印度在临时高度集中化的“任务模式”中也表现良好。

印度人口普查是另一个例子。它每10年一次。在进行2011年人口普查时,有270万名官员访问了7935个城镇和60万个村庄的家庭,且人均费用不到0.50美元。与前面的例子一样,该活动同样是由似乎在日常工作中表现不佳的公共雇员实施的(实际上,普查结果需要相当长的时间来处理),但是在有时限且在结束后自动退出的间断性活动中,他们的表现更佳。

但是,对持续存在的监管机构而言,印度政府的表现则好坏参半。至少直到近期,印度储备银行和印度证券交易委员会等主要金融监管机构通常被认为表现良好。然而,目前因印度各银行不良资产率太高导致的金融危机,引发了对监管架构的严重怀疑。电力监管机构的表现平平无奇;环境监管乏善可陈;电信监管机构起步时良好,但似乎因偏袒某家公司,如今已蒙上一层阴影(Kapur and Khosla,2019)。联邦层级的监管机构通常比邦层级的表现要好。

自经济自由化以来,印度政府在该国经济中的作用已经从直接生产转向了监管。但是,监管机构的大量增多加剧了监管的碎片化,进一步放慢了决策过程。例如,由于印度宪法规定,农业是印度“各邦的事务”,所以农业改革必须由各个邦分别实施,从而使农业销售方面的诸多改革搁浅。的确,如果说“经济自由化意味着政府退出,那么监管型政府的崛起就证明了政府并没有退出,只是换了个身份”(Kapur and Khosla,2019,第5页)。

这种监管转变进一步推动了印度的“司法化”,因为所有纠纷最终都落到司法部门(Mehta,2007)。印度的司法部门已成为政府能力的重要特征;这超出了其保护权利并制衡其他政府部门的传统裁判角色。为了应对行政和立法机关以及其他监管机构行动能力和合法性的减弱,司法部门通过占据其权限范围外的职能,进入了真空地带。由司法机构参与裁定的经济问题包括配置公共资产、制定环境质量标准、监管公用事业以及推动破产程序。即使那些必须由其他监管机构做出决策的案件也通常会被上诉至印度最高法院。至少在近期,印度最高法院一直被评为两个最受信任的公共机构(另一个为军队)之一(CSDS,2015)。

2.可能的解释

应该如何解释印度政府参差不齐的表现呢?在本节中,我们考虑几种可能的解释。在下一节中,我们将排除两种不合理的传统解释。

解释1.地方政府资源匮乏

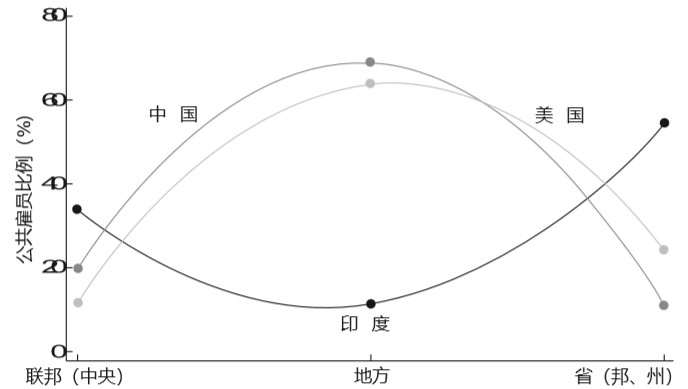

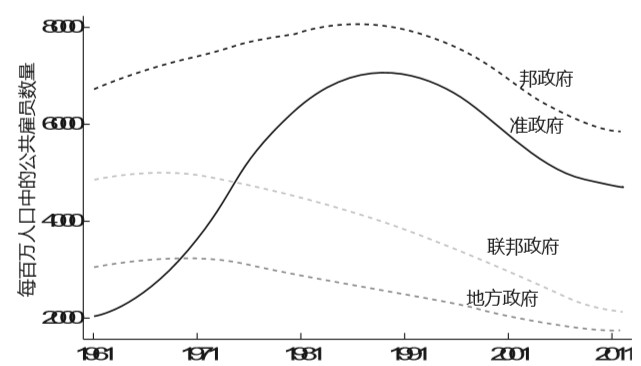

印度各级政府的公共雇员结构与诸如美国和中国等其他大国形成鲜明对比,如图2所示。

|

| 注:印度是2011—2012年的数据,中国是1998年的数据,美国是2012—2013年的数据。 资料来源:印度的数据来自Ministry of Finance(2012,2018);中国的数据来自 Ang (2012);美国的数据来自US Census Bureau。 |

在美国,2/3的政府雇员为地方政府工作。以中国为例,从1954年到1998年,“中央一级的公共雇员平均占总数的16%,省一级占17%,市一级占22%,县一级占34%,乡镇一级占10%。平均而言,省以下级别的公共雇员占66%,而县政府所占的比例最大”(Ang,2012,第693页)。从1980年到1998年,中国中央层级的政府职员从12%增长到20%,而省级政府的比例从1979年的18%下降到1998年的11%,在一定程度上反映了责任从省级行政机构向省级以下行政机构的稳步下放(Ang,2012)。

相比之下,在1980—2012年,印度联邦政府雇员的占比从21.1%下降到14.3%,地方政府雇员的占比从13.8%下降到12.0%,而邦政府层级的比例从36.3%上升到40.8%。(⑧公共雇员的平衡处于“准政府”之下,其中包括国有企业、各类权力机构、各委员会和监管机构等。数据来自印度政府的年度经济调查,年份包括2017—2018年、2011—2012年、2001—2002年、1995—1996年、1984—1985年、1974—1975年和1972—1973年。)因此,美国或中国地方政府雇员在政府总雇员中的占比是印度的5倍。

地方政府支出也有类似的倾斜。印度地方政府支出仅占政府总支出的3%,而美国为27%,中国为51%(Ren,2015)。鉴于基本公共品——从初级保健到教育,从供水到卫生,从治安到(城市)规划——是由地方政府提供(或应由地方政府提供)的,因此印度许多基本公共服务的供给不足可能与最低级别的政府资源(包括财务和人力)匮乏有关。

对于大型联邦国家的公共雇员在各级政府的纵向分布如何影响政府效率,或者政府雇员在各部门之间的横向分布如何影响政府表现,我们尚缺乏了解。无论政府官僚如何精心设计发展计划,最终的实际效果还是要取决于一线地方官员如何有效地实施这些计划(Pritchett,2009)。由于迫使地方官员承担过多的任务,官僚机构的资源约束影响了地方政府的表现,而无法实现专业化分工则会对发展计划产生不利影响(Dasgupta and Kapur,2019)。

解释2.早熟的民主

印度民主的持久性与关于民主的理论背道而驰。一项关于民主与发展关系的备受赞誉的研究发现,由于收入和文化水平低以及种族和宗教冲突严重,印度是一个典型的例外:“按照预测,印度在整个时期都应该是专制的……印度的民主制度如履薄冰”(Przeworski et al.,2000)。特别是1950年印度宪法赋予男女享有普选权时,印度的人均实际GDP低于英国、美国、瑞典或荷兰等西方民主国家一个世纪或更早以前的水平(当然,那时普选权还是闻所未闻的事)。印度实现普选权时,其识字率仅为18%,预期寿命仅为32岁。

此外,1950年印度同时实现了国家层面的民主和普选权。西方大多数国家/地区的公民选举权扩张都是渐进的,从男性财产所有者到所有男性、再到女性、后来(在某些国家)再到边缘化的群体。在东亚国家,在经济发展和国家构建的进程中,普选权的出现明显要靠后得多。大多数拉丁美洲国家即使经济增长了,其民主也经历了周期性逆转。在西方民主国家和东亚,普选权都是在国家奠定教育和卫生基础,并在此基础上逐渐构建福利国家之后才出现的。

印度政府的孱弱,是印度民主早于人们根据以往经验的预期造成的吗?我们认为,印度民主的特殊性以三种不同的方式导致了政府表现的参差不齐。

第一,早熟的民主往往妨碍有利于再分配的公共品提供。在向民主转型之前已经经历了经济发展的国家倾向于采用能限制统治精英没收权力的民主制度。但是,如果在国家经济发展之前追求民主,实行的民主制度通常会增强政府的再分配权力。

出于上述相关原因,早熟的民主会导致公共品供给不足。我们早些时候曾提出,与其他民主国家相比,早熟的民主似乎降低了印度政府增加税收的能力,从而进一步削弱了它为公共品提供资金的财政能力。在转向再分配之前没有提供充足的公共品,削弱了印度政府自身的合法性和可信度,不利于创造可以加强公民与政府之间社会契约的良性循环。这导致了“退出”(用赫希曼1970年的说法):印度中产阶级感到自己没有从国家那里获得足够的公共品,于是退出并倾向于私人提供,因此也不愿纳税。这进一步损害了印度政府的合法性和能力(反映在印度纳税人数量低)。在印度扭转这些反常状况的过程中,退出、缺乏信任以及薄弱的财政能力在低层政府中尤为严重,而低层政府要负责提供关键服务,例如医疗、教育、供水和卫生设施。低层政府普遍不愿增加收入和地方税(例如财产税),因为这是讨好人民的机会。这造成了公共服务提供不足—人民退出—政府合法性受损—资源减少—公共服务提供更少的恶性循环。

再分配压力也可以解释监管效力的差异。电力部门是一个明显的例子,政客压低对农民和家庭的收费,并试图通过对工商企业收取更高的费用来进行交叉补贴,从而在电力部门造成严重扭曲。

第二,早熟的民主与社会分裂和选举动员一起,有利于创造狭义的“俱乐部商品”。印度关于基本公共服务提供不足的问题,在其他繁荣的选举制民主国家很少见。如果政客对选民做出回应,那么选民为什么不要求基本的公共服务,例如教育、医疗、供水和卫生设施?针对这一点,学者们试图从印度社会的异质性,尤其是等级社会中找到答案(Banerjee、Iyer and Somanathan,2005)。政客一直依赖定向转移支付计划和补贴。贫困农民可能更喜欢

定向转移支付,而不是诸如教育之类的公共服务,因为农民通常都有很高的贴现率(Keefer and Khemani,2004)。另外,政客可能会提供“私人”公共品,例如住房或其他针对特定个人和少数群体的物质激励,而不是通过制度手段提供公共品。这种行为部分是由于社会分裂,部分是由于缺乏提供广泛公共品的可信政治承诺(与私人转移支付和补贴相对)。因此,选举竞争围绕着将公共资源作为“俱乐部商品”——具有排他性的商品——进行分配,而不是给广大民众提供公共品。同样,中上阶层人士通常也会退出该体系,选择市场解决方案,而不是选择质量低劣且不可靠的公共服务,这进一步减少了政府改变现有体系的压力。

早熟的民主削弱政府能力的第三种方式是,在不完善的民主体制中,不可信的政客往往看重那些显而易见且可以迅速提供的公共品(如基础设施)而不是长期投资(如人力资本或环境质量)。这种模式与选举民主中不可信政客面临的信号有关,也与“眼球”政治有关(Mani and Mukand,2007)。政客总是优先解决饥荒而不是营养不良问题(Dreze and Sen,1989),因为前者更显而易见。同样,在公共品提供上,政客更注重肉眼可见的数量,而不是质量(Hirschman,1967)。尽管这种模式可能在许多民主国家都存在,但印度的民主制度可能尤其容易受到影响,因为其识字率较低、社会高度分裂,向特定群体“发出信号”的眼球政治变得更加突出。

解释3.社会等级和分裂的持续存在

印度宪法的起草者安培德卡尔(B. R. Ambedkar)出生于“贱民”阶层。安培德卡尔担心,“印度的民主只是印度本质上不民主的装饰”。(⑨参见Constituent Assembly Debates(1948)。)他认为,种姓制度是“一个概念,它是一种心智状态”,因此仅仅通过宪法措施不能根除。这种“心智状态”已经嵌入印度顽固的社会习俗中。这就是所谓的“社会失败”,使得在必须通过公共政策和规划以解决与种姓或性别相关问题的领域,更容易发生政府失败。

印度宪法的制定者试图建立一种“可以抵消顽固的文化形态影响”的制度,因此,他们试图将权力集中在联邦(Khosla,即将出版)。

让权力远离地方意味着他们相信权力的行使可以采取渐进的方式,因为随着政治权力的下移,政府与社会之间的界限会变得更加模糊。事后看,我们发现许多平等主义的希望都落空了。与社会隔绝的国家精英制定了意求进步的政策,然而,在一个等级极其分明的社会中,政策的执行往往会遭到地方精英的颠覆。不过在过去70年中,这种情况逐渐变少了。

尽管印度宪法禁止种姓歧视,但种姓歧视仍然是社会和政治现实。从历史上看,种姓制度得以世代延续的关键机制是内婚制,即只允许种姓内部通婚。安培德卡尔(1936)曾指出:“在社会已经由其他纽带紧密相连的地方,婚姻只是生活中的普通事件。但是,在社会分崩离析的情况下,作为一种约束的婚姻就变得非常必要。打破种姓制度的真正补救办法是种姓之间通婚。没有其他东西可以充当种姓问题的解决方法。”但是,民主国家可以在多大程度上干预婚姻选择呢?

在印度,社会失败还表现在性别歧视上。世界经济论坛2018年性别差距指数将印度列为149个国家中的第108位。它在健康和生存方面的排名是147位,在教育方面的排名是142位。其女性劳动参与率从2004—2005年的42.7%下降到2017—2018年的23.3%,是阿拉伯世界以外最低的国家之一。

再举一个例子,最近的一个重大扶贫项目——总理的点亮计划(the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)——为贫困家庭提供了燃气接入,以帮助妇女摆脱高污染和费时的固体燃料。该计划于2016年5月启动,到2019年末已为8000万贫困家庭提供了燃气接入。但是,尽管使用固体燃料会对健康产生不利影响,而且已经有了燃气灶,仍有许多妇女继续使用固体燃料做饭。尽管为燃气罐加气的成本是一个重要的考虑因素,但信念和态度似乎也很重要。最近的一项调查发现,超过85%的受访者将固体燃料视为符合家庭成员饮食口味和健康的更好选择(Gupta et al.,2019)。在印度家庭中,通常负责做饭的年轻女性的健康价值不如其他基本上只吃饭不做饭的家庭成员。民主国家可以确保家庭拥有更健康的烹饪燃料选择,但是对于解决家庭事务,它只能做这么多,至少在短期内是如此。

在研究印度时考虑社会因素的学者更关注社会异质性如何影响选举激励,从而使集体行动更加困难(Bardhan,1986)并减少投资于政府能力的激励(Besley and Persson,2011)。几项实证研究表明,印度的社会多样性阻碍了发展表现,尤其是政府对公共品的提供(Banerjee、Iyer and Somanathan,2005;Balasubramaniam、Chatterjee and Mustard,2014)。

如果普选权导致政府代表了中位数选民的利益(Alesina and Rodrik,1994),那么印度选举民主制的成功就意味着印度也很可能反映出社会在诸如种姓和性别等社会等级问题上的偏好。这就解释了为什么印度在提供道路或电气化之类的“硬”公共品方面要比提供卫生设施等“软”公共品方面做得要好,因为处理人类废弃物被视为“肮脏”的且只有最低等级的种姓才会从事。同样,相较于改善因家庭内部分配不均导致的营养不良,政府更擅长提高粮食产量(在过去半个世纪中提高了4倍)。相较于改善教育成果,政府更擅长建立学校和提供自行车以提高女孩的入学率,因为教室内发生的事情受种姓和性别规范的影响。在改善令人担忧的性别比例、女性劳动参与率低(以及下降)或针对妇女的普遍社会暴力方面,印度政府的表现甚至更差,而所有这些在不同程度上都根植于社会规范。在这些方面下,政府失败反映的是社会失败。

3.两个没有说服力的传统解释

没有说服力的解释1:印度政府的规模太大

一个有关印度政府的传统讽刺性描述是,其效率低下的原因是它太大了,工作人员过多并且懒政,还试图收取租金。但是,如果以人员数量衡量,印度政府的规模其实是相对较小的。(⑩当然,可能出现即使公职人员的数量更少,但他们的薪酬仍然可能相对较高,从而导致政府吞噬了很大一部分收入来养活自己的雇员。尽管相对于人均收入公职人员的薪酬增长更快,但从比较的角度看,公职人员的薪酬支出在印度政府总支出中所占的比例仍相对较低。)

在20世纪90年代初期,全球政府雇员占人口的平均比例为4.7%。在亚洲国家,这一比例为2.6%。在印度,这一比例仅为2%(Schiavo-Campo、De Tommaso and Mukherjee,1997)。印度政府的核心部门——警察、法官和税务官僚——是20国集团中最小的之一。确实,尽管政府雇员的绝对规模在20世纪90年代中期达到顶峰,但相对而言,联邦和地方政府规模开始下降的时间要早得多,如图3所示。

|

| 资料来源:Ministry of Finance(1973、1975、1985、1996、2012、2018)。 |

不过,这些数字实际上夸大了印度联邦政府的规模。印度联邦政府的人事部署有一个值得注意的方面,在2014年的324万雇员(不包括军事人员)中,仅印度铁路和邮政公司的雇员就有132万。印度铁路占联邦政府就业的很大一部分;它在1957年占联邦政府总就业人数的57%,而在2014年仍占40%。此外,非军事安全人员(隶属内政部或者是国防部的平民)又有138万(截至2014年1月1日)。实际上,由于联邦准军事部队的大规模扩张,联邦政府层级的雇员人数增长最显著的是内政部,从1984年的32.5万增加到2014年的97.2万。

最多只有13%的印度联邦政府雇员受雇于与发展相关的核心部门,这些雇员的总数并不大。 2014年,印度联邦政府各部委秘书处的工作人员不足3万人。

将印度联邦政府与美国联邦政府的文职人员规模进行比较是有启发性的。请记住,印度联邦政府下有大量的公共企业和公共部门银行。即便如此,按人口进行标准化处理后,印度联邦政府的规模只有美国联邦政府的一半:具体而言,在2014年,美国每千人口拥有8.07名联邦政府文职雇员,低于1995年的10.4名,而印度每千人口只有4.51名联邦政府文职雇员,低于1995年的8.47名。(⑪这些估算基于各种来源:US Office of Personnel Management (1940—2014),US Postal Service (2014), Government of India (2015), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (2018),Reserve Bank of India (2018)和World Bank National Accounts data。)

印度政府的第二个特点是,尽管经济在快速增长,但公共雇员人数却持续下降。高收入国家往往政府支出占GDP比例更高,人均收入较高的国家往往有规模较大的政府部门雇员,特别是在公共服务部门,比如法律、公共秩序,以及医疗保健等社会服务部门。但是,印度各级政府的公职人员总数从20世纪60年代初的每百万人口约1.6万人上升到1986年的每百万人口约1.9万人的峰值。然而,从那时起,尽管人均收入稳定且强劲增长,但是各级政府的公职人员数量开始下降,到2012年下降至每百万人口约1.4万人。

没有说服力的解释2:裙带国家

对于表现不佳的另一种传统解释是,印度至少在入职公共部门方面是一个“裙带国家”。但是,印度政府职位的招聘已经越来越基于规则,多半(并且越来越多地)以考试的方式录用。如今,入职印度联邦行政部门的人中,4/5以上是以联邦一级或者同等级别考试(其余都是通过公开招聘和由联邦公共服务委员会这个自治宪法机构组织面试)的方式录用的。当美国或墨西哥的新政府上台时,会有一个实质性的空档期,因为要为数百个高级职位选出合适的新政治人选。印度新政府上台时,通常会对官僚机构内部进行改组,但很少有通过新的外部任命加入进来的人员。(⑫为了增加公务员队伍中的通才干部,经过激烈辩论之后,印度联邦政府于2019年4月首次在关键政策职位(联合秘书)中招募“领域专家”(具有部门经验的专家)。招募工作由印度联邦公共服务委员会组织,而招募的总数仅为9人。)

从20世纪60年代到90年代,大约有3/5的印度高级联邦官僚是通过考试录用的。在2015—2016年,有超过290万人参加了联邦公务员录用考试,其中5659人被录用,平均录用率为1/500。在1950—1951年,有1/10的应试者被录用。随着时间的推移,参加考试人员的录用率在下降。(⑬印度政府也有选择地通过其他方式招募人才。例如,被印度军官重点培训学校(国防科学院)录取的申请人比例是美国(西点军校)的200倍以上。印度的数据是2014—2016年的平均值,美国的数据是2017—2018年的平均值。进行比较的数据,印度的来自UPSC Annual Reports(2014—2015),美国的来自West Point Admissions Class Profile, Princeton Review。)

邦和地方各级政府的招聘更容易出现贿赂和裙带现象。但即使在这两级政府部门,公共服务部门的招聘也几乎完全以考试为基准,考试由邦公共服务委员会、人员甄选委员会、专业考试委员会和统一服务招聘委员会(针对警察和消防人员)组织(取决于干部和邦)。当然这也无法杜绝作弊(例如泄漏试卷)。选拔经常被法院中止,有时会被它推翻,结果许多职位经常人手空缺,而不是人手过多。(⑭选择公共服务的人可能有更高的腐败倾向,这可能破坏以能力为基础的正向选择(Hanna and Wang,2017)。)

印度政府各部门职位的大量空缺也削弱了印度政府表现不佳的主要原因是人才招募存在裙带关系这一假说的说服力。印度中央政府中大约有1/5的职位空缺;同样,在最近这10年中的任何特定时间,所有高等法院法官职位都有1/3的空缺,而最高法院法官职位有1/5的空缺。印度理工学院(由联邦政府管理)有大约1/3的教师职位空缺。在邦一级,大约有1/4的地区法官和警察职位空缺。

政府职位空缺数量庞大的可能原因有:资金短缺;某些司法干预措施可能会冻结政府的招聘行为;或者对于特定工作,由于供给有限,没有足够的合适人选(例如,印度理工学院的职位空缺)。某些领域的高空缺率也可能是政客蓄意为之的结果。例如,警察和司法部门的高空缺率确保了法律和秩序的薄弱。这不仅能确保政客的诡计不受制约,而且公民必须找到政客而不是通过国家机构来解决争端,从而可以让政客施恩于民。

但是在大多数情况下,这些因素无法解释整个国家机器的人员空缺,如武装部队或农业官员的空缺。从2006年到2014年,印度联邦政府的年平均招聘人数仅略高于10万人,而劳动力每年以大约900万的速度增长。(⑮数据来自Report of the Seventh Central Pay Commission(GOI 2015),附件3,第45页。)尽管有用党派支持者填充国家公职的明显政治需求,以及有严重的失业问题,但是这些空缺仍然存在。在大多数情况下,政府对公共部门工作人员的需求相对于潜在供应者可谓九牛一毛。(⑯2019年初,在全国范围内展开的针对印度铁路非技术职位的招聘(搬运工、焊工和轨道维护工)吸引了1900万份申请,涉及6.3万个职位。2018年,有9.3万名申请人在北方邦警察局争夺62个劳工工作。近20万人在孟买警察部门中争夺1137个警官职位。)街区发展办公室是为农村地区约25万人口提供服务的地方一级重要的行政管理机构,在一项研究中,我们(Dasgupta and Kapur,2019)发现,官方批准的全部职位平均存在48%的空缺。如果所有这些已批准的职位空缺被填补,《全国农村就业保障法案》(NREGA)这一政府旗舰项目将使就业职位供给增加约10%。

当然,在印度有许多裙带的例子。某些类型的工作(例如教师和医务工作者)存在的旷工情况(Muralidharan et al.,2017),以及“合同工”(例如学校教师)的增加都与寻租和政治结盟有关,这降低了政府的效力。导致“裙带政府”盛行的另一个根源是普遍存在的“买官”现象,其中租金丰厚的职位可以随意转让给那些能给上级官员支付更多的人。大量研究表明,买官对印度官僚体系的效力产生了负面影响,包括水利(Wade,1982)、教师(Ramachandran et al.,2018)、卫生工作者(Purohit、Martineau and Sheikh,2016)、精英公务员(Iyer and Mani,2012)和警察系统(Das and Sabharwal,2017)。在某些情况下,高级官员退休后高调出任监管之职,而以这种方式任命的监管者的表现参差不齐。

但总的来说,现实的情况是印度政府主要由封闭的高薪职业官僚提供服务,这些官僚是通过竞争激烈的正式考试录用的,其职业稳定且任期长久,成员之间的联系紧密,而且有专门的公共就业法(与标准劳动法相对)和内部晋升机制。这些标准表明,印度的核心官僚体系符合韦伯式官僚的大多数条件,

不同于裙带政府。在裙带政府中,官僚的招聘和职业生涯基本上由政治标准和个人标准决定(Rauch and Evans,2000;Dahlstrm、Lapuente and Teorell,2012)。但是,印度政府的表现一直不太理想。

4.一些结论性思考

从1994年到2019年,印度人口增加了4.18亿。在这25年中,新增的人数超过了独立时的总人数(1951年人口普查为3.61亿),比美国总人口还多(只有美国1/3的面积)。然而,印度的弱政府却通过民主手段在20世纪90年代初设法实施了一系列经济改革,从那时起实施的经济政策为过去25年持续而强劲的经济增长奠定了基础。

研究政府角色的文献常常渴望建立一个适度的政府:既不会弱到不能制定和实施满足广泛公共利益的政策,也不会强到能用其“掠夺之手”破坏私有产权、市场和合同。这就要求建立一个合格的官僚体系和外部制衡机制,包括对行政权力的宪法约束、权力分立、选举规则、独立的司法机构、自由媒体以及各种其他因素。

但是,正如本文指出的,印度表面上具有许多这样的制度特征,然而政府表现还有许多不足之处。印度政府在一些间断性的活动中表现更好,其中的物品或服务是狭义的“俱乐部商品”,小型的技术官僚机构就足以应付。在租金和社会分裂重叠的领域,它做得不太好。在需要改变微观行为的事务上,它做得最差。我们认为,原因在于地方政府人员不足、早熟的民主、以非常规顺序确立的普选权以及体现在种姓和性别歧视上的“社会失败”。

印度的经验突显了关于政府能力研究的缺陷;对“制度”方面的强调通常会忽略政府的“组织”方面,甚至文献大多集中在狭隘的公务员管理结构

以及激励和监督上(有关概述请参见Finan、Olken and Pande,2017)。但是,关于公关部门人事管理实践如何影响政府表现的分析通常很少,例如内在动机的作用,薪酬结构(而不是薪酬水平),晋升渠道,买官,地方官僚机构的团队组成和物质条件,以及官僚机构在不同职能部门以及地方、邦和联邦政府等不同层级上的分布。

关于印度政府及其能力的发展,最值得关注的趋势也许是微观和一线执行方面的改善。然而,在宏观政策制定的层面上,有关政府能力的问题越来越多。

印度政府的一线执行能力正在显著提高,表现为迅速扩大项目规模以覆盖数千万甚至数亿人口的能力。在这10年中,印度已成功为超过3.5亿人开设了银行账户,为超过8000万家庭提供了燃气接入,建造了覆盖6亿人口的约1亿个厕所,并已开始实施覆盖数千万农民的直接现金转移项目。尽管这些项目都还存在数量、质量、及时性和排他性方面的挑战,但毫无疑问,印度正在提高将投入转化为产出的能力。当然,将这些产出转换为实际的表现又是另一回事。建造厕所与使用厕所不同,更不用说卫生和健康成果了。但这是一个开始。

通过利用技术来实施大规模的项目,印度的一些“前端”弱点正在得到缓解。这方面的例子有,创建覆盖全部人口的统一身份认证系统(Aadhaar),以及开发统一支付接口作为数字支付平台。随着从乡村道路到电气化和数字接入等连通性的显著改善,用于改善公共项目提供以及促进市场更好运行的平台得到了加强。

但是,尽管技术已大大降低了诸如申请护照、驾照和水电费支付等事务的交易成本,但技术自己并不能将水引入或引出房屋,或者在排放前对之进行处理。对于所有这些,印度需要一个更加有效率的政府,尤其需要资源更充足的地方政府,且其问责机制应该更多地是“向下”面向公民,而不是“向上”面向更高一级的官僚和政客。

与微观层面的改善相反,印度政府的宏观政策能力令人担忧。自独立以来,观察人士赞赏印度植根于精英官僚体系的政府能力及其政策制定能力,同时悲叹其一线官员实施项目的严重无能。过去的印度政府尽管头重脚轻,但取得了较好的宏观表现,与微观层面平庸的执行情况形成了鲜明的对比。

今天,这种模式似乎正在逆转。即使印度公共项目的执行情况有所改善,但经济增长仍然出现了停滞(如果没有下降的话,正如Lamba and Subramanian讨论的那样)。从最高法院到选举委员会,从印度储备银行到其统计机构,印度政府和民主核心机构的自主权似乎承受着越来越大的政治压力。印度政府是“弱政府”的说法正在失真,但是可以确保更有效地执行贫困项目的强政府也可能会限制公民自由,对民主制度的容忍度也会降低。有时,人们应当小心对待自己的诉求,因为它们有可能成真。■

(中国政法大学黄健栓译)

参考文献

Acemoglu, Daron, and James A. Robinson.2000. “Why Did the West Extend the Franchise? Democracy,Inequality, and Growth in Historical Perspective.” Quarterly Journal of Economics 115 (4): 1167-99.

Alesina, Alberto, and Dani Rodrik.1994. “Distributive Politics and Economic Growth.” Quarterly Journal of Economics 109 (2): 465-90.

Ambedkar, B. R.1936. Annihilation of Caste. Lahore: printed by the author.

Ang, Yuen Yuen.2012. “Counting Cadres: A Comparative View of the Size of Chinas Public Employment.” China Quarterly 211: 676-96.

Balasubramaniam, Divya, Santanu Chatterjee, and David B. Mustard.2014. “Got Water? Social Divisions and Access to Public Goods in Rural India.” Economica 81 (321): 140-60.

Banerjee, Abhijit, Lakshmi Iyer, and Rohini Somanathan.2005. “History, Social Divisions, and Public Goods in Rural India.” Journal of the European Economic Association 3 (2-3): 639-47.

Bardhan, Pranab.1986. The Political Economy of Development in India. Delhi: Oxford University Press.

Bardhan, Pranab.2016. “State and Development: The Need for a Reappraisal of the Current Literature.”Journal of Economic Literature 54 (3): 862-92.

Besley, Timothy, and Torsten Persson.2011. Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters. Oxford: Princeton University Press.

Besley, Timothy, and Torsten Persson.2013. “Taxation and Development.” In Handbook of Public Economics, edited by Alan Auerbach, Raj Chetty, Martin Feldstein, and Emmanuel Saez, 51-110.Amsterdam: North Holland.

Bolt, Jutta, Robert Inklaar, Herman de Jong, and Jan Luiten van Zanden.2018. “Rebasing ‘Maddison’:New Income Comparisons and the Shape of LongRun Economic Development.” Maddison Project Working Paper 10.

Brautigam, Deborah, OddHelge Fjeldstad, and Mick Moore, eds.2008. Taxation and StateBuilding in Developing Countries: Capacity and Consent. Cambridge: Cambridge University Press.

Central Bureau of Health Intelligence (CBHI).2019.National Health Profile 2019.. New Delhi: Ministry of Health and Family Welfare.

Centre for the Study of Developing Societies (CSDS).2015. “Trust in Institutions.” In Democracy in India:A Citizens’ Perspective, 53-74. Delhi: Lokniti.

Centre for Tax Policy and Administration.2011. Tax Administration in OECD and Selected NonOECD Countries: Comparative Information Series (2010). Paris: OECD.

Constituent Assembly Debates.1948. “Constituent Assembly of India Debates (Proceedings)—Volume VII.” New Delhi, India, November 4, 1948. https://www.constitutionofindia.net/constitution_assembly_debates/volume/7/%C2%AD1948-11-04.

Dahlstrm, Carl, Victor Lapuente, and Jan Teorell.2012. “The Merit of Meritocratization: Politics,Bureaucracy, and the Institutional Deterrents of Corruption.” Political Research Quarterly 65(3):656-68.

Das, Sabyasachi, and Gaurav Sabharwal.2017. “Whom Are You Doing a Favor to? Political Alignment and Allocation of Public Servants.” https://dassabyasachi.files.wordpress.com/2014/05/alignment_paper_april2017_v4.pdf (accessed April 3, 2019).

Dasgupta, Aditya, and Devesh Kapur.2019. “The Political Economy of Bureaucratic Overload: Evidence from Rural Development Officials in India.” Unpublished.

Dreze, Jean, and Amartya Sen.1989. Hunger and Public Action. Oxford: Clarendon Press.

Finan, Frederico, Benjamin A. Olken, and Rohini Pande.2017. “The Personnel Economics of the Developing State.” In Handbook of Economic Field Experiments, edited by Abhijit Vinayak Banerjee and Esther Duflo, 467-514. Amsterdam: North Holland.

Fisman, Raymond, Florian Schulz, and Vikrant Vig.2014. “The Private Returns to Public Office.” Journal of Political Economy 122 (4): 806-62.

Government of India (GOI).2015. Report of the Seventh Central Pay Commission. New Delhi: Governmentof India.

Gupta, Aashish, Sangita Vyas, Payal Hathi, Nazar Khalid, Nikhil Srivastav, Dean Spears, and Diane Coffey. 2019. “Persistence of Solid Fuel Use Despite Increases in LPG Ownership: New Survey Evidence from Rural North India.”https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwi64obzqeXlAhUkwFkKHUVaBJAQFjAEegQIAxAC

&url=https%3A%2F%2Friceinstitute.org%2Fwpcontent%2Fthemes%2Frice%2Fdownloadpdf.

php%3Fpfile%3Dhttps%3A%2F%2Friceinstitute.org%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2019%2F03%2Fguptavyasetal2019persistenceofsolidfueluseinruralnorthindia.pdf&usg=AOvVaw1jI52d2bxur7aDjBtzIsln(accessed April 3, 2019).

Hanna, Rema, and ShingYi Wang.2017. “Dishonesty and Selection into Public Service: Evidence from India.” American Economic Journal: Economic Policy 9 (3): 262-90.

Hirschman, Albert O.1967. Development Projects Observed. Washington, DC: Brookings Institution.

Hirschman, Albert O.1970. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States.Cambridge: Harvard University Press.

India Census Commissioner.1951. Census of India. New Delhi: India Census Commissioner.

Iyer, Lakshmi, and Anandi Mani.2012. “Traveling Agents: Political Change and Bureaucratic Turnover in India.” Review of Economics and Statistics 94 (3): 723-39.

Joshi, Vijay, and I. M. D. Little.1994. India: Macroeconomics and Political Economy, 1964-1991. Washington,DC: World Bank.

Kapur, Devesh, and Madhav Khosla, eds.2019. Regulation in India: Design, Capacity, Performance. Oxford:Hart Publishing.

Keefer, Philip, and Stuti Khemani.2004. “Why Do the Poor Receive Poor Services?” Economic and Political Weekly 39 (9): 935-43.

Khosla, Madhav.Forthcoming. Indias Founding Moment: The Constitution of a Most Surprising Democracy.Cambridge: Harvard University Press.

Lehne, Jonathan, Jacob N. Shapiro, and Oliver Vanden Eynde.2018. “Building Connections: Political Corruption and Road Construction in India.” Journal of Development Economics 131: 62-78.

Mani, Anandi, and Sharun Mukand.2007. “Democracy, Visibility and Public Good Provision.” Journal of Development Economics 83 (2): 506-29.

Mehta, Pratap Bhanu.2007. “Indias Unlikely Democracy: The Rise of Judicial Sovereignty.” Journal of Democracy 18 (2): 70-83.

Ministry of Finance.2018. Economic Survey, 2017-18. New Delhi: Government of India.

Ministry of Finance.2016. Economic Survey, 2015-16. New Delhi: Government of India.

Ministry of Finance.2012. Economic Survey, 2011-12. New Delhi: Government of India.

Ministry of Finance.2002. Economic Survey, 2001-02. New Delhi: Government of India.

Ministry of Finance.1996. Economic Survey, 1995-96. New Delhi: Government of India.

Ministry of Finance.1985. Economic Survey, 1984-85. New Delhi: Government of India.

Ministry of Finance.1975. Economic Survey, 1974-75. New Delhi: Government of India.

Ministry of Finance.1973. Economic Survey, 1972-73. New Delhi: Government of India.

Ministry of Health and Family Welfare.2017. India Fact Sheet 2015-16. Mumbai: International Institute for Population Sciences.

Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.2018. Public Enterprises Survey 2016-17. New Delhi:Government of India.

Muralidharan, Karthik, Jishnu Das, Alaka Holla, and Aakash Mohpal.2017. “The Fiscal Cost of Weak Governance: Evidence from Teacher Absence in India.” Journal of Public Economics 145: 116-35.

National Sample Survey Office.2015. Key Indicators of Social Consumption in India: Education (NSS 71stRound). New Delhi: Ministry of Statistics and Programme Implementation.

Niehaus, Paul, and Sandip Sukhtankar.2013. “Corruption Dynamics: The Golden Goose Effect.”American Economic Journal: Economic Policy 5 (4): 230-69.

Page, Lucy, and Rohini Pande.2018. “Ending Global Poverty: Why Money Isnt Enough.” Journal of Economic Perspectives 32 (4): 173-200.

Persson, Anna, and Bo Rothstein.2015. “Its My Money: Why Big Government May Be Good Government.” Comparative Politics 47 (2): 231-49.

Polio Global Eradication Initiative.2016. Polio in India: Fact Sheet. Geneva: Polio Global Eradication Initiative.

Princeton Review.n.d.“United States Military Academy.”https://www.princetonreview.com/college/unitedstatesmilitaryacademy1023919.

Pritchett, Lant.2009. “A Review of Edward Luces ‘In Spite of the Gods: The Strange Rise of Modern India.’” Journal of Economic Literature 47 (3): 771-80.

Przeworski, Adam, Michael E. Alvarez, Jose Antonio Cheibub, and Fernando Limongi.2000. Democracy and Development: Political Institutions and WellBeing in the World, 1950-1990. Cambridge: Cambridge University Press.

Purohit, Bhaskar, Tim Martineau, and Kabir Sheikh.2016. “Opening the Black Box of Transfer Systems in Public Sector Health Services in a Western State in India.” BMC Health Services Research 16 (1):419.

Quraishi, S. Y.2019. “What It Takes to Run an Election for India.” New York Times, April 25. https://www.nytimes.com/2019/04/25/opinion/indiaelections.html.

Radkar, Anjali.2012. “Risk of Maternal Mortality: Indian Scenario.” In Global Health: A Challenge for Interdisciplinary Research, edited by Martin Kappas, Uwe Gro, and Dermot Kelleher, 117-32. Gttingen:Universittsverlag Gttingen.

Ramachandran, Vimala, Tara Béteille, Toby Linden, Sangeeta Dey, Sangeeta Goyal, and Prerna Goel Chatterjee.2018. Getting the Right Teachers into the Right Schools: Managing Indias Teacher Workforce.Washington, DC: World Bank.

Rauch, James E., and Peter B. Evans.2000. “Bureaucratic Structure and Bureaucratic Performance in Less Developed Countries.” Journal of Public Economics 75 (1): 49-71.

Ren, Xuefei.2015. “City Power and Urban Fiscal Crises: The USA, China, and India.” International Journal of Urban Sciences 19 (1): 73-81.

Reserve Bank of India.2018. “Basic Statistical Returns of Scheduled Commercial Banks in India.”https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head=Basic+Statistical+Returns.

Rodrik, Dani, and Arvind Subramanian.2003. “The Primacy of Institutions (and What This Does and Does Not Mean).” Finance and Development 40 (2): 31-34.

Roy, Tirthankar.1996. “The Role of the State in Initiating Development: A Study of Interwar South and Southeast Asia.” Indian Economic and Social History Review 33 (4): 373-401.

Roy, Tirthankar.2011. The Economic History of India, 1857-1947. Oxford: Oxford University Press.

SchiavoCampo, Salvatore, Giulio de Tommaso, and Amitabha Mukherjee.1997. “Government Employment and Pay: A Global and Regional Perspective.” Policy Research Working Paper 1771.

Sheahan, Megan, Yanyan Liu, Christopher B. Barrett, and Sudha Narayanan.2018. “Preferential Resource Spending under an Employment Guarantee: The Political Economy of MGNREGS in Andhra Pradesh.” World Bank Economic Review 32 (3): 551-69.

Sukhtankar, Sandip, and Milan Vaishnav.2015. “Corruption in India: Bridging Research Evidence and Policy Options.” India Policy Forum 11: 193-276.

Union Public Service Commission UPSC.2014-2016. “Annual Reports.” https://www.upsc.gov.in/annualreports.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).2019. Global Study on Homicide 2019. Vienna:UNODC.

US Office of Personnel Management.1940-2014. “Historical Federal Workforce Tables: Executive Branch Civilian Employment since 1940.” https://www.opm.gov/policydataoversight/dataanalysisdocumentation/federalemploymentreports/historicaltables/executivebranchcivilianemploymentsince1940/.

US Postal Service.2014. 2014 Annual Report to Congress. Washington, DC: USPS.

Wade, Robert.1982. “The System of Administrative and Political Corruption: Canal Irrigation in South India.” Journal of Development Studies 18 (3): 287-328.