*Mark Schankerman, 伦敦政治经济学院经济学教授、特拉维夫大学萨克勒客座教授、伦敦经济政策研究中心研究员。非常感谢许成钢教授的宝贵意见,以及《比较》吴素萍女士组织将文章译成中文。本文基于我在北京大学2019年亚太创新大会上发表的主题演讲。感谢这次会议的组织者和赞助者提供这个机会。

本文旨在探讨为促进持续的创新和经济增长,中国政府在建立合理的政策和制度环境(我称之为“创新生态系统”)方面需要发挥的关键作用。我希望文章的观点或将帮助甚至重新引导中国当前就支持创新和增长的最有效政策环境展开的政策辩论。

最近我了解到,曾有一位著名的英国作家强烈不满其书籍的版权受到侵犯。许多英国作家和诗人都加入了他的批评行列。不过,该作家不是《哈利·波特》的作者J.K.罗琳,指责的对象也并非中国。他是19世纪英国著名作家查尔斯·狄更斯,目标是美国。直到美国著名作家、讽刺家马克·吐温(真实姓名为塞缪尔·克莱门斯)带领国内作家齐声批评之后,美国的版权法才得到了显著加强。但值得注意的是,当时对英国版权的侵犯乃是出于商业目的的个人行为。这与国家出于产业战略或地缘政治目的支持的侵权行为大相径庭,在此不做讨论。

这则历史逸事应验了一句古话:“你持什么立场取决于你所站的位置。”主要的创新消费国倾向于支持较弱的国内知识产权制度。这可以降低引进国外创新产品的成本,同时允许国内模仿。重要的创新生产国则支持加强知识产权保护。立国之初,美国既是创新的消费者,又是生产者。尽管如此,早在1787年,开国元勋就已意识到创新的重要性,因此在美国宪法第1条第8款中,他们授权国会设立了专利局。目的是(这里我引用一下原文):“在有限的时间内确保作者和发明人对其著作和发现享有专有权,促进科学和实用技艺的进步。”

我今天想说的是,与专利和其他形式的知识产权在促进新技术和其他创新方面的重要性一样,想要在现代知识竞争的世界取得成功,也需要一系列促进“创新驱动发展”的制度和政策,一如二十国集团(G20)近期所言。当然,“不是所有情况都适用同一模式”,具体的制度以及政府参与的程度和性质都会因国家而异,反映各自不同的文化、法律和行政环境。然而,有效的创新生态具有某些共同要素,这是我想在本文中突出的重点。我还要强调的是,这些因素相互影响,意味着决策者需要将它们揉为一揽子政策改革进行整体思考。孤立地考虑这些问题,会导致政策改革相互削弱而非加强的局面。

目前,中国正处在从最初的创新消费者向创新生产者转变的过程中。成功转型的前景虽然美好,但并不意味着成功是必然的。中国无疑拥有丰富的人力资本,拥有一大批训练有素、才华横溢的科学家和工程师,以及朝气蓬勃的企业家文化。如果能够建立适当的制度环境和激励机制,或者我所说的“创新生态系统”,中国将成为领先的高科技生产国和出口国。

在本文中,我将着重说明创新的关键制度特征,并概述这一过程中政府发挥的有限但重要的作用。我本人和其他学者多年来在创新、专利权、资本市场以及大学技术转让等领域展开了大量的经济学研究,本文的讨论将建立在这些研究的基础之上。为简单起见,我会根据以下六个主题组织讨论:金融市场、大学的技术转让、有效的研发支持政策、“熊彼特动态”(竞争性进入与退出)、创新市场(企业间技术转让)和有效的专利审查。

一、金融市场

创新需要金融资本,最重要的资金来源是风险资本和银行。但是,仅仅投入资金并不足以解决问题,还必须使资本配置过程有效运作。这意味着在确定和支持有价值项目的同时,需要大力淘汰不成功的项目。只有当金融机构自身具备有效的激励机制,将投资建立在预期盈利能力的基础之上(这本身必须基于有意义的价格信号,包括相关的外部性),并有能力和激励对业绩不佳的客户公司施加硬预算约束时,这种情况才能发生。实践中,唯一可行的方法是借助私营部门金融市场竞争的纪律约束。这并不排除政府对私人金融市场的间接扶持,稍后我会讨论这一点。经济学研究证明,政府直接资助国有和私营企业是低效的,其中涉及软预算约束和政治影响力问题。(*1.关于这些问题的深入讨论和文献回顾,参见János Kornai、Eric Maskin and Gérard Roland (2003),“Understanding the Soft Budget Constraint”,Journal of Economic Literature,第XLI卷,第1095—1136页。)

风险投资公司通常使用各种机制配置资本。它们提供管理协助以便增加成功的可能性,密切监测业绩和设定明确的业绩目标,采纳以客户公司成功实现这些目标为前提的阶段性融资,并使用各种合同条款将控制权(即决策权)保留至融资的后期阶段。此外,为了维持自身的资本流入,风险投资公司需要通过大公司的收购或股票市场的首次公开募股(IPO)成功地推出其支持的公司。如果银行和风险投资基金是国有的或者受到政府的严重影响,就缺乏这类激励措施和竞争纪律,在实践中它们可能很难对客户公司施加硬预算约束,这样做在政治上也没有吸引力。

所有这一切都需要合同的有效执行,小股东权益受到保护,以及良好运作的股权市场和小公司并购市场。此外,强大的专利权对金融市场的运作尤为重要,因为除了创新成果的专利权,创业公司通常没有多少(如果有的话)资产可用作抵押。要获得风险投资和其他融资,一般要求小公司拥有专利,并且融资机构相信,一旦出现失败或违约,它可以将专利换成货币。反过来,这又要求专利权是可执行的,而且存在可以实现这种转换的有效创新市场。为了让投资者、金融市场中介和公司相信自己的合同和产权(包括知识产权)会受到保护,建立透明、独立的司法机构就非常关键。有大量经济学文献论证了安全和有效执行的产权及合同具有重要意义。(*2.关于产权为何对经济发展极其重要的概念性讨论,参见Timothy Besley and Maitreesh Ghatak(2010),“Property Rights and Economic Development”,收录在Dani Rodrik and Mark Rosenzweig主编的Handbook of Development Economics,第5卷第68章(Amsterdam:North Hooland Publishers),第4525—4595页。关于对来自非洲的论点和证据的更多非技术性评论,参见UK Department For Interantional Development中的“Secure Property Rights and Development:Economic Growth and Household Welfare”(2014)。)

二、大学和技术转让的作用

美国在这方面的最重大变化之一,是1980年国会通过了《拜杜法案》(BayhDole Act)。在此之前,联邦政府资助的研究产生的所有创新均归政府所有,任何大学或公共研究组织的研究人员如果想申请专利或将其商业化,都需要获得政府机构或多个资助机构的正式批准,而他们也没有这样做的真正激励。所以毫不奇怪,大多数大学较少进行技术转让(也有一些显著的例外)。

《拜杜法案》的目的在于降低交易成本,为大学提供促进技术转让的激励措施,而不是任由潜在有用的发明束之高阁。为此,法案规定,政府资助研究产生的发明,所有权归属大学,同时要求大学与研究人员分享商业化产生的任何特许权使用费(或股权)收入。这促使所有研究型大学设立技术转让办公室,通过许可证交易和大学校园创业大力推动技术转让。经济学研究表明,货币激励措施,即研究人员的专利费分成和技术许可办公室的绩效薪酬,强有力地推动了技术商业化,继而对城市和大学周边地区的经济增长产生了积极影响。(*3.参见Saul Lach and Mark Schankerman(2008),“Incentives and Invention in Universities”,RAND Journal of Economics(2008),39(2):第403—433页;Sharon Belenzon and Mark Schankerman(2009),“University Knowledge Transfer:Private Ownership,Incentive and Local Development”,第52卷:第111—144页;Naomi Hausman(2012),“University Innovation,Local Economic Growth,and Entrepreneurship,”U.S.Bureau of the Census,Center for Economic Studies,Paper No CES—Working Paper 12—10。)

过去20年,中国在这方面取得了一些进展,但还留有更大胆改革的空间。针对大学发明人的专利权和所有权,中国已经通过各种法律,特别是1993年的《科学技术进步法》和1999年允许大学创业的条例,但直至21世纪初,技术转让仍然相对较少。

请看若干事实:中国大学的研究经费急剧增加,部分原因是政府实施了985工程。中国大学的专利申请数量,也从2000年的1336件增加到2010年的28566件。每所大学的专利申请数量中位数从2000年的1件上升为2010年的100件,但中国大学绝大多数的专利申请仅限于国内市场。中国大学的国际影响力仍远远落后。此外,对中国专利的研究表明,其大学的专利质量相对较低,这主要通过引用它们的新近专利数量来衡量。

即便是领先的中国大学,在技术转让方面也落后于美国同行。例如2002年,清华大学每100名教师拥有大约9份专利许可协议。就专利许可交易而言,美国排名前10%的大学平均为17份,是前者的近两倍。就许可收入而言,清华大学的这一收入约为5000美元,美国表现最好的大学为3万美元,后者是前者的6倍。

因此尽管在纸面上,法律结构似乎已经就位,研究经费也大大增加,但显然还缺少某些因素。我认为,需要注意的关键因素包括以下几点。第一,必须确保大学拥有发明的明确产权,并得到当事各方的理解(可以选择将所有权授予大学或教授个人;不同国家有不同做法,不过大多数国家授权给大学)。第二,需要建立一个具有法律约束力的正式框架,对研究人员以及技术转让办公室的专业人员实行经济激励。大学之间是否应该有一套标准化(即政府授权)的做法,还是由各所大学自主选择,这个重要的问题尚待解决(在大多数工业化国家,由各所大学自主选择)。第三,也是非常重要的一点,我认为有必要重新思考如何构建技术转让产业的问题,技术转让是一个产业,应该反思如何让这个产业更具效率。目前,在美国、加拿大和欧洲大部分地区,各所大学都有自己的技术转让办公室,对大学发明的专利、授权和销售享有垄断控制权。其他行业可不见得能够拥有如此大量的“岛屿式垄断”(island monopolies)。

对于如何构建大学的技术转让体系,我们可以考虑一些全新的思路。譬如,开放市场,支持某种形式的竞争,比如允许技术转让办公室相互竞争,或者更广泛地向竞争性的私人中介开放。目前,这样的做法还很少,只有加拿大和日本沿着这个思路采取了一些措施。此外,我们也可以在地理和/或技术上,对技术转让进行整合,特别是那些设有小型技术转让办公室的大学(许多办公室都小得出奇;在美国,平均雇员人数只有5人)。英国和德国一定程度上已经发生了这种变化。最后,新近出现了基于互联网的专利交易私人平台,这也提供了另一种可能的方式。虽然推行这类改革需要慎重,但我相信有充分的理由对此进行思考。

三、政府如何设计对创新的支持

这里最重要的一点是,政策支持应该简单且具有成本效益。要实现这个目标,我们需要遵循两条原则。第一,政策应尽量避免扭曲企业从事创新时做出的技术选择和研究策略。诚然,政府可能不仅要考虑从总体上鼓励创新,更要考虑广泛的政策目标,如强调某些宽泛的技术领域(如纳米技术、生物医学)或方向(如绿色创新)。但是,在这些限制条件下,激励措施和其他形式的研发支持不应试图在微观上管理企业和大学对研究策略的选择。做出这类决策的应该是既有信息又有激励做出最佳选择的人,而不是政府。第二,任何形式的政府支持都应该“瞄准边际”(targeted at the margin),即政府应尽可能确保其支持的研发不是那些即使没有支持也能进行的研发。否则,公共资金会被白白浪费。

我举两个重要例子说明这一点。第一个例子是研发税收抵免。在美国,联邦政府和州政府都提供大量的研发税收抵免;大多数欧洲国家和其他工业化国家也是如此。关键问题在于如何保证税收抵免“瞄准边际”。对所有研发活动给予统一奖励显然没法达到这个目的,这种做法相当于把补贴给予那些无论如何都会进行的研发。大多数国家的做法是,在实施研发补贴之前,根据公司过往的研发支出设定一个基准,并且只允许对超过该基准的研发支出增长给予税收抵免;有些国家采用研发滚动平均数作为基准。正确处理这一问题很重要,因为它能大大降低每单位研发税收补贴的公共成本。(*4.相关讨论可参见Bronwyn Hall and John Van Reenen (2000) ,“How Effective are Fiscal Incentives for R&D? A Review of the Evidence,” Research Policy,第29期,第449—469页。)

第二个例子基于我最近的研究,涉及如何为初创企业或其他公司设计具有成本效益的研发贷款政策。(*5.Saul Lach, Zvika Neeman and Mark Schankerman (2019) ,“Government Financing of R&D:A Mechanism Design Approach,”Centre for Economic Policy,Discussion paper 12199.)大多数国家向私营企业提供某种贷款和/或拨款,帮助它们承担合格研发项目的成本。不少项目都是纯资助,大多数其他项目则要么是零利息,要么利息支付和共同支付要求非常低。问题在于从经济角度看,这种典型的设计是否合理。

这样的项目至少要有两个目标。第一,它们应该只针对具有显著外部性(创新企业无法通过利润获取的社会收益)的项目,因为这是政府干预的首要理由。第二,贷款的对象应该是那些原本不会启动的项目(即不应针对有利可图的项目)。这一原则在政策讨论中被称为“附加性”,与“瞄准边际”一致。

我们的研究表明,大多数现有的贷款或拨款计划并不符合这些原则。它们往往最终锁定私人盈利项目(市场无论如何都会给予支持),部分原因是它们收取零利率或低利率,从而诱使项目从市场融资(通常是风险投资)转变为从政府的贷款或拨款计划融资。我们阐明,这种做法非常低效:通过使用设计得更好的基于经济分析的贷款/拨款政策,每一元的政府资金皆可产生更大的回报(就福利收益而言),并且这种政策还很容易实施。

除了这些原则,重要的是请记住,我们想做的是鼓励创新,这与促进专利申请是两回事。以我看来,中国政府补贴专利申请成本的政策就是一个很好的反面教材。它关注专利申请,而不是补贴产生正外部性的活动从而补贴投资不足的地方(即研发领域)。私营企业并不缺乏申请专利的激励,实际上,情况恰恰相反。当然,古语有云:“种瓜得瓜,种豆得豆”,该政策确实带来了更多的专利,但这很大程度上不是因为出现了更多的创新,而是人们对现有发明进行了更密集的专利申请。经济学家的研究表明,实行这项改革之后,专利创新的平均质量显著下降,唯有数量增加了而已。(*6.例如参见Zhen Lei、Zhen Sun and Brian Wright (2012), “Patent Subsidies and Patent Filing in China”,Fung Institute, University of California, Berkeley;Markus Eberhardt、Christian Helmers and Zhihong Yu (2017), “What Can Explain the Chinese Patent Explosion?” Oxford Economic Papers,第69卷第1期,第239—262页。The Economist( 2010年10月14日)也指出了这类补贴的不当激励。)

总之,政策支持应以研发为目标,可以通过税收抵免、补贴和强力执行专利权等方式间接提供,也可以直接提供政府贷款,特别是对小企业的贷款。工业化国家用于支持私营部门研发的直接和间接工具组合各有不同。而无论政府如何选择政策工具组合,重要的是把它们设计得富有效率,不仅要考虑每一元支出产生的影响,还要节约稀缺且昂贵的公共资金。

四、影响“熊彼特动态”的政策

这里指的是利于新企业进入和退出的制度特征和政策,它们通过创新和竞争淘汰低效企业,激励科技工作者在企业间流动,这种流动反过来又影响了新思想的交流,即知识的扩散。

我们不妨从思想的传播开始谈起。在对硅谷的著名分析中,安娜李·萨克森尼安将硅谷很大一部分成功归因于竞业禁止协议的缺失,以及支持快速信息交换与创新的分散式产业和社会结构。 (*7.AnnaLee Saxenian (1994), Regional Advantage:Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128(Cambridge:Harvard University Press).)竞业禁止雇佣合同限制员工离开公司并在一段时间内(通常是两年)为相同行业竞争对手工作的能力。在美国,州法律管辖这些合同,有些州宣布它们为非法,大多数州则承认它们有效,但即便这样,它们的限制和执行也各不相同。加利福尼亚州19世纪就完全取消了竞业禁止协议。竞业禁止协议压制了思想的传播,即通常所说的“知识溢出”。

越来越多的经济学研究表明,竞业禁止协议限制科技工作者在州内企业之间流动,压抑科技工作者的外部选择价值,进而减少他们的报酬,抑制地方的知识溢出。(*8.例如参见Matt Marx、Deborah Strumsky and Lee Fleming (2009),“Mobility, Skills, and the Michigan NonCompete Experiment”,Management Science, 第55卷第6期,第875—889页;Sharon Belenzon and Mark Schankerman (2013), “Spreading the Word:Geography, Policy and Knowledge Spillovers”,Review of Economics and Statistics,第95卷第3期,第884—903页;Matt Marx、Jasjit Singh and Lee Fleming (2015),“Regional Disadvantage? Employee Noncompete Agreements and Brain Drain”,Research Policy,第44卷第2期,第394—404页。)另一方面,竞业禁止合同的确有一个吸引人的特点,那就是让雇主有更大的激励投资于提升雇员的人力资本(技能),毕竟这些合同降低了员工跳槽到竞争对手企业的风险(除非技能不可转让)。诚然,从长远看,员工流动意味着企业可以从新进员工身上获益,同时也流失一些员工到其他企业。这种流动的技能劳动力循环不息,减少了竞业禁止协议的负面影响。但是经济学研究尚未最终证明,这种合同在减少知识溢出和形成新兴企业方面的负面影响,是否超过了使雇主有更大的激励投资于现有员工产生的积极影响。

尽管如此,安娜李·萨克森尼安还是提出一个强有力的论点:由于不存在这类合同,硅谷内的众多科学家和工程师可以自由流动,领先的高科技公司分拆出众多公司,以及劳动力市场吸引了新的高科技劳动力。所有这些都有助于形成强大的地理集聚效应。加利福尼亚州的另外两个主要高科技中心——洛杉矶和圣迭戈,也出现了类似的发展。在其他拥有高质量大学但允许竞业禁止协议的州,譬如“128号公路高科技园区”(马萨诸塞州波士顿—坎布里奇地区),情况则并非如此,或者说没那么强烈。

中国的法律允许采用竞业禁止合同,限制雇员在同一行业为不同雇主工作(或自己成立公司)的权利,最长为两年。然而,与我所知的美国或其他国家不同的是,根据2008年《劳动合同法》和最近最高法院的解释,只有在雇主向雇员支付补偿金(通常是月薪的30%—70%)的情况下,这些合同才具有法律效力。这一特点可能会在某种程度上阻碍竞业禁止合同的采用,尽管各个城市的执行情况也许差别极大。这为研究竞业禁止协议在中国的影响提供了机会,也将为重新评估针对这类就业合同的法律政策提供依据。

其他政策也会影响经济中的熊彼特动态。创新的本质是不确定性,既有技术风险,也有市场风险。高科技创业公司的失败率很高(在美国,一般为每年约10%或以上)。如果创新型企业家不能轻易“退出”,他们会对“进入”三思而后行。因此,为了鼓励创新和创业,技术和产品市场的进入与退出都应该相对容易。有三套政策会强烈影响进入和退出成本:第一,劳动力市场的灵活性(雇佣和解雇规则);第二,破产法;第三,与进入相关的政府法规。

经济学研究显示,在控制其他因素的情况下,美国实行高度受限制的(有利于债权人)破产法的州,新成立的公司明显少得多,但由于债权人面临风险,非常宽松的破产制度也会减少小企业获得信贷的机会。(*9.关于对新公司形成的影响,参见Wei Fan and Michelle White (2003) ,“Personal Bankruptcy and the Level of Entrepreneurial Activity,”Journal of Law and Economics,第46卷第2期,第543—568页。关于对获得信贷和/或信贷成本的负面影响,参见Jeremy Berkowitz and Michelle White (2004),“Bankruptcy and Small Firms’Access to Credit,” RAND Journal of Economics,第35卷第1期,第69—84页。)高退出成本导致更少的进入,尤其是对高风险的高科技初创企业而言。当然,破产法应该在多大程度上利于债务人是有实际限制的。在债权人和债务人之间谋求平衡是十分重要的,因为只有当发生违约时能够获得足够的保险金,债权人才会提供资金。但请务必牢记,这些法律将间接影响高科技创业和新公司的形成。

众所周知,在工业化国家中,美国的劳动力市场是最灵活的之一。我认为,这是塑造其成功的创业前景和成果的重要因素。在过去20年左右的时间里,许多欧洲国家大幅开放了劳动力市场,但法国等国家的限制仍相当严格。经济合作与发展组织(OECD)和学术经济学家的研究表明,劳动力(和产品)市场自由化对新公司的增长和生产率有重大的积极影响。(*10.探讨这个主题的文献很多。其中一篇主要文献见Giuseppe Nicoletti and Stefano Scarpetta (2003),“Regulation, Productivity and Growth:OECD Evidence,”Economic Policy,第18卷第36期,第9—72页。)

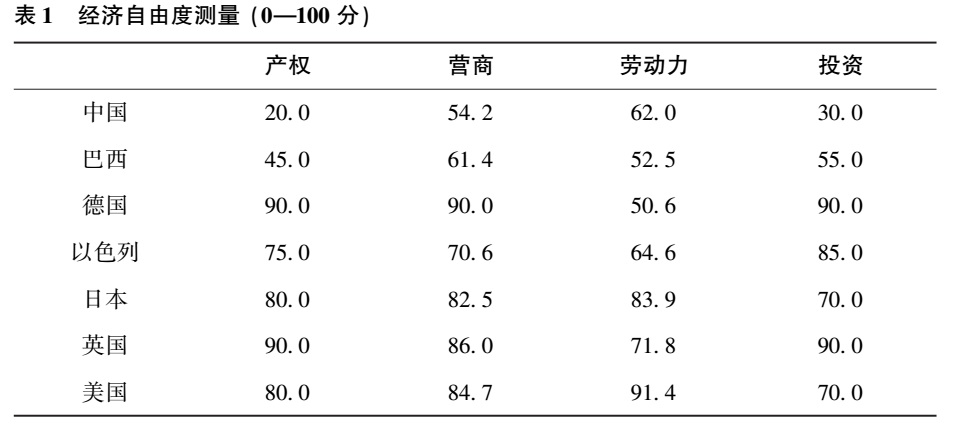

中国在这些方面做得如何?根据美国传统基金会(Heritage Foundation)和《华尔街日报》构建的经济自由度指数,下表概括了中国在这方面的情况(0—100分)。显而易见,尽管中国最近取得了显著的进步,但与有关国家相比,仍然有相当大的差距。

|

| 点击图表放大 |

五、创新市场

创新市场是指发生专利权(和版权)交易的市场,无论交易采取的是许可还是出售的形式。这个市场很重要,因为它可以让经济体实现有效的“纵向专业化”,这意味着它可以使能力不同的企业专注于自身最擅长的领域,尤其是进行创新或商业化。一个成功的创新体系需要大大小小私营企业的共同参与。在承担发明风险的意愿(小企业被认为更激进),专攻利基市场或更大的市场,以及最重要的,在早期发明过程与后期开发、营销和分销中所起的作用方面,它们通常扮演完全不同的角色。

最好的例子也许就是小型生物技术公司与大型制药公司之间的关系。两者都从事研究,但小型生物技术公司往往会把关键创新成果“交给”大型制药公司开发,在通过了成本极高的健康与安全监管流程后生产和销售。这种关键创新成果的转让,要么通过许可制度实现,要么通过大公司的收购实现。在包括软件开发在内的其他高科技领域,这类纵向专业化也十分重要。

这种专业化对创新和增长的重要性怎么强调都不为过。因此,关键在于不要让政策过分偏向小企业或大企业,毕竟这会扭曲企业做出的有效选择。研究表明,税法和法院执行专利权的能力强烈影响创新市场,尤其是个人和小企业。更重要的是,必须确保监管和法律壁垒不会增设小企业进入和退出的障碍,这是长期有效地进行纵向专业化的关键。

现代创新,特别是信息技术和生物医学领域的创新,涉及大量专利部件的组合。这些部件通常由不同的公司拥有。想想iPhone,它内嵌成千上万的组件,其中许多都是从其他公司获得授权。这一特性随着时间推移,只会变得越来越重要。为了促进累积性创新,我们需要改善机制以降低专利权的私人谈判成本,否则,获得研发所需许可的交易成本可能会扼杀创新。专利池是信息技术领域广泛使用的一种制度,但它们往往与技术标准关联。

其他部门可能更适合其他方法。一种方法是建立“权利清算所”,它为需要引入多种专利技术或其他知识产权许可的企业(或个人)提供一站式服务。清算所可以由私人经营,比如美国作曲家协会(American Society of Composers),它对使用受版权保护的音乐和电影给予许可(其他国家也有类似的组织)。它们也可以是公共机构,例如美国生物研究中心(BRCs),集中授权用于生物医学研究的基因材料。新近的经济学研究揭示,美国生物研究中心大大降低了获取该类研究投入的成本,从而扩展了它们的使用范围。(*11. Jeffery Furman and Scott Stern(2011),“Climbing atop the Shoulders of Giants:The Impact of Institutions on Cumulative Research,” American Economic Review,第101卷,第1933—1963页。)第二种方法是设立私营的市场中介机构(也许有公共支持),它们可以促进有关专利技术的多边谈判。近来也涌现了许多基于网络的专利授权平台,例如 IPWe(知识产权运营平台),但是这些平台的效果如何还有待观察。在这类机构发展的早期阶段,给予公共支持可能有其合理性。虽然第二种方法尚未取得大的进展,但我相信其潜力巨大。

六、政府该如何发挥作用

最后,我想简单探讨,确保专利具有高质量以及所有企业(包括小型创业公司)都能行使这些产权。经济学研究告诉我们,专利的私人价值差异极大。然而在当前的语境下,“质量”意味着某种相当不同的事物,也即真正新颖并超越了现有技术水平的重大独创性发明。专利局的工作并非授予专利,而是只对符合严格的新颖性和创造性门槛的发明授予专利,剔除并拒绝不合格的发明。

专利质量在全世界都是一个大问题,包括美国。美国专利商标局(U.S. Patent and Trademark Office)最近采取了一项重大的长期举措,以期提高专利质量。中国也迫切需要付诸行动。正如我之前讨论的,专利在很多方面扮演着关键角色,不仅激励研发,还能让小企业展示自身质量以确保进入私人融资市场,以及为创新市场奠定基础,这对小企业至关重要。只有当各方相信专利具备高质量和可执行性时,专利才能有效发挥作用。

专利局不乏一系列改进专利审查的工具,比如审查强度、申请和维护费用、对专利审查员的绩效激励措施。此外在专利发布后,法院也会参与审查,但只有相对较少的专利能呈交法庭(总体约占2%,高价值专利则占10%或更多)。

最近的理论研究和校准模拟表明,专利局和法院的改革可以改善专利质量。 (*12.Mark Schankerman and Florian Schuett (2017),“Screening for Patent Quality,”Centre for Economic Policy Discussion paper 11688.)这些改革包括提高专利申请费,引入由更高费用资助的更严格的专利局审查,以及降低法院诉讼的成本。我们的分析显示,美国很大一部分专利都授予了那些即便没有专利保护也能被开发的发明。有限的研究证据证明了这一点。将专利权授予即使没有相关保护也会有利可图的发明创造,这对社会来说是一种浪费,专利审查制度应尽量加以遏止。除了这些改革,我相信,对专利审查员设计适当的激励措施可以使审查更有效率,但是还没有必要的随机对照试验来检验这一点(我希望有机会在中国专利局开展这样的研究)。

我们从经济学研究中发现,小公司在行使专利权方面处于严重不利的地位,特别是面对较大的竞争对手时。(*13. Jean Lanjouw and Mark Schankerman (2004),“Patent Rights:Are Small Firms Handicapped?” Journal of Law and Economics,第48卷第1期,第45—74页。)它们发现,如果不诉诸法院,争端将更难以解决,因此更有可能遭遇诉讼风险。大体上,这是因为大公司经常通过交叉许可制度解决争端,而对专利组合相对有限的小企业来说,这种做法并不可行。这一专利权的执行问题削弱了小企业的创新激励。如果我们想要给高科技创业公司赋权(专利执法对它们而言至关重要),寻找有效的方法实现公平竞争就是改革的重要一环。一种方法是专利诉讼保险,其前景光明,目前各国也正在考虑。这类保险可以为小企业提供资金,使之能够对其他企业提起的专利无效诉讼应诉,也可以向法院起诉其他企业的专利侵权。需要注意的是,诉讼保险不意味着引发更多的诉讼。相反,这会增强小企业通过诉讼执行其专利权的可信度,从而在实际上促进和解并改善和解条件(特许权使用费激励)。私人保险市场已经存在,但应用并不广泛。部分原因是,相对于专利诉讼涉及的精算风险,其价格太高;但经济学研究表明,可以将诉讼风险与专利和专利权人的特征联系起来,实现更合理的定价。

第二种方法是促进其他的争端解决机制,比如仲裁或调解。最后,专业化和低成本的法庭可以帮助处理一些涉及轻微损害赔偿的案件。这对于外观设计专利和版权尤其有用(英国最近采纳了这种方法)。

重申一下要点:首先,必须更加严格地进行专利审查,确保专利是发明成功的重要标志;其次,应该更加重视政策,以使小企业能够更便利地执行专利权。

最后要指出的是,创造和维持创新生态系统并非易事,也不可能一蹴而就。这是一个构建合理制度和政策,并推动私营部门的行为主体信任这些制度和政策的过程。这将激励企业踊跃投资研发、承担风险,并迅速适应日新月异的技术和市场机遇。成功创新和企业家精神的本质正在于此。试图对这个过程进行微观管理的中央计划或政府政策,都将难以实现预期的目标。政治领导层需要有胆有识,将政策重点放在建设制度环境和激励机制以培育创新创业精神上;剩下的就交给聪明而有雄心壮志的人,让他们在追逐自身梦想的途中为所有人创造经济增长。■

(颜超凡译)